Alltag und Arbeit der ländlich-agrarischen Bevölkerung im Mittelalter

Die bäuerliche Wirtschaftsweise des Mittelalters war primär Subsistenzwirtschaft, sie diente also vorrangig der Selbstversorgung. Alle der Hausgemeinschaft angehörenden Menschen widmeten sich den landwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie den Arbeiten im Haus. Die Arbeit war sehr hart und die Produktivitätsrate bei den landwirtschaftlichen Produkten demgegenüber gering.

Getreidewirtschaft und Ackerbau

Der bedeutendste Zweig der bäuerlichen Wirtschaft im Hochmittelalter war zweifelsohne die Getreidewirtschaft, u. a. auch deshalb, weil die ständig wachsende Bevölkerung versorgt werden wollte. Der zunehmende Ackerbau brachte wegen der aufwendigen Bestellung der Felder allerdings ein Mehr an Arbeitsaufwand für die Bauern mit sich.

Trotz vieler agrarwirtschaftlicher Fortschritte blieben die Ertragsquoten in der Getreidewirtschaft relativ gering; sie lagen im Durchschnitt bei 1 : 3–4. Zudem musste eine entsprechende Menge an Saatgut für die neue Aussaat zurückgelegt werden, was gerade in Jahren mit schlechter Ernte zu besonders gravierenden Einschnitten bei der Versorgung führte. Hungersnöte waren daher keine Seltenheit.

Außerhalb des Flurzwangs liegende Ackerflächen wurden für den Eigenbedarf intensiv bewirtschaftet und mit Hülsenfrüchten, Rüben, Kohl, aber auch Waid und Krapp sowie Hanf und Flachs bebaut. Auch der Garten in unmittelbarer Nähe des Hauses wurde mit Gemüse und Obstbäumen bepflanzt; die Pflege des Gartens war Aufgabe der Frau. Neben der Kindererziehung war sie auch für die Versorgung der gesamten Hausgemeinschaft mit Nahrung und die Vorratshaltung sowie die Versorgung des Viehs – vor allem des Kleinviehs wie Hühner und Gänse, aber auch Ziegen – zuständig. Ebenso spielte die Bienenzucht eine nicht unwesentliche Rolle. Das Weben und Spinnen stellte ebenfalls eine typisch weibliche Beschäftigung dar, die vor allem in die Wintermonate verlegt wurde. Bei der Ernte mussten die Frauen aber auch auf dem Feld mithelfen und waren dort unverzichtbar; zu Frondiensten wurden Frauen ebenfalls herangezogen.

Viehzucht und Viehhaltung

Gegenüber dem Ackerbau nahm die Viehzucht eindeutig eine untergeordnete Position ein. Dies erklärt u. a. auch die geringe Zuchtqualität und Kleinwüchsigkeit bei den Haustieren, etwa bei den Rindern, die trotz ihrer im Vergleich zum Pferd geringen Arbeitsleistung als robuste Zugtiere eingesetzt wurden. Darüber hinaus war es für viele Bauern unerschwinglich, ein Pferd zu kaufen. Die Tiere wurden generell nicht besonders versorgt, vielmehr befanden sie sich meist auf der gemeinschaftlichen Weide, wo sie der Obhut des Dorfhirten anvertraut wurden.

Der Hauptlieferant an Fleisch während des gesamten Mittelalters war zweifelsohne das Schwein, dessen fetteres Fleisch besonders geschätzt wurde. Das Schwein darf man sich allerdings nicht als dem Hausschwein ähnlich vorstellen, vielmehr glich es dem heutigen Wildschwein. Schweine wurden in der Regel frei gehalten und nicht gehütet bzw. in den Wald getrieben, wo sie sich vollfressen sollten. Auch in den Städten liefen Schweine frei herum und fraßen dort den Unrat auf. In alpinen Regionen wurden dagegen naturgemäß meist die genügsameren Schafe gehalten.

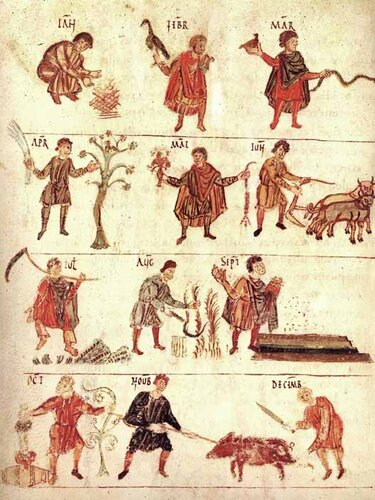

Geschlachtet wurde meist im Spätherbst, da die Tiere nicht immer durch den Winter gefüttert werden konnten. Kalender zeigen daher nicht umsonst im Monat November häufig das Mästen der Tiere bzw. deren Schlachten als bäuerliche Tätigkeit. Was nicht sofort gegessen wurde, wurde durch Räuchern und Pökeln haltbar gemacht oder zu ebenfalls geräucherten Würsten verarbeitet, was den Vorteil hatte, auch minderwertiges Fleisch und Fleischabfälle verwenden zu können.

Handwerkliche Tätigkeiten

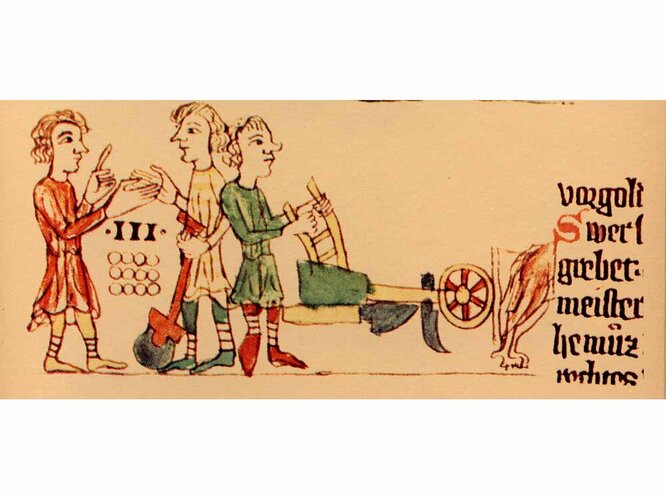

Neben der landwirtschaftlichen Arbeit und der Abwicklung der Hauswirtschaft waren natürlich viele handwerkliche Tätigkeiten zu verrichten, etwa das Instandhalten der Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie der Arbeitsgeräte. Durch das Aufkommen eiserner Geräteteile (z. B. beim Pflug) waren manche Arbeiten nicht mehr selbst zu bewerkstelligen, da dies spezielles Wissen und Fertigkeiten erforderte. Diese Reparaturen oder Neuanfertigungen übernahm nun vermehrt der Schmied. Die Tendenz hin zur Arbeitsteilung und zum ‚Einkaufen’ bestimmter Arbeitsleistungen wurde mit dem Aufblühen der Städte, die einen Absatzmarkt für bäuerliche Produkte boten, zunehmend forciert.

Feste im Jahreskreis

Eine willkommende Abwechslung zum entbehrungsreichen und harten Alltag der ländlich-agrarischen Bevölkerung boten Feste, die auch Anlass dazu waren, über die Stränge schlagen zu können. Essen und Trinken im Übermaß waren daher nicht selten. Ob Hochzeiten oder Taufen, die Dorfgemeinschaft war in die Feierlichkeiten sicherlich in irgendeiner Weise involviert. Auch die kirchlichen Feste wurden dementsprechend begangen, sie prägten den Jahreskreis in besonderer Weise. Während heute allerdings Weihnachten von vielen als das höchste Fest des Jahres gesehen wird, spielte dieses im Mittelalter keine Rolle, dagegen scheint das Dreikönigsfest eine gewisse Popularität gehabt zu haben. Dem kirchlichen Festkreis entsprechend war und ist Ostern das höchste Fest. Auch den Tag des Dorfheiligen bzw. die Kirchweihe begingen die Bewohner in entsprechender Form, bildete der Kirtag doch den Höhepunkt des Jahresablaufes, der dementsprechend ausgelassen begangen wurde. Daneben sind auch heute noch gepflegte Bräuche wie die Johannisfeuer oder das Setzen des Maibums, das für Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter belegt ist, zu nennen.

Gefeiert wurde meist auf dem Dorfplatz, der das Zentrum der Siedlungen darstellte, durchaus aber auch auf dem Friedhof; dieser galt im Mittelalter als Kommunikationsort. Im Winter feierten die Menschen dagegen zusehends in den Stuben. Dies war aber erst demenstprechend möglich, nachdem sich durch den Einbau von Kaminen bzw. das Aufstellen einfacher Kachelöfen rauchfreie Wohnhäuser durchsetzten.

Der Text wurde auf Basis der in der Literaturliste angegebenen Publikationen verfasst.

Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2009