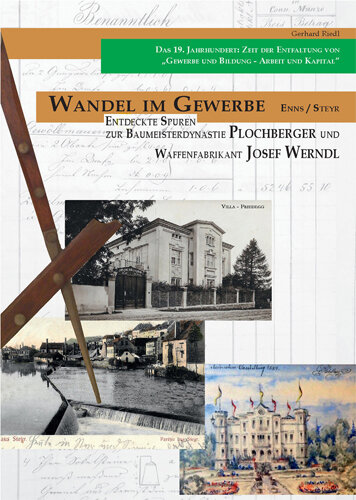

Riedl, Gerhard: Wandel im Gewerbe. [Kronstorf] 2016.

am

17.10.2016

Neuerscheinung

Maurermeister Franz X. Augustin Plochberger (1777-1883), Baumeister Anton Karl Plochberger (1823-1890), Baumeister Franz X. Raimund Plochberger (1857-1923) sowie der Waffenfabrikant Josef Werndl (1831-1889) stehen für die größten baulichen Veränderungen in den Städten Enns und Steyr im 19. Jahrhundert. Das Fundament am Weg zu einer erfolgreichen Baumeisterdynastie wurde in Enns gelegt. Die in der umfassenden Darstellung geschilderten wechselvollen Schicksale oben genannter Personen, sowie der kaiserlichen Städte Enns und Steyr sind in einen zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt. Anton Plochberger und Josef Werndl repräsentieren die neue Generation nach der Revolution 1848, in der "Arbeit und Kapital" eine neue Ausdehnung erreichten. Am Ende ihres Lebens zählten sie zu den so genannten Neureichen. Mit vielen Texten aus den Archiven dokumentiert, geben die sozialen Umwälzungen im 19. Jahrhundert auch einen interessanten Einblick in die Geschichte der Verschmelzung von "Gewerbe und Bildung".

BUCHVORSTELLUNG

Der Kalkofen an der Enns in Unterreintal - heute nur mehr der einzige an der Enns sichtbare und wenigstens in seinen Grundfesten erhalten gebliebene Brennofen - wurde vor 200 Jahren zum Verkauf angeboten. Der aus St. Pölten stammende Maurermeister Franz X. Augustin Plochberger - die Bezeichnung Baumeister gab es, zumindest in Oberösterreich damals noch gar nicht und wurde erst mit der Gewerbeordnung 1859 eingeführt - nützte die Chance und wurde hier ansässig. Er blieb nicht in seiner Geburtsstadt St. Pölten, wo sein Vater als Maurermeister wahrscheinlich mit Mathias Mungenast, dem Sohn des bekannten Barockbaumeisters, am Ex-Karmelitenkloster arbeitete, sondern nützte die Aufbruchstimmung nach der französischen Revolution und kam über Braunau und Steyr nach Enns. Im November 1816 verkaufte er sein Wirtshaus in der Engengasse in Steyr. Plochberger musste zunächst auf die Erlaubnis zur Ausübung des Maurer-Gewerbes warten, da sie in Abhängigkeit des örtlichen Bedarfs erteilt wurde. Der hier einzige Maurermeister Jakob Harrer zählte aber bereits 65 Jahre. Am 19. März 1819 erhielt Franz X. Augustin Plochberger, zunächst als zweiter Maurermeister, vom Magistrat Enns und von Seiten des Traunkreis-Amtes die „personal Maurermeistergerechtigkeit“.

Zwar konnte Franz Plochberger in Enns rasch Fuss faßen, doch ernähren konnte er sich im wesentlichen nur von Um- und Erweiterungsbauten. Die napoleonischen Kriege wirkten ungemein lange nach. Verarmung und wirtschaftlicher Ruin waren schwer zu beseitigen und mehrmals musste das Gewerbe einer Revision unterzogen werden. Erst durch die Gründung des Gewerbevereins in der Steiermark, durch Erzherzog Johann und Genehmigung einer solchen Einrichtung im Mai 1842 in Enns, entstanden neue Ideen. Besonderes Augenmerk legte damals die Stadt auf die Vermarktung des Steinbruchs Tabor, gegenüber von Mauthausen. Der Gewerbeverein erkannte damals aber auch, dass die „praktische Bildung“ zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben gehörte.

Zu dieser Zeit trat bereits Plochbergers dritter Sohn, Anton Karl in das geschichtliche Blickfeld. Für seinen Aufstieg als herausragender Baumeister in Enns und Steyr dürfte die Übernahme der Kustodenstelle der Ennser Zeichenschule im Jahr 1844 wesentlich gewesen sein. Dabei ist erwähnenswert, dass in Enns bereits vor der Gründung des Gewerbevereins Zeichenunterricht erteilt wurde, denn in den Akten der ersten Versammlung am 5. Mai 1842, die im Gasthaus zur Krone abgehalten wurde, heißt es: „[...] Auf Veranlassung des hl. (hochlöblichen) Ignaz Gruber hat bereits seit einigen Monaten die hiesige Bürgerschaft in ihrem Klostergebäude ein großes halbes und sehr günstig gelegenes Zimmer zur Errichtung einer Zeichenschule eingerichtet“. Bei dieser Gründungssitzung wurden bereits 17 Schüler als Besucher gezählt.

Diese Bildungseinrichtung im Klostergebäude, war bestimmt eine großartige Sache für die kleine Stadt Enns, die eigentlich nur von Kleingewerbebetrieben umgeben war. Enns profitierte aber durch seine Lage. Einerseits vom Zentrum der Eisenindustrie in Steyr, zum anderen von dem nicht allzu weit entfernten Linz mit ihrer damals aufstrebenden Textilindustrie. Vielleicht war sie es, die richtungsweisend für den Zeichenunterricht in Enns war, weil beim Bedrucken der Stoffe nach Zeichenvorlagen gearbeitet wurde, so zum Beispiel auch in der Ennser Kattunfabrik in Kristein.

Als Kustos hatte Anton Plochberger Zugang zu allerlei Büchern und Druckgrafiken, die damals anfingen sich rasch zu verbreiten. Aber Plochbergers Vater war bereits 70 Jahre alt. Wahrscheinlich war dies und der allgemeine Niedergang im Gewerbe und vielleicht auch der ständige Streit mit Steyr über die Finanzierung der Bildungsanstalt - über die Rivalitäten und Streitereien im Gewerbeverein zwischen Steyr, Enns und Linz, können Sie im Buch mehr erfahren - der Grund, sich selbständig zu machen.

Das Revolutionsjahr 1848 brachte den jungen Anton Plochberger allerdings zunächst um den Broterwerb. Es dauerte einige Zeit, bis eine halbwegs neu funktionierende Staatsverwaltung um sich griff. Besonders das Baugewerbe litt unter dem Übel der ungeklärten Zuständigkeiten. Dennoch konnte sich der Maurermeister das Haus Linzerstraße 30 kaufen und mit der Steinmetztochter Maria Gehmacher aus Mauthausen eine Familie gründen. Plochberger konnte insofern die baldige Besserung erwarten, da Enns für einen Standort der neuen Gerichtsbarkeit ausgesucht wurde und zwei Jahre später auch noch das Bezirksamt in der Stadt installiert wurde. Nachdem die Gemeindevertreter das Rathaus verlassen mussten, wurden die Amtsräume im großen Stil von Plochberger umgebaut. Das mit Hypotheken belastete Gemeinschaftshaus der Bürger, an der Ecke Mauthausnerstraße, wurde für die Stadtverwaltung adaptiert, es dient heute noch als Stadt-Gemeindeamt. Darüberhinaus wurde der seit vielen Jahren angekündigte Pfarrschul-Neubau von der Staatshalterei genehmigt. Plochberger bekam den Auftrag. Allerdings trieb ihn die Stadtverwaltung durch ihre schlechte Zahlungsmoral fast in den Ruin. Diese Zeit war für ihn insofern gefährlich, weil der Geldverleiher Eberstaller hohe Zinsen von ihm forderte. Als Subunternehmer bei den Eisenbahnbauten brauchte er Kapital, da er eine Kaution hinterlegen musste. Da 1859 der Tischler Müller sein Geld bei Plochberger gerichtlich eintreiben musste, schrieb der Maurermeister an das Bezirksamt:

„[...] meine finanziellen Verhältnisse werden von Tag zu Tag drückender, mein Kredit schwindet, mehr und mehr durch die solange Hinausdehnung der mir bewilligten Zahlung. Meine Gläubiger durch die vielen ohne mein Verschulden nicht einzuhaltenden Zahlungsversprechungen werden fort und fort quälender. Mein Erwerb an und für sich, e(h)rentlich. Aber durch den Umstand 0 gehemmt, erleide ich große Verluste, da ich vielseitige Hochbauten der Elisabethbahn übernommen habe, und durch die Verzögerung der Zahlung einer bedeutenden Activa zur Zinsentrichtung gepreßt wurde, welche [...]monatlich mehr als 30fl. beträgt [...]."

Im Februar 1863 beantragte Anton Plochberger die letzte Kaution, eine Haftung für die Dippelbäume. Damit endete wahrscheinlich der Ärger mit dem Schulhausbau in Enns. Aber die Schule selbst wurde aufgewertet und bekam bereits 1858 überraschend den Status Bürgerschule, der mit einer Hauptschule gleichzusetzen ist.

Zwischenzeitlich brachte Plochberger seine Villa mit zwei Glashäusern in Schmiedberg 83 (heute zwischen Bundesstraße und Freibad) fertig. Obwohl es in Enns eigentlich der erste Villenbau in der Gründerzeit ist, geriet der Name „Villa Friedegg“ bald in Vergessenheit. Bekannt wurde der Bau unter dem Namen Villa Rechberg, der späteren Besitzerin Gräfin Rechberg-Rothenlöwen.

Bereits nach 1860 entstand wieder eine Bauflaute. Anton Plochberger konnte sich nur durch kleine Bauten am Land und als Sachverständiger über Wasser halten. Auch seine Tante Josefa Werndl aus Steyr, half ihm, weil sie 1860 auf ihre Kosten im Ortsteil Aichet, ein Kinderheim errichten ließ. Die Verwandschaft zur Familie Werndl war für Plochbergers weiteren Aufstieg besonders entscheidend, zumal Sohn Josef einer der angesehendsten Waffenfabrikanten ganz Europas wurde. Bereits 1863 baute Plochberger für seinen Neffen Josef Werndl im Wehrgraben die erste Badeanstalt für die Arbeiter der Waffenfabrik.

Da die Heimatstadt dem Baumeister nur mehr wenig bieten konnte entschied er sich 1868 für einen Umzug. Zu dieser Zeit entstand in Steyr nämlich durch den Bahnanschluss eine Aufbruchstimmung. Zudem baute Josef Werndl, in einer Art von Größenwahn, seine Betriebe ihm Wehrgraben aus. Bei diesem Vorhaben hatte der Waffenfabrikant nämlich so gut wie keine Aufträge in der Tasche, obwohl er sich seit 1864 eifrig der Waffenproduktion widmete. Inzwischen hatte er nämlich mit seinem Bruder, die Firma seiner Mutter übernommen; sein Vater war bereits 1855 an Cholera verstorben. Mehrmals war der junge Werndl in Amerika um Waffenproduktions-Betriebe zu besichtigen, die wegen dem Bürgerkrieg dort zu neuer Blüte gelangten. Zu Hause angekommen, beschloß er Gewehre komplett anzubieten und nicht mehr einzelne Bestandteile nach Wien zu schicken. Werndl kaufte Mühlen im Wehrgraben, ließ riesige Fabriksgebäude errichten und investierte in Maschinen. Amerika bot ihm aber nicht nur eine neue Sichtweise in Bezug auf eine Serienfertigung, sondern gewährte ihm auch Einblicke im Handel von Wertpapieren. Schon damals wurde gemunkelt, dass sein Reichtum durch die Aktienkäufe in Amerika herrührte.

1866 stand auch die österreichische Armee vor zwei Schlachten. Während jene im Juni gegen die Italiener siegreich war, kam es bei Königgrätz zu einer Niederlage gegen die Preußen. Schuld an den großen Verlusten wurde vorwiegend der Bewaffnung gegeben. Durch die Festlegung, in Österreichs Armee eine neue Wehrtechnik einzuführen, nämlich an Stelle der Verwendung von Vorderladern auf Hinterlader mit Zündnadelsystem umzustellen, kam Werndl in den Kreis eines kometenhaften Aufstiegs. Zunächst war er allerdings stark verschuldet und musste seine Betriebe verkaufen. Aber es gelang ihm, für sich und seine Familienmitglieder 5,2 Millionen Gulden herauszuschlagen und die Österreichische Waffen Gesellschaft weiterhin als Generaldirektor zu führen.

1868, kaum in Steyr angekommen, errichtete Anton Plochberger das damals größte Bauwerk in der Eisenstadt. Er baute das Objekt IX am Gsangwasser - die Waffenfabrik bezeichnete ihre massgeblichen Fertigungsstätten als Objekte – und in den folgenden Jahren noch ähnlich große Werke. Im Jahr 1886 brachte er mit seinem Sohn Franz erstmals ein neues Bauverfahren nach Steyr. Sie setzten bei der Errichtung der neuen Schaftfabrik eine „Stahlbeton-Decken-Konstruktion“ ein. Dieses damals neue Verfahren, entdeckte Werndl bei einem Konkurrenten in Berlin. Eine neue Schmiede im Wehrgraben, war einer seiner letzten Bautätigkeiten für die Waffenfabrik.

Eines der größten Probleme der damalig beginnenden Industrialisierung Steyrs entstand durch den Zuzug von Arbeitswilligen, für die es kaum Schlafmöglichkeiten gab. Dazu kam, dass sich Werndl auch um die Übersiedelung der Beamten der Kronprinz-Rudolfbahn nach Steyr bemühte. 1870 baute Plochberger zwar für 200 Beamte das Direktionsgebäude der Bahn, aber auf die Notwendigkeit für sie und ihre Familienangehörigen auch Wohnräume zu schaffen, wurde Anfangs kaum gedacht.

Erst 1872 wurden Abhilfen eingeleitet. Auf der Promenade baute Anton Plochberger, nicht nur ein Zinshaus im Auftrag der Gemeinde, sondern gleich nebenan, drei zweistöckige Wohnhäuser, auf seinen eigenen Gründen. Damals war er bereits der anerkannteste Baumeister in Steyr, zumal seine Konkurrenten Johann Pichler und sein Bruder Anton Pichler frühzeitig verstarben.

Anton Plochberger wurde mitten in der Gründerzeit also auch Zinshausherr. Vor solchen Bürgerherren wurde im wahrsten Sinn des Wortes, der Hut gezogen; schon allein aus Gründen des Wohnraummangels. Bei ihm wohnte der spätere Dichter Robert Musil, der Vater war damals Direktor der Eisenfachschule. Auf Grund der starken Bevölkerungsentwicklung entstand hinter dem Wohnhaus des Baumeisters auch eine neue Bürgerschule, die heutige Dr. Kirchschläger-Schule, die ebenfalls von Plochberger errichtet wurde.

Die Wohnungsnot war mit den wenigen Privatbauten keinesfalls gelöst, es brauchte noch weitere und andere Massnahmen. Da auch damals die Vorfinanzierung das größte Problem darstellte, gründete Werndl und seine Arbeiter einen Verein zum Bau von Arbeiterwohnungen. Die ersten Häuser wurden Ende 1871 fertig. Nach 20 Jahren war das komplette Eysnfeld im Wehrgraben mit Wohnungen und neuen Fabriskbauten belegt, die hauptsächlich von Plochberger und dem Kronstorfer Maurermeister Arbeshuber hergestellt wurden. Letzt genannter baute zum Beispiel das Direktionsgebäude der Waffenfabrik. Anton Plochberger baute aber auch so manche schöne Villen, von denen u.a. das Schloss Voglsang hervorzuheben ist. Hierzu empfehle ich Ihnen das Kapitel: "Die seltsame Geschichte der Villa-Voglsang - Plochbergers unvollendetes Werk" genauer zu lesen, da viele, bislang nicht publizierte Fakten, nämlich im Zusammenhang mit der Bauentwicklung, der Gartengestaltung und der Elektrischen Ausstellung 1884, in die vorliegende Publikation eingearbeitet werden konnten.

Anton Plochberger, der in den letzten Jahren seiner Tätigkeit körperlich stark geschwächt war - höchst wahrscheinlich erlitt er bei einem Brandunfall in Enns, im August 1866, bleibende Beinschäden - nahm seinen Sohn Franz Xaver Junior in seinen Betrieb auf. Der in Enns geborene, ging nach einer außergerichtlichen Scheidung der Eltern, bereits im Jahr 1868 mit seinem Vater nach Steyr. Nach der Matura in der Oberrealschule Steyr, arbeitete er zunächst in Wien. 1883 holte ihn aber sein Vater zurück, da sich sein Gesundheitszustand ständig verschlechterte. Das Lambergische Forsthaus in Großraming gehört zu seinen ersten selbständig errichteten Bauten. Es war allerdings bereits eine schwierige Zeit aufgezogen, da sich Turbulenzen der Gründerzeit noch immer auf das Bauverhalten auswirkten. Es gab nicht nur einen Einschnitt am Kapitalmarkt, sondern auch durch die Einführung einer neuen Gewerbeordnung schmerzliche Änderungen. Das Bauwesen stagnierte so stark, dass in Steyr nur ein einziger größerer Umbau im Jahr 1884 erfolgte. Erst 1886 wurden wieder drei Neubauten und 24 Adaptierungen in den Aufzeichnungen des Magistrats Steyr registriert.

Nach der Baumeisterprüfung 1887 baute der junge Franz Plochberger das Kolpinghaus und erhöhte nach einem Brand den Turm der Stadtpfarrkirche in Steyr. Ausserdem nahm er einige Um- und Erweiterungsbauten für die Waffenfabrik vor. Neben diversen Wohnbauten und schönen Villen sind noch die Friedhofserweiterung in Steyr und der Kasernenbau am Tabor, bzw. der Bau des Krankenhauses am Stadtrand hervorzuheben.

Der Erste Weltkrieg brachte auch in diese Familie viel Unheil. Nach Angaben seiner Enkeltochter, zeichnete Plochberger mit einem Großteil seines Vermögens Kriegsanleihen. Franz X. Raimund Plochberger starb am 24. Jänner 1923.

Sein Sohn Karl wäre dafür bestimmt gewesen, das "Baumeister-Erbe" fortzusetzen. Er legte 1917 am Militärbauamt Innsbruck die Baumeisterprüfung ab. Aber auch hier verhinderten die Nachwehen des Krieges, eine denkbare Fortführung des väterlichen Gewerbes. Der Umbruch im Staate und die daraus entstandenen Krisen verhinderten möglicherweise sein Bemühen im Baugewerbe. Im Innsbrucker Stadt-Archiv liegen keine Unterlagen über eine Bauführung unter seinem Namen auf. Sein Leben endete am 20. November 1944.

Gerhard Riedl

Riedl, Gerhard: Wandel im Gewerbe. Entdeckte Spuren zur Baumeisterdynastie Plochberger und Waffenfabrikant Josef Werndl. [Kronstorf] 2016. 240 Seiten.

Die Publikation ist telefonisch unter 07223/87292 oder per Email unter gerhard.riedl@tele2.at zu bestellen. Es ist auch im gutsortierten Buchhandel und im Tourismusbüro der Stadt Enns zu beziehen. Das Buch kostet 33 Euro.