Stanzel, Rudolf: Die historische Proviantstraße. Straße mit Vergangenheit – Wanderweg mit Zukunft. 2005

am

27.07.2017

Wanderung des Jahres 2005

DIE HISTORISCHE PROVIANTSTRASSE. Straße mit Vergangenheit – Wanderweg mit Zukunft. Vom Markt Windischgarsten in das Ennstal und weiter zum Erzberg

DIE VERGANGENHEIT

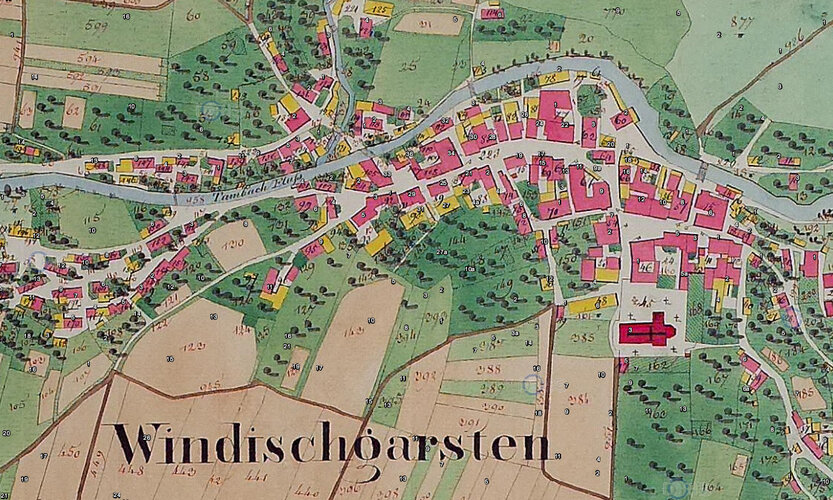

Die Straße über den Hengstpass war von altersher eine wichtige Verbindung zwischen dem Garstnertal und dem mittleren Ennstal. Als Saumpfad dürfte der Paß schon von den Kelten begangen worden sein. Einige Funde im Dambachtal weisen darauf hin. Die Römerzeit brachte mit der norischen Reichsstraße über den Phyrn den Anschluß an ein – wir würden heute sagen – internationales Verkehrsnetz, das Windischgarsten/Gabromagus dank des Überganges in das Ennstal zu einer kleinen Handelsniederlassung gedeihen ließ.

Größere Bedeutung erhielt der Hengstpaß etwa 1000 Jahre später, als sich zum Ende des Mittelalters die Eisengewinnung am Erzberg und die Verarbeitung in den nahegelegenen Tälern rasch entwickelte. Kaiser Friedrich III. verstaatlichte 1449 sowohl die Eisen- wie auch die Salzwirtschaft, indem er zur Verwaltung dieser Kammergüter eigene Beamte einsetzte. Das war sozusagen die Geburtsstunde der Eisenwurzen und des Salzkammergutes.

In der Eisenwurzen ergaben sich zwar bald größere Probleme: die Ernährung der vielen Arbeiter in der engen, landwirtschaftlich wenig ertragreichen Gebirgstälern rund um den Erzberg wurde zunehmend schwieriger. Ähnlich war es bei der Versorgung mit Holzkohle, die sowohl bei der Erzeugung des Eisens wie auch bei seiner Verarbeitung in immer größeren Mengen notwendig war. Die habsburgischen Kaiser mussten eingreifen, um einen Zusammenbruch der Eisenindustrie und das Versiegen einer wichtigen Einnahmequelle zu verhindern. Die sogenannten Widmungsbezirke wurden geschaffen.

Zur Besorgung des Proviantes erhielten die Einkäufer aus der Eisenwurzen gewisse Vorrechte. So durften sie auf dem Markt in Windischgarsten als erste einkaufen. Hatten sie ihren Bedarf gedeckt, dann erst waren die anderen an der Reihe.

Mit Roß und Wagen wurden die Lebensmittel über den Hengstpass in das Ennstal gebracht, und die Straße erhielt den Namen „Proviantstraße“.

1625 schlossen sich die Radherren (Verhüttung), die Hammerherren (Schmieden) und die Verleger (Handel) zur mächtigen Innerberger Hauptgewerkschaft zusammen. Innerberg war die Bezeichnung für das Gebiet auf der Nordseite des Erzberges, die Stadt Eisenerz hieß früher so. Der Hauptort auf der Südseite war Vordernberg. Auch die Innerberger Herren erkannten die Bedeutung der Proviantstraße über den Hengstpass und übernahmen zeitweilig die Kosten der Erhaltung.

Die Fuhrwerke kehrten natürlich nicht leer nach Windischgarsten zurück. Sie durften aber keineswegs das gute, für die Versorgung der Sensenwerke und für den Fernhandel vorgesehene Eisen transportieren, sondern nur schlechtere Eisensorten, die man bald als „Provianteisen“ bezeichnete. Die Innerberger Hauptgewerkschaft duldete keine Konkurrenz.

DER WANDEL

Der erste Bürgermeister von Windischgarsten, der Lehrer Leopold Westermayr (1850-1867), war ein weitblickender Mann. Mit Geschick und Eifer betrieb er einen Neubau der alten Proviantstraße und fand dafür von Windischgarsten bis zu Laussabaueralm, also auf einer Länge von 14 km, eine vollkommen neue Trasse.

Beim Anlegen der alten Straßen hatten nämlich unsere Vorfahren die Flußtäler gemieden, denn dort gab es Hochwasser und die Erhaltung der Brücken war kostspielig. Sie blieben auf den Hängen hoch über dem Flußbett und nahmen dafür Umwege und auch steile Wegstrecken in Kauf.

Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete die Technik neue Möglichkeiten, und so wagte man, die neue Hengstpaßstraße entlang des Dambaches zu bauen, auch wenn der Bach bis Rosenau fünfmal überquert werden musste. Das Nadelöhr beim Pfarrhof in Windischgarsten war das letzte und schwierigste Stück. Dort musste ein Bauernhof weichen, damit man den Durchstich am Dambach entlang anlegen konnte.

Als 1860 die neue Hengstpaßstraße eröffnet wurde, entlastete sie die Proviantstraße vom Durchzugsverkehr, sodass sie sich wandeln konnte: in Ortsnähe wurde sie eine Gemeindestraße, weiter draußen zu einem Güterweg und auf weite Strecken zu einem herrlichen Wanderweg. Der Beschaulichkeit überlassen, wurde die Altstraße unter den Spaziergängern und Wanderern immer beliebter. Sie schätzen die reizvollen Ausblicke auf das Tal, auf die wechselnden Kulissen der Gipfel und spüren auch die Romantik der Geschichte, die sich auch in den vielen Kapellen und Wegkreuzen ausdrückt. Außerdem finden sich Raststätten in angemessenen Abständen, damit keinem Wanderer auf der Provianstraße der Proviant ausgeht. Es bieten sich auch genug Möglichkeiten, auf kürzeren oder längeren Wegen wieder heimzukehren.

VERLAUF UND ERLEBNIS

Gleich zu Beginn in Windischgarsten an der Straßengabel links Hengst – rechts Pyhrn, bieten sich zwei Möglichkeiten: entweder folgt man dem Dambach und den Schildern des Millionenweges – das wäre allen geologisch Interessierten und Sonnenempfindlichen zu empfehlen – oder man folgt – wie wir es tun – wirklich der alten Proviantstraße steil hinauf zum Pfarrhof. Nach einer guten Stunde treffen beide Wege im Fraitgraben wieder zusammen.

Uns führt nun der Rosenauerweg, auf dem die Millionenwanderer heimkehren, leicht steigend aus Windischgarsten hinaus auf eine Anhöhe. Der Rundblick ist gewaltig. Im Westen imposant der Stoderkamm, im Norden das langgestreckte Sengsengebirge und im Osten die Hallermauern mit dem Pyhrgas.

Von der Stüblhöh hinunter in das Dörfl müsste es geologisch heißen: von der Moräne hinunter in das Zungenbecken des Gletschers der Würmeiszeit. Er ist eindeutig an den Resten des Edlbacher Moores und der schwarzen Erde zu erkennen. Jetzt entsteht dort die Pyhrn-Priel Golfanlage [Stand 2005, Anm. d. Red.].

Sanft wellig geht es bergan, aber beim Gehöft „Hansel im Graben“ stehen wir jäh vor einem steilen Abbruch. Die Moräne ist von den Schmelzwassern weggespült worden und ein kleiner Nachkomme, der Fraitbach schlägelt sich unten dahin. Der Fraitgraben wird beim Pilgerkreuz gequert. Früher war dort eine Furt, heute steht uns eine Brücke zur Verfügung. Ein schöner, 70 Mio. Jahre alter Schneckenstein aus dem Gosaumeer ist dort zu bewundern. Links kommt der Millionenweg von einem Wasserfall herauf und rechts ginge es zur renovierten Ramitscheder Mühle.

Der Proviantweg verlässt den Graben, erreicht wieder das Moränenniveau der vorhergehenden Seite und zieht dann hinauf zum Gasthof Zottensberg. Bei der neuen Hubertuskapelle wieder ein wunderschöner Ausblick über das ganze Garstnertal. Am Abhang des Imitzberges entlang geht es dem Dambachtal entgegen. Links unten liegt der Ort Rosenau am Hengstpaß mit dem großen Holzplattenwerk, einst ein Sensenwerk. Das hohe Alter der Trasse dokumentiert sich in der Dirngraber und gleich darauf in der Sagbauern Kapelle. Die Straße quert nun das breite, vom Gletscher ausgehobelte Dambachtal. Auch hier hat das Eis in einem kleinen Moor, in schönen Endmoränen mit einem Teich seine Spuren hinterlassen.

An zwei Wegkreuzen, und fast an der Jausenstation Ebental vorbei nimmt der Weg wieder ein steiles Stück in Angriff, um aus dem Tal herauszukommen, die Roseleiten. Eigentlich müsste sie „Rosse leiden“ heißen, so „gach“ und weit geht es dort bergauf. Dann kommt aber schon der höchste Punkt der Proviantstraße und man erreicht die Egglalm mit der Schmerzensmann-Kapelle. Das behäbige, stockhohe Rasthaus und die Wirtschaftsgebäude weisen darauf hin, dass hier einst ein richtiger Bauernhof ganzjährig bewirtschaftet wurde. Von dort geht es bergab zur Kapelle vom Roten Kreuz. Sie wurde vor einigen Jahren neu errichtet und mit dem traditionellen, heute nur mehr in Freilichtmuseen zu findenden, Rantlhang geschützt. Von der Paßstraße herunter stößt hier der vom Nationalpark gestaltete Almenweg auf den Proviantweg. Bei der Jausenstation Laussabauernalm kommt man wieder auf die heutige Hengstpaßstraße und zur Landesgrenze.

Zum Schluss sei noch verraten, dass auch der Pflanzenliebhaber und der Schwammerlfreund in diesem Almgebiet auf seine Rechnung kommt.

Reine Gehzeit: 4-5 Stunden

Autor: Rudolf Stanzel, 2005