Editorial

Heimatforscher erschaffen mit ihrer Darstellung eines Themas ein inhaltliches Bild von der Heimat, von Häusern oder Familien, von einer Gemeinschaft oder einer gesamten Region. Und sie verwenden dabei Bilder als Quelle ihrer Forschung, als Beleg ihrer Argumentationen, als Illustration ihrer Erzählung.

Mittlerweile kümmern sich auch immer mehr Forscher um den Erhalt von Bildern, genauer gesagt von Fotografien. Sie erkennen den Wert dieses Quellenmaterials und behandeln es als kulturelles Erbe, das unsere besondere Aufmerksamkeit braucht.

Die schönen Geschichten zu alten Schwarz-Weiß-Fotografien beginnen oft mit einem Zufallsfund: Sei es unbeachtet in Schubladen oder angeboten auf Flohmärkten, entweder eingeordnet in Alben oder lose gebündelt in Kuverts. Man sieht die Sammlung beiläufig durch, eine Aufnahme nach der anderen: Personen, Objekte, Ansichten. Man kennt keine Personen, erkennt keine Häuser, aber plötzlich schaut einem ein bestimmtes Foto an (wie es die Autorin Katja Petrowskaja formuliert) – und es ist um einen geschehen. Etwas Magisches entsteht …

Oder es geht auch pragmatischer: Man weiß um die dürftige Überlieferung von Erinnerungsstücken, bedauert, dass seinerzeit Fotografen in der Umgebung und in der Familie selten waren, und schätzt daher das älteste Porträtfoto oder die älteste Aufnahme eines Hauses als Besonderheit …

Fotos haben eine Kraft und können in der Heimatforschung mit ihrem Kontext, mit dem Wissen um ihre Entstehung und den zeitlichen Rahmenbedingungen, vieles erzählen. Schritte und Sprünge von Entwicklungen werden nachvollziehbar. Fotos einer Gemeinde, wie sie z.B. in Topotheken gesammelt werden, veranschaulichen, was sich über hundert Jahre verändert hat: Was besser und leichter geworden ist, worauf die Menschen verzichten konnten oder was ihnen verloren ging, worüber sich eine Gemeinschaft gefreut hat und was ihr wert ist und war.

Beim Betrachten alter Fotografien kommen wir alle vergangenen Zeiten näher. Ob Forscher oder nicht, wir begegnen Gesichtern und Ereignissen, die in Vergessenheit geraten und die nur mehr existieren, weil sie auf einem Foto zu sehen sind. Wir entdecken Gewohnheiten und Gegebenheiten, mit denen wir einmal vertraut waren und die uns noch immer nicht fremd sind. All dieses Wissen und diese Emotionen sind Fragmente unserer Identität.

Schaut man Fotos gemeinsam an, erweisen sie sich als Gesprächsauslöser - man redet über die Aufnahme, beurteilt die Bildqualität, sucht Details, ordnet Perspektive und Blickwinkel ein. Im Dialog tauscht man sich über seine Eindrücke und seine Einschätzungen aus. So finden wir zu den Bildern auch die passenden Worte und sprechen die Veränderungen an. Und wieder passiert etwas Besonderes, das nicht nur Heimatforscher bewegt: Wir gewinnen Sicherheit im Umgang mit unserer eigenen Herkunft und das Vertrauen, die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen zu können, auch wenn sie Veränderung und Flexibilität erfordern. Wir können sehen: Es geht!

In den Archiven, Alben und Sammlungen stecken somit nicht nur Bilder, sondern auch viele, viele Erfahrungen. Dieses Potential macht Fotografien endgültig zu unserem kulturellen Erbe.

Bei allem Schwärmen über die Magie und Kraft historischer Fotografie und der Suche nach dieser einen, speziellen Aufnahme aus der Vergangenheit als endgültigen Beleg unserer Forschungstheorien, ist uns bewusst, dass wir mittlerweile nicht an einem Mangel an Bildern leiden, sondern einer Bilderflut ausgesetzt sind. Ein Fotograf lächelte unlängst bei diesem Wort und beschrieb die heutige Situation eher als Bilder-Tsunami.

Und als Zeitgenossen wissen wir, dass mittlerweile analoge Fotos eigentlich aussterben. Man fotografiert digital und die Handy-Fotografie erzeugt ganz andere Bilder; Künstliche Intelligenz sowieso. Mit Bildern die Wirklichkeit zu fälschen, wird immer einfacher. Unsere Vorsicht gegenüber Abgebildeten muss auch das Maß in unserer Quellenkritik werden.

Nun gut! Das alles als Gedanken vorweg, die über dem Thema kreisen. Es gibt viele Ansätze und Anläufe über Fotos zu reden und mit Bildmaterial umzugehen, auf akademischem Niveau sowohl in Theoriediskussionen (Stichwort Visual History), als auch auf praktischer Ebene mit innovativen Überlegungen zur Archivierung und Beschlagwortung. Museen und Archive beschreiten den Weg der Digitalisierung ihrer Bestände und forcieren einen breiten Zugang zu diesen besonderen visuellen Quellen. Es gibt im Amateurbereich Facebook-Gruppen, die, meist lokal organisiert, ihre Bilderfunde teilen und kommentieren. Parallel dazu gab es immer schon einen (Floh-)Markt für Händler, der stabil bleiben möchte, mit Käufern und Verkäufern, die Fotos als Ware und Tauschmittel sehen und von Open Source und öffentlichen Datenbanken eher nicht tangiert werden möchten. Sie alle aber sind sich im Kern einig: Dieser Schatz gehört bewahrt, mit diesem Erbe gilt es verantwortungsvoll umzugehen.

Siegfried Kristöfl

Die Beiträge

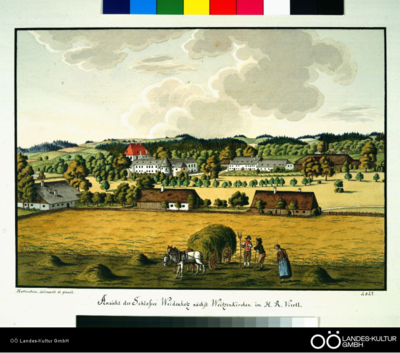

Bei diesem ersten Treffen in Schloss Weidenholz konnten wir drei verschiedene Ansätze kennenlernen – die Erfolge und Ergebnisse genauso wie die Herausforderungen und die Grenzen, an die sie stoßen (technisch, rechtlich, finanziell …):

- Tomi Scheuringer, in der Heimatforscher-Szene bekannt in vielen Funktionen, stellte die Fotosammlung im Regionalarchiv Mostlandl-Hausruck vor.

- Ignaz Märzinger und Anton Brand, vom Bezirksheimatverein Rohrbach, Topothekare der ersten Stunde im Land, wie auch Jakob Mersch aus Hochburg-Ach, präsentierten den Aufbau von Ortstopotheken.

- Christina Schmid, Sammlungsleiterin Landeskunde, von der OÖ Landes-Kultur GmbH beschrieb den Umsetzungsweg zu den Online Collections ihres Hauses.

Der Einladung waren rund 20 Interessierte gefolgt: Nach einer Führung mit Kons. OSR Siegfried Fleck vom Heimat- und Kulturwerk Waizenkirchen durch den unrenovierten viergeschossigen Herrentrakt des Schlosses, der bei der Schlosssanierung im Jahr 1989 nicht berücksichtigt werden konnte, bot Kons. Thomas G.E.E. Scheuringer einen Einblick in das Regionalarchiv. In hochwertigen Stahlschränken befinden sich hier bereits mehr als eine Million Negative und Glasplatten aus den Nachlässen regionaler Fotografenfamilien, wie u.a. der Familie Humer aus Waizenkirchen oder des Fotostudios Pretscher/Wansch aus Gallspach sowie aus einigen privaten Fotosammlungen. Rund eine halbe Million Bilder liegen bereits in digitalisierter Form vor, Ziel ist es, das fotografische und filmische Erbe der Region zu sammeln und zu bewahren, zu digitalisieren und zugänglich zu machen. Dazu dient die Plattform nostalgiebild.at, über die eine Auswahl der Bilder aus ganz Oberösterreich abrufbar ist. Jedes Digitalisierungsprojekt erfordert, sich im Vorfeld intensiv mit den Möglichkeiten verschiedener Datenbanksysteme auseinanderzusetzen, abzuwägen, welche Datenbank für das eigene Anliegen das wohl Geeignetste ist. Der Zugang des Regionalarchivs war dabei eine bewusste Entscheidung gegen ein bestimmtes System, um etwaigen Abhängigkeiten durch kommerzielle Anbieter, Einschränkungen durch Systemkonfigurationen und den auf die Dauer gesehen beachtlichen Kosten zu entgehen. Bildinformationen und Metadaten werden daher direkt in die Exif- und IPTC-Daten der Bilddateien eingetragen. Somit sind diese Informationen permanent mit dem digitalen Bild verknüpft, können aber automatisiert für Suchen oder die weitere Nutzung in Datenbanksystemen ausgelesen werden. Auch die Dateibezeichnungen sind wohlüberlegt: Diese geben sowohl Auskunft über Bildinhalt, Datierung, Ort und ggf. abgebildete Personen als auch zum physischen Standort des Originals im Archiv.

Neben Tomi Scheuringer waren als Referenten zudem Ignaz Märzinger, Anton Brand und Jakob Mersch als Vertreter der Topotheken geladen. Sie alle sind in Oberösterreich wohl Topothekare der „1. Stunde“ und betreiben ihre digitalen Gedächtnisspeicher nunmehr seit rund 10 Jahren. Märzinger und Brand boten Einblicke in das intuitiv zu bedienende Backend des Systems, zeigten die Möglichkeiten der Beschlagwortung - in Form von Stichworten – und des Bilduploads auf. Das System sichert automatisiert die hochgeladenen Originaldateien auf Servern von ICARUS, einem Archiv-Konsortium, das u.a. auch monasterium.net und Matricula betreibt, in der Topothek selbst verbleibt eine niedrig aufgelöste Kopie. Mehr als 80 Gemeinden führen in Oberösterreich bereits eigene Topotheken, in deren Auftrag lokale Forscherinnen und Forscher ortsgeschichtlich Relevantes sammeln, digitalisieren und kontextualisieren. Im Zuge der Präsentation tauchten hier unter anderem Fragen nach rechtlichen Aspekten auf, leider blieb aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hier wenig Zeit zur Diskussion. Ein Thema, das nicht angesprochen werden konnte, das aber den Referenten ein Anliegen gewesen wäre, ist der Wunsch nach einer langfristigen Zukunftssicherung ihrer arbeits- und zeitintensiven Projekte. Ein Wunsch vieler Topothekare wäre etwa eine stärkere institutionelle Anbindung.

Zuletzt bot Dr.in Christina Schmid, die Leiterin der Sammlung „Landeskunde“ an der OÖ Landes-Kultur GmbH einige Einblicke in die Arbeit mit „ihrer“ Sammlung und stellte aktuelle Digitalisierungsvorhaben und damit verbundene Herausforderungen vor. Der Schutz von Objekten – das Bewahren – ist eine der Grundaufgaben von Museen. Insbesondere die Fotografie stellt hier hohe Ansprüche hinsichtlich fachgerechter Lagerung, wobei als Grundregel gilt, je älter, desto besser ist die physische Haltbarkeit von Fotomaterialien: Glasplatten aus der Frühzeit der Fotografie befinden sich daher zumeist in einem konservatorisch besseren Zustand als Fotonegative aus den 1970er Jahren. Die Landes-Kultur GmbH beteiligt sich an dem durch die Europäische Union geförderten Digitalisierungsprojekt „Kulturerbe digital“, das u.a. eine möglichst freie Nachnutzung von Kulturdaten für alle anstrebt. Die Vorgaben für den Digitalisierungsprozess, für Dateiformate, den Einsatz von Metadaten und die Zur-Verfügungstellung der Daten über normierte Schnittstellen entsprechen sehr hohen Standards. Diese FAIR-Prinzipien besagen, dass Forschungsdaten auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und wiederverwendbar (re-usable) sein sollen. Durch die Einhaltung dieser Prinzipien kann eine disziplinen- und länderübergreifende Nachnutzung der Daten erreicht werden, wie dies seitens der Fördergeber gefordert wird. Zudem kommen darüber hinaus strenge Vorgaben bei den Formaten (hinsichtlich Langzeitarchivierungsstandards) und bei Metadaten zum Tragen, die für eben diese übergreifende Nutzung zwingend erforderlich sind. Insbesondere wird hier der Einsatz von Normvokabularien gefordert wie beispielsweise der Getty Thesaurus (ein genormter Wortschatz aus den Bereichen Kunst, Architektur, Ethnologie, Kultur- und Technikgeschichte, Geographika, u.v.m.), der einheitliche Bezeichnungen für Objekte und Daten und somit auch eine Wiederauffindbarkeit der Informationen ermöglicht. Hintergrund all dieser Bestrebungen ist unter anderem die Migrierfähigkeit der Daten. Nur wenn mit diesen internationalen „Codes“ gearbeitet wird, ist es möglich, maschinenlesbare und –verstehbare Daten zu produzieren, die nicht nur im eigenen System funktionieren, sondern auch in anderen, weltweiten Systemen. Exemplarisch wurde dabei XML-Austauschformat LIDO vorgestellt, das eigens zur Beschreibung von Museumsdaten entwickelt wurde. Dieser eher technische Zugang sollte die Relevanz einer entsprechenden Auseinandersetzung für Gegenwart und Zukunft unterstreichen.

Aufgrund fortgeschrittener Zeit war es leider nicht mehr möglich in eine umfassende Diskussion zum Thema einzusteigen, lebhaft aber wurde von jenen weiterdiskutiert, die im Anschluss noch in geselliger Runde beisammensaßen.

Elisabeth Kreuzwieser