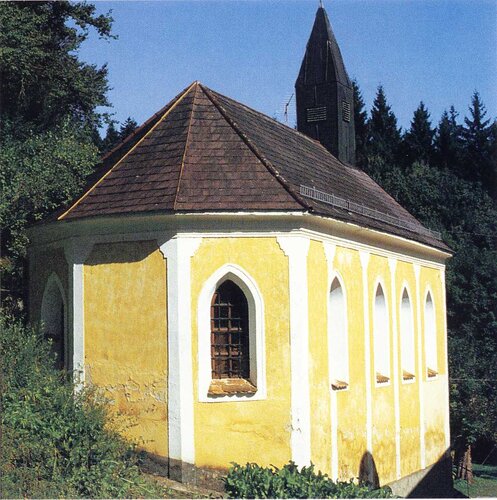

Kapelle in Kneiding

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Einfache Kapelle

Zustand:

Sehr gut / Renoviert

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Ort (Bezirk):

4784 Schardenberg (Schärding)

Adressbeschreibung:

Schönbachkapelle in Kneiding (Auerkapelle)

Adresse (Ortschaft):

Schönbach Kneiding (Schönbach)

Breiten-, Längengrad:

48.517501512613, 13.543216061746 (Navigation

starten)

Symbol

Kreuz: Kleeblattkreuz

Im Zentrum des Antependiums appliziert hellgelb und goldfarben umrahmt.

Gedenktafel

Material für Tafeln

Stein

Mauer, auf Putz gemalt und mit Stuckrahmen versehen.

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Geschichte der Kapelle an der rechten Seitenwand.

Kapellenausstattung

Altar

Außergewöhnlicher Hochaltar von 1862/65; ein die gesamte Raumbreite einnehmender, treppenartig zur Mitte hin ansteigender Aufbau mit bemerkenswerten gotisierenden Figuren. Apostel und Salvator mundi auf den Stufensockeln, neogotisches Schnitzdekor. Auf der Mensa breiter Rechteckaufsatz

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Segnender Jesus

Darstellung des Salvator Mundi auf der höchsten Stufe des Altares flankiert von den Aposteln auf den Stufen.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Ton/Keramik

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Maria mit Kind

Thronende Madonna mit Kind und Lamm, 2.H 19. Jh.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Herz Mariä

Im Altaraufbau links.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Herz Jesu

Im Altaraufbau rechts.

Kapellenausstattung

Tabernakel

Auf der Mensa dem Altaraufbau integriert mit Nische.

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit Kugelenden)

Kreuzdarstellung

Kruzifix mit Assistenzfiguren

Das Kruzifix mit der Assistenzfigur Maria steht in der Rundbogennische des Tabernakels.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Ton/Keramik

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Herz Mariä

Links neben dem Kruzifix in der Rundbogennische des Tabernakels.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Ton/Keramik

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Herz Jesu

Rechts neben dem Kruzifix in der Rundbogennische des Tabernakels.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Ton/Keramik

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Fatimamadonna

Auf dem Tabernakel

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Engel

Die Fatimamadonna flankierend.

Kapellenausstattung

Kanontafeln

Drei Kanontafeln mit Holzrahmen stehen in der auf der Mensa.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Sebastian

Am Boden neben dem Altar rechts.

Kapellenausstattung

Standkerzenhalter

4 silberne, ziselierte Kerzenhalter stehen auf der Mensa.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Segnender Jesus

Links auf einer Konsole an der Seitenwand im unmittelbaren Anschluss an die Altartreppen

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Katharina von Alexandrien

Rechts auf einer Konsole an der Seitenwand im unmittelbaren Anschluss an die Altartreppen

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Leonhard

In einer Rundbogennische

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Josef mit Jesuskind

Auf links über Eck gehängter Mensa, Anfang 20.Jh.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Maria Immaculata

Rechts , Anfang 20.Jh.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Holz

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Anna Selbdritt

3.Drittel 19.Jh. gotisch adaptiert.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Martin

Rechte Seitenwand auf einer Konsole.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Margareta von Antiochien

Auf einer Konsole rechts.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Holz

Sakrale Ikonographie

Engel

Schutzengel

Kreuzweg

Stationsanzahl

14 Stationen

Kreuzwegreliefs in den Wandnischen um 1862/65.

Kapellenausstattung

Sitzbank

Bankreichen für 50 Personen

Kapellenausstattung

Ewiges Licht

Kapellenausstattung

Weihwasserkessel

Beim Eingang rechts aus Stein.

Kapellenausstattung

Tabernakel

In den Altaraufbau integriert.

Architektonische Besonderheit

Glockentürmchen / Dachreiter

Mit Holz verkleidet, das Faltdach ist mit Biberschwanzziegeln gedeckt.

Fenster

Fensterform

Rechteckige Fenster mit geraden Sturz

Fensterfunktion

Schallfenster

4 Schallfenster im Dachreiter

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

Auf dem Dachreiter sitzt ein einfaches Kreuz.

Fenster

Fensterform

Eselsrücken / Tudorbogen (Spitzbogen)

Spitzbogenfenster

Fensterfunktion

Belichtung

10 Sprossenfenster mit gelben Glas, eingefasst mit grauen, profilierten Putzfaschen. Je 4 an den Seitenwänden 4 um die Apsis.

Tür

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

Spitzbogen

Türblatt

Holztür - Eingestemmte Füllungstür

Neugotisch

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Granitstein

Mauerwerk-Technik

verputzt mit Steinbloßtechnik

Fassade seit der Restaurierung 2003/04 steinsichtig (ehem. Silhouettenpilastergliedererung).

Errichtung

1862

- 1865

Votationsgrund

Gelübde

Am 5. September 1862, das Jahr der Grundsteinlegung des Mariä-Empfängnis-Domes in Linz, begannen die Hammerschmiedleute Martin und Juliane Auer mit dem Bau eine der größten Kapellen im westlichen Oberösterreich. Die Einweihung erfolgte am 22. 8. 1865, eine Messlizenz wurde 1881 erteilt. Die "Schönbach-Kapelle", die eigentlich den Charakter einer Filialkirche besitzt, tritt nach außen hin in summa mit neugotischem Charakter in Erscheinung. Als bedeutendes Zeichen der Volksfrömmigkeit im unteren Innviertel stellt die Kapelle ein erhaltenswertes Kulturgut dar. Die Größenordnung des Baues und der Zusammenhang mit einem ehemaligen Hammerschmiede-Ensemble weisen dem Kapellenbau eine Sonderstellung in der Landschaft der Kapellen und übrigen Denkmäler der Volksfrömmigkeit zu. Im Jahre 2002 kam sie durch eine Stiftung im Besitz des Kulturvereines Kneiding, der sie in einer mehr als drei Jahre dauernden Generalsanierung wieder zu einem Schmuckstück gemacht hat. Die neugotische Kapelle wurde in liebevoller Kleinarbeit restauriert und neu gestaltet. Im Innenraum des heute noch als Tauf- und Hochzeitskirche gefragten Gebäudes befinden sich viele interessante Figuren und Gedenktafeln. Die Marienkapelle, sog. Auer-Kapelle für die Hammerschmiedleute Martin und Juliana Auer; restauriert 1954, 1981, 2003/04. Sie ist ein bemerkenswertes frühes Beispiel einer Kapelle des kirchlichen Historismus, in einer für diese Zeit kaum belegten volkstümlichen Übertragung. Der 3jochige, gesüdete Saalbau mit Polygonalschluss, eine letztlich aus dem Barock stammende Grundstruktur mit zitatartigen gotischen Formen sowie bemerkenswerter Ausstattung und Einrichtung. Über der Apsis abgewalmtes Satteldach, mit Dachreiter über quadratischem Grundriss. An der Giebelfront im N parallel zum Bau geführte Treppe zu spitzbogigem Mittelportal. Innen Stichkappentonnengewölbe mit Gurtbögen auf breiten Konsolen(wohl Holzgewölbe); an den längsfronten und neben dem Eingang aneinander gereihte spitzbogige Wandnischen in profilierter Stuckrahmung; leicht eingeschnürter korbbogiger Triumphbogen; im N-Joch Holzempore mit geometrisch bemalten Brüstungsfeldern. Der Chor mit stuckrippenunterlegtem Stichkappenkranz auf Kegelförmigen Konsolen. Gedrungene Brüstungsorgel 2. H. 19. Jh. unter Verwendung älterer Teile; 3feldriges neogotisches Gehäuse mit Außentürmen 4Reg., Pedal angehängt. Die Glocken wurden gegossen von Johann -Dettenrieder (Glockengießerei St Florian) 1929.

Literaturquelle

1996

Flur-und Kleindenkmäler in der Pfarre und Gemeinde Schardenberg,

Matthias Huber, Seite 71

Matthias Huber, Seite 71

Datenbankerfassung

2020-02

Huber Matthias

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich