Pranger Hellmonsödt

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Pranger

Zustand:

Witterungsschäden

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Ort (Bezirk):

4202 Hellmonsödt (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

westliches Ende der Grünanlage des Marktplatzes

Adresse (Ortschaft):

Marktplatz

Breiten-, Längengrad:

48.431705192496, 14.299750776291 (Navigation

starten)

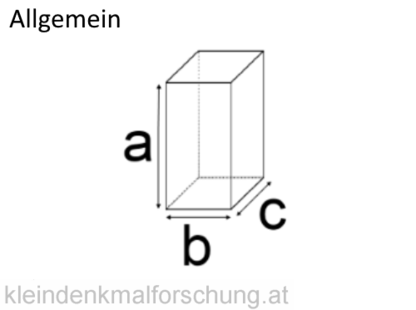

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

492 cm

Prangerattribute

Freiungsarm

Er ist heute im Gemeindeamt aufbewahrt, es ist noch die Halterungsöffnung sichtbar.

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Stein-Technik

behauen

Errichtung

1566

Errichtungsgrund

Anlass mit zurückliegendem/historischem Bezug

Der Pranger stand früher 25 m vom Westportal der Pfarrkirche und 15 m vom Haus Marktplatz 12 (jetzt Raiffeisenkasse) entfernt. Bei der Umgestaltung des Platzes im Jahre 1983 wurde er auf den jetzigen Standplatz am westlichen Ende der Grünanlage versetzt.

Auf dem Gesimse oberhalb der westlichen Seite der quadratischen Steinsäule ist die Jahreszahl 1566 eingemeißelt, wahrscheinlich das Errichtungsjahr. Der Säulenschaft (unterer Querschnitt 63 x 63 cm, oberer 53 x 53 cm) steht auf einem dreistufigen Sockel aus einzelnen Granitsteinen, die früher mit Eisenklampfen zusammen gehalten wurden, und seit der Umstellung in die Mitte des Marktplatzes ist er mit Betonmörtel auf festem Fundament fixiert. Der Schaft ist 2,95 m, der dreistufige Sockel 0,72 m hoch. Der obere Abschluss, das Kapitell, hat eine Höhe von 0,70 m, und die Bekrönung ist ein Pinienzapfen (Lebenssymbol), der 1961 über Betreiben des damaligen Gendarmerieposten - Kommandanten Inspektor Franz Grubauer nach einem Entwurf von Dr. Gustav Brachmann aus Neukirchen bei Altmünster auf einem bereits oben herausragenden Eisenzapfen aufgesetzt wurde; er ist 0,55 m hoch. Auf der oberen Hälfte ist der Schaft auf der West- und auf der Ostseite mit leeren, herausgemeißelten Wappenschildern verziert.

Nun in der Mitte des Marktplatz von Hellmonsödt steht die Säule, zu der 3 rundlaufende Stufen emporführen.

Ein Pranger wurde auch Schandpfahl genannt. Hier wurden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Verbrecher zur Schau gestellt.

Viele Orte erhielten auch das Privileg, die niedrige Gerichtsbarkeit - zu der der Pranger gehörte - auszuüben, so auch Hellmonsödt. Diese Rechte sind im Taidingbüchlein aufgezeichnet, das auf dem Gemeindeamt aufliegt: Der Amtmann bestimmte den Gerichtstag, das "Taiding". Alle Bürger des Ortes durften daran teilnehmen. Das "ehrbare Geding" bestand aus dem Marktrichter und 12 Schöffen. Als Zeichen des Rechts wurde am Pranger die Freihand, auch Freyung genannt, ausgesteckt. Sie ist ein aus Eisenblech geformter Unterarm, der in der geballten Faust ein nach oben gerichtetes Schwert hält (heute im Gemeindeamt aufbewahrt). Sie wurde auch als Ankündigung der Markttage z. B. des Aleximarktes (Kirchenpatron Alexius) acht Tage vor, während und acht Tage nach dem Markt ausgesteckt, in diesem Fall wurde auch ein Tannenast daran befestigt, der die Händler daran erinnern sollte, reellen Handel zu betreiben und niemanden zu betrügen.

Literaturquelle

1994

Kleindenkmäler in der Gemeinde Hellmonsödt,

Konsulent Oberschulrat Anton Schwarz, Seite 6, 7, 8

Konsulent Oberschulrat Anton Schwarz, Seite 6, 7, 8

Datenbankerfassung

2020-08

Heilingbrunner Brigitte

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich