Falkenhaynsperre

Stammdaten

Ort (Bezirk):

4830 Hallstatt (Gmunden)

Adressbeschreibung:

In der Mühlbachschlucht 150 Meter nördlich des Rudolfsturms (Salzberg 1)

Adresse (Ortschaft):

Salzberg 1 (Salzberg)

Breiten-, Längengrad:

47.56256077184, 13.644103299042 (Navigation

starten)

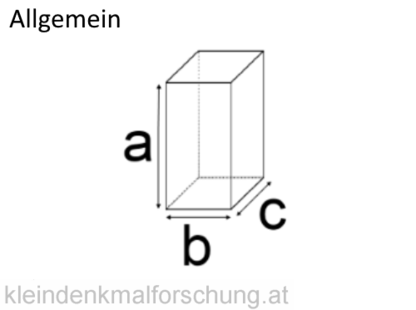

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

540 cm

b) Gesamtbreite:

1460 cm

c) Gesamttiefe:

200 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Arbeitsfeld

der k. k.

forsttechnischen Abtheilung

für

Wildbachverbauung.

Kommentar zu dieser/diesen Inschriften

In die Wand eingelassen Inschriftentafel am oberen Rand der gewölbten Staumauer, links vom Wasserdurchlass.

Stein

Stein-Art

Kalkstein

Die Werksteine wurden aus dem in unmittelbarer Nähe gebankt anstehenden, hochwertigen Dachsteinkalk gewonnen.

Stein-Technik

behauen

Die Steinarbeiten wurden von geübten Arbeitern der Wildbachverbauung Kärnten und Krain sowie Trentino-Südtirol durchgeführt. Die Köpfe der Quader sind in der für das späte 19. Jh. typischen Polsterrustika mit Randschlag ausgeführt.

Errichtung

1885

Errichtungsgrund

Anlass mit aktuellem Bezug

Im Jahr 1884 ereignete sich in Hallstatt eine Muren-Katastrophe. Dabei strömte eine Masse aus Schlamm, Gehölz, Schutt und Felsbrocken durch die Mühlbachklamm ins Ortszentrum von Hallstatt, verlegte in kürzester Zeit den Abfluss und bahnte sich mit Gewalt ein neues Bachbett zwischen den Häusern, die teilweise bis ins erste Obergeschoß überflutet wurden.

Die erst wenige Wochen zuvor, mit Verordnung des Ackerbauministeriums (Minister: Julius Graf von Falkenhayn) gebildete forsttechnische Abteilung für Wildbachverbauung befasste sich auf Grundlage des Gesetztes betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung von Gebirgswässern, umgehend mit einem Verbauungsprojekt für den Mühlbach.

Ein wesentlicher Grund für das rasche Handeln der Behörden muss auch darin gesucht werden, dass der damals noch staatliche Salzbergbau, durch ein Eindringen des Oberflächenwassers in die Salzlagerstätte massiv gefährdet gewesen wäre. Mit der Projektierung wurde der k.u.k. Forstinspections – Commisär der forsttechnischen Abteilung für Wildbachverbauungen Adalbert Pokorny beauftragt, dessen handschriftlicher Motiven-Bericht erhalten geblieben ist.

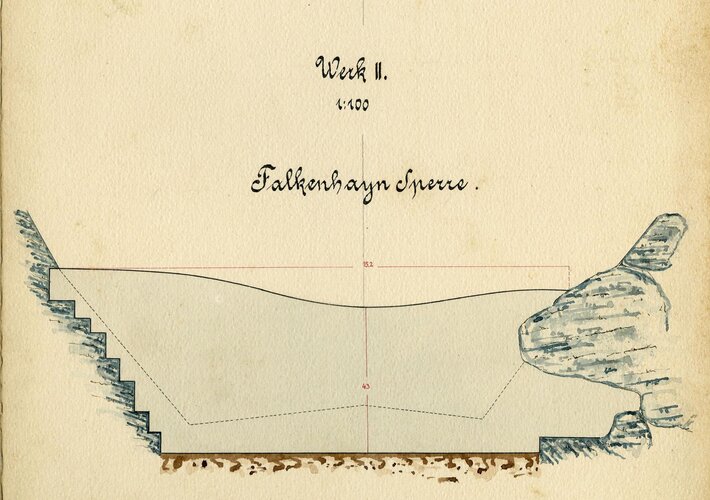

In der Mühlbachschlucht, etwa 50 m oberhalb des Werks Nro. I, dort, wo am rechten Ufer der letzte Ausläufer von gewachsenem Felsen im Bachbett ersichtlich ist, wurde im Jahre 1885 eine weitere Stau- und Konsolidierung Sperre, das Werk Nro. II, die sogenannte "Falkenhayn-Sperre", errichtet. Dieselbe hat, bei einer Kronenbreite von 2,0 m, eine Spannweite von 14.6 m, in der Bachachse eine Höhe von 4,2 m beziehungsweise am rechten Flügel von 5,4 m. Da an dieser Stelle kein Felsgrund zur Fundierung vorhanden ist, verspreizt sich die gewölbte Staumauer mit dem rechten Flügel im gewachsenen Felsen, während sie mit dem linken Flügel in einem riesigen Versturzblock eingelassen ist. Ein gepflastertes Sturzbett sowie eine Gegensperre wirken seit über 100 Jahren der Gefahr einer Unterwaschung der Fundamente erfolgreich entgegen.

Das Werk Nro. II wurde mit einem Kostenaufwand von 1350 fl gebaut und hat neben Zurückhaltung von Geröllen die Aufgabe, den rechtsseitigen, in Rutschung befindlichen Hang, sowie schlussendlich die linksseitigen kleinen Anbrüche zur Ruhe zu bringen. Beide Werke haben Hallstatt bis zum neuerlichen Murenabgang 2013 geschützt und lange Zeit die sehr großen, in der Bachsohle abgelagerten, von früheren Murgängen herrührenden Geschiebe- und Geröllmassen zurückgehalten.

Um den Schutz für Hallstatt zu maximieren, wurde nach dem Ereignis von 2013 oberhalb der Falkenhaynsperre ein mächtiger Murenbrecher aus Stahlbeton errichtet.

Literaturquelle

2015

Die Verbauung des Hallstätter Mühlbachs, in: Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 160. Jg.,Wien, Heft 1–12,,

DI. DR. Friedrich Idam, Seite 127-129

DI. DR. Friedrich Idam, Seite 127-129

alternative Quelle

https://www.idam.at/baukulturelles-erbe-salzkammergut/hallstatt/falkenhaynsperre/

Datenbankerfassung

2021-12

Idam Friedrich

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich