Obermayrhofer Lochstein 1

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Lochstein

Zustand:

Sehr gut / Renoviert

Ort (Bezirk):

4540 Bad Hall (Steyr-Land)

Adresse (Ortschaft):

Furtberg 20 (Bad Hall)

Breiten-, Längengrad:

48.046499696092, 14.236702562341 (Navigation

starten)

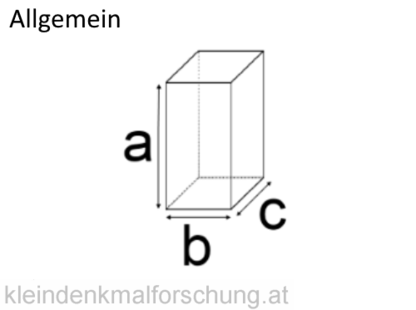

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

110 cm

Stein

Stein-Art

Konglomerat

Stein-Technik

behauen

Grob behauener Konglomeratstein, nach oben zulaufend, mit einem nahezu quadratischem Loch, ungefähr in der Mitte des Steines

Errichtung

1300

- 1600

Beim Bauernhof Obermayrhofer in Bad Hall stehen zwei Lochsteine.

Der Ein-Lochstein weist ein quadratisches Loch auf, das ungefähr in der Mitte des Konglomeratsteines situiert ist.

2006 fand im Zuge der Straßensanierung ein Geradesetzen der historischen Steine statt; besonders durch die Initiative des Altbauern Josef Weigerstorfer.

Zur Interpretation von Lochsteinen (Ulbrich)

Interpretation und Forschung:

Landläufige Bezeichnung war Römerstein oder Peststein.

Das ist aber nicht ganz zutreffend, denn bei den Lochsteinen handelt es sich um Gattersteine oder Gattersäulen, die vor vielen Jahrhunderten an den Grenzen einzelner Grundherrschaften versetzt wurden.

Jedenfalls geht eindeutig aus der obigen Beschreibung hervor, dass Steine zur Markierung von herrschaftlichen Bereichsgrenzen dienten. Damit ist auch das Alter fixiert.

Lochsteine als Übergabeorte von Verbrechern von Landgericht zu Landgericht:

Gattersteine wurden auch für makabere Zwecke benützt. Davon berichtet Josef Buchinger im Buch „Der Bauer in der Kultur- und Writschaftsgeschichte Österreichs“. „Wenn nämlich ein Schwerverbrecher dingfest gemacht wurde, musste er nach drei Tagen über die verschiedenen Herrschaftsbereiche zum Landgericht gebracht werden. An den Übergabestellen stand sehr oft ein Stein, der wegen seiner Bestimmung „Blutstein“ genannt wurde. Dieser hatte meist ein Loch, um den Verbrecher verlässlich anbinden zu können. War zur Übernahme niemand erschienen, wurde dreimal der Name des Landrichters oder seines Verwalters gerufen. Kam aber noch immer niemand, so wurde der angebundene Verbrecher sich selbst überlassen.“

Dieser rechtliche Hintergrund würde auch erklären, warum ein Loch im Stein in großer Höhe enthalten war.

Wegsperre

Bekannt ist auch der Umstand, dass zur Sperre eines Weges ein Buschen gesteckt wurde, indem man eine Weidenrute in das Loch einflocht. Ähnliche Buschen begegnen uns heute noch in den Weingegenden, wenn ausgesteckt wird. Dabei waren diese Gattersteine nur symbolisch eine Sperre, denn das Loch im Stein war immer parallel zum Weg situiert und nicht quer dazu, sodass man keine wirksame Sperre einschieben konnte.

Schon um 1970 wurde ein Arbeitskreis vom Linzer Volkskundler Dr. Burgstaller eingerichtet, der sich einer Erarbeitung des Wissens um die Steine am Weg widmete.

alternative Quelle

Bad Haller Kurier 1983, Dickinger

Recherchen 2023, Katharina Ulbrich

Datenbankerfassung

2024-03

Ulbrich Katharina

Letzte Überarbeitung

2025-08

Heilingbrunner Brigitte

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich