Luftensteiner Kapelle

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Einfache Kapelle

Zustand:

Abgekommen - Gebrauchsspuren noch vorhanden

Ort (Bezirk):

4342 Baumgartenberg (Perg)

Adresse (Ortschaft):

Kolbing 16 (Kolbing)

Breiten-, Längengrad:

48.22475, 14.73861 (Navigation

starten)

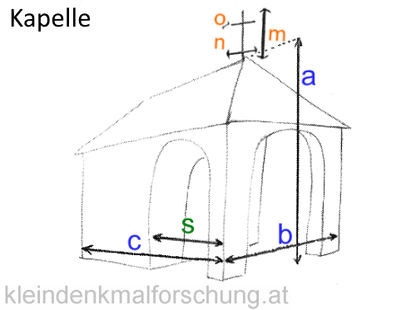

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

460 cm

b) Gesamtbreite:

292 cm

c) Gesamttiefe:

355 cm

Kapellenfunktion

Haus- / Burg- / Schlosskapelle

Keine besondere Funktion mehr.

Fenster

Fensterform

Eselsrücken / Tudorbogen (Spitzbogen)

2 Stück links und rechts an den Seitenwänden; 106x38

Fensterfunktion

Belichtung

Strukturglas

Tür

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

Spitzbogen als Archivolte gestaltet.

Türblatt

Holztür - Eingestemmte Füllungstür

Stark verwittert; 99x254

In der oberen Türhälfte ist eine Teilverglasung

Kapellenausstattung

Sitzbank

2 Stück, links und rechts an der Seite; 236x25

Kapellenausstattung

Ewiges Licht

Hänge-Ampel von der Decke; Metall; h=118

Kapellenausstattung

Weihwasserkessel

Marmor, 20x20x15

Kapellenausstattung

Standkerzenhalter

2 Stück, Glas; d=8; h=4

Kapellenausstattung

Kniebank

Holz; h=90, b=85

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Verglast mit Rahmen; 32x42

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Herz Jesu

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Verglast mit Rahmen; 32x42

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Herz Mariä

Verglast mit Rahmen; 32x42

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Verglast mit Rahmen; 32x42

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Theresia vom Kinde Jesu

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Engel

teilweise bemalt

Material für Figuren

Gips

knieend, h=14

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Engel

2 Stück gleicher Bauart; h=24

Gipsguss unbemalt

Material für Figuren

Gips

knieend

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Maria mit Kind

bemalt

Material für Figuren

Gips

Madonna; h=47

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Herz Jesu

bemalt

Material für Figuren

Gips

h=26

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Theresia vom Kinde Jesu

bemalt

Material für Figuren

Gips

h=38

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Mauerwerk-Technik

verputzt

weiß gestrichen, der leicht vorspringende Sockel ist dunkelgrau. Das Giebelfeld wird von einem Zahnfries umgrenzt. Beiderseits vom Eingang zieren Pilaster mit abgerundeten Kanten, vertieftem Innenfeld und korinthischem Kapitell die Vorderfront der Kapelle. Die Türlaibung ist als Archivolte gestaltet.

Im Innenraum ist der Altarbereich in drei Spitzbogennischen geteilt. Ein Schmiedeeisengitter mit Rautenmuster verschließt die größere mittlere Nische.

Den Abschluss bildet ein ziegelgedecktes Satteldach.

Errichtung

1700

- 1750

Votationsgrund

Pest/Seuche

Die Kapelle stand ursprünglich an der alten Straße nach Kolbing.

Die Kapelle ist von der Architektur her sehr aufwändig gebaut. Man betritt sie von Norden durch eine massive Holztür, welche von einem Spitzbogenportal mit erhabenen Gesimsen eingerahmt ist. Gleich darüber umläuft einZahnfries die gesamte Kapelle. Der Dreiecksgiebel an der Eingangsseite wird ebenfalls von dem Fries gleicher Bauart eingerahmt. An den Ecken der Außenwände befinden sich gemauerte Lisenen, die mit Stuckverzierungen abgeschlossen sind.

Im Inneren laden seitlich Bänke zum Verweilen ein. Das Deckengewölbe mit hervorgehobenen Rippenbögen schließt mit einem viereckigen Schlussstein ab. Links neben der Tür ist ein steinerner Weihwasserkessel angebracht. Licht kommt durch zwei Spitzbogenfenster an den Seitenwänden. An der Frontseite ist die mittlere große Altarnische durch ein schmiedeeisernes Gitter abgeschlossen. Dahinter befinden sich mehrere Statuen, eine Madonna mit Kind, flankiert von zwei knieenden Engeln; weiters eine Herz Jesus Figur und eine Statue von der hl. Therese von Lisieux vom Kinde Jesu. Heiligenbilder ergänzen die Innenausstattung. Zwei kleinere Nischen begrenzen seitlich die Hauptnische im Zentrum der Kapelle.

Geschichte(n):

Die sehr geräumige und begehbare Kapelle ist nach Norden zur nicht mehr existierenden ehemaligen Straße ausgerichtet. Das erklärt auch das abgesenkte Niveau im Vergleich zur heutigen Kolbinger Straße.

Über die Ursache der Entstehung gibt es unterschiedliche mündliche Überlieferungen. Eine Variante besagt, dass unter der Kapelle Pestopfer der Kolbinger Bevölkerung begraben seien und dass die Kapelle aus Dankbarkeit für die überstandene Pestepidemie errichtet worden sei. Eine andere Überlieferung erzählt von dem Maurermeister Anton Tremesberger, der die Kapelle gebaut haben soll, weil er vom Typhus verschont geblieben war. Dieser Erbauer soll im ehemaligen „Brunner“- Haus in Kolbing Nr. 1 gewohnt haben.

Restaurierungen geschahen in den letzten Jahren immer wieder, teils von den Besitzern oder von freiwilligen Helfern bzw. Organisationen.

Über das Alter der Kapelle gibt es keine Aufzeichnungen und auch keine Erinnerungen. Sollten tatsächlich in früherer Zeit unter der Kapelle Pestopfer beerdigt worden sein, kann man davon ausgehen, dass die Kapelle einige hundert Jahre alt ist. Um die Jahrhundertwende vom 17. auf das 18. Jahrhundert gab es in Oberösterreich um 1679, 1694/95 und zuletzt im Jahre 1713 die letzten größeren Pestepidemien. Nicht nur in den großen Städten, sondern auch in ländlichen Regionen waren viele Tote zu beklagen.

[1] Vgl. Pfarrmatriken Baumgartenberg, Ahnenforschung Tremesberger

Literaturquelle

2024

Stille Zeugen der Zeit. Klein-, Flur- und Naturdenkmäler in Baumgartenberg,

Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 117

Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 117

Datenbankerfassung

2025-04

Kastler Ambros

Letzte Überarbeitung

2025-07

Heilingbrunner Brigitte

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich