Portal Sakristei und Gewölbeansätze ehemaliger Kreuzgang-Pfarrgarten

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Denkmaltragendes Objekt

Zustand:

Abgekommen - Gebrauchsspuren noch vorhanden

Ort (Bezirk):

4342 Baumgartenberg (Perg)

Adressbeschreibung:

An der Südwestseite der Pfarrkirche; Pfarrgarten

Adresse (Ortschaft):

Baumgartenberg 39 (Baumgartenberg)

Breiten-, Längengrad:

48.20779, 14.74185 (Navigation

starten)

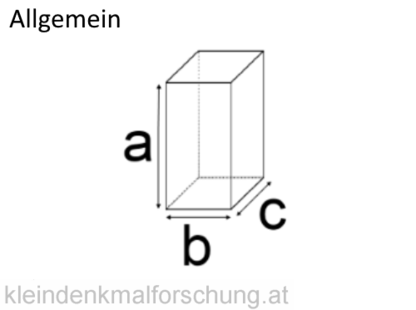

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

247 cm

b) Gesamtbreite:

118 cm

c) Gesamttiefe:

300 cm

Portal

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

der äußerer Bogen ist ein Spitzbogen , der vertieft gesetzte unmittelbare Türbogen ist Barock geschwungen.

Türblatt

Holztür - Einfache Brettertür

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Stein-Technik

behauen

Errichtung

1440

- 1500

Errichtungsgrund

Anlass mit zurückliegendem/historischem Bezug

Nach der Brandschatzung der Hussiten wurde der Hochchor mit Sakristei nach dem Vorbild Stift Zwettels wiedererrichtet.

Das Durchgangsportal zur Sakristei liegt rechts von der Tür zur ehemaligen Dormitoriumstreppe. Das abgeschrägte Gewände schließt oben mit einem Kleeblattbogen ab. Ein kurzer Gang führt zur Sakristeitür.

Deutlich sind an der östlichen Außenwand die frei gelegten Ansätze des Kreuzganggewölbes mit den Diensten zu erkennen. Auch an der gegenüberliegenden Westseite kann man sie sehen.

Kreuzgang und Osttrakt fielen dem Brand 1825 zum Opfer. Es blieb nur das Sakristeigebäude mit dem darüberliegenden Stockwerk übrig.

Spuren des Mittelalters

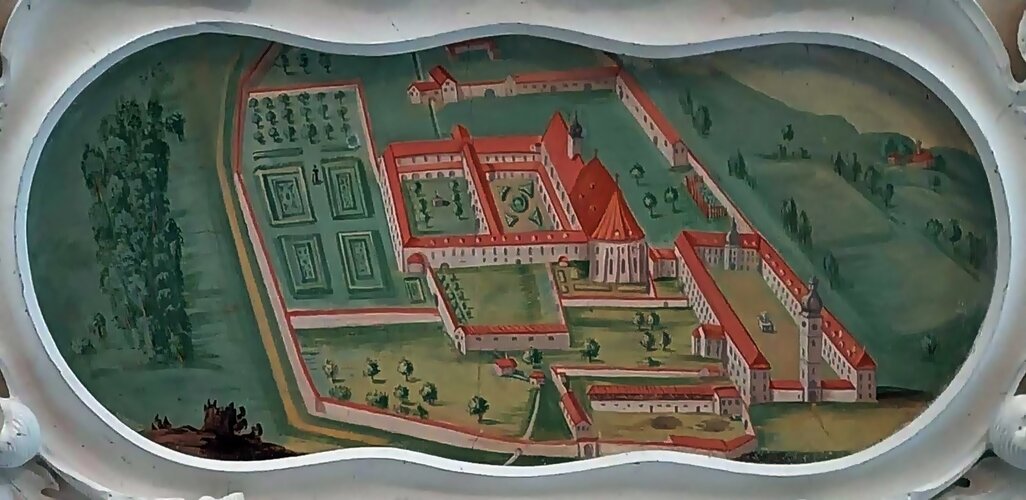

Auf dem Areal des heutigen Pfarrgartens stand einst die ursprüngliche mittelalterliche Abtei der Zisterzienser. Anhand verschiedener Abbildungen kann man erkennen, dass die mittelalterliche Zisterzienserabtei aus einem Doppelgeviert bestand. Bei dem Brand 1825 wurde die Anlage weitgehend zerstört, heute sind nur mehr wenige Reste dieser Bauzeit vorhanden.

Mittelalterliche Baugeschichte des Zisterzienserklosters (auszugsweise)

Nach der Stiftung durch Otto von Machland im Jahre 1141 wurden zunächst provisorische Holzbauten für die ersten Mönche errichtet. Nach und nach sorgten in den folgenden Jahrzehnten verschiedenste Äbte für den Ausbau der Kirche und der Abtei. Am Beginn des 13. Jahrhunderts wurde das erste Geviert fertig gestellt. Eine Wasserleitung wurde installiert und die ersten Klostermauern wurden errichtet. In der Folge entstanden das Schlafgemach (Dormitorium) mit einer Treppe zur Kirche, der Speisesaal (Refektorium) und Anfangsbauten des Kreuzganges.

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts kamen weitere Bauten dazu. Abt Reinhard I. (1337-1351) vergrößerte den Konvent nach Süden und begann mit dem Bau des zweiten Vierecks. Alte Gemäuer ließ er abreißen und neu aufbauen, auch Kapellen und Altäre wurden in seiner Regierungszeit erneuert. In der Südwestecke des zweiten Hofes ließ er ein Brunnenhaus errichten, in dem ein prächtiges Wasserbecken aus Blei Wasser spendete. Am oberen Rand des Brunnens befand sich lt. den Aufzeichnungen folgende Umschrift „Im Jahre des Herrn 1344 hat mich der fromme Abt Reinhard durch die Hände des Meisters Liebhard aus Passau errichtet.“ Nach der Brandkatastrophe 1825 wurde die Anlage leider zertrümmert, das Blei eingeschmolzen und als Altblei verkauft.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurden unter Abt Andreas I. die Wirtschaftsgebäude erweitert und fertiggestellt. Nach dem Einfall der Hussiten (1428 und 1432) mussten viele zerstörte Bauteile von Kirche und Kloster wieder hergestellt bzw. neu aufgebaut werden. Mit einem neuen Refektorium (Speisesaal) wurde das zweite Hofgeviert im Süden abgeschlossen. Der Kreuzgang wurde ebenfalls wieder hergestellt.

Auch im 16. Jahrhundert finden sich in den Aufzeichnungen Bautätigkeiten. Vor allem Instandsetzungen waren es, welche man durchführte. Die zugehörigen Kirchen auf dem Ulrichsberg und in Mettensdorf wurden zum Teil mit neuen Altären ausgestattet.

Die mittelalterliche Baugeschichte endete anfangs des 16. Jahrhunderts mit der Barockisierung der Kirche und dem Neubau des Konvents.

Literaturquelle

2024

Stille Zeugen der Zeit. Klein-, Flur- und Naturdenkmäler in Baumgartenberg,

Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 76

Ambros Kastler, Hans Tremesberger, Seite 76

Datenbankerfassung

2025-05

Kastler Ambros

Letzte Überarbeitung

2025-07

Heilingbrunner Brigitte

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich