Bei den Außenlagern des KZ Mauthausen kann man drei Grundtypen unterscheiden: Lager für Zwecke der SS, Lager für den Arbeitseinsatz in der Kriegswirtschaft und Lager für die Aufnahme von evakuierten Häftlingen in der Endphase. Hier kann nur auf die 15 im heutigen Oberösterreich gelegenen eingegangen werden.

Lager für Zwecke der SS

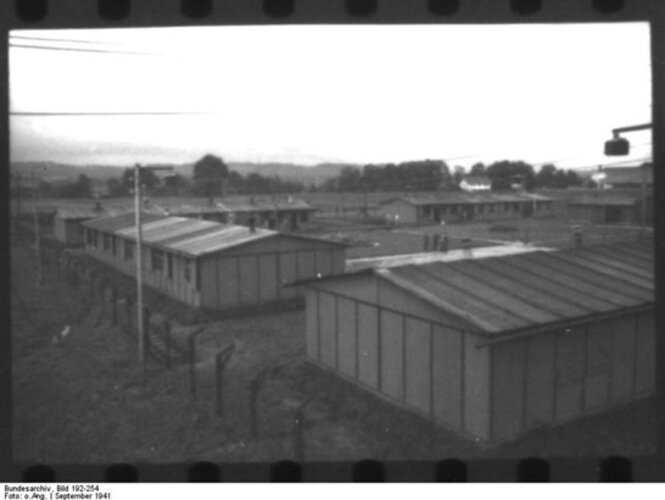

Bis 1942 wurden nur Außenlager des ersten Typs eingerichtet, in denen die Arbeitskraft der Häftlinge für SS-eigene Firmen oder ihr nahe stehende Institutionen ausgebeutet wurde. Diese Lager waren relativ klein. Im Vergleich zu anderen Außenlagern herrschten in ihnen wesentlich bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Im KZ Vöcklabruck im Stadtteil Wagrain arbeiteten von Juni 1941 bis Mai 1942 durchschnittlich über 300 Häftlinge hauptsächlich im Straßenbau, im KZ Bachmanning bei Wels ab 1942 etwa 20 Häftlinge für das Sägewerk und im KZ Gusen III (Dezember 1944 bis Mai 1945) in der Ortschaft Lungitz im Gemeindegebiet von Katsdorf, das eher ein Sublager des Lagers Gusen denn ein eigenes Außenlager war, fast 300 Häftlinge in einer Großbäckerei.

Lager für den Arbeitseinsatz in der Kriegswirtschaft

Der zweite Typ von Außenlagern waren die Lager für den Arbeitseinsatz in der Kriegswirtschaft. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion und dem enormen Arbeitskräftemangel in der deutschen Rüstungsindustrie verschob sich der Schwerpunkt des Arbeitseinsatzes der KZ-Häftlinge in Richtung Kriegswirtschaft und Rüstungsproduktion.

Mehr als in anderen Regionen der Ostmark waren im Reichsgau Oberdonau die Arbeitskraftreserven bereits 1941 völlig ausgeschöpft. Das hatte zur Folge, dass Oberdonau zu einem Schwerpunkt des Arbeitseinsatzes von Zwangsarbeitskräften wurde, ob zivile AusländerInnen, Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge. Letztere machten dabei einen erheblichen Anteil der Beschäftigten im Gau aus, da die Industrie 1943/44 aufgrund fehlender ziviler Arbeitskräfte verstärkt auf sie angewiesen war. Die SS verfügte mit den KZ-Häftlingen über die letzten Arbeitskräftereserven. 1942 hatten sich Hitler, Himmler und Speer darauf geeinigt, in Zukunft KZ-Häftlinge an die Industrie zu vermieten. Die Betriebe sollten nicht in die Konzentrationslager verlagert, sondern Außenlager bei den Industriebetrieben errichtet werden.

Steyr-Daimler-Puch, von 1938 bis 1943 den Reichswerken Hermann Göring eingegliederter größter Rüstungsproduzent der Ostmark, errichtete bereits im März 1942 ein eigenes Außenlager in Steyr-Münichholz. Durchschnittlich 1000 bis 3000 KZ-Häftlinge sollten helfen, den akuten Arbeitskräftemangel des enorm expandierenden Rüstungsgroßunternehmens zu beheben.

Der Arbeitskräftemangel führte auch zur Errichtung zweier Außenlager für die Reichswerke Hermann Göring in Linz. Insgesamt 1700 Häftlinge wurden ab Jänner 1943 ins Außenlager Linz I eingewiesen, das sich auf einem aufgeschütteten Gelände zwischen Werk und Donau befand. Die Häftlinge kamen hauptsächlich beim Aufbau und der Produktion der Schlackenfabrik zum Einsatz. Im Juli 1944 wurde das Lager beim ersten großen alliierten Luftangriff auf die Reichswerke zerstört. Die Überlebenden wurden ins Lager Linz III überstellt, ein im Mai 1944 im Stadtteil Kleinmünchen eingerichtetes Außenlager. Mit über 6700 eingewiesenen Häftlingen war es das fünftgrößte KZ in Österreich. Die Häftlinge arbeiteten insbesondere für den Panzerbau der angrenzenden Eisenwerke Oberdonau.

Im Frauenkonzentrationslager Lenzing waren ab Oktober 1944 durchschnittlich 500 bis 600 Frauen untergebracht, die in der Zellwolle und Papierfabrik Lenzing AG hauptsächlich in der Viskoseabteilung und in der Spinnerei, aber auch für Erhaltungsarbeiten eingesetzt wurden.

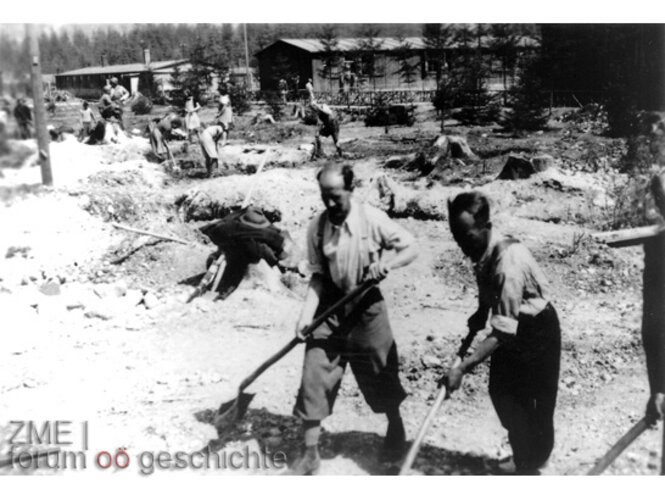

Aber nicht nur in den kriegswichtigen, mit Ausnahme von Lenzing meist metallerzeugenden und -verarbeitenden Grundstoff- und Rüstungsfirmen des oberösterreichischen Zentralraums kamen KZ-Häftlinge zum Einsatz. Auch beim Bau von Wasserkraftwerken entlang der Enns zur Deckung des Strombedarfs der stark anwachsenden Linzer Bevölkerung und Industrie wurden sie herangezogen. Dazu wurden in Ternberg (ab Mai 1942, durchschnittlich etwa 400 Häftlinge) und Großraming (ab Jänner 1943, durchschnittlich knapp 1000 Häftlinge) Außenlager errichtet. Ab Juli 1943 bestand in Dippoldsau zwischen Weyer und Großraming eine Art Nebenlager des KZ Großraming mit 130 Häftlingen. Im September 1944 wurden die Bauarbeiten eingestellt.

Die meisten KZ-Häftlinge im Rahmen des kriegswirtschaftlichen Arbeitseinsatzes waren jedoch in der unterirdischen Verlagerung von Rüstungsindustrien, insbesondere für die Entwicklung und Herstellung neuer Raketen und Jagdflugzeuge, tätig. Die Errichtung der Außenlager in Redl Zipf, Ebensee und Grein und die Erweiterung des KZ Gusen (Gusen II) standen in Zusammenhang mit der Entscheidung, angesichts der alliierten Luftangriffe Kernbereiche der Rüstung in geschützte unterirdische Räume zu verlagern. Neben der unterirdischen Rüstungsfabrik des Konzentrationslagers Dora-Mittelbau bei Nordhausen in Thüringen war die Errichtung des KZ Ebensee im November 1943 das zweite große unterirdische Bauvorhaben, das als Kooperationsprojekt zwischen SS und Speers Munitionsministerium abgewickelt wurde.

Nicht nur in Ebensee, auch in Melk (für Steyr-Daimler-Puch) und St. Georgen an der Gusen (für die Messerschmitt-Jagdflugzeugproduktion) wurden Stollenanlagen durch KZ-Häftlinge geschaffen. Insgesamt verrichteten im Herbst 1944 fast 50 % aller Häftlinge des KZ-Systems Mauthausen in der unterirdischen Verlagerung Zwangsarbeit.

Auch in Redl Zipf wurde im September 1943 unter der Tarnbezeichnung Schlier ein Konzentrationslager mit einem Höchststand von fast 2000 Häftlingen wenige hundert Meter außerhalb des Ortes eingerichtet. In Stollen und den ausgebauten Kellern der Brauerei Zipf wurde Raketentreibstoff für die V2-Raketen hergestellt und getestet. Anfang Mai wurden die Häftlinge nach Ebensee evakuiert.

Das Konzentrationslager Ebensee war im November 1943 als typisches Baulager zur Errichtung zweier Stollenanlagen für die Raketenforschung, Treibstofferzeugung und andere Rüstungsfertigungen eingerichtet worden. Die Stollen sollten die Einrichtungen der Raketenversuchsanstalt Peenemünde und Prüfstände der V2-Raketen aufnehmen. Zunächst waren die Häftlinge in der ehemaligen Weberei am Ortsrand untergebracht. Ab Februar 1944 wurden sie in das neu errichtete Lager vier Kilometer außerhalb des Ortes verlegt. Die Zahl der Häftlinge – die größte Gruppe stammte aus Polen – betrug bereits nach wenigen Monaten knapp 10.000 und stieg durch das Hinzukommen der Häftlinge aus den evakuierten Lagern im Osten in den letzten Kriegswochen auf knapp 20.000. Da der Einsatz der Raketen auch im Sommer 1944 noch nicht absehbar war, entschied Hitler, dass die bereits fertig gestellten Stollen in Ebensee anders verwendet werden sollten: für eine Raffinerie und als Rüstungsproduktionsstätten der Steyr-Daimler-Puch AG und der zum Steyr-Konzern gehörenden im niederösterreichischen St. Valentin angesiedelten Nibelungenwerke.

Anfang Mai 1945 wurden Vorbereitungen zur Sprengung der Stollen getroffen. Offensichtlich war die Ermordung aller Häftlinge geplant, da sie aufgefordert wurden, in die Stollen zu gehen. Doch sie weigerten sich kollektiv; die SS verließ am 5. Mai das Lager. Schrittweise übernahm nun ein internationales Lagerkomitee, das sich im Sommer 1944 als geheime Häftlingswiderstandsgruppe gebildet hatte, die Macht. Am 6. Mai wurde das Lager von amerikanischen Einheiten befreit. Im Laufe des Monats starben noch über 700 Menschen an den Folgen der Haft.

In Redl Zipf und Ebensee herrschten mörderische Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Arbeitskraft der KZ-Häftlinge wurde ohne jede Rücksicht ausgebeutet. Um die hohe Anzahl der Toten zu bewältigen, ging Ende Juli 1944 in Ebensee ein eigenes Krematorium in Betrieb. Insgesamt starben hier über 7000 Häftlinge.

Hier ist auch noch das im Februar 1945 eingerichtete Außenlager Grein anzuführen. 120 Häftlinge sollten für die unterirdische Verlagerung von elektrischen Anlagen der Luftrüstung bombengeschützte Kellerräume ausbauen, wurden jedoch nach zwei Wochen aus bislang unbekannten Gründen wieder abgezogen.

Lager für die Aufnahme von evakuierten Häftlingen in der Endphase

Den dritten Außenlager-Typ, der für die Aufnahme von evakuierten Häftlingen in der Endphase eingerichtet wurde, repräsentiert das KZ Gunskirchen (Wels I) als Auffanglager für ungarische Juden.

Seit Herbst 1944 trafen immer mehr Häftlinge aus den evakuierten Konzentrationslagern in Mauthausen ein. Das Hauptlager war bereits völlig überfüllt, als Ende März 1945 ungarische Juden eintrafen, die beim Bau des Südostwalles an der Grenze zu Ungarn arbeiteten. In Mauthausen wurden sie in einem Zeltlager unmittelbar neben dem Hauptlager untergebracht. Bereits nach wenigen Tagen mussten die geschwächten Häftlinge den Fußmarsch nach Gunskirchen antreten. Die Todesmärsche führten über die Donaubrücke bei Mauthausen, Ennsdorf, Enns, Kristein, St. Florian, Fleckendorf, Ansfelden, Pucking, Samersdorf, Weißkirchen, Schleißheim, Thalheim und Wels nach Gunskirchen. Viele starben an Erschöpfung oder wurden als marschunfähig von den begleitenden Wachmannschaften erschossen. Insgesamt erreichten bis Anfang Mai an die 20.000 Häftlinge Gunskirchen.

Der Aufbau des Lagers in einem Wald auf dem Gemeindegebiet von Gunskirchen ab Dezember 1944 hatte vor allem den Zweck, kurzfristig und vorübergehend ein Auffanglager zu schaffen. Am 12. März 1945 war das Lager mit der Bezeichnung Wels I offiziell eingerichtet worden und bestand bis zur Befreiung durch amerikanische Truppen am 5. Mai. Im Lager selbst herrschten unvorstellbare Zustände. Täglich starben etwa 150 Menschen. Die Toten wurden zum Teil in einem Massengrab beerdigt oder blieben einfach auf den Lagerstraßen liegen. Die Amerikaner trafen auf etwa 15.000 Häftlinge, die noch am Leben waren. In den Massengräbern und im Lager befanden sich ihren Schätzungen nach etwa 3000 Leichen. Tausende wurden nach der Befreiung auf die Krankenhäuser und Lazarette der Umgebung aufgeteilt. Dennoch starben noch viele Befreite an den Folgen der Haft, allein im Krankenhaus Wels noch über 1000.

KZ Linz II und KZ Wels II

Nicht ganz in den Rahmen der drei Typen von Außenlagern passen das KZ Linz II und das KZ Wels II.

Linz II wurde im Februar 1944 im Märzenkeller in der Bockgasse im Rahmen von Luftschutzmaßnahmen eingerichtet. Die höchste Anzahl an dort Inhaftierten betrug 300. Die Wein- und Bierkellereien, die sich in den Linzer Stadtbergen Bauernberg, Froschberg und Schlossberg befanden, sollten vergrößert und zu einer einzigen großen Luftschutzstollenanlage umfunktioniert werden. Bereits nach wenigen Wochen wurde allerdings der zivile Luftschutzbau zugunsten der unterirdischen Verlagerung der Rüstungsindustrie eingeschränkt.

Wels II wurde erst Ende März 1945 eingerichtet und bestand nur knapp drei Wochen. Etwa 2000 Häftlinge arbeiteten bei Aufräumungsarbeiten am Bahnhof Wels, der durch alliierte Luftangriffe stark in Mitleidenschaft gezogen war. Mitte April wurden die Häftlinge nach Ebensee evakuiert.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]