Der Lagerkomplex Mauthausen – Gusen

Von allen österreichischen Bundesländern war Oberösterreich am engsten mit dem nationalsozialistischen KZ-System verbunden. Im Reichsgau Oberdonau entstand nicht nur mit dem KZ Mauthausen das einzige KZ-Hauptlager der Ostmark, es befanden sich hier auch die größten Lager auf österreichischem Gebiet. Das Lager Gusen, unweit von Mauthausen, war das zweite große Konzentrationslager in Österreich und stellte weniger ein Außenlager als vielmehr eine Art Doppellager von Mauthausen dar. Die neuere Forschung spricht daher vom Doppellagerkomplex Mauthausen-Gusen. Beide Lager fungierten bis Kriegsmitte vor allem als Tötungslager.

Der Kommandantur des KZ Mauthausen unterstanden im Laufe des Krieges insgesamt über 40 Außenlager auf österreichischem Gebiet, 15 davon in Oberdonau. Mit Mauthausen und Gusen sowie den Außenlagern Ebensee, Linz III und dem Auffanglager Gunskirchen befanden sich fünf der sechs größten Lager des Mauthausen-Komplexes in Oberdonau. Nur Melk war außerhalb der Gaugrenzen. Mehr als 10.000 Häftlinge befanden sich in Ebensee und Melk, wo es auch eigene Krematorien gab. Mit dem Lager Bad Ischl entstand auch ein Außenlager des KZ Dachau auf oberösterreichischem Gebiet.

Standortentscheidung für Mauthausen

Die Standortentscheidung für Mauthausen hing eng mit dem Bauprogramm für die Führerstadt Linz zusammen. Die überproportional hohe Anzahl an Außenlagern in Oberdonau geht vor allem auf den Arbeitskräftebedarf zurück, den dieser Reichsgau als Rüstungszentrum hatte. Die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen erlangte vor allem in der zweiten Kriegshälfte entscheidende Bedeutung für die deutsche Kriegswirtschaft. Die Gesamtzahl der im KZ-System Mauthausen inhaftierten Personen wird auf fast 200.000 geschätzt. Etwa 100.000 Menschen kamen darin ums Leben, 35.000 davon allein in Gusen.

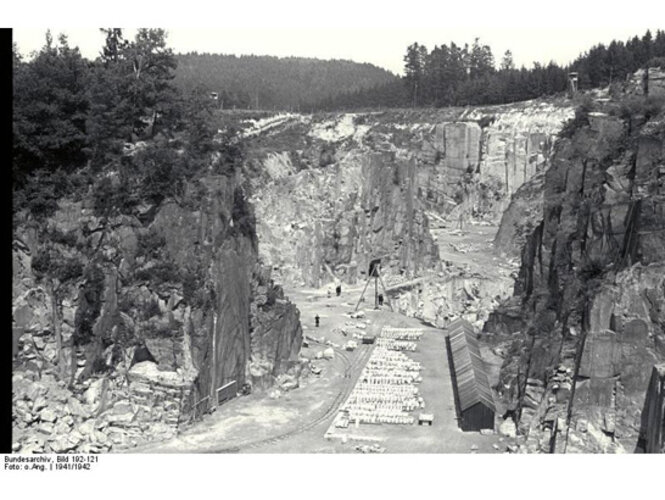

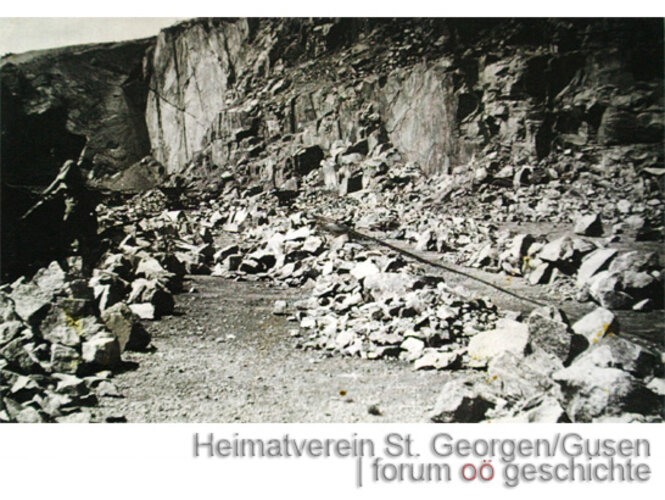

Für die Entstehung der Lager war das Bemühen der SS ausschlaggebend, ab 1937 in die Baustoffproduktion in Verbindung mit KZ-Zwangsarbeit einzusteigen, um sich als Partner für die umfangreichen städtebaulichen Pläne von Hitlers wichtigstem Architekten, Albert Speer, Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, anzubieten. Dazu gründete sie im April 1938 die Deutschen Erd- und Steinwerke GmbH (DESt), die sich um die Übernahme von Steinbrüchen bemühte.

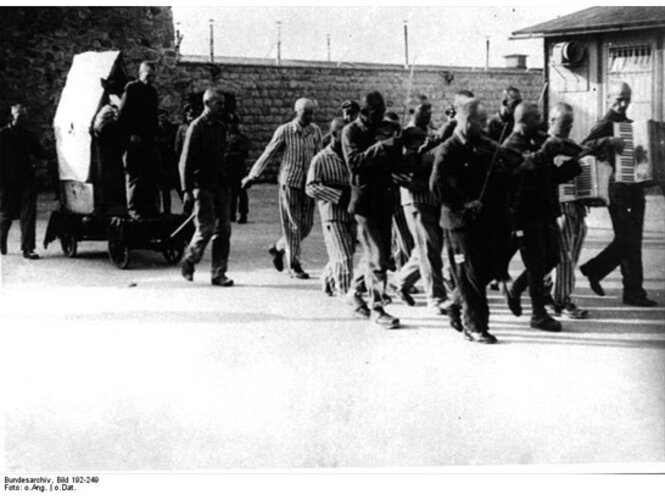

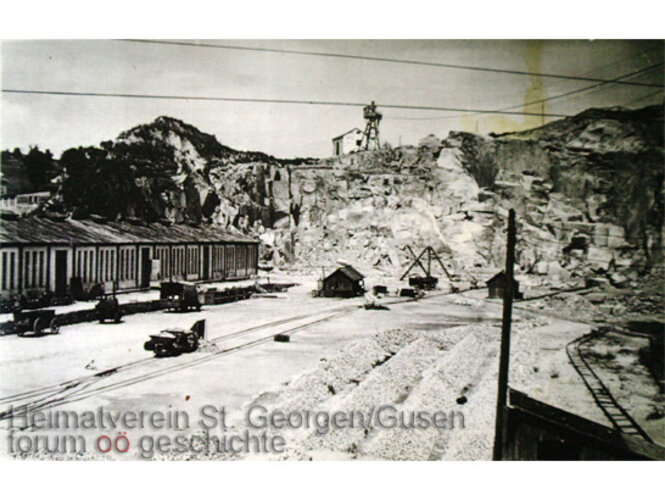

Der Beschluss, in der Nähe von Mauthausen ein Konzentrationslager zu errichten, fiel schon wenige Tage nach dem Anschluss. Günstig erschienen vor allem die vielen Granitsteinbrüche in der Region, von denen die DESt im Juni zwei pachtete. Am 8. August 1938 traf der erste Transport mit 300 Häftlingen aus dem KZ Dachau ein. Bis Jahresende folgten weitere aus Dachau und dem KZ Sachsenhausen, die in den ersten Monaten vor allem am Aufbau des Lagers arbeiteten. Bei Kriegsende waren einzelne Bauten des Lagers noch immer nicht fertig gestellt. Die exponierte Lage, die massiven Mauern und Türme verliehen dem Lager den architektonischen Ausdruck einer auf Sichtbarkeit und Repräsentation angelegten Burg.

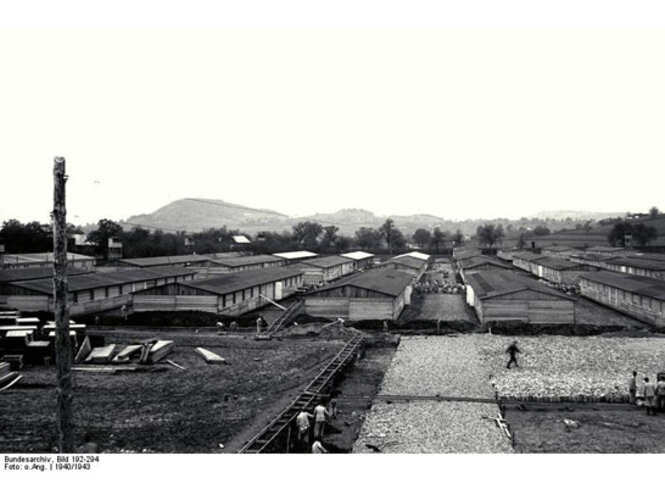

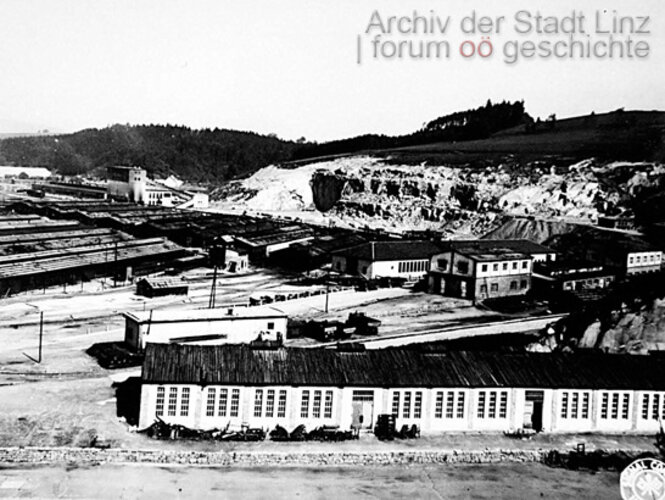

Das Lager Gusen

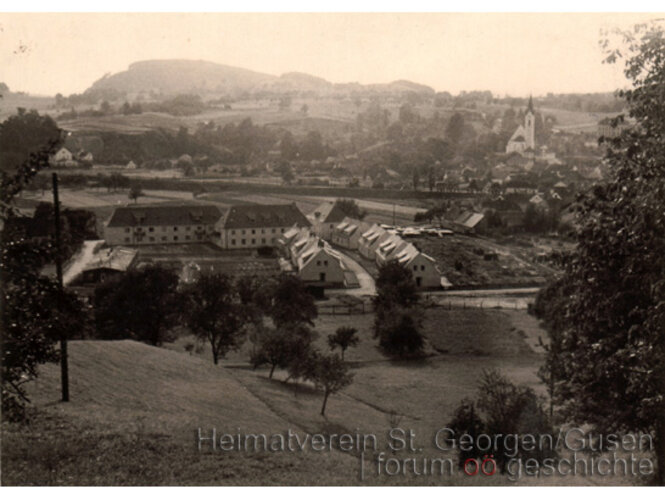

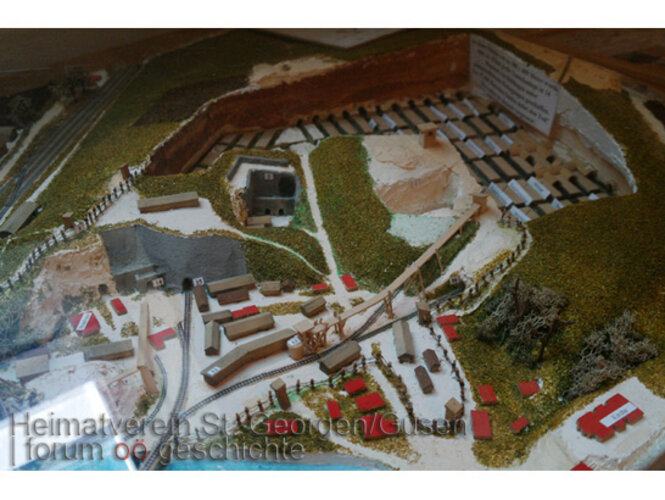

Die Einrichtung und der Ausbau des Lagers Gusen verliefen ähnlich. Am 25. Mai 1938 hatte die SS einen Steinbruch in Langenstein übernommen, wenig später wurde auch der Steinbruch Kastenhof gepachtet. Der Ausbau des Lagers begann im Dezember 1939 durch deutsche, österreichische und ab März 1940 durch polnische Häftlinge, weil der tägliche Transport großer Häftlingsgruppen von Mauthausen zu den Gusener Steinbrüchen zu aufwändig war. Ab April 1940 verblieben die ersten Häftlinge dauerhaft in Gusen, am 25. Mai 1940 wurde Gusen offiziell als neues Lager geführt. Das Lager Gusen, das zeitweilig sowohl von der räumlichen Ausdehnung als auch von der Häftlingszahl größer als Mauthausen war, verfügte bis 1944 teilweise über eine autonome Verwaltung und Häftlingsnummernregistratur. Ein ständiger Ausbau und schließlich die Lagererweiterung Gusen II waren wegen der kontinuierlich steigenden Zahl an Häftlingen und Wachpersonal nötig. Hinzu kamen die Errichtung von Fertigungshallen für Steyr-Daimler-Puch und Messerschmitt und der Ende 1943 begonnene Bau großer unterirdischer Anlagen für die Untertageverlagerung der Rüstungsfirmen.

Wachmannschaften in den Lagern

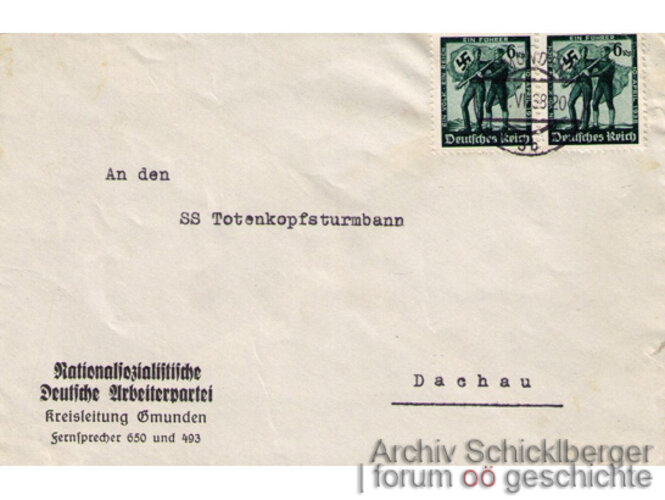

Die Zusammensetzung der Wachmannschaften änderte sich im Laufe der Jahre. Mit dem ersten Häftlingstransport aus Dachau am 8. August 1938 kamen etwa 80 Angehörige des Dachauer SS-Totenkopfverbandes nach Mauthausen. Die Zahl der SS-Angehörigen im gesamten Lagerkomplex Mauthausen inklusive Außenlager stieg bis zum Winter 1944/45 auf fast 6000 Personen. Die hohe Zahl der Wachmannschaften war auch durch die gegen Kriegsende stattfindenden Evakuierungen vieler Lager im Osten in das von den Fronten noch weit entfernte KZ Mauthausen bedingt. Während im Kommandanturstab der Anteil der Deutschen und Österreicher von 1938 bis Kriegsende hoch blieb, ging der Anteil der deutschen und österreichischen Angehörigen der Wachmannschaften ab 1942 deutlich zurück. Zunehmend rekrutierte die SS nun Volksdeutsche aus Ost- und Südosteuropa als Wachpersonal. Ab Frühjahr 1944 wurden auch zur SS überstellte Wehrmachtssoldaten vor allem zur Bewachung der Außenlager herangezogen, am Ende des Krieges auch Schutzpolizisten, Feuerwehrleute und Angehörige des Volkssturms.

So hoch die Personalfluktuation im Bereich der Wachmannschaften war, so sehr war die Besetzung der Lagerführung in Mauthausen von Kontinuität geprägt. Vor allem die lange Funktionszeit des Kommandanten Franz Ziereis, der auf Albert Sauer folgte, von April 1939 bis Mai 1945 sticht hervor. Anfang Mai 1945 verließ Ziereis Mauthausen, wurde wenig später aber von amerikanischen Soldaten festgenommen und verwundet und starb im amerikanischen Lazarett in Gusen. Die Verantwortung für das Geschehen in Mauthausen hatte er bei den Vernehmungen auf die Berliner Vorgesetzten geschoben. Lagerführer für Gusen – formal Ziereis unterstellt, doch mit außerordentlicher Machtfülle ausgestattet – war von Juli 1940 bis Ende 1942 Karl Chmielewski. Ihm folgte bis Kriegsende Fritz Seidler.

Einteilung in Häftlingsgruppen

Entsprechend den politischen und militärischen Entwicklungen gestaltete sich die Zusammensetzung der eintreffenden Häftlingsgruppen.

Ende des Jahres 1938 waren etwa 1000 Häftlinge in Mauthausen untergebracht, vor allem kriminelle und asoziale Österreicher und Deutsche. Im Laufe des Jahres 1939 kamen Zigeuner, Zeugen Jehovas und erstmals auch politische Häftlinge aus dem Sudentenland und der Tschechoslowakei hinzu, ab 1940 auch Polen und republikanische Spanier, ab 1941 holländische Juden, Jugoslawen und sowjetische Kriegsgefangene, ab 1942 Franzosen und Belgier, ab 1943 Inhaftierte aus Griechenland und Luxemburg sowie politische Häftlinge aus der Sowjetunion. Durch die Transporte aus den besetzten Ländern Europas war Mauthausen zu einem Lager mit internationaler Zusammensetzung geworden.

Entscheidend für die Situation der Häftlinge war neben der nationalen Herkunft auch die von der SS zugewiesene Häftlingskategorie. Im Rahmen des Dachauer Modells der Selbstverwaltung, also der von der SS gesteuerten Funktionsübertragung der meisten Überwachungs- und Verwaltungsarbeiten innerhalb des Lagers an Häftlinge, dominierten zunächst die deutschen Kriminellen die Lagerhierarchie. Erst ab 1944 konnten die politischen Häftlinge ihre Handlungsspielräume erweitern.

Der ständig steigende Bedarf an Zwangsarbeitskräften für die zu kriegswirtschaftlichen Zwecken eingerichteten Außenlager und die Rüstungsfertigungen in Gusen führte zu einem enormen Anstieg der Einlieferungen in den Jahren 1944 und 1945. An die 100.000 Häftlinge wurden in diesem Zeitraum nach Mauthausen, Gusen und in die Außenlager eingewiesen. Fast die Hälfte davon kam ab Herbst 1944 aus anderen Konzentrationslagern, die wegen des Vormarsches der alliierten Truppen evakuiert worden waren. Immer häufiger waren dabei auch Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Im März 1945 betrug ihr Anteil fast 20 %.

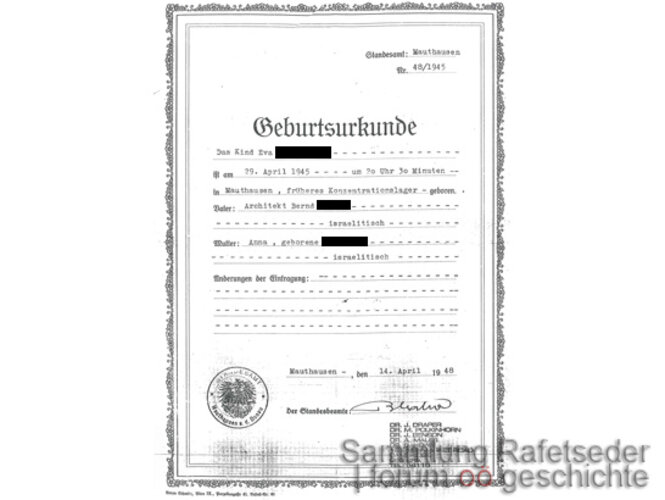

Im September 1944 kam es zur Bildung eines eigenen Frauenkonzentrationslagers Mauthausen, indem innerhalb des Lagers bestimmte Baracken für Frauen reserviert wurden.

Im September 1944 kam es zur Bildung eines eigenen Frauenkonzentrationslagers Mauthausen, indem innerhalb des Lagers bestimmte Baracken für Frauen reserviert wurden.

Schon seit Sommer 1942 waren immer wieder auch Frauen ins Hauptlager eingeliefert worden. Bekannt ist etwa, dass zehn weibliche Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück als Zwangsprostituierte im Häftlingsbordell Bordelldienst leisten mussten, oder ein Transport mit 135 tschechischen Frauen, die wenige Tage nach ihrer Ankunft in der Gaskammer ermordet wurden. Bis zum September 1944 wurden weibliche Häftlinge nur dann nach Mauthausen eingewiesen, wenn sie hier exekutiert oder von hier aus in andere Konzentrationslager überstellt werden sollten. Mit der Einrichtung des Frauenkonzentrationslagers Mauthausen wurde für weibliche Häftlinge auch eine eigene Nummernserie eingeführt. Die weiblichen Häftlinge wurden auch in Außenlager geschickt, etwa in das Lager Lenzing der Zellwolle Lenzing AG.

Ab dem Herbst 1944 kamen tausende Frauen mit Evakuierungstransporten aus anderen Konzentrationslagern in Mauthausen an. Aus dem KZ Groß Rosen kamen im Winter 1945 ungefähr 3000 Frauen nach Mauthausen, die dann in das KZ Bergen Belsen weitertransportiert wurden. Am 7. März 1945 kam aus dem KZ Ravensbrück ein Transport mit ungefähr 2000 Frauen an. Ende April 1945 wurden ungefähr 2200 Frauen aus dem KZ Flossenbürg nach Mauthausen evakuiert, wobei über 2000 Frauen auf dem Transport umgekommen sein sollen, denn in Mauthausen trafen nur ungefähr 120 bis 200 von ihnen ein.

Insgesamt wurden zwischen 1942 und dem 3. Mai 1945 mindestens 4000 Frauen nach Mauthausen deportiert.

Vernichtung durch Arbeit

Von 1938 bis Ende 1942 diente der Lagerkomplex Mauthausen-Gusen wie kein anderes Konzentrationslager auf Reichsgebiet der physischen Vernichtung von politischen und ideologischen Gegnern und von als kriminell und asozial angesehenen Personengruppen – ob bei der Arbeit im Steinbruch zu Tode schikaniert, erschlagen, erschossen, mit Injektionen oder durch Badeaktionen im Winter ermordet oder durch die Folgen von Unterernährung und Erschöpfung zu Tode gebracht. Mauthausen und Gusen waren Lager der Kategorie III. Dies war die höchste Kategorie und stand für Vernichtung durch Arbeit. Die Sterblichkeit war so hoch, dass der Lagerstand trotz ständiger Neuzugänge manchmal über Monate konstant blieb. Die vollständige Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge durch systematischen Terror bei gleichzeitiger materieller Unterversorgung führte zur höchsten Todesrate, die ein Konzentrationslager innerhalb des Deutschen Reiches bis Ende 1942 aufzuweisen hatte, und betrug im Jahr 1942 50 %.

Massenvernichtungsaktionen

Nicht nur durch Arbeit und Unterversorgung wurden die Häftlinge systematisch ermordet. Parallel zur Radikalisierung des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion und zur beginnenden Massenvernichtung der Juden wurden die Mordaktionen quantitativ und qualitativ verschärft. Einbezogen in die planmäßigen Massentötungen wurde auch die Tötungsanstalt Hartheim, in der zwischen August 1941 und Ende 1942 und erneut ab Frühjahr 1944 etwa 5000 kranke und schwache KZ-Häftlinge, Juden und andere politisch missliebige Häftlinge aus Mauthausen und Gusen systematisch umgebracht wurden. (Aktion 14 f 13, benannt nach dem Aktenzeichen, das im Behördenschriftverkehr für solche Betreffe vorgesehen war). Zusätzlich kam es ab Herbst 1941 zur Ermordung von mindestens 900 kranken Häftlingen durch den Einsatz eines Gaswagens, der bis 1943 zwischen Mauthausen und Gusen verkehrte. Ein weiterer Schritt zur Technisierung des Tötens im KZ Mauthausen war die Einrichtung einer so genannten Genickschussanlage und einer Gaskammer ab Herbst 1941. Darin wurden ganze Gruppen, die zur Vernichtung bestimmt waren, ermordet.

Neben medizinischen Experimenten führten auch ansteckende Krankheiten zu einer Erhöhung der Todesrate. Beispielsweise kursierte in Mauthausen und Gusen eine Fleckfieberepidemie, die fast zeitgleich mit dem erstmaligen Eintreffen sowjetischer Kriegsgefangener im Oktober 1941 ausbrach.

Von den Vernichtungsmaßnahmen betroffen waren vor allem einige von der SS-Führung genau definierte Gruppen: Juden, Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Zigeuner und republikanische Spanier. Von Berlin aus wurden explizit hunderte Exekutionen durch Erschießen angeordnet, die ein Exekutionskommando der SS ausführte. Krematoriumsöfen erhielten das KZ Mauthausen im Frühjahr 1940 (bis dahin wurden die Leichen in das städtische Krematorium nach Steyr gebracht), Gusen Ende Jänner 1941, die größten Außenlager Ebensee und Melk in der zweiten Jahreshälfte 1944. Die zu geringen Verbrennungskapazitäten in Mauthausen führten dazu, dass die SS in Marbach ein großes Massengrab anlegen ließ.

Ausbeutung der Arbeitskraft durch Zwangsarbeit

Ab Ende 1942 war es zu einem Funktionswandel der Konzentrationslager gekommen. Nach den Massenmorden der Jahre 1940 bis 1942 ging die Todesrate ab 1943 zurück und es kam zu einer spürbaren Lockerung des Lagerregimes. Eine effizientere Ausbeutung der Arbeitskraft im Rahmen der Zwangsarbeit für die Kriegswirtschaft und Rüstungsproduktion war nun das Hauptinteresse. Das Stammlager Mauthausen wurde immer mehr Verwaltungslager mit angeschlossenem Sterbelager und bekam die Rolle eines Durchgangslagers und einer Steuerungszentrale für die ab 1943 rasch wachsende Zahl der Außenlager, in denen sich ab 1944 die Mehrheit der Häftlinge befand. Die Vernichtungsarbeitsplätze in den Mauthausener und Gusener Steinbrüchen verloren an Bedeutung. Abgearbeitete und kranke Häftlinge wurden von den Außenlagern ins Stammlager zurücktransportiert.

1945 bekam das Stammlager zusätzlich die Funktion eines Auffanglagers. Häftlinge aus Evakuierungen anderer Konzentrationslager wurden eingewiesen. Auch Transporte ungarischer Juden wurden aufgenommen, die beim Bau des Südostwalls (Stellungen, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges an der Ostgrenze der damaligen Donau- und Alpenreichsgaue gegen die heranziehenden Sowjettruppen errichtet wurden) Zwangsarbeit verrichten mussten. Dadurch kam es zu einer völligen Überfüllung des Lagers.

KZ-Zwangsarbeiter in österreichischen Unternehmen

Das erste Unternehmen, das in Österreich von der SS KZ-Häftlinge zugewiesen bekam und einsetzte, war die Steyr-Daimler-Puch AG. Dazu wurde im März 1942 ein eigenes Außenlager eingerichtet und ins KZ Gusen eine Geschützteilefertigung verlagert. Auch die Reichswerke Hermann Göring bekamen KZ-Häftlinge als Arbeitskräfte zugewiesen, wofür die Außenlager Linz I und Linz III eingerichtet wurden. Auch die in die luftsichere Ostmark verlagerten Betriebe der Flugzeug- und Raketenindustrie setzten Häftlinge ein, so etwa der Regensburger Flugzeughersteller Messerschmitt, der nach einem alliierten Luftangriff im August 1943 Teile der Produktion nach Gusen verlegte. 1944 bekam auch die Zellwolle AG in Lenzing weibliche KZ-Häftlinge aus Mauthausen zugewiesen.

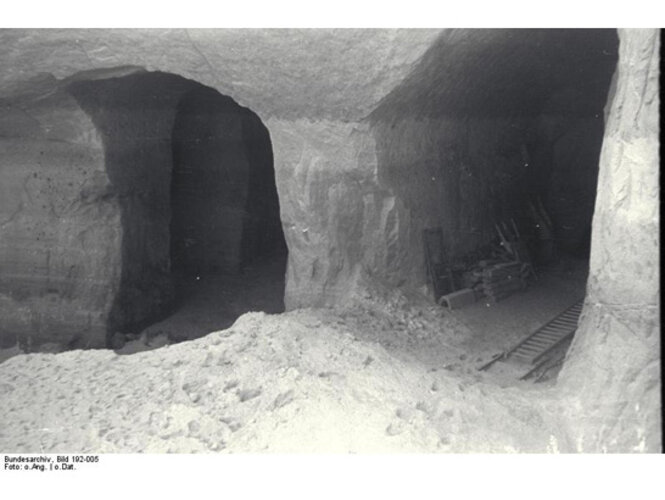

Ab 1944 mussten KZ-Häftlinge große unterirdische Anlagen bauen, in denen die Schlüsselindustrien der Kriegswirtschaft vor Luftangriffen geschützt untergebracht werden sollten. Der Stollenbau kristallisierte sich ab Herbst 1943 als neuer Schwerpunkt der Häftlingsarbeit heraus, in dem im Herbst 1944 beinahe die Hälfte aller Mauthausen-Häftlinge eingesetzt war. Der Bau von Stollenanlagen und die Untertageverlagerung der Jagdflugzeug-Produktion von Messerschmitt und der Herstellung von Maschinenpistolen von Steyr-Daimler-Puch unter dem Tarnnamen Bergkristall führte zum Aufbau des Erweiterungslagers Gusen II. Große Untertage-Bauvorhaben gab es auch in Melk für Steyr-Daimler-Puch. In Ebensee wurden Raketenforschung und -produktion (V-Waffen) unterirdisch verlegt, in Redl-Zipf errrichtete man eine dazugehörige Sauerstoffproduktions- und Testanlage.

Solidarität und Widerstand der Häftlinge

Solidarität und Hilfe für Mithäftlinge oder gar unmittelbarer Widerstand waren in Mauthausen und Gusen nur sehr eingeschränkt möglich. Am ehesten war beides im Rahmen der Häftlingsselbstverwaltung möglich und wurde vorrangig durch politische Häftlinge ausgeführt. Sie mussten dabei vorsichtig die kriminellen Häftlinge in den Lagerfunktionen umgehen, da diese oftmals der verlängerte Arm der SS waren. Es gibt Zeugnisse persönlicher, politischer und vor allem nationaler Solidarität. Solidarität und Widerstand in einem übernationalen Sinne gingen von den republikanischen Spaniern und den Kommunisten aus: die Verbreitung von Informationen über den Kriegsverlauf, um den Lebenswillen der Häftlinge aufrechtzuerhalten, Lebensmittel- und Kleidersammlungen, die Rettung einzelner gefährdeter Häftlinge durch Nummerntausch und die Überstellung in Außenlager gehörten dazu.

Eine Form des individuellen Widerstandes konnten auch Fluchtversuche sein. In Mauthausen und Gusen gab es davon 30, die wenigsten allerdings erfolgreich. Als größte Widerstandsaktion ist wohl der Ausbruch von 500 sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem isolierten Block 20 am 2. Februar 1945 zu betrachten, meist Offiziere, die besonders brutalen Haftbedingungen ausgesetzt waren,. Von ihnen überlebten weniger als 20 die Flucht. An der dreiwöchigen Großfahndung nach den Geflüchteten, von der SS zynisch Mühlviertler Hasenjagd genannt, nahmen der SS-Kommandanturstab, Gendarmerie, Einheiten der Wehrmacht und der SA, die örtliche Hitler-Jugend und der Volkssturm teil. In den ersten Tagen wurden im Raum Mauthausen über 100 Häftlinge aufgegriffen und meist an Ort und Stelle getötet. Einzelne Bauernfamilien (etwa die Familie Langthaler in Schwertberg) und zivile ausländische Zwangsarbeiter in der Umgebung versteckten geflüchtete Häftlinge oder versorgten sie mit Nahrungsmitteln. Dadurch konnten sich mindestens elf Häftlinge retten. Sechs oder sieben weitere wurden nicht gefasst und überlebten vermutlich auch.

Auch die erfolgreiche Befehlsverweigerung von 500 Frauen, die sich im März 1945 gegen ein Ausrücken ins bombardierte Außenlager Amstetten weigerten, blieb einmalig in der Geschichte des KZ Mauthausen.

Ermordungen bis in die letzte Kriegstage

Die relative Ferne des Reichsgaues Oberdonau von allen Frontlinien bis in die letzten Kriegswochen hinein machte die hier gelegenen Konzentrationslager zum Hauptziel der Evakuierungstransporte ab 1944. Ziel der SS war es, den vorrückenden Alliierten keine Häftlinge zu überlassen. Ab Herbst 1944 verschlechterte sich die Versorgung der Häftlinge infolge der völligen Überfüllung der Lager gravierend. Zu völlig chaotischen organisatorischen und hygienischen Rahmenbedingungen kam es ab Jahresbeginn 1945 und endgültig im März mit der Ankunft ungarischer Juden, die von den Lagern des Südostwallbaues nahe der ungarischen Grenze nach Mauthausen getrieben wurden. Diese Fußmärsche forderten mindestens 8000 Tote.

Eine Evakuierung des Lagers Mauthausen selbst kam nicht mehr in Frage, da sich die Alliierten von allen Seiten näherten. Trotz oder gerade wegen dieser ausweglosen Situation gab es gezielte Tötungen bis zum Schluss. Noch am 20. April 1945 beispielsweise gab es eine letzte große Mordaktion an alten und geschwächten Häftlingen. Insbesondere politisch besonders Unerwünschte und Geheimnisträger wurden noch in den letzten Tagen gezielt getötet. Davon betroffen waren etwa die 33 Mitglieder der sozialdemokratisch-kommunistisch-antifaschistischen Welser Gruppe, die auf Anordnung Eigrubers am 28. April hingerichtet wurden, „damit die Alliierten in den Alpengauen keine aufbauwilligen Kräfte vorfinden.“

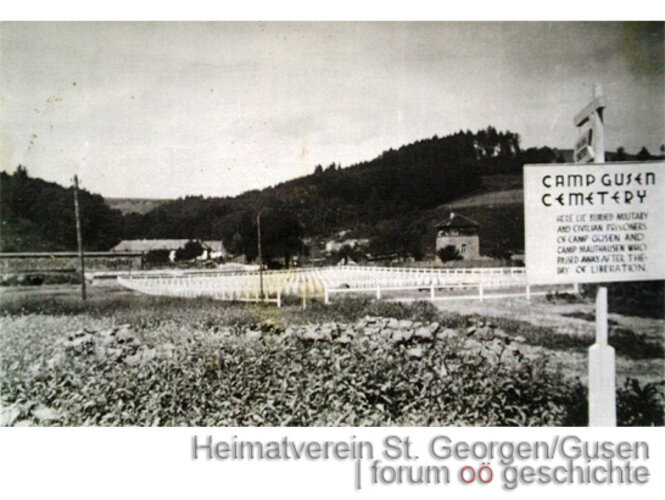

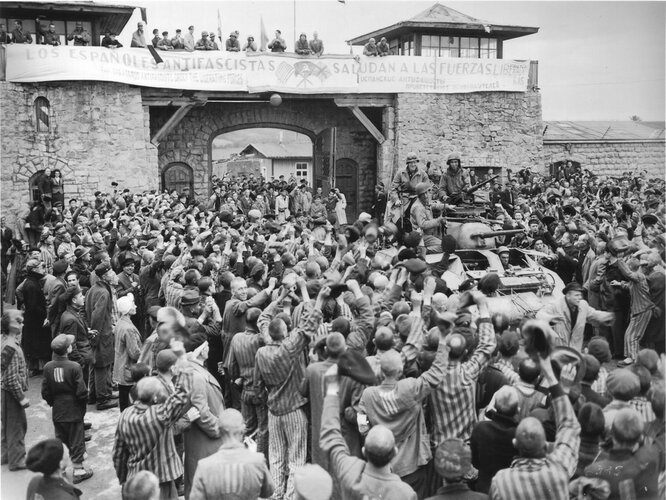

In den letzten April- und ersten Maitagen ließ die SS die technischen Einrichtungen der Gaskammer demontieren und belastendes Material verbrennen, um am 2. und 3. Mai das Lager zu verlassen und die Bewachung der Wiener Feuerschutzpolizei zu übergeben. Die Macht im Lager ging in diesen Tagen auf ein internationales Häftlingskomitee über. Am 5. Mai erreichten und befreiten amerikanische Einheiten das Lager. Mehr als 20.000 Erkrankte mussten in den öffentlichen Krankenhäusern der Umgebung oder in Feldlazaretten behandelt werden. Trotzdem starben tausende in den Monaten nach der Befreiung an den Folgen der Haft.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]