Im Bereich der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik ist die ideologische und personelle Kontinuität sowohl zu der Zeit vor als auch zu der Zeit nach dem Nationalsozialismus sehr hoch. Die Vorstellungen von der Züchtung eines leistungsfähigeren und erbgesünderen Volkes durch gezielte wissenschaftliche Planung und Steuerung menschlicher Fortpflanzung gehen weit ins 19. Jahrhundert zurück. Die Bahn für die radikale Umsetzung der erbbiologischen Selektion machte aber erst das Aufeinandertreffen dieser populären Vorstellungen mit dem Nationalsozialismus frei. Am schrecklichsten manifestierte sich diese Ausprägungen der NS-Gesundheitspolitik in Oberösterreich in der Tötungsanstalt Hartheim. Aber auch die scheinbar ganz alltägliche staatliche Sanitätsverwaltung und die Gesundheitsämter als deren zentrale Einrichtung waren davon geprägt.

Die Rolle der Gesundheitsämter

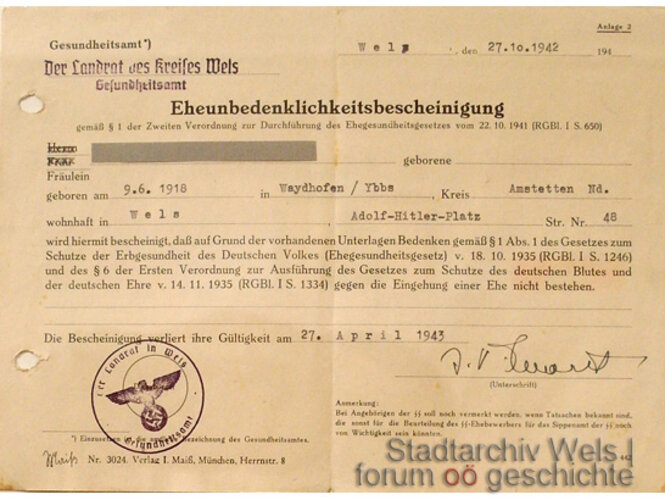

Die Gesundheitsämter setzten auf der untersten staatlichen Verwaltungsebene (den Bezirken, damals Landkreisen) die gesundheitspolitischen Vorgaben und Forderungen des NS-Staates um. Das staatliche Gesundheitswesen bewertete menschliches Leben nach seinem erbbiologischen und ökonomischen Wert oder Unwert für die Volksgemeinschaft. Die Gesundheitsämter entschieden, wer finanzielle Beihilfen erhielt, wer heiraten durfte oder wer sterilisiert werden sollte. Es ging also noch nicht um das nackte Leben, aber bereits um körperliche und seelische Unversehrtheit, um persönliches Glück und auch um Geld, das den Betroffenen Lebensmöglichkeiten eröffnen oder verschließen konnte.

Mit dem Anschluss im März 1938 wurde auch in Österreich die Erb- und Rassenpflege eingeführt. Die deutschen Stellen waren überrascht, wie reibungslos dies vonstatten ging, hatten sie doch in mit mehr Kritik und Widerstand aus katholischen Kreisen gerechnet.

Erste personelle Umbesetzungen in den gesundheitspolitisch relevanten Stellen der oberösterreichischen Zentralverwaltung erfolgten im Zuge der Verwaltungsreform 1939/40, die auf Grundlage des Ostmarkgesetzes von 1939 durchgeführt wurde. Die Posten wurden mit loyalen Beamten besetzt. Dabei wurden in vielen Fällen Personalunionen zwischen staatlicher Verwaltung und entsprechender Parteidienststelle gebildet.

Die wesentliche organisatorische Neuerung war die flächendeckende Errichtung von staatlichen Gesundheitsämtern, die auch weitreichende erbbiologische Selektionsaufgaben hatten. Die erbbiologische Selektion wurde an die ganz normale routinemäßige Fürsorge- und Aufsichtstätigkeit der Gesundheitsämter gekoppelt, sodass alle Daten, Erfahrungen und Informationen aus der unverdächtigen Sanitätstätigkeit für die eugenische und rassische Selektion genutzt werden konnten. Mit den Gesundheitsämtern erhielt der eugenische Rassismus jenen staatlichen Erfassungs- und Selektionsapparat, der ihm bislang gefehlt hatte. Nicht die Partei, sondern die nationalsozialistisch „umgebogene“ staatliche Bürokratie setzte die Erb- und Rassenpflege durch, und das mit einem bis dahin ungekannten Einsatz von Organisation, Personal und Mitteln.

Beim Aufbau der Gesundheitsämter war das staatliche Gesundheitsamt mit dem staatlichen Amtsarzt die Regel. Bereits bestehende Gesundheitseinrichtungen in großen Städten wurden unter gewissen Bedingungen als kommunale Gesundheitsämter anerkannt, mit der Leitung allerdings ein staatlicher Amtsarzt betraut. Im Reichsgau Oberdonau wurden 16 Gesundheitsämter errichtet: 15 staatliche und ein kommunales in Linz.

Was waren nun die konkreten Aufgaben der Gesundheitsämter?

Die Amtsärzte und ihre Gesundheitsfürsorgerinnen organisierten den staatlich-medizinischen Zugriff auf den einzelnen Menschen und die Familie, dies insbesondere auf dem Land und dort wiederum bei den Frauen, die sonst kaum zu erfassen gewesen wären, da sie von sich aus nicht auf die Idee kamen, sich in Fragen der Ehe, Sexualität, Schwangerschaft, Geburt und Säuglingspflege überhaupt an Ärzte zu wenden. Auch Gemeindeärzte, Hebammen, Bürgermeister, Arbeitgeber, Schuldirektoren, Ortsgruppenleiter, Musterungsärzte, ja zuweilen sogar Priester und viele andere wurden – bewusst oder unbewusst – zu Informanten der Gesundheitsämter.

1) die positive eugenische Auslese mit Maßnahmen zur Förderung erbgesunder Familien mit zahlreicher, für die Volksgemeinschaft erwünschter Nachkommenschaft

2) die negative eugenische Auslese mit Maßnahmen zur Ausmerzung von erbkrankem und minderwertigem Erbgut von der Fortpflanzung

3) die maßgebliche Mitwirkung an der Erbgesundheitsgerichtsbarkeit

4) die totale erbbiologische Bestandsaufnahme der Bevölkerung durch eine Erbkartei und ein Sippenregister, die jedes Gesundheitsamt verpflichtet war zu führen

Förderungen im Rahmen der positiven Eugenik wurden nach rassischen Gesichtspunkten vergeben. Voraussetzung zu Erlangung dieser Förderungen war die Untersuchung durch die Gesundheitsämter. Kinder- und Ausbildungsbeihilfen etwa wurden nur an kinderreiche arische, erbgesunde und gemeinschaftswürdige Familien verteilt. Zur bevölkerungspolitischen Steuerung gehörte auch eine strikte Überwachung des Abtreibungsverbots. Alle vermuteten Schwangerschaftsunterbrechungen waren dem zuständigen Amtsarzt anzuzeigen. Im März 1943 wurde die Abtreibung gar unter Todesstrafe gestellt. Dagegen wurden etwa jungen, gesunden, erbtüchtigen Ehepaaren unverzinsliche Darlehen zur Gründung von Familie und Hausstand gewährt. Die Rückzahlungsverpflichtung verringerte sich mit jedem Kind um ein Viertel, weswegen der Volksmund auch vom „Abkindern“ sprach. Ursprünglich hatte die Förderung junger Familien durch das Ehestandsdarlehen auch eine arbeitsmarktpolitische Dimension: Zunächst wurde das Darlehen nämlich nur zur Verfügung gestellt, wenn die Frauen ihre Erwerbstätigkeit aufgaben, ihre Arbeitsplätze also für Männer räumten. Arbeitskräftemangel und Krieg kehrten diese Zielsetzung später in ihr Gegenteil um.

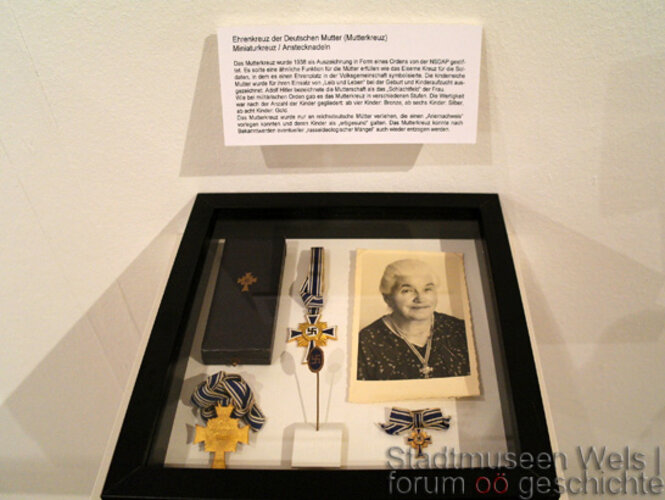

Verherrlichung der Mutterrolle

Mit der ideologischen Verherrlichung der Mutterrolle forderte die nationalsozialistische Propaganda die Mehrung der Volksgemeinschaft durch die Gebärfreudigkeit der erbgesunden deutschen Frau. Sie sollte für völkisch wertvollen Nachwuchs sorgen. Das Mutterkreuz wurde auf Antrag ab Kinder in Bronze, ab sechs in Silber und ab acht in Gold an deutsche Mütter verliehen, deren Kinder als arisch und erbgesund galten.

Diese fördernden Maßnahmen wurden teilweise zu Erkundungstätigkeiten im Dienste der negativen Auslese umfunktioniert. Sie wirkten als Überwachungsinstrumente, die im negativen Fall bis hin zur verordneten Sterilisation führen konnten. Bei den Erhebungen und Untersuchungen im Zuge der Mutterkreuz-Anträge waren auch die tot geborenen Kinder – und das waren damals nicht wenige – sowie die Todesursachen anzugeben. Auf diese Weise deckte etwa das Gesundheitsamt Grieskirchen bei über 400 Anträgen in knapp 20 Fällen Erbkrankheiten auf.

Zwangssterilisation, Eheverbote, Meldepflicht von behinderten Neugeborenen

Die wichtigsten Maßnahmen der negativen eugenischen Auslese waren die Zwangssterilisation, die Verhängung von Eheverboten und die Pflicht zur Meldung von behinderten Neugeborenen. während letztere auf direkten Weg zur Kindereuthanasie führen konnte, ging es bei Zwangssterilisation und Eheverbot vor allem darum, Erbkranke von der Fortpflanzung auszuschließen. Erbkrankheiten waren laut Gesetz „Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres (d. h. manisch-depressives) Irresein, erblicher Veitstanz, erbliche Blindheit und Taubheit, schwere körperliche Missbildungen, schwerer Alkoholismus“, später auch Tuberkulose. Als erbkrank galten von vornherein auch Kriminelle und Asoziale.

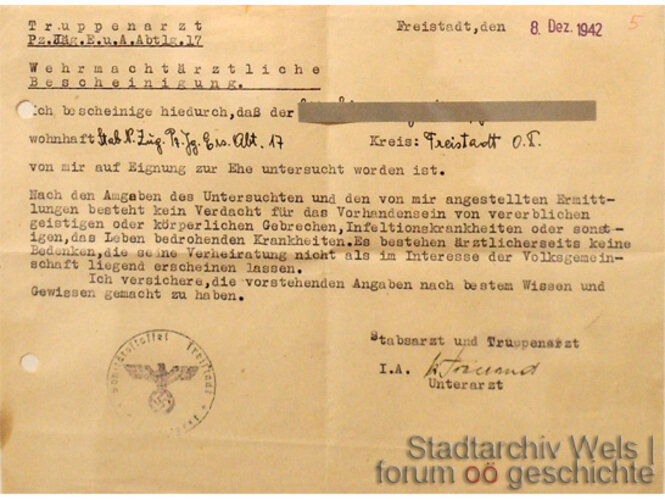

Die Stoßrichtung bei den Eheverboten war eine doppelte. Einerseits sollte unerwünschte Nachkommenschaft verhindert, andererseits der Verlust von wertvollem Erbgut vermieden werden, indem erbtüchtige Arier vor erbkranken oder fremdrassigen Partnern geschützt wurden. Für Dr. Hager, den Leiter des Gaugesundheitsamtes in Oberdonau, war in erster Linie das gesunde Volksempfinden Richtschnur für die Erteilung von Eheverboten. Er meinte etwa, wenn ein junger Soldat eine beträchtlich ältere Frau heiraten wolle, so sei schon allein aus diesem Willen eine geistige Störung abzulesen, die ein Eheverbot rechtfertige. Hager weiter: „Aus Zweckmäßigkeitsgründen dürfte es sich empfehlen, falls der männliche Partner im Felde ist, das Vorliegen der geistigen Störung bei der Frau anzunehmen.“

Eheuntauglichkeit führte unmittelbar in die Fänge der Sterilisationsbürokratie. Ein Eheverbot und der darauf folgende Sterilisationsantrag waren unmittelbar miteinander verbunden. Im anderen Fall hätte es laut Hager dazu kommen können, „dass die Erbkranken keine ehelichen, wohl aber uneheliche Kinder zeugen können.“

Die Zwangssterilisation war das zentrale Instrument des eugenischen Rassismus. Vermeintlich erbkranke Personen mussten dem Gesundheitsamt angezeigt werden. Dieses leitet die Untersuchungen und stellte beim zuständigen Erbgesundheitsgericht die Sterilisationsanträge. Die Unfruchtbarmachung wurde im AKH Linz, der Gaufrauenklinik oder einem anderen Bezirkskrankenhaus in Oberdonau vorgenommen (s. Kranke und Menschen mit Behinderung).

Die erb- und rassenpflegerischen Maßnahmen setzten in Österreich zu einem Zeitpunkt ein, an dem sie im Altreich schon wieder zurückgingen. Dort wurde die Sterilisationspolitik ab 1939 schrittweise eingeschränkt. Die dafür notwendigen Ressourcen wurden aufgrund des Kriegsausbruchs an anderer Stelle benötigt. Die mit Zwangsterilisationen beschäftigten Stellen erhielten die Aufforderung, nur mehr in jenen Fällen tätig zu werden, in denen „besonders große Fortpflanzungsgefahr“ bestand. Die „fortpflanzungsorientierte“ Verfolgung wurde zunehmend von der tatsächlichen physischen Vernichtung abgelöst. Der Verfolgungsschwerpunkt verschob sich von Kranken und Menschen mit Behinderung, die nunmehr in großer Zahl in Tötungsanstalten ermordet wurden, zu Asozialen. Besonders betroffen davon waren die sozialen Unterschichten. In der Ostmark nahmen die Zwangssterilisationen erst 1940 ihren Anfang und stellten von Beginn an vor allem Asoziale in den Mittelpunkt der Verfolgung. Die Gesundheitsverwaltung in Oberdonau steuerte im Jahre 1942 ihrem qualitativ und quantitativ effektivsten Jahr zu.

Eine Verfügung des Reichsministeriums für das Innere im September 1944 stellte die Beantragung von Unfruchtbarmachungen gänzlich ein.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]