Vor allem im oberösterreichischen Zentralraum herrschten in der Zwischenkriegszeit drückende Wohnungsnot und schlechte Wohnverhältnisse. Es überrascht daher wenig, dass die nationalsozialistische Wohnbaupolitik und -propaganda zu jenen Maßnahmen gehörte, die gleich nach dem Anschluss dem NS-Regime hohe Sympathiewerte einbrachten. Vor allem die sozialdemokratische Arbeiterschaft sollte damit gewonnen werden.

Der oftmals bis heute als positive Seite des Nationalsozialismus bewertete Wohnbau ordnet sich in die allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten ein. „Gemeinschaftsfremde“ wurden von den sozialpolitischen Begünstigungen ausgegrenzt, die der rassistische Sozialstaat nur den Angehörigen der Volksgemeinschaft zugestand. Politisches Wohlverhalten galt als Bedingung für die Zuteilung einer Wohnung. Zudem richtete sich der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnbau hauptsächlich nach dem Arbeitskräftebedarf der oberösterreichischen Industrie, die wiederum ganz auf die Kriegsvorbereitung ausgerichtet war. Eine wachsende Rüstungsindustrie mit hohem Arbeitskräftebedarf bedeutete also einen florierenden Wohnbau, und Oberösterreich war daher ein Zentrum des NS-Wohnbaus in Österreich. Im oberösterreichischen Zentralraum sollte mit der Hütte Linz der Reichswerke Hermann Göring, den Eisenwerken Oberdonau, den Stickstoffwerken und dem Ausbau der Steyr-Werke ein Rüstungsschwerpunkt etabliert werden. Hier wurden zwischen 1938 und 1945 auch die meisten Wohnungen errichtet: an die 4000 in Steyr, über 11.000 in Linz. Aber auch an anderen Orten Oberösterreichs wurde der Zusammenhang zwischen der Ausrichtung der Wirtschaft auf die Kriegsvorbereitung und den umfangreichen Wohnbautätigkeiten deutlich. So entstanden Werkswohnanlagen in unmittelbarer Umgebung des Aluminiumwerks Ranshofen, der Zellwollefabrik Lenzing oder im Hausruck-Kohlerevier um Ampflwang.

Wohnungsnot und Wohnbau in Linz

Der Wohnbau in der Patenstadt des Führers war durch Hitlers persönliches Interesse am Ausbau seiner Heimatstadt gewissermaßen ein Sonderfall. Linz sollte zur Donaugroßstadt ausgebaut werden und vor allem Wien an Bedeutung übertreffen, seine Einwohnerzahl von 112.000 auf 400.000 steigen. Großindustrie sollte sich in Linz ansiedeln und insbesondere die Hermann-Göring-Werke sollten das ökonomische Fundament für die städtebauliche Entwicklung bilden, damit die Stadt die Unterhaltungskosten der Neubauten langfristig selbst tragen könnte. Es ist also kein Zufall, dass die Führererlässe zur Neugestaltung von Linz sowie zur Errichtung einer Wohnungsbau-Stiftung am gleichen Tag, dem 25. März 1939, verabschiedet wurden. In Linz wurden nicht nur Werkswohnungen für die Industriearbeiter, sondern – im Rahmen des sozialen Wohnbaus – in großem Ausmaß auch Volkswohnungen errichtet.

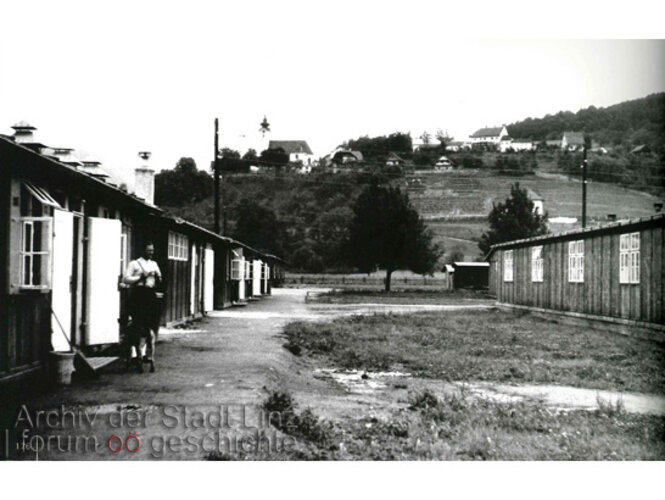

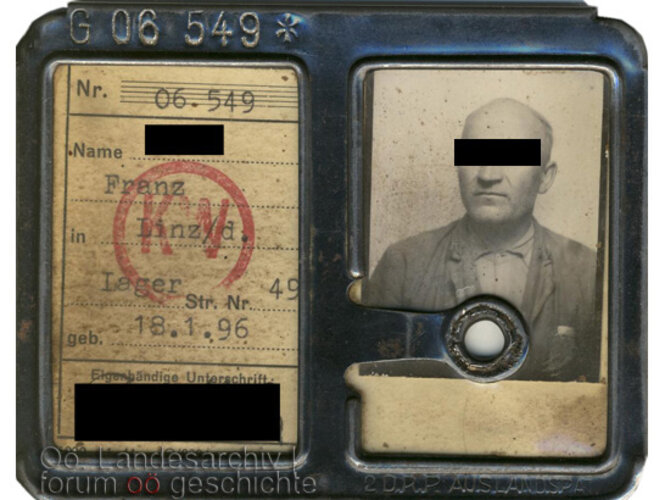

Neben fehlender Gesamtplanung waren Arbeitskräftemangel (durch das Abwerben von Facharbeitern ins Altreich) und der Kriegsausbruch die größten Probleme der Wohnbauprojekte. Ausländische Arbeiter aus Mähren und Italien, später Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge sollten diesen Engpass kompensieren. Die Fremdarbeiter wurden großteils in Barackenlagern untergebracht. Der soziale Wohnbau wurde also auf Kosten derjenigen Bevölkerungsteile realisiert, die von der NS-Sozialpolitik ausgegrenzt wurde. Aber auch deutsche Volksgenossen blieben von Zwangsmaßnahmen nicht gänzlich verschont. So mussten die Bewohner von St. Peter teilweise ab- bzw. in neu errichtete Reihenhäuser in Linz-Keferfeld umsiedeln, um den Göring-Werken Platz zu machen. Die Kompetenzen des sozialen Wohnbaus fielen spätestens ab 1940 in den Zuständigkeitsbereich der Deutschen Arbeitsfront. Obwohl die Linzer Wohnbauprojekte selbst während des Krieges oberste Priorität hatten, konnte die Wohnungsnot nicht behoben werden, im Gegenteil nahm sie durch den verstärkten Zuzug nach Linz sogar zu.

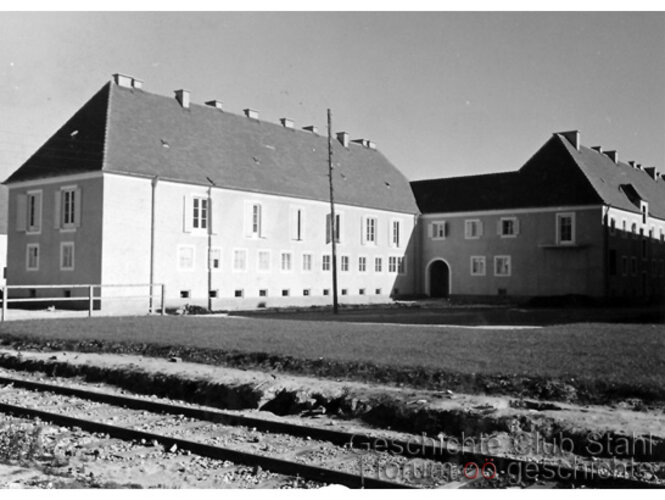

Ein Ziel der NS-Wohnungspolitik war die Annäherung der städtischen Bevölkerung an ländliche Lebensverhältnisse. Der Stil der neuen Wohnsiedlungen orientierte sich deshalb an den regional typischen Vierkanthöfe. Mit der nötigen Infrastruktur ausgestattet, sollten sie zu abgeschlossenen Einheiten werden. „Gesundes Wohnen für gesunde Volksgenossen“ war das Motto der NS-Wohnbaupolitik. Die Wohnbauten unterschieden sich in Komfort, Funktionalität und Atmosphäre wesentlich von jenen der Zwischen- und Nachkriegszeit und stellten deswegen ein wirksames Identifikationsangebot des Regimes dar. Sie fungierten geradezu als Symbol für die Identifikation weiter Teile der Bevölkerung mit dem NS-System.

Im NORDICO. Stadtmuseum Linz wurde vom 21. September 2012 bis 20. Jänner 2013 eine Ausstellung zum Thema '"HITLERBAUTEN" IN LINZ. Wohnsiedlungen zwischen Alltag und Geschichte. 1938 bis zur Gegenwart' gezeigt, zu der eine Dokumentation hier abrufbar ist.

Steyr

Während in Linz die Grundstoffindustrie angesiedelt wurde, sollten in Steyr die Rüstungsgüter endgefertigt werden. 1938 wurde die Steyr Daimler Puch AG in die Reichswerke Hermann Göring eingegliedert. Für eine perfekte Inszenierung nationalsozialistischer Industrie- und Sozialpolitik bot die Stadt geradezu ideale Voraussetzungen: Steyr wies eine starke NS-Bewegung seit den 1930er Jahren auf, bereits vor dem Anschluss lief ein Großteil der sozialdemokratisch organisierten Arbeiter zum Nationalsozialismus über und es existierten ambitionierte Pläne zum Ausbau der Rüstungsindustrie. Die große Wohnungsnot tat ein Übriges, dass Steyr zur Bühne der NS-Sozialpolitik werden konnte.

Wie für Linz die Aufwertung zur Führerstadt, so hatte auch für Steyr die Überwindung der provinziellen Identität durch das in Aussicht gestellte Image als zentrales „Industriekraftfeld“ hohe Attraktivität, selbst für Menschen, die dem Regime eher skeptisch gegenüber standen. Für die Errichtung einer Wohnsiedlung wurde ein Teil der niederösterreichischen Gemeinde Behamberg im Oktober 1938 dem Stadtkreis Steyr zugeschlagen, auf dem nun die nationalsozialistische Mustersiedlung Münichholz entstehen sollte. Der Stadtteil Münichholz sollte auf 20.000, die Stadt Steyr von 30.000 auf 70.000 Einwohner anwachsen. 1939 erfolgte die Grundsteinlegung des Wälzlagerwerkes Münichholz und das Modell der Münichholz-Großsiedlung wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Infolge des Kriegsausbruches wurde das Siedlungsprojekt nicht zur Gänze nach Plan realisiert. Genau wie in Linz wurden die Wohnungen nur teilweise der Steyrer Arbeiterschaft zur Verfügung gestellt, da leitende Angestellte aus dem Altreich Vorrang erhielten und auch Umsiedler aus Südtirol und dem Sudeten-land sowie Facharbeiter aus der ganzen Ostmark untergebracht wurden.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]