Arbeit im Wandel

Zum Thema der Ausstellung sollen einige Veränderungen, welche "die Arbeit" im Zeitraum von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts wesentlich prägten, kurz skizziert werden, um zusätzlich zu den visuellen Eindrücken auch eine inhaltliche Vertiefung in das Thema zu ermöglichen. Exemplarisch werden dabei einzelne Tätigkeitsbereiche, die in Josef Danningers Fotoarbeiten vorgestellt wurden, herausgegriffen.

Aussaat- und Erntearbeiten

Die bäuerliche Arbeit war sehr lange Zeit von hohem Personaleinsatz geprägt. Während um 1950 noch etwa ein Drittel aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt war, so sind es heute nur noch knapp vier Prozent.

Vor der allgemeinen Mechanisierung musste ein Großteil aller anfallenden Tätigkeiten durch Handarbeit geleistet werden, wodurch sich die hohe Zahl an Beschäftigten ergab. Um die Felder bestellen zu können, waren unzählige Arbeitsschritte erforderlich - von der Aussaat, über die Pflege und Bearbeitung des Bodens bis zur Ernte, dem Heimbringen und Lagern der Erträge. Es sollen im Folgenden die Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der Getreide- und Kartoffelernte anno dazumal skizziert werden:

Getreideernte

Die Aussaat des Getreides erfolgte von Hand, die Bearbeitung des Bodens, um diesen möglichst frei von Unkraut und Schädlingen zu halten sowie die Düngung, musste ebenfalls händisch erfolgen. War das Korn reif, begann erst die wirklich aufwändige Arbeit: Mit Sicheln und Sensen wurden die Halme abgemäht, zu Garben gebunden und diese zum Trocknen aufgestellt. Die getrockneten Garben mussten auf Wagen aufgeladen und zum Hof gebracht werden, wo sie "gedroschen" wurden. Darunter versteht man den Vorgang, wo mit dem Dreschflegel - einem langen Holzstiel auf dem ein beweglicher Prügel befestigt war - auf die Ähren geschlagen wurde, um die Körner aus den Ähren zu lösen. War dies geschafft, erfolgte die Reinigung des Getreides: die "Spreu" musste vom Korn getrennt werden, dieses getrocknet und abgefüllt oder bis zum Mahlen zwischengelagert werden. Das Dreschen war im bäuerlichen Arbeitsjahr ein arbeitsintensives Großereignis, das unzählige helfende Hände benötigte.

Heute erledigt all diese Arbeitsschritte in nahezu einem einzigen Vorgang der Mähdrescher allein. Auch der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden sollte nicht unerwähnt bleiben, der einerseits zu einer großen Arbeitsersparnis und zu besseren Erträgen führte, andererseits aber auch unbestreitbar negative Auswirkungen auf den Boden, die Tier- und Pflanzenwelt als auch auf die menschliche Gesundheit hat.

Kartoffelnanbau und –ernte

Dass es sich bei der Kartoffel um ein Importprodukt aus dem Inkareich handelt, das die Spanier von ihren Eroberungsfahrten im 16. Jahrhundert erstmals nach Europa mitbrachten, ist allgemein bekannt. Was viele nicht wissen, ist, dass die flächendeckende Verbreitung dieser nährstoffreichen Knolle sich in unseren Breiten erst ab ca. Mitte des 19. Jahrhunderts durchsetzte, da die europäischen Klimaverhältnisse sich von jenen der äquatornahen Kulturen unterschieden und somit auch die Erträge erst nach Züchtungen und entsprechenden Erfahrungen im Umgang mit Anbau und Ernte optimieren ließen. Grundsätzlich aber war die robuste Kartoffel für das raue Klima Mitteleuropas und auch für karge Böden durchaus gut geeignet. Die Kartoffel wurde in vielen Gegenden zum (Über-)Lebensmittel der armen, ländlichen Bevölkerung, die sich fast ausschließlich davon ernährte. Bei Missernten aufgrund von Krankheiten oder Dürreperioden kam es dadurch auch zu großen Hungersnöten und tausenden Todesopfern, wenn diese verlässliche Nahrungsquelle ausblieb.

Während die Ernte der Kartoffeln anfänglich nur mit einfachen Grabegeräten erfolgte und es dementsprechend mühsam und aufwändig war, die Knollenbündel auszuheben und von der Erde zu befreien, so brachte schon im 19. Jahrhundert der von Pferden oder Ochsen gezogene Kartoffelroder eine bedeutende Arbeitserleichterung mit sich: Eine Spindel, die langsam Reihe für Reihe durch die Erde gezogen wurde, schleuderte die Kartoffeln auf den Acker und befreite sie von Wurzeln und Ranken. Die Kartoffeln mussten nur mehr aufgehoben, nach Größen sortiert in geflochtene Drahtkörbe - so genannte "Zisteln" - gelegt und mit dem Wagen zur Einlagerung in den Keller transportiert werden. Dazu brauchte es natürlich viele Hände und so wurden vor allem auch die Kinder und Nachbarn als Erntehelfer hinzugezogen, die sich ein kleines Taschengeld dazuverdienen konnten.

Diese Erntemethode ist kein Vergleich mehr zur heutigen Kartoffelernte mit so genannten modernen „Kartoffelvollerntern“, die den gesamten Erntevorgang um ein vielfaches beschleunigen und die Anzahl der Helfer auf zwei oder drei Personen reduzieren: Durch den, von einem Traktor gezogenen „Vollernter“ werden gleichzeitig mehrere Reihen Kartoffeln ausgehoben, diese von Erde und Ranken befreit und auf ein Förderband geleitet, von dem nur vereinzelte Erdbrocken oder Müll, der vom Ackerboden aufgelesen wurde, händisch aussortiert werden muss. Das Abfüllen in Säcke bzw. das Befördern auf einen Wagen, oder je nach Modell in einen integrierten Bunker übernimmt wieder der Vollernter.

Bodenbearbeitung und -düngung

Kenntnisse um die Bearbeitung und Lockerung des Bodens durch Pflüge oder pflugähnliche Geräte reichen bereits in prähistorische Zeiten zurück, sie waren letztlich für die Sesshaftwerdung der Menschen ein wichtiger Faktor. Rasch wurden Tiere beigezogen - die Kraftanstrengung um ein Vielfaches minimiert. Durch das Pflügen des Bodens wurde dieser gelockert, von Unkraut und teilweise von Schädlingen befreit, wodurch eine Steigerung der Erträge erreicht werden konnte. Obwohl diese Geräte im Laufe von Jahrtausenden zunehmend verändert und technisch weiterentwickelt wurden, blieb deren Funktionsprinzip im Wesentlichen erhalten.

Eine tatsächliche Revolution im Hinblick auf die Effizienz von Bodenbearbeitungsgeräten wurde erst mit der Ablöse der Zugtiere im ausgehenden 19. Jahrhundert durch – noch relativ umständliche – dampfbetriebene und im 20. Jahrhundert schließlich durch motorisierte Zugmaschinen und Traktoren vollzogen. Die händische Bearbeitung des Bodens und der Einsatz mit Tieren war im Vergleich dazu eine sehr mühevolle und personalintensive Arbeit gewesen.

In Oberösterreich war bis weit in die 1960er Jahre das Bild der täglichen Arbeit in bäuerlichen Betrieben vor allem durch eines geprägt - die gemeinsame Arbeit vieler Personen - Bauer, Bäuerin, Knechte, Mägde und auch Kinder und Nachbarn, die sich durch ihre Hilfe bei den Bauern ein kleines Zubrot verdienten. Heute werden Höfe in der Regel nur von der Kernfamilie bewirtschaftet, mit Ausnahme von Regionen mit intensivem Obst- oder Gemüseanbau, wo saisonal zusätzliche Erntehelfer eingesetzt werden.

So war also ein Faktor zur Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft die motorisierte Bearbeitung der Felder, ein weiteres wichtiges Moment stellt die Düngung dar, die ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken kann: Fruchtwechselfolge, Gründüngung, Düngung durch Mist und Jauche und mineralische Dünger waren bereits seit der Antike im Einsatz. Diese Methoden werden heute noch verfolgt, wie die historischen als auch aktuellen Fotografien zeigen, der menschliche Arbeitsaufwand wurde aber auch hier beträchtlich minimiert.

Die Erfindung des Kunstdüngers durch Justus von Liebig im 19. Jahrhundert mit dem die dem Boden durch den Pflanzenbau entzogenen Stoffe wieder zugeführt wurden sowie später chemischer Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel oder gentechnisch verändertes Saatgut hatten schließlich revolutionäre Ertragssteigerungen zur Folge – auch mit allen negativen Auswirkungen und ethischen Fragen, die damit verbunden sind.

Kühlung für Brauereien und Gasthäuser

Die Kühlung und Frischhaltung von Lebensmitteln – insbesondere von Fleisch, Milch und Bier, stellte die Menschheit lange Zeit vor große Schwierigkeiten. Um diese Produkte frisch zu halten, wurden sie in Eiskellern eingelagert, wo den Betrieben eigene Abteile für ihre Produkte zur Verfügung standen. Vor allem Gastwirte, Fleischhauer und Brauereien waren davon abhängig, dass ihre Waren frisch blieben. Im Winter, wenn das Wasser auf den Seen gefroren war, wurden mit langen Sägen große Blöcke von der Eisdecke herausgeschnitten, auf Schlitten verladen und zu den Eiskellern transportiert. Dies war eine anstrengende, kalte, nasse und wohl auch nicht ungefährliche Angelegenheit. Bei richtiger Lagerung und Lüftung blieb das Eis monatelang bis in den Sommer hinein erhalten, ohne zu schmelzen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde nach und nach – vor allem im industriellen Bereich – diese Form der Kühlung durch den Einsatz von dampfbetriebenen Kältemaschinen abgelöst, wobei die Kühlung mit Eis noch bis in die 1950er Jahre noch Anwendung fand – allerdings nur im industriellen Bereich. Kleine, mit Eisblöcken gefüllte Eisschränke waren auch in privaten Haushalten vorhanden, doch erst mit der Elektrifizierung und der Erfindung des Kühlschrankes, der ab den 1930er Jahren auch in Europa langsam seinen Einzug hielt, wurde die Kühlung zu einer bequemen Sache. Die allgemeine Verbreitung sollte aber noch einige Zeit dauern. Noch lange handelte es sich beim Kühlschrank um ein Luxusgut, das sich nur wenige leisten konnten, weshalb noch in den 1950er Jahren in vielen Kommunen sogenannte Kühlhäuser eingeführt wurden, wo Familien Fächer mieten konnten, um dort ihre Lebensmittel - vor allem Fleisch - einzulagern. Der flächendeckende Einzug der Kühl- und Gefrierschränke in alle Haushalte, der wohl erst in den 1970er Jahren abgeschlossen war, hatte schließlich ein stark verändertes Konsumverhalten der Bevölkerung zur Folge.

Heute erfolgt die Kühlung in den Kühlräumen großer Betriebe durch leistungsstarke Kühlaggregate, die ein stufenloses Einstellen der gewünschten Temperatur ermöglichen.

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten

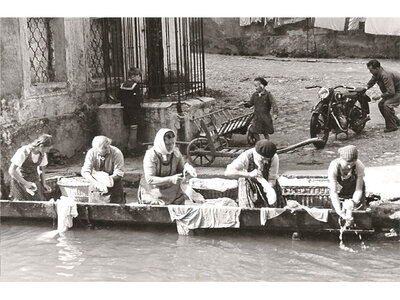

Wäschepflege

Waschen und Wäschepflege war und ist eine wichtige Arbeit im Haushalt, die – immer noch – hauptsächlich den Frauen obliegt. Durch die Einführung der Waschmaschine ist es jedoch zu erheblichen Erleichterungen gekommen. Der Aufwand, der durchaus als Schwerstarbeit bezeichnet werden kann, war enorm. Am „Waschtag“, der zumeist im Abstand von zwei bis vier Wochen stattfand und ein bis zwei Tage dauerte, taten sich die Frauen des Hauses oder des Dorfes zusammen, um gemeinsam die Wäsche zu waschen. Die Wäsche wurde zuerst kalt (in Aschenlauge) ausgelaugt, danach eingeseift und mit Bürste und Waschrumpel fest bearbeitet, geschrubbt oder geschlagen, um schließlich in einem großen Wasserkessel ausgekocht zu werden. Bei besonders schmutzigen Stellen oder Wäschestücken musste dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden. Der Wäschestampfer, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete, brachte eine wesentliche Erleichterung und wurde bis in die 1960er Jahre benutzt. Nun musste die Wäsche noch von der Lauge befreit werden. Das Ausschwemmen der Wäschestücke im kalten Wasser erfolgte an einem nahegelegenen Bach oder Fluss, wo so genannte Waschstege errichtet wurden. Besonders im Winter war dies eine schmerzhafte Angelegenheit. Die Hände wurden zwischendurch immer wieder in heißes Wasser getaucht, um sie zu wärmen. Zum Bleichen musste die weiße Wäsche im Sommer zusätzlich in die Sonne gelegt und laufend mit Wasser befeuchtet werden. Durch das Wasser, die Sonneneinstrahlung und den Sauerstoff, der aus den Gräsern in der Wiese freigesetzt wurde, entstanden geringe Mengen an Wasserstoffperoxid, das auf die Wäsche einwirkte und diese bleichte. Auf diese Weise konnten aus der weißen Wäsche Flecken von Obst, Wein oder Kaffee wieder entfernt werden. Später wurden Bleichmittel schon beim Waschvorgang zugesetzt und noch heute sind sie in den Waschmitteln enthalten. Obwohl das Prinzip der Waschmaschine schon im 19. Jahrhundert erfunden worden war, dauerte die Verbreitung der elektrisch betriebenen Waschmaschinen in Privathaushalten noch lange Zeit. Besonders in den Städten waren Waschküchen weit verbreitet, da weder der Platz noch das Geld für diese teuren Anschaffungen vorhanden waren.

Heute ist mit dem Wäschewaschen eigentlich kein Aufwand mehr verbunden, denn es besteht gerade aus dem Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine, dem Wählen des Programms und dem Betätigen des Einschaltknopfes. Die zuvor in mühevoller und zeitaufwändiger Handarbeit getätigten Arbeitsschritte – Waschen, Schrubben, Kochen, Schwemmen, Auswringen – werden nun innerhalb von 1-3 Stunden in einem einzigen Durchlauf vom „Waschvollautomat“ erledigt.

Bodenpflege

Zur Bodenpflege, die zumeist einmal pro Woche – zumeist am Samstag – durchgeführt wurde, soll nur kurz angemerkt werden, dass dafür häufig die aufgehobene Waschlauge vom Waschtag verwendet wurde. Nicht eingelassene Holzböden wurden mit Soda mit Reisbürsten händisch geschrubbt, zumeist kniend auf einem Holzbrett. Für eine mit dem Schrubben durch die Bürste vergleichbare Tiefenreinigung der Böden werden heute zumeist Dampfreiniger eingesetzt.

Kommunale Tätigkeiten

Lange Zeit kümmerte man sich um die systematische Reinigung der Straßen und öffentlichen Wege kaum. Hausrat wurde großteils direkt auf der Straße vor dem eigenen Haus entsorgt, erst später – vor allem auch im Zusammenhang mit drohenden Seuchen – wurden durch Vorschriften die Bürger verpflichtet, ihren Unrat auf die außerhalb der Stadtmauern befindlichen Mistplätze zu transportieren.

Straßenkehrer – zumeist in Anstellung der Kommunen – hatten die Aufgabe, die öffentlichen Straßen und Plätze von Unrat zu befreien und sauber zu halten. Betrachtet man das Bild des Freistädter Straßenkehrers "Poldi", so liegt die Vermutung nahe, dass es vor allem auch Pferdeäpfel waren, die von der Straße entfernt werden musste, die wohl in der Kiste auf der mitgeführten Schubkarre landeten.

Ein großes Problem im Winter war die Befreiung der Straßen und Wege vom Schnee, um sie befahrbar zu halten. Die benötigten Wege – vor allem am Land – mussten von den Bauern selbst geräumt werden. Ein Beispiel liefert das Bild aus Rainbach, mit einer Eigenkonstruktion eines Schneepfluges der von Ochsen geschoben – anstatt wie sonst üblich gezogen – wurde. Vorteil dieser Methode war, dass der Schnee nicht festgetrampelt wurde.

Bautätigkeiten

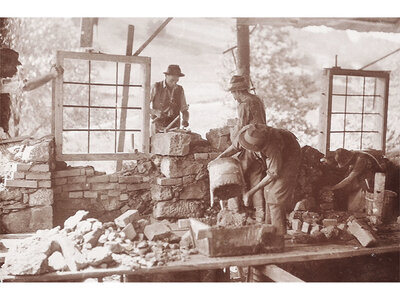

Bauarbeiter und Dachdecker

Bau- und Dachdeckerarbeiten sind immer noch von körperlicher Anstrengung gekennzeichnet und von der Tatsache dem Wetter zu (nahezu) jeder Jahreszeit ausgesetzt zu sein, geprägt. Durch entsprechende Sicherheitsvorschriften und –bestimmungen, als auch verbesserte Möglichkeiten der Sicherung sind diese Berufe aber wesentlich ungefährlicher geworden als noch beispielsweise in den 1950er Jahren und der Zeit davor. Zwar werden heute die schweren Lasten durch hydraulische Geräte z.B. auf das Dach gehoben oder auf die jeweilige Etage, an der gearbeitet wird, die unmittelbare Arbeit wie das Setzen der Ziegel erfolgt – sofern es sich nicht um Fertigteilhäuser handelt – nach wie vor händisch.

Waldarbeit und Holzverarbeitung

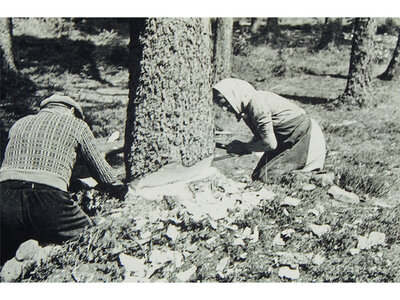

Mit entsprechendem Fachwissen um die Fälltechnik lassen sich Bäume auf eine gewünschte und berechenbare Weise zu fällen. Früher wurden Bäume mit Zugsäge, Axt und Keil zu Fall gebracht. Dazu war die Zusammenarbeit von zwei Personen erforderlich. Die Waldarbeit war seit jeher eine typische Winterarbeit, einerseits aufgrund der besseren Beschaffenheit des Holzes hinsichtlich Schwund und Widerstandsfähigkeit, andererseits auch da im Winter keine Feldarbeit zu leisten war und für die Holzbereitung Zeit vorhanden war. Nach dem Fällen wurde der Stamm entästet und geschält. Das Blochholz (=Rundstämme) wurde händisch auf Schlitten oder Wägen geladen oder vom Gebirge ins Tal geschwemmt, wo es nach dem Transport zum Bauern oder zum Sägewerk weiterverarbeitet wurde. Jeder Auflade- und Umladevorgang war eine körperlich enorm kraftraubende Tätigkeit.

Heute haben sich in der Forstwirtschaft weitgehend Holzerntemaschinen oder so genannte „Harvester“ durchgesetzt, diese Maschinen verfügen über Raupenräder, die für entsprechenden Halt sorgen und Kranarme mit hydraulischen Zangen, die den Baum festhalten und gleichzeitig absägen können. Diese Vollerntemaschine entfernt die Äste und schneidet den Stamm in gewünschte Längen. Je nach Größe des Harvesters lassen sich pro Stunde zwischen 3 und 8 fm Holz schlägern und aufbereiten.

Neben dem Nutzholz, das in Sägewerken weiterverarbeitet wird, werden die dünneren Stämme und das Reisig zum Heizen verwendet. Holz schneiden, die Rundlinge aufspalten sowie das Aufschlichten des Brennholzes zählen ebenso dazu wie das Hacken und Bündeln von Reisig. Was früher händisch und unter großem Zeit– und Arbeitsaufwand erfolgte, ist nun durch die Hilfe von Maschinen rasch erledigt. Hydraulische Holzspalter und Hackschnitzelmaschinen sind aus der Holzverarbeitung nicht mehr wegzudenken und erleichtern die Verarbeitung großer Holzmengen ungemein.

Verwendete Literatur:

- Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft. Statistik Austria. Stand: 12.06.2012. http://www.statistik.at/web_de/services/wirtschaftsatlas_oesterreich/land_und_forstwirtschaft/index.html; (letzter Zugriff: 4.2.2016)

- Bruckmüller, Ernst: Eine „grüne“ Revolution (18.-19. Jahrhundert). In: Cerman, Markus u.a. (Hg.): Agrarrevolutionen. Verhältnisse in der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisierung. (=Querschnitte. Einführungstexte zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, 24) Innsbruck u.a. 2008. S. 206-226.

- Danner, Manfred: Kennst du das noch? Veränderungen im täglichen Leben der vergangenen 100 Jahre. Freistadt 2013.

- Micko, Ingeborg: „Das bisschen Haushalt… Geräte und Techniken im Wandel.“ Ausstellung im Stadtmuseum Wels – Burg vom 25. Juni bis 26. Oktober 2008. In: Dokumentation zur Ausstellung im forum oö geschichte: Link: http://www.ooegeschichte.at/themen/technik-und-alltag/das-bisschen-haushalt (letzter Zugriff: 16.2.2016)

- Käferböck, Aloisa: „Freizeit gab es für mich so gut wie nie…“ In: Lichtenberger, Sabine u. Günter Müller (Hg.): Arbeit ist das halbe Leben. Erzählungen vom Wandel der Arbeitswelten seit 1945. (= Damit es nicht verloren geht, 65), Wien u.a. 2012. S. 222-226.

- Langthaler, Ernst: Landwirtschaft in der Globalisierung. In: Cerman, Markus u.a. (Hg.): Agrarrevolutionen. Verhältnisse in der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisierung. (=Querschnitte. Einführungstexte zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, 24) Innsbruck u.a. 2008. S. 249-270.

- Winiwarter, Verena: Sozialökologische Perspektiven auf die Geschichte der Landwirtschaft. In: Cerman, Markus u.a. (Hg.): Agrarrevolutionen. Verhältnisse in der Landwirtschaft vom Neolithikum zur Globalisierung. (=Querschnitte. Einführungstexte zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte, 24) Innsbruck u.a. 2008. S. 227-248.

Der vorliegende Text entstand als Exkurs zum Thema der Ausstellung "Arbeit im Wandel der Zeit" von Josef Danninger, die im Mühlviertler Schlossmuseum von Dezember 2015 bis Jänner 2016 zu sehen war.

Autorin: Elisabeth Kreuzwieser, 2016

Arbeit im Wandel der Zeit - Dokumentation zur Fotoausstellung von Josef Danninger im Mühlviertler Schlossmuseum vom 5. Dezember 2015 bis 31. Jänner 2016.