Lampl Kapelle

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Einfache Kapelle

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

Im Hausgarten SW des Wohnobjektes ca. 8 m entfernt und von der westlich NS verlaufenden Straße 16 m entfernt.

Adresse (Ortschaft):

Pulgarn 4 (Pulgarn)

Breiten-, Längengrad:

48.281082, 14.396086 (Navigation

starten)

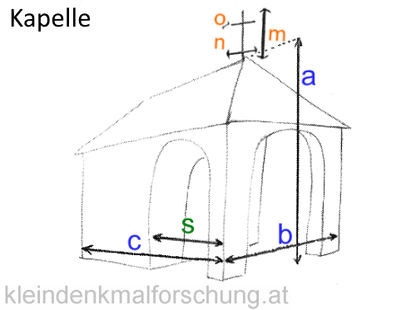

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

445 cm

b) Gesamtbreite:

275 cm

c) Gesamttiefe:

275 cm

m) Bekrönungshöhe:

50 cm

n) Bekrönungsbreite:

30 cm

o) Bekrönungstiefe:

1 cm

s) Laubentiefe:

--- cm

Inschrift

Inschriftentyp

Christusmonogramm (IHS)

Aus Schmiedeeisen geformt, im Schmiedeeisenwerk der Tür integriert, links oben im Bogen.

Inschrift

Inschriftentyp

Marienmonogramm

Aus Schmiedeeisen geformt, im Schmiedeeisenwerk der Tür integriert, rechts oben im Bogen.

Inschrift

Inschriftentyp

Jahreszahl

1869

Inschrift

Inschriftentyp

Initialen

L M H

Symbol

Sonne

Aus Metall gepresst. In der Mitte der Schmiedeeisentür unterhalb des Verschlussriegels.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Holz

Aus Lindenholz geschnitzt.

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Pieta

Als Hauptfigur an Rückwand der Kapelle in einer Nische mit abgeschlossenem Bogen(ca. 80 cm hoch).

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Aus Holz gefertigt (130/80). Mit Leichentuch Christi am Querbalken.

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

Sakrales Bild

Material für Bilder

Metall

Acrylmalerei auf Alutafel von Roswitha Helleis-Berger aus 2003.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Anna

Links an der Wand.

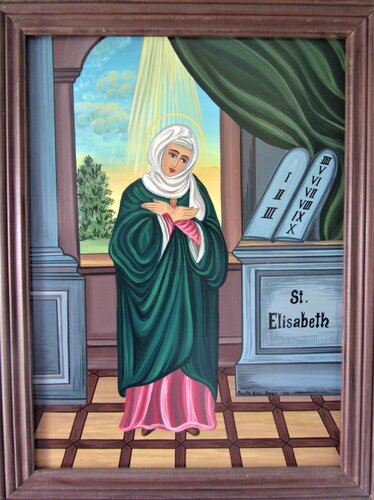

Sakrales Bild

Material für Bilder

Hinterglas

Acrylmalerei auf Alutafel von Roswitha Helleis-Berger aus 2003.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Elisabeth von Thüringen

Links an der Wand.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Hinterglas

Acrylmalerei auf Alutafel von Roswitha Helleis-Berger aus 2003.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Johannes der Täufer

Rechts an der Wand.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Hinterglas

Acrylmalerei auf Alutafel von Roswitha Helleis-Berger aus 2003.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Josef von Nazareth

Rechts an der Wand.

Kapellenausstattung

Sitzbank

Zwei Sitzreihen mit jeweils zwei Plätzen links und rechts des Mittelganges.Insgesamt 8 Sitzplätze

Kapellenausstattung

Weihrauchfass

An der Decke im vorderen Bereich befestigt.

Fenster

Fensterform

Okulus oder Ochsenauge

Jeweils an der linken und rechten Seitenwand.

Fensterfunktion

Bildfenster

DM 33 cm. Die beiden Rundfenster an den Seitenwänden sind mit Glasbilder in Tiffanytechnik mit Blumenmotiven und außen mit weißer Putzfaschenrahmung versehen.

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit Kleeblattenden)

Als Bekrönung am Zeltdach aufgesetzt. 50/30 cm.

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

Aus Eisenblech geformt. (Blech mit Eisenstäben verstärkt)

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit getatzten Enden)

Das Kreuz besteht nur aus Tatzenelementen.

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

Aus Schmiedeeisen geformt, im Schmiedeeisenwerk der Tür integriert, in der Mitte oben im Bogen.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Ton/Keramik

Sakrale Ikonographie

Engel

Eine kleine Figur links vorne bei der Pieta sitzend. (ca.15 cm hoch)

Tür

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

Halbkreisförmig.

Türblatt

Eisentür - Schmiedeeisentür

Künstler

Zauner, Franz (1923 - 2006)

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Mauerwerk-Technik

verputzt

Errichtung

1869

Votationsgrund

Dank

Auch die Frömmigkeit war ein grundlegendes Motiv für den Bau der Kapelle.

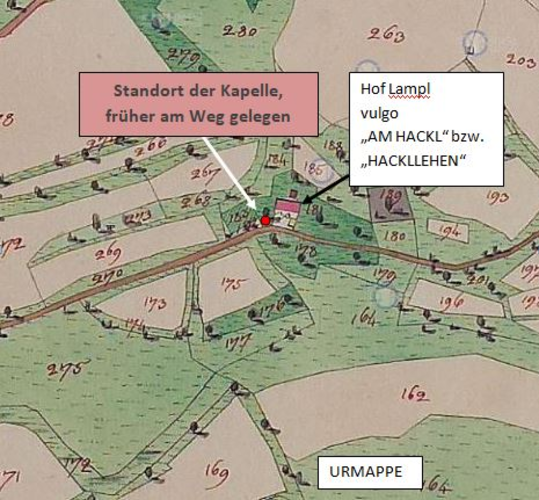

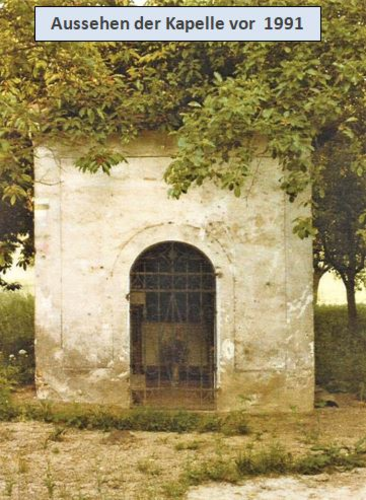

Die Kapelle wurde 1869 von den damaligen Hofbesitzern Leopold und Maria Hauser (vulgo Hackllehen) anlässlich ihrer Hochzeit errichtet. Der Standort der Kapelle und ihr Eingang waren damals an die west-ost vorbeiführende Wegtrasse (auch Kirchensteig) ausgerichtet. Heute verläuft die Straße westseitig in Richtung nord-süd, somit steht sie abseits davon in einer Wiesenfläche vor dem Haus. Das Ehepaar Hauser wurde von Schicksalsschlägen heimgesucht. Bald nach dem Kapellenbau im Jahr 1870 ist ihr Bauernhof niedergebrannt. Er wurde 1871 wieder aufgebaut. Danach ist ihr einziges Kind nach der Geburt gestorben. Sie haben daraufhin ein Mädchen namens Aloisia Stadlbauer angenommen und großgezogen. Sie war die Urgroßmutter des derzeitigen Besitzers Hubert Lampl. Vor dem 2. Weltkrieg wurden in der Kapelle Maiandachten abgehalten. Während des 2. Weltkrieges wurde die Kapelle von der Familie als sogenannter Schutzraum bei Bombenangriffen benutzt. Man fühlte sich dort sicherer gegen Verschüttungen. Das waren aber eher religiöse Überlegungen als ein tatsächlicher Schutz vor Bomben. Die Kapelle und ihre Inneneinrichtung wurden einige Male renoviert: 1973: Die ursprünglichen Bilder der hl. Anna, der hl. Elisabeth, des hl. Johannes Baptist (der Täufer) und des hl. Josef wurden vom pensionierten Lehrer Otto Pointner aus Katsdorf renoviert, ebenso die Pieta. 1991:Es wurden Renovierungen durch Nachbesserungen beim Anstrich und Ausbesserungen an verschiedenen Bauteilen vorgenommen. Die Blechbilder waren wegen des Rostes nicht mehr restaurierbar. Es wurde ein Auftrag an den benachbarten Künstler Andreas Morath erteilt, die Bilder neu zu malen. Der hat zwar damit begonnen, den Auftrag aber nicht fertiggestellt. 1991 wurde die Kapelle dann nach der Renovierung anlässlich einer Andacht im Familienkreis gesegnet. 2001 war wieder eine gründliche Renovierung fällig. Der Dachstuhl mit Dacheindeckung wurden erneuert. Diesmal wurde das Mauerwerk saniert und der Putz neu aufgebracht und gefärbelt. Auch der Innenraum wurde farblich neu gestaltet. Die Verschneidungslinien der Deckenkonstruktion (Böhmische Kappe) mit den Seitenwänden wurde mit beigen Bandeinfassungen hervorgehoben und mit rotbraunen Linien markiert. Die Stühle wurden originalgetreu nachgebaut und das schmiedeeiserne Tor verzinkt. Der Steyregger Schmiedekünstler Johann Zauner hat eine kunstvolle Kassette geschmiedet, in der Informationen für die Nachwelt hinterlegt sind. Diese Kassette ist unter der Nische mit der Pieta im Mauerwerk eingelassen. Auch die Bilder an den Seitenwänden wurden nunmehr neu in Auftrag gegeben und zwar an die Malerin Roswitha Helleis-Berger aus Pfarrkirchen bei Bad Hall. Sie hat die Bilder mit den vier Heiligen auf Alu-Tafeln nach den Originalbildern nachgemalt und 2003 fertiggestellt. Alle vier Heiligen haben den Namen nach einen Bezug zur Familie Lampl. Die alten, stark angerosteten Heiligenbilder und die von Andreas Morath halb fertigen Bilder sind im Bauernhof deponiert. Die Kapelle hat einen rechteckigen Grundriss mit einem aufgesetzten Zeltdach mit Holzdachstuhl und einer Eindeckung aus roten Biberschwanzziegeln. Das Ziegelmauerwerk ist verputzt, die Außenwände sind mit umlaufenden Putzfaschen in weiß eingerahmt, der Rundbogeneingang und die runden Seitenfenster sind mit solchen umgrenzt. Die Wandflächen sind hellgrau gestrichen. Der Boden ist mit Steinplatten ausgelegt. Der Eingang ist mit einem kunstvoll ausgestatteten schmiedeeisernen Tor versehen. Der Hersteller ist nicht bekannt, der Verschlussriegel stammt vom Schloss Steyregg. Die Tür wurde vom Schlossermeister Kreindl aus Pulgarn anlässlich der Generalsanierung 2001 verzinkt und schwarz gestrichen. Diese wurden durch Luftdruck der Ende des 2. Weltkrieges in unmittelbarer Nähe gefallenen Bomben zerstört, aber in der Gefängniswerkstätte Linz unter dem Aufseher Heinz Stumptner neu hergestellt. Innenausstattung: Im Zentrum der Kapelle steht in einer Mauernische auf ca. 15 cm hohem Holzsockel eine Schmerzensmutter (die Pietâ) am Kreuzesstamm im Stile der Nazarener, das urtypische Andachtsmotiv einer leidenden Mutter mit dem vom Kreuz genommenen Leichnam in den Armen. Die Skulptur ist aus Lindenholz geschnitzt und in den typischen Marienfarben rot und blau gehalten, das Halstuch weiß. Der Name des Künstlers ist nicht mehr bekannt. An der Rückseite ist sie weitgehend hohl, hat allerdings in der Mitte einen Dorn, um sie entsprechend fixieren oder beschweren zu können. An den Seitenwänden befinden sich Bilder, auf der linken Seite das der hl. Mutter Anna, der Patronin der Eheleute, der Hausfrauen. Sie steht für eine glückliche Ehe, sie ist allerdings auch die Patronin der Witwen, der Schiffer und der Bergleute. Ein weiteres von der hl. Elisabeth von Thüringen, eher untypisch mit den 10 Geboten des Propheten Moses als Attribut dargestellt. Sie ist die Patronin der Witwen und Waisen, allem voran aber die Caritas. Auf der rechten Seite hängen zum einen das Bild des hl. Johannes des Täufers, am Fluss Jordan mit dem Attribut des Kreuzstabes, das zweite Bild stellt den hl. Josef von Nazareth dar - er gilt als der Patron für die Arbeiter: er ist aber auch der Schutzheilige für einen"guten Tod" und steht für die gute Ehe und Familie. Seine Attribute sind oft Lilie am Stock und das Zimmermannswerkzeug, das im Bild hier fehlt. Die Kapelle steht auf einer Wiesenfläche südwestlich des Hauses im ebenen Gelände. An der Vorderseite gesäumt durch zwei Fichten an den Objektecken. Im Hintergrund Obstbäume. Südlich führt unmittelbar ein Gerinne vorbei. Die Kapelle ist im Landeskonservatorat für Oberösterreich/Sept 2003 als baukulturelles Erbe von Steyregg ausgewiesen und als Wegkapelle, bei Pulgarn 4 GDst.Nr. 10/1, 221/4, Kapelle auf quadratischem Grundriss mit Zeltdach, bezeichnet 1869. Fassade mit Putzgliederung, Rundbogentor mit Eisenladen, seitlich Rundfenster, beschrieben. Ebenso erfolgte eine Aufnahme in das DEHIO-Handbuch über die Kunstdenkmäler Österreichs (Oberösterreich Band 1, Mühlviertel) mit der Beschreibung: Kapelle bei Nr. 4, mit Kegeldach und Putzgliederung, Schmiedeeisentor bez. 1869.

Literaturquelle

2003

DEHIO OBERÖSTERREICH Band 1, Mühlviertel-Die Kunstdenkmäler Österreichs,

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 879

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 879

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 17.03.2018

Die Kapelle ist im Landeskonservatorat für Oberösterreich/Sept 2003 als baukulturelles Erbe von Steyregg ausgewiesen und als Wegkapelle, bei Pulgarn 4 GDst.Nr. 10/1, 221/4, Kapelle auf quadratischem Grundriss mit Zeltdach, bezeichnet 1869. Fassade mit P

Datenbankerfassung

2020-03

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich