Modell Schloss und Stadt Steyregg im Pavillon

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Baumal

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

am östlichen Stadtplatz, neben dem Karbrunnen, vor dem Wohnhaus Stadtplatz 12

Adresse (Ortschaft):

Stadtplatz 12

Breiten-, Längengrad:

48.285847, 14.373181 (Navigation

starten)

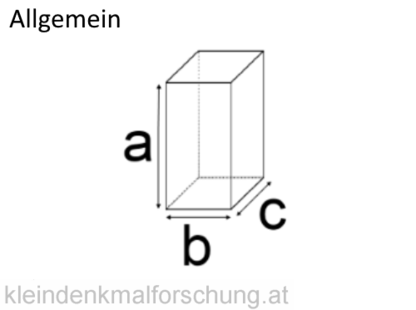

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

300 cm

b) Gesamtbreite:

412 cm

c) Gesamttiefe:

412 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Stadt u. Schloss Steyregg

im 17. Jahrhundert

Modell gebaut von

DI Rudolf Steinhart

gewidmet dem Heimatverein

Steyregg 2007

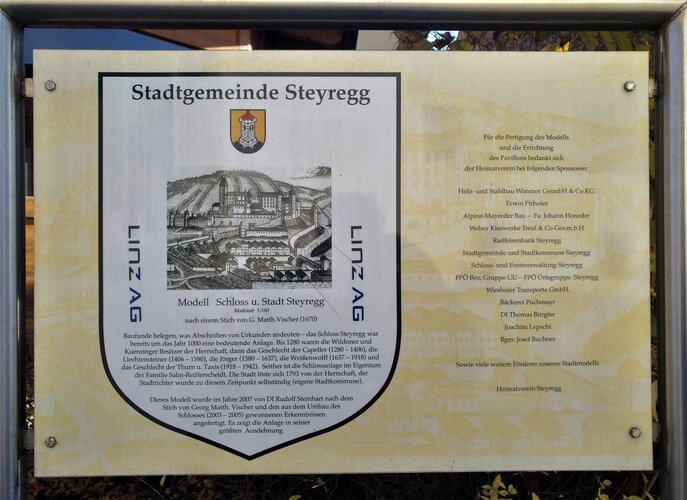

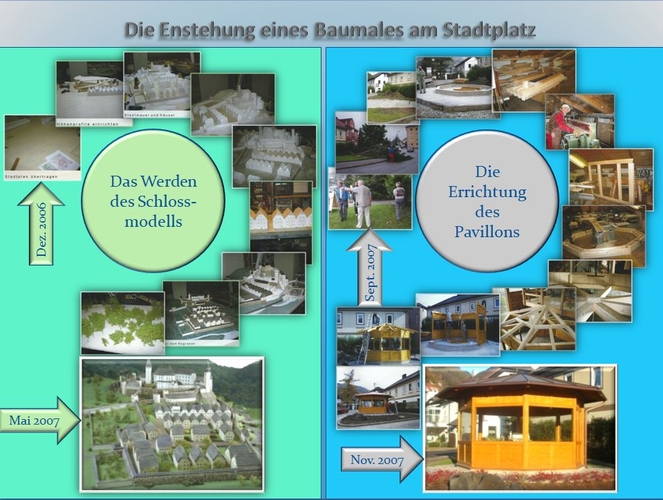

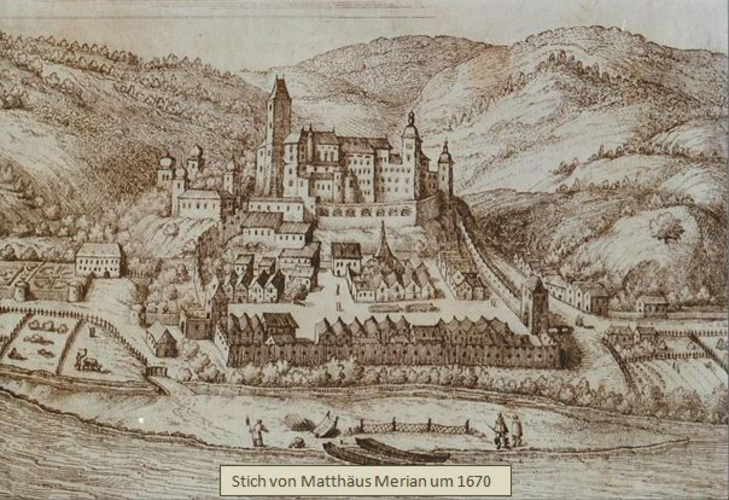

Der Heimatverein Steyregg unter Obmann Hans Hametner hat sich zum Ziel gesetzt, das Bild der mittelalterlichen Stadt und das Schloss in seiner größten Ausdehnung nach den Stichen von Matthäus Merian und Georg Vischer um das Jahr 1670 sowie nach den neuesten Erkenntnissen aus den Grabungen um die Schlosssanierung in einem anschaulichen Modell (Maßstab 1: 160 - Modellbahngröße) zu präsentieren. Das dem Stich nachgebaute Stadtmodell zeigt vor allem die Ursprünge des eng unter der Burg errichteten Burgdorfs. Die Burg Steyregg war seit jeher von enormer strategischer Bedeutung, selbst der Name Steyregg leitet sich aus dieser besonderen Lage ab. Sie stand eben in grauer Vorzeit am Eck der Steyrer, ein schon um die Jahrtausendwende - zur Zeit der Babenberger - bedeutendes Adelsgeschlecht in unseren Landen. Damals war hier der Grenzbereich zum Bistum Passau. Schon um 1160 wurde der Name erstmals als Steyrekke urkundlich genannt. Dort erwähnt als castrum vechium, sozusagen eine alte Burg. Sie war wichtig, weil von den Höhen des Pfenningbergs der Warentransport auf der Donau und vor allem das wertvolle und wichtige Salz – das weiße Gold - auf seinem Transport von der einmündenden Traun über die Donau kontrolliert werden konnte. Unter der Herrschaft der Capeller wurde der Stadtplatz geschaffen und die Burg enorm ausgebaut. In diesem so neu angelegten Stadtplatz spiegelt sich nach dem Sieg Rudolf von Habsburgs bei Dürnkrut das Recht und der Reichtum der Capeller wider - den Ort auszubauen, das Marktrecht im Jahre 1282 zu bekommen und eine Stadtmauer zum Schutze der „civitas" errichten zu dürfen. Dies war das Zeichen des Danks von Rudolf v. Habsburgs für die Hilfestellung Ullrichs v. Capellen bei der im Jahre 1276 alles entscheidenden Schlacht am Marchfeld. Durch Einheirat – Dorothea, eine Tochter des letzten Capellers - gelangten um 1406 die Liechtensteiner unter Hartneid V. in den Besitz von Burg und Herrschaft Steyregg, sie schlugen im Schloss von Steyregg für ca. 175 Jahre ihren Wohnsitz auf und erweiterten die Anlage und ihre Besitzungen. 1581 kam es zum Verkauf von Steyregg an die mittlerweile verwandten aufstrebenden Jörger, die indes landauf landab zu Besitz kamen. Ihre nur knapp 60 Jahre dauernde Zeit, beginnend mit dem einstweilen protestantisch gewordenen Wolfgang Jörger, Freiherrn zu Tollet, reichte aus, Steyregg zu einer gewaltigen Schlossanlage auszubauen. Der Bau des Schlosses nahm dabei nahezu schon die Ausmaße an, die auf den Stichen von Vischer und Merian zu sehen sind, den Fundamenten entsprechend nimmt man eine Länge von 176 m an. Dazu entstanden in dieser Epoche auch der Meierhof und die Meierei. Doch die Jörger fielen durch ihren Hang zum Luthertum beim Kaiser in Ungnade und mussten im Zuge des Religionspatents Schloss und Herrschaft zurücklassen; Helmhart Jörgers Tochter Maria Elisabeth heiratete den wieder katholisch gewordenen David Ungnad Grafen und Herrn von Weißenwollf. So gelangte nunmehr Herrschaft und Schloss Steyregg ins Eigentum des Grafengeschlechts der Ungnad von Weißenwollf, die ursprünglich Ministeriale des Hochstiftes Bamberg waren. Zur Zeit der Herrschaft ihres Sohns Helmhart Christoph von Weißenwollf hat um 1700 Matthäus Merian jun. die Größe und Schönheit der Schlossanlage Steyregg mit dem darunterliegenden Städtchen und die gesamte Umgebung in dem uns bekannten Stich festgehalten. Etliche Jahre zuvor, um 1640 während der Zeit der Jörger, tat dies bereits der Geistliche, Kartograph und Kupferstecher Georg Matthäus Vischer, der mit seinem Stich die älteste Abbildung des Steyregger Schlosses schuf. Im Jahre 1769 soll der Sage nach die in Steyregg lebende Wagenlehnerin, als eine der letzten Hexen im Lande, am Scheiterhaufen bei ihrem Verbrennen einen schrecklichen Fluch über Schloss und Herrschaft Steyregg getan haben; dass dieses Schloss in naher Zeit untergehen wolle. Als ob dieser Fluch leider allzu bald wahr würde, ging dann um 1770 das riesige, wunderschöne Schloss in Flammen auf. Und acht Jahre später, im August 1778, stand die wieder neu aufgebaute Anlage – durch einen brennenden Gewehrpfropfen eines Jägers - ein zweites Mal in Flammen. Weite Teile der Schlossanlagen samt dem Bergfried wurden für immer vernichtet. Es blieb nahezu über 220 Jahre tatsächlich nur noch ein Torso vom mächtigen Prunk und von der gewaltigen Feste oben am Schlossberg. Mit dem Untergang des Grafengeschlechtes der Weißenwollf im Mannesstamm während des 1. Weltkriegs 1917 kam durch Einheirat für kurze Zeit das Fürstengeschlecht der Thurn und Taxis in den Besitz von Schloss und Gut. Seit 1942 ist nun aber durch erneute Einheirat die gesamte Anlage im Privateigentum der Altgrafen Salm Reifferscheidt Raitz, die mittlerweile bereits in der dritten Generation die Geschicke des Schlosses Steyregg lenken. Bis vor ca. 20 Jahre dämmerte das „Alte Schloss“ wie eine Ruine dahin, nur etwa ein bescheidenes Drittel der ehemaligen Anlage überlebte in Fragmenten. Dann im Jahre 2003 begann aber ein teilweiser Wiederaufbau und ein Zubau, um das Schloss Steyregg in seinem heutigen Erscheinungsbild und mit seinen nutzbaren Möglichkeiten neu erleben zu können. Mit der Schaffung des Stadtmodells in den Jahren 2006/07 hat DI Rudolf Steinhart, der ehemalige Leiter der Gießerei in der VÖEST, eine lange gehegte Idee und den Wunsch des Heimatvereins realisiert. Seitens des HV bestand die Absicht, unser kleines Städtchen in seinen Ursprüngen zu zeigen, wobei vor allem aber der Größe der Burg - bzw. Schlossanlage eine besondere Bedeutung zukommen solle. Am hohen finanziellen Aufwand für die Fertigung eines solchen Modells und den enormen Adaptierungskosten scheiterte bislang das Vorhaben. Da erklärte sich DI Steinhart, sowohl beruflich mit dem Modellbau vertraut als auch als passionierter Modellbahnbauer, im Jahr 2006 bereit, die Herstellung des Stadt- und Schlossmodells ehrenamtlich und unentgeltlich für den Heimatverein zu übernehmen. Lediglich die Kosten für das umfangreiche Material hatte damals der Verein zu tragen. In über 600 Arbeitsstunden schuf er in genauester Präzision (mit Laserstrahlmessung) die Landschaft des Schlosshügels und den Verlauf des Finstergrabenbachs für den gewaltigen Schlossaufbau und das darunter liegende Städtchen in den Häuserzeilen. Neben der Schlossanlage, den ca. 40 Häusern mit mehr als 1000 Fenstern gestaltete er die Stadtmauer in penibelster Genauigkeit, naturgetreu suchte er die passenden Steinchen aus dem Bachsand und versetzte er jedes einzeln mit der Pinzette. Allerdings wurde die im Stich gezeichnete Kirche im Zentrum Steyregg nicht realisiert, da sie einfach nur der Phantasie Merians entsprang. Die markante Schlossanlage am südlichen Ausläufer des Pfenningbergs war aber für den Modellbauer die besondere Herausforderung, nur wegen neu gefundener Grundmauern und anhand genauerem Studiums der Stiche konnte die gesamte Größe ermittelt werden. Die gesamte Anlage soll um 1670 - zur Zeit der Übernahme durch die Weißenwolffs - mit 176 m Länge die bedeutendste Ausdehnung am Schlossberg gehabt haben, wogegen in natura in der Stadt die südliche Stadtmauer nur eine Länge von 115,5 m erreichte. Diese enorme Aufgabe bewältigte DI Steinhart in der Zeit zwischen Dezember 2006 und Mai 2007 in größter Genauigkeit und Präzision. Der Kupferstich von G. Vischer war vor allem Vorbild für die Darstellung der Stadt, wogegen Merian wieder die Schlossanlage plastisch und dekorativer in Szene setzte. Der Merian-Stich vom Jahre 1700 mit dem markanten Abbild von Schloss und Stadt Steyregg wurde und wird nahezu als zweites Stadtwappen von Vereinen und Institutionen verwendet. So ist er im Logo des Heimatvereins, auf der Tafel 19 des „Historischen Erlebnisweges, aber auch in diversen Aussendungen der Musikkapelle und vielem mehr zu finden, ja sogar nahe dem „Rinnenden Stein“ an einer Buche am Kirchenweg ist dieser Stich als Gravur in einer Alu-Platte zu sehen. Bemerkenswert ist auch, dass sich auf dem ehemaligen Steyregger Notgeld, der Rückseite des 80 Heller-Scheines, der Stich von Matthäus Merian findet. Diese Notgeldscheine wurden im Jahr 1920 von der Stadtgemeinde aufgelegt. Das Modell war inzwischen fertiggestellt, nun brauchte es auch einen wetterfesten Unterstand mit der Möglichkeit eines Rundum-Einblickes. So hat DI Rudolf Steinhart auch einen sehr schmucken, in das Stadtbild sich gut einfügenden Pavillon geplant. Eine Hand voll engagierter Mitglieder des Heimatvereines Steyregg haben ab 25.09.2007 unter der Anleitung des Planers und des Tischlermeisters Erwin Pirhofer den achteckigen Pavillon gezimmert und getischlert. Das Bauwerk musste in transportfähigen Teilelementen angefertigt werden, um sie dann vor Ort zu einem Gesamtwerk zusammen zu fügen. Etwa Mitte Oktober 2007 erfolgte die Montage am endgültigen Platz unweit des Karbrunnens. Anschließend wurden die acht Seitenwände verglast, die Gehfläche rundherum gepflastert, das Kupferdach aufgebracht und das Umfeld gärtnerisch gestaltet. Am 30.11.2007 erfolgte der letzte Akt, die Übersiedlung des Modells in den Pavillon. Auch das Modell wurde in Teilen angeliefert und am Aufstellungsort kunstvoll zusammengefügt. Damit war das Werk fertiggestellt und die Modellanlage „Stadt und Schloss Steyregg“ konnte der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Stadtkommune hat den Grund im Ausmaß von ca. 70 m² zur Verfügung gestellt. Neben vielen privaten Sponsoren hat auch die Stadtgemeinde sehr kooperativ mitgewirkt und Leistungen, wie die Errichtung des Fundamentes und die Gestaltung des Umfeldes, veranlasst.

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 20.11.2020

Datenbankerfassung

2020-04

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich