Karbrunnen

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Zierbrunnen

Zustand:

Gut

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

am östlichen Ende des Stadtplatzes vor dem Haus Nr. 13

Adresse (Ortschaft):

Stadtplatz 13

Breiten-, Längengrad:

48.285697529007, 14.373093099594 (Navigation

starten)

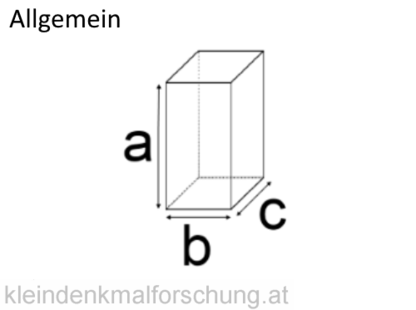

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

274 cm

b) Gesamtbreite:

350 cm

c) Gesamttiefe:

350 cm

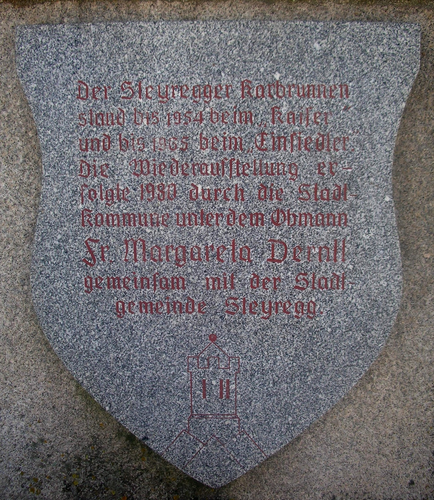

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Der Steyregger Karbrunnen stand bis 1954 beim Kaiser und bis 1965 beim Einsiedler. Die Wiederaufstellung erfolgte 1980 durch die Stadtkommune unter der Obfrau Margareta Derntl gemeinsam mit der Stadtgemeinde Steyregg.

Brunnenfunktion

Ort - Ortsbrunnen

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Stein-Technik

gestockt

Errichtung

1600

Errichtungsgrund

Anlass mit zurückliegendem/historischem Bezug

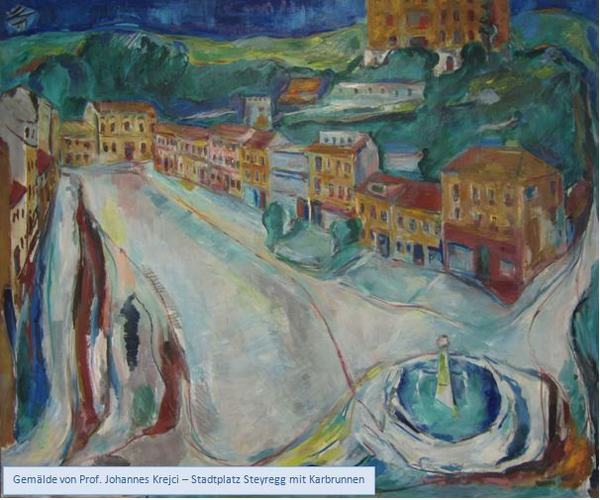

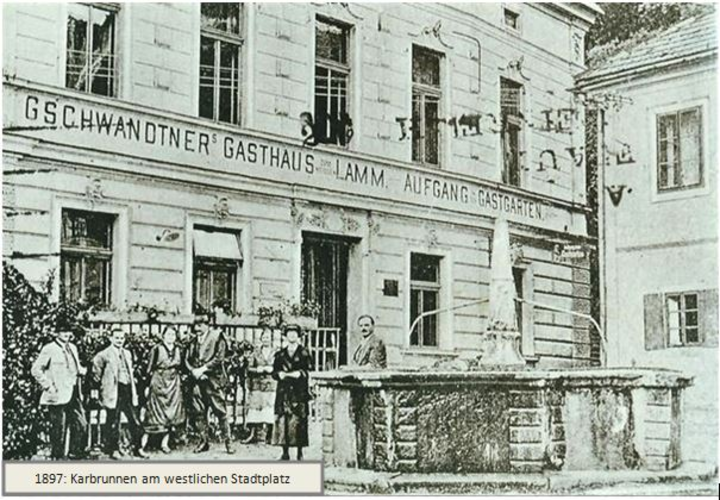

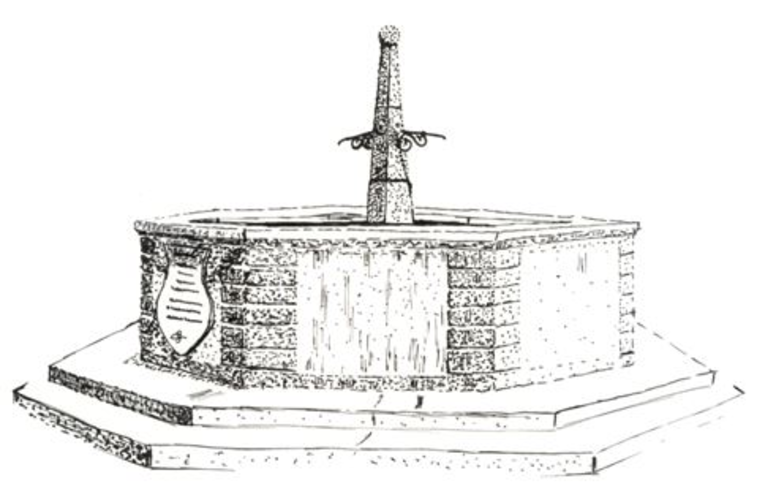

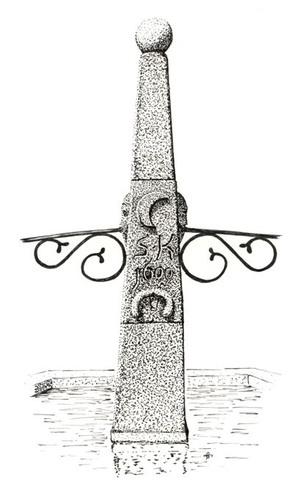

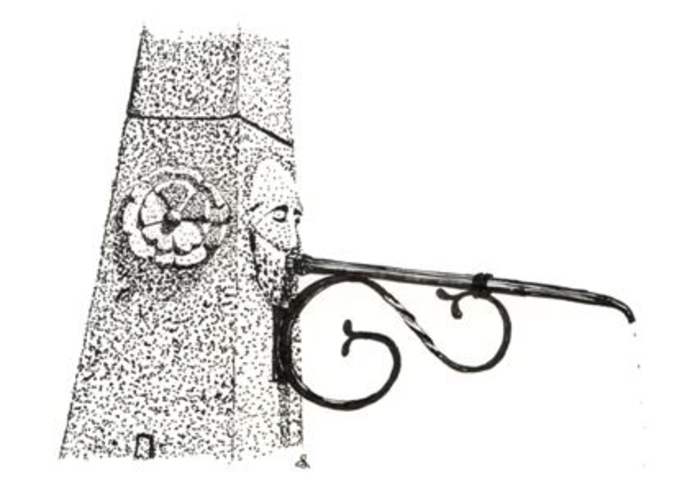

Der Karbrunnen spiegelt die wechselvolle Geschichte des Ortes und die Gesellschaft der Bürger wider, vom Laufbrunnen als Ergänzung zu den drei Ziehbrunnen bis zum Prunkstück am Stadtplatz. Um 1600 unter den Jörgern für die Bürger in der Stadt errichtet, wurde er aus dem sogenannten Überwasser des Schlosses gespeist und diente für die Wäsche und das Nutzvieh. Mit dem Bau der Ortswasserleitung im Jahre 1954 war er - bis dahin am westlichen Ende des Stadtplatzes situiert - überflüssig und an die Stelle der alten Waschhütte nahe dem Finstergrabenbach ans östliche Ende des Stadtplatzes verlegt worden, bis er dort der Wildwasserverbauung erneut im Wege war und endgültig abgetragen auf der Schutthalde im sogenannten „Bahngraben“ landete. 1982 entdeckte ein kundiger Steinmetz wertvolle Stücke des Brunnens, restaurierte und ergänzte das Fehlende, sodass 1986 der Brunnen mit Mitteln des Landes OÖ. und der Stadtgemeinde Steyregg auf einem Grundstück der Stadtkommune vor der „Zwaravilla“ am östlichen Ende des Stadtplatzes neuerrichtet werden konnte. Im achteckigen Steinbecken im Durchmesser von ca. 5,50 m steht eine etwa 3 m hohe Säule mit einer Kugel gekrönt. An der Säule selbst sind markante Reliefdarstellungen zu sehen, ein abnehmender Mond (Symbol der drohenden Gefahr in den Türkenkriegen) und eingemeißelt die Buchstaben S.K sowie die Jahreszahl 1600, darunter zwei Wülste, eventuell Zunftzeichen von Metzgern. An der Rückseite trägt sie eine zweifach fünfblättrige Rose, die als verdecktes Zeichen der Zugehörigkeit zum Luthertum gedeutet werden kann (Lutherrose). Bei den beiden übrigen Seiten (Nord /Süd) münden aus bärtigen Männergesichtern schmiedeeisene Wasserauslässe. Bemerkenswert ist, dass über die Errichtung des Brunnens noch die vollständige Abrechnung des Stadtrichters Hanns Trauner vom 10. Maio 1610 aufliegt. Dieser alte Karbrunnen ist so nicht nur Symbol für die dramatische Geschichte unseres Städtchens, von der Wasserspende in uralter Zeit bis zur Wertlosigkeit, von der Schutthalde bis zur Wiedererrichtung. Er ist eben nicht nur „Möbel“ unseres Stadtplatzes, sondern ein bedeutendes Denkmal und Kulturerbe, indem er die zwei größten Sorgen seiner Erbauer, des Adelsgeschlechtes der Jörger, ihre Ängste vor dem Krieg mit den Türken und die Fragen um den rechten Glauben, die zugesprochene Gewissensfreiheit, dauerhaft und markant sozusagen in modernen Logos darstellt. Der Name Karbrunnen hängt in seinem Ursprung mit "Gefäß", "Schüssel", "Korb", "Kasten" zusammen. Solche Anlagen hatten auch für die damalige Brandbekämpfung große Bedeutung. Das Becken des Karbrunnens Steyregg ist achteckig und fasst 10.000 Liter Wasser. Die Bleistiftzeichnungen wurden von Thomas Schwierz (Heimatforscher aus Gramastetten), der Anfang der 1990er Jahre einen familiären Bezug zu Steyregg hatte, angefertigt. Rechts neben dem Karbrunnen ist eine Tafel der Stadtgemeinde Steyregg angebracht. Sie ist eine von 20 Tafeln, die den "Historischen Erlebnisweg" im Steyregger Stadtzentrum markieren und auf den "Karbrunnen" hinweist. In Tafelmitte ist das Bild des Karbrunnens an seinem ersten Standort am westlichen Stadtplatz. Sie ist aus Metall in Wappenform mit Kunstdruck gestaltet, 30/39 cm mit folgender Inschrift: Stadtgemeinde Steyregg Historischer Erlebnisweg (9), Der "Karbrunnen" versorgt über eine Lärchenrohrleitung von zwei "Brunnenstuben" aus den Finstergraben mit Nutzwasser. An dieser Stelle wurde 1986 der Brunnen wieder errichtet. Die Tafel wurde 2003 von der Stadtgemeinde zur Markierung bedeutender historischer Ereignisse installiert, sie liegt auch auf der Route des Steyregger Nachtwächters, der interessierten Gästen erzählt, was sich in Steyregg so zugetragen hat. Der Karbrunnen ist im Landeskonservatorat für Oberösterreich/Sept. 2003 als baukulturelles Erbe von Steyregg ausgewiesen. Ebenso erfolgte eine Aufnahme in das DEHIO-Handbuch über die Kunstdenkmäler Österreichs (Oberösterreich Band 1, Mühlviertel) mit gleicher Beschreibung. Lt. Verordnung des Bundesdenkmalamtes vom 13. Mai 2005 steht der "Karbrunnen" gemäß § 2a Denkmalschutzgesetz unter Denkmalschutz (ObjektD: 18037).

Literaturquelle

2003

DEHIO OBERÖSTERREICH Band 1, Mühlviertel-Die Kunstdenkmäler Österreichs,

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 874

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 874

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 04.11.2020

Recherchen Hans Pammer vom 05.06.2020

Recherchen DI Günther Kleinhans vom 12.06.2020

Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den pol.Bez. Urfahr-Umgebung, O.Ö. auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetztes, BGBl. I Nr. 170/1999 vom 01.07.2005

Steyregg Buch Manfred Brandl/Peter Grassnigg: Steyregger Chronik, Seite 158 - 1980 Der Karbrunnen wird über Initiative der Kommune neu aufgestellt. Er war bis 1954 am westlichen Stadtplatz in der Ecke der Häuser Nr. 39 und 40 (Kaiser und Gschwandtner),

Baukulturelles Erbe Steyregg - BDA Landeskonservatorat für Oberösterreich, September 2003, Karbrunnen, Stadtplatz, Gdst. Nr.72.

Datenbankerfassung

2020-04

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich