Gedenkstein Altgräfin Antoinette Salm - Reifferscheidt mit Töchter - Wohnhaus Salm

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Gedenkstein / Gedenktafel (freistehend)

Zustand:

Gut

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

an der südwestlichen Garagenecke ca. 16m nördlich des Wohnhauses Salm

Adresse (Ortschaft):

Weißenwolffstraße 12

Breiten-, Längengrad:

48.286709, 14.369764 (Navigation

starten)

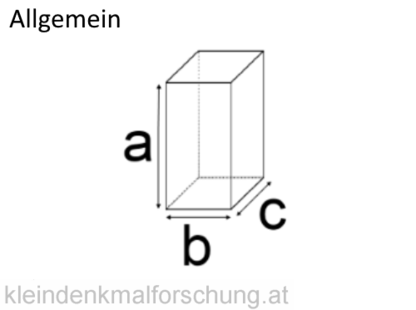

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

133 cm

b) Gesamtbreite:

30 cm

c) Gesamttiefe:

30 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Antoinette

Altgräfin

Salm

Reifferscheidt

und ihre Töchter

Mariette u. Beatrix

+ am 5.1.1962

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Stein-Technik

geschliffen

Errichtung

1970

Votationsgrund

Unfall mit tödlichem Ausgang

Der Bildstock in Alkoven am Unfallsort wurde etwa 1970 von einem Auto angefahren und stark beschädigt. Der Sockel wurde sodann in Steyregg aufgestellt und der Bildstock in Alkoven gänzlich erneuert.

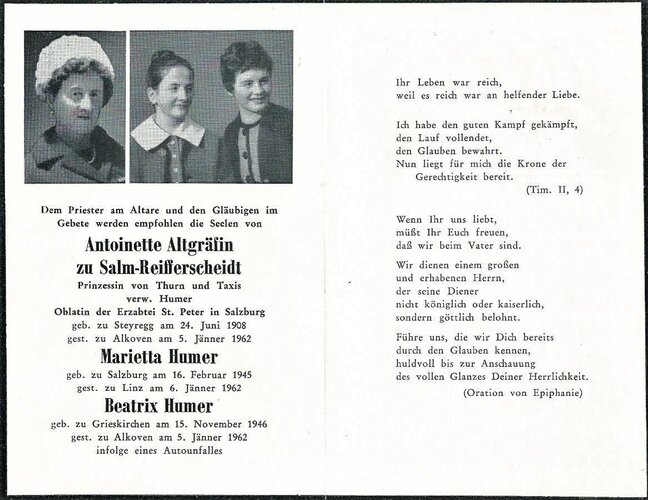

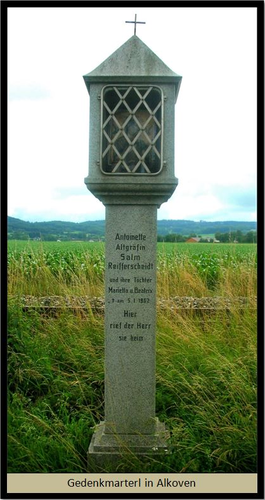

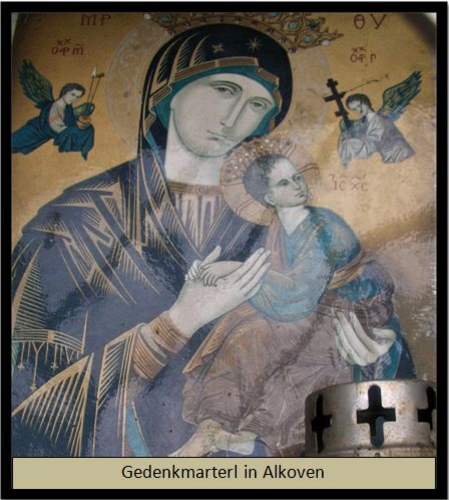

Antoinette Salm–Reifferscheidt ist am 05.01.1962 zusammen mit ihren Töchtern Mariette und Beatrix auf der Fahrt von Steyregg nach Grieskirchen mit dem Auto in Alkoven tödlich verunglückt. Auf Grund der vereisten Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß mit einem überholenden LKW, worauf der PKW zu brennen begann und zwei Insassen sofort zu Tode kamen, ein Tochter starb einen Tag später im Krankenhaus. Der Granitstein ist ein Rest des Pfeilers des ursprünglich in Alkoven aufgestellten Bildstockes, von jener Stelle, an der der Unfall geschehen ist. Dieser Bildstock wurde etwa 1970 durch ein Auto umgefahren, entsprechend beschädigt und am Unfallort zur Gänze wieder erneuert. Der unbeschädigte Teil mit der Inschrift an der Vorderseite wurde zur Erinnerung an das schreckliche Ereignis vom 5.1.1962 am Wohnort der Familie Salm-Reifferscheidt aufgestellt. Der darauf befindliche Stein (aufgeschnittener Basaltstein) war nicht Bestandteil des ursprünglichen Objektes, er dient lediglich als zierender Abschluss des Kapitells. Antoinette Salm-Reifferscheidt, verw. Humer, geb. Thurn u. Taxis ist am 24. Juni 1908 in Steyregg geboren. In erster Ehe war sie mit dem aus Leoben stammenden Dipl. Volkswirt Herbert Humer verheiratet. Sie lebte mit den beiden Töchtern Marietta (geb. 1945) und Beatrix (geb.1946) in Parz bei Grieskirchen. Seit 1.Juli 1961 war sie mit ihrem verwitweten Schwager Altgraf Niklas Salm-Reifferscheidt in 2. Ehe verheiratet. Es sind alle drei tödlich Verunglückten in Grieskirchen begraben. Das Marterl an der Unfallstelle in Alkoven ist eines der drei Gedenkstätten zu diesem Ereignis. Da die Kleindenkmaldatenbank vorsieht, nur die in der eigenen Gemeinde befindlichen Kleindenkmäler aufzunehmen, fällt in diesem Fall die offizielle Dokumentation und Veröffentlichung der Gemeinde Alkoven zu. Trotzdem sollte auch für unsere Gemeindebürger dieses Kleindenkmal nicht im Verborgenen bleiben. Da es so eng mit dem gegenständlichen Gedenkstein beim Wohnhaus Salm verknüpft ist, wird nachfolgend auch das Wesentliche des Gedenkmarterls in Alkoven beschrieben und ebenso in Bildern dargestellt. Gedenkmarterl Salm-Reifferscheidt in Alkoven: Standort: Bezirk Eferding, Gemeinde Alkoven, Ortschaft Weidach. Der Pfeilerbildstock steht an der Bundesstraße 129 bei km 19,0 in einem Wiesenstreifen zwischen der Straße und der Eisenbahntrasse der Eferdinger Lokalbahn am ehemaligen Unglücksort. Ursprünglich wurde der Bildstock aus einem Stück Granit herausgearbeitet. Nach zwei Anfahrschäden durch PKWs wurden Teile erneuert; nun besteht er aus zusammengefügten Elementen, was aber nach außen hin nicht zu erkennen ist. Auf einem Fundamentsockel ist ein quadratischer Pfeiler aufgesetzt, am Pfeiler eine Inschrift eingraviert. Den Übergang zum Tabernakel bildet ein Kapitel mit zwei Wülsten. Die Tabernakelöffnung ist mit einem verzinkten Schmiedeeisengitter mit Rautenmuster abgeschlossen. An der Rückwand des Tabernakels hängt ein Marienbild, auf dem Pultdach ist ein Metallkreuz aufgesetzt. Das Marienbild im Tabernakelschrein ist das weit verbreitete Gnadenbild "Unsere Liebe Frau von der immerwährenden Hilfe", dessen Original als Ikone vermutlich auf der Insel Kreta entstanden ist und von der sogenannten Kretischen Schule stammt. Es dürfte im 14. Jahrhundert auf Nussholz gemalt worden sein. Dieses Urbild ist nunmehr dem Redemptoristenorden in Rom anvertraut. Dort schmückt es den Hochaltar der Kirche Saint Alfonso. Dieses Gnadenbild wurde seither immer wieder in den unterschiedlichen Techniken und Größen nachgemalt und zählt so zu den am meisten verbreiteten Mariendarstellungen der Christenheit. Die Gottesmutter ist ikonenhaft auf Goldgrund dargestellt, trägt ein blau-schwarz-goldglänzendes Gewand mit einem achtstrahligen Stern am Kopfschleier. Am linken Arm trägt sie das grün-goldgestreift gekleidete Jesuskind, dessen Haupt im Goldenschein gekrönt ist. Der Kopf des Kindes ist der Gottesmutter abgewandt, aber mit beiden Händen hält es die linke Hand seiner Mutter. Der Blick geht zum Kreuz hin, das der Engel Gabriel in der oberen rechten Ecke sozusagen entgegenträgt, links oben der Erzengel Michael, er trägt in den verhüllten Händen bereits Lanze und Essigschwamm am Rohr, die Leidenswerkzeuge Jesu Christi, als "arma Christi" bezeichnet. Wie durch einen vorausahnenden Schrecken hat sich von dem rechten Fuß die Sandale gelöst und fällt zu Boden. Maria zeigt, dass es viele gefährliche und furchterregende Dinge in unserem Leben gibt, und dass wir jemanden brauchen, an den wir uns in Zeiten des Leides und der Angst wenden können. Sie möchte uns denselben liebevollen Trost spenden wie Jesus. ID 1665: Auch diese Gedenkplastik ist den Unfallopfern aus Alkoven gewidmet.

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher vom 26.01.2018

Steyregg Buch - Manfred Brandl/Peter Grassnigg: Chronik - Seite 151

OÖN vom 08. Jänner 1962 - Seite 5

Persönliche Informationen von Mag. Niklas Salm.Reifferscheidt

Datenbankerfassung

2020-05

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich