Schalenstein im Kroisbach

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Spurenstein

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

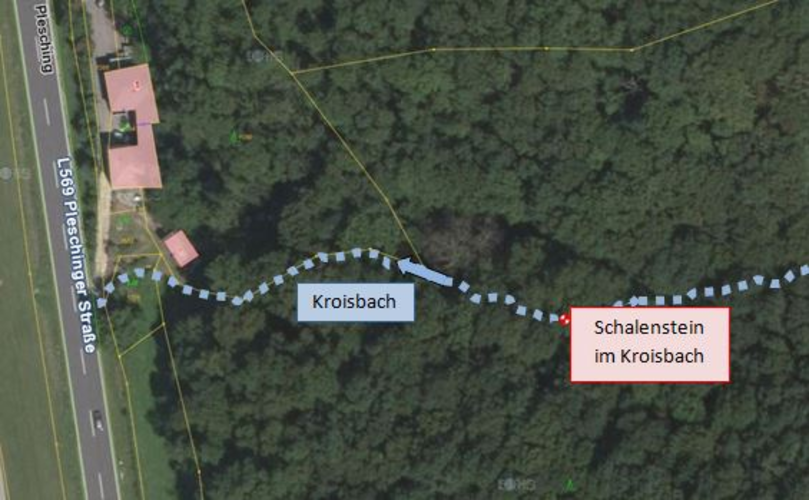

Adressbeschreibung:

Im Bachbett des Kroisbaches, ca. 110 m aufwärts von der Pleschinger Landesstraße L569, unweit des Wohnhauses Plesching 1.

Adresse (Ortschaft):

Plesching 1 (Plesching)

Breiten-, Längengrad:

48.307657, 14.33825 (Navigation

starten)

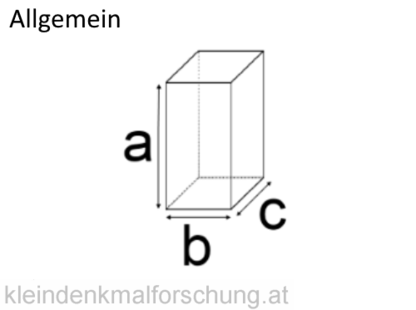

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

60 cm

b) Gesamtbreite:

200 cm

c) Gesamttiefe:

200 cm

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Mit schalenartigen Vertiefungen (Strudellöcher) mit etwa 15 cm Durchmesser und einer Tiefe von max. 10 cm.

Stein-Technik

naturbelassen

Der Stein ist der Familie Rupert und Gertraud Burger (Hof vlg. Bimesbauer), die im Oberlauf des Kroisbaches ihre Landwirtschaft betreiben, aufgefallen und sie haben ihn als Besonderheit erkannt. Dieser besonders ausgeformte Stein befindet sich unter unzähligen Granitblöcken, die in verschiedenen Größen das Fließbett des Kroisbaches bestimmen. Diese grobe Bachbettstruktur in der Steilrunse ließe eher auf eine wildwasserartige Wasserführung schließen, sie ist aber eher gering, wogegen das Gelände hier am Auslauf des Pfenningbergmassivs relativ steil abfällt. Der Kroisbach mündet nach gedeckter Querung unter der Pleschinger Landesstraße und einem Stück Vorland in die Donau. Der Schalenstein befindet sich von der Landesstraße etwa 110 m bachaufwärts. Dr. Björn Berning, Experte für Mineralogie, Geologie und Paläontologie beim O.Ö. Landesmuseum, hat auf Grundlage des Fundortes und einer bildlichen Begutachtung die schalenförmigen Vertiefungen im Stein als sogenannte „Strudellöcher“ interpretiert. Solche „Löcher“ entstehen durch schnell fließendes Wasser, welches an bestimmten Stellen dauerhafte Strudel bildet. Darin fangen sich kleine Steine, die durch ständig kreisförmige Bewegung - nach dem Umkehrprinzip einer Stein- oder Kugelmühle - den Untergrund aushöhlen. Da hierfür eine beträchtliche Menge an Wasser benötigt wird, darf vermutet werden, dass diese Löcher am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren entstanden sind. Dies ist laut Dr. Berning eine grobe Einschätzung, nach dem Augenschein alleine lässt sich das Alter nicht so einfach und präzise feststellen. Der Stein hat etwa 15 solcher „Strudellöcher“, die bis zu 15 cm Durchmesser und eine Tiefe von maximal 10 cm haben. Solche Vertiefungen werden auch Kolke oder Strudeltöpfe genannt. Die heutige Fließrichtung des Wassers ist nicht mehr identisch mit dem ehemaligen Wasserverlauf. Daher stehen die „Strudellöcher“ nicht mehr in der Falllinie und Gerinnespur des ehemals vermutlich sehr umwegig tosenden Baches. Die eingangs beschriebene Struktur des Bachverlaufes lässt aber kaum Zweifel an dieser Einschätzung der Entstehungszeit. Also ist doch einmal vor langer Zeit das Wasser wild brausend den Hang hinuntergestürzt.

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher vom 29.11.2020

Datenbankerfassung

2020-12

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich