Schlosskapelle

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Einsatzkapelle

Zustand:

Gut

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

im südöstichen Teil des Schlosses über zwei Geschosse reichend mit einem Rundbogenfenster in Richtung Schlossterrasse

Adresse (Ortschaft):

Schlossberg 1

Breiten-, Längengrad:

48.286579708537, 14.371632610527 (Navigation

starten)

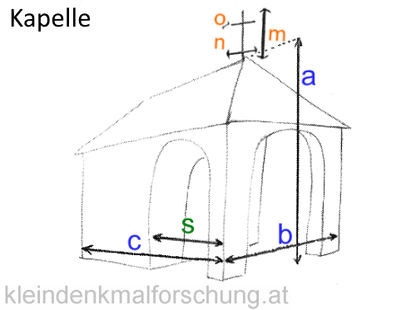

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

803 cm

b) Gesamtbreite:

485 cm

c) Gesamttiefe:

932 cm

m) Bekrönungshöhe:

--- cm

n) Bekrönungsbreite:

--- cm

o) Bekrönungstiefe:

--- cm

s) Laubentiefe:

--- cm

Inschrift

Inschriftentyp

Christusmonogramm (IHS)

am Altar - Aufsatz: Typisch für das Barock bzw. endende Mittelalter ist das Monogramm mit dem Strahlenkranz, wo die Buchstaben den Leib Christi, die Strahlen den vom Leib ausgehenden Glanz symbolisieren.

Die volkstümliche Deutung von IHS sind die Worte "Jesus - Heiland - Seligmacher". Über dem H ist ein Kreuz aufgesetzt.

Darunter ein Herz und drei Nägel, sie deuten das Leiden und den Tod Jesu am Kreuze an. Das Herz für das Herz Jesu - die Liebe, die drei Nägel für die drei evangelischen Räte oder Tugenden, d.s. Armut - Ehelosigkeit (Zölibat) - Gehorsam.

Inschrift

Inschriftentyp

Christusmonogramm (INRI)

im Gusseisernen "Blansko - Kreuz" im Keuzungsmittelpunkt in erhabenen Buchstaben in einem Guss hergestellt

Wappen

Wappentyp

Adel

Jörger`scher Wappenstein - ein Fragment einer Wappentafel: Wolfgang V. Jörger Freiherr von Tollet 1537 - 1613 erwirbt im Jahr 1581 um 112000 fl. gemeinsam mit seinen Brüdern Helmhard und Bernhard die Herrschaft Steyregg und "allem Zubehör" von Hartmann II. und Georg Erasmus von Liechtenstein. Er war insgesamt vier Mal verheiratet. Seine ersten drei Gemahlinnen sind in der Tafel verewigt. Über den "Ehegemähl Wappen" sind die jeweiligen Daten eingraviert.

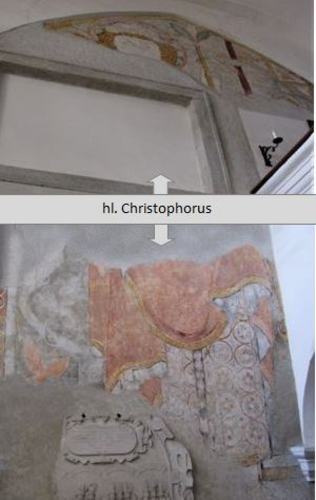

Die Wappentafel aus Marmor (105/82 cm) ist an der südlichen Wand unterhalb des Freskos des hl. Christophorus angebracht. Das zuvor lose Fragment wurde vor einigen Jahren dort fest montiert.

Es zeigt eine Kartusche, die von zwei Putti gehalten wird. Vom linken Putto ist nur der linke Arm erhalten, der ein in einem Fruchtgebinde mündendes Tau hält, auf welchem die Kartusche zu hängen scheint. Der rechte Putto ist vollständig erhalten. Er hält in seiner linken Hand eines der beiden Pflugseche aus dem Wappen der Jörger.

Unter der Kartusche befinden sich vier Wappen. Das ganz linke Wappen ist abgebrochen, kann aber auf Grund seiner Position und der darüber befindlichen Banderole mit dem Textfragment "(Jör)ger Frey(herr...)r Elter" Wolfgang V. Jörger zugewiesen werden. Rechts schließen sich die Wappen seiner drei Gemahlinnen Apollonia Teufel, Barbara Elisabeth von Dietrichstein und Katharina von Ortenburg an.

Die Wappentafel kann aufgrund zahlreicher stilistischer Details eindeutig mit dem Bildhauer Friedrich Thön in Verbindung gebracht werden. Diese Feststellung und die Beschreibung ist den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Autors Norbert Loidol (Friedrich Thön im Dienste adeliger Auftraggeber - Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde) entnommen.

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

"Herrn Wolffgang Jörgers zu Tolleth Kheppach / Und Steyregkh Freyherrn Auf Khreuspach Erblandt (-) Hoffmaister In Österreich ob der Ennss. Kö. Khay. Mat Rath./ Und Landrath. Inhaber der Herrschafft Starchenberg. / Purckhvogth zu Wels und seiner / dreyen Ehegemaehl / Wappen etc. / 1584"

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

APPOLONIA TEIFLIN FREYIN SEIN ERSTE GEMACHELL

Besondere Funktion

Ort für Maiandacht

Es finden hier jährlich Maiandachten statt.

Kapellenfunktion

Haus- / Burg- / Schlosskapelle

Schlosskapelle

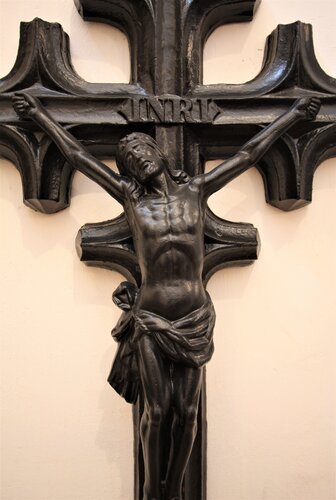

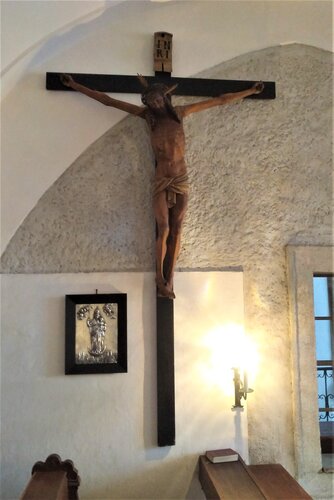

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit Wiederkreuzen)

Ein kunstvoll hergestelltes Grabkreuz aus Gusseisen, auch "Blansko - Kreuz" genannt; das Kreuz ist in der Apsis an der Südwand der Kapelle in einem mit Steingewände eingefassten Türrahmen eingesetzt. Bemaßung Kreuz: 70/190/6,5 cm

Das Alter des Kreuzes ist nicht genau bekannt, vom Eigentümer wird geschätzt, dass es etwa aus der Zeit um 1850 stammt. Im mährischen Blansko reichen die Anfänge der Eisenhütten bis in die letzten Jahre des 17. Jahrhunderts zurück. Einige Jahrzehnte danach kam das Gut von Blansko durch Zukauf zum Stammgut von Ràjec nach 1766 in die Hände der Salm. Die Salm führten das Eisenhüttenwerk von Blansko 130 Jahre lang und in dieser Zeit kam es zum größten Aufschwung.

Das Kreuz stammt demnach aus ehemaliger familieneigener Produktion.

Kreuzdarstellung

Kruzifix

Der Korpus Christi ist ebenfalls aus Gusseisen hergestellt und mit dem Kreuz im Guss verbunden. Bemaßung Christusfigur: 40/58/ 8cm

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

Ölgemälde

Sakrale Ikonographie

Heilige Familie

Die Altarkrone mit dem Bild der hl. Familie wurde 2002 auf den Altar aufgesetzt. Das Gemälde entstammt einer spanischen Malschule aus Chile und ist ein Geschenk zum 60. Geburtstag von Ing. Niklas Altgraf Salm Reifferscheidt sen. Es ist mit einem verzierten, goldfarbenen Rahmen mit Schulterbogen eingefasst.

Über Maria und Josef schweben Gott Vater, links davon die Taube und der "Heilige Geist".

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

Ölgemälde

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Johannes der Täufer

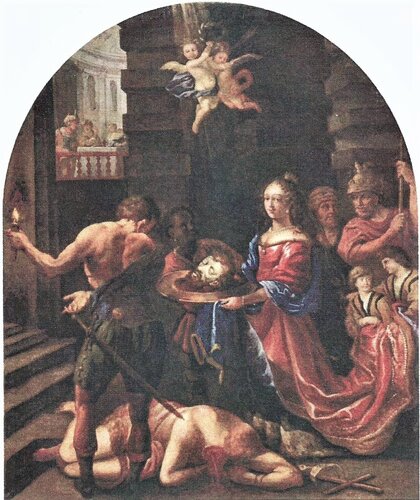

Das barocke Altarbild zeigt die biblische Szene mit der Enthauptung des hl. Johannes des Täufers. Salome, die Tochter Herodias, präsentiert dem König Herodes das Haupt auf einer Silberschüssel, während im Vordergrund der enthauptete Körper liegt und links bzw. im Hintergrund die Schergen zu sehen sind. In der Bildmitte über dem Geschehen schweben zwei Engel und bringen die Märtyrerkrone.

Johannes der Täufer ist nicht nur der Namensgeber des bekannten Ritterordens, er war auch neben dem hl. Georg und dem Erzengel Michael einer der bedeutendsten Schutzpatrone der Kreuzritter, um das 1100 von Regensburg die Donau hinunter fuhren und bei Burganlagen Station machten.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

Ölgemälde, Bildgröße 85/105 cm

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Maria mit Kind

an der Südwand oberhalb des "Blansko - Kreuzes"

Die „Madonna mit dem Kinde“ über dem Altartisch ähnelt dem Bild Raffaels, das er 1513/1514 malte und heute in der Alten Pinakothek von Monaco zu sehen ist.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

Ölgemälde, Bildgröße 33/37,5 cm; in goldfarbenem, mit Ornamentik verziertem Holzrahmen (7 cm) gefasst

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Antonius von Padua

in der Nische der Nordwand im Altarraum oberhalb des Tabernakels

Der Heilige Antonius von Padua wird seit Jahrhunderten in der Familie der Gattin des Schlossherrn verehrt. Ihre Eltern stammen aus Portugal. Auch über die spanische Verwandtschaft des Schlossherrn selbst soll es eine Verbindung zum hl. Antonius von Padua geben.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Karton/Papier

Verglast; Bildgröße 17/24 cm

Sakrale Ikonographie

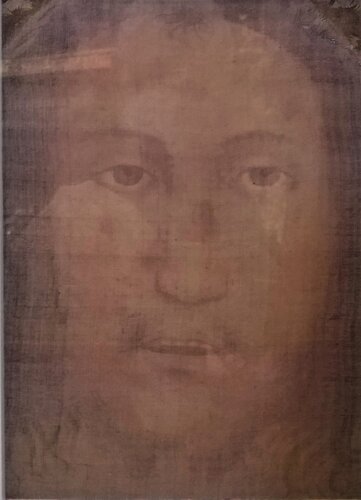

Christusdarstellung - Jesus am Schweißtuch

in der Nische der Nordwand im Altarraum links des Tabernakels

Das Original dieses Christusbildes mit dem Schweißtuch der Veronika ist auf Meerseide gemalt, es nennt sich "der Schleier von Manopello" (Italien).

Das Bild ist ein Geburtstagsgeschenk aus 2009 an die Altgräfin Nathalie Salm-Reifferscheidt von ihren Schwägerinnen Henriette Lederer und Lisi Schuschnigg.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Metall

auf eine Blechtafel gemalt; Bildgröße 73/100 cm

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Marienkrönung

im Bereich der Empore an der Südwand aufgehängt

Es zeigt die Krönung Mariens durch Gott Vater mit dem Zepter, er setzt Maria die Krone auf; Maria in der typischen Gewandung, links Jesus Christus, mit dem Kreuz in der Hand; darüber in der Mitte schwebend die Taube, der "Heilige Geist".

Das Bild der Marienkrönung war lt. Mitteilung von Mag. Niklas Salm - Reifferscheidt die Ausstattung des inzwischen abgekommenen Bildstockes Rammer in der Kirchengasse (damals unweit des Mayerhauser-Kreuzstöckls gestanden). Dieser Bildstock war ursprünglich im Besitz der Familie Salm - Reifferscheidt. Der Bildstock wurde beim Hausbau des Nachfolgebesitzers durch einen Anprall eines LKW zerstört, das Bild der Marienkrönung blieb unbeschädigt und ist seither in der Schlosskapelle verwahrt.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

ein Ölgemälde des Heiligen "Antonius der Einsiedler" oder auch "Antonius der Große bezeichnet"; Bildgröße 83/105 cm

Es ist ein ehemaliges Altarbild des Seitenaltars an der Südwand, das mit der Jahreszahl 1646 signiert ist. Der Seitenaltar, auch Antoni-Altar genannt, wurde im Zuge der Freilegung der Wandfresken entfernt und ist derzeit im Meierhof gelagert.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Antonius der Einsiedler

im Bereich der Empore an der Westwand aufgehängt; In goldfarbenen, mit Ornamentik verziertem Holzrahmen (7 cm) gefasst

Er wird auch als Vater der Mönche bezeichnet, weil er als Eremit in der ägyptischen Wüste gelebt hat. Bis ins 15. Jahrhundert zählte der hl. Antonius zu den volkstümlichsten Heiligen des Abendlandes. Deshalb ist der sog. Antoni-Altar eine logische Art der damaligen Verehrung. Im Volksmund wird er zum Gegensatz von Antonius v. Padua als der „Sautoni“ bezeichnet. Sein Attribut ist unverkennbar das Schwein.

Antonius als Schutzpatron Fleischhauer, der Schweinehirten und der Bürstenmacher, weshalb der Heilige oft im Feuer stehend abgebildet wird. Seine deutlichen Attribute, das sogenannte T, das Tau oder Antoniuskreuz auf seinem Habit, ev. ein Glöckchen und ganz wesentlich das Schwein, Symbol seines Sieges über die vielen Versuchungen und Peinigungen.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Leinen

Ölgemälde; Bildgröße: 63/80 cm

Sakrale Ikonographie

Heilige Familie

im Bereich der Empore an der Westwand aufgehängt

nochmals das Bild der hl. Familie, mit Gott Vater über allem schwebend; zwischen Gott Vater und den Personen die schwebende Taube, der „Heilligen Geist“, im Stile der Nazarener; Josef mit dem Attribut der weißen Lilie, Symbol für Reinheit, Jungfräulichkeit, Maria mit fein angedeutetem Sternenkranz.

Es entstammt, wie das Bild an der Altarkrone, einer spanischen Malschule aus Chile und ist ein Geschenk zum 60. Geburtstag von Ing. Niklas Altgraf Salm Reifferscheidt- Raitz sen.

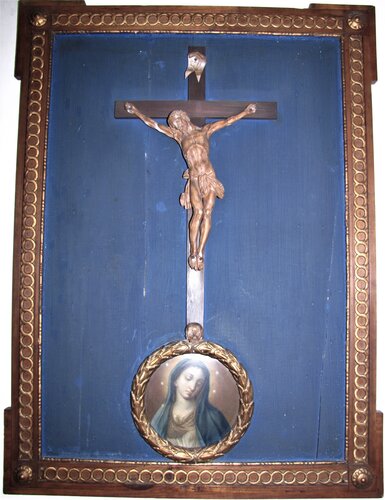

Sakrales Bild

Material für Bilder

Holz

Bildgröße 77/110 cm, Kreuz 42/73 cm; Kreuzstamm und Kreuzbalken 4,3 cm; kreisrundes Marien-Medaillon DM 23 cm, mit Ölfarben auf Blech gemalt mit plastischer floraler Reliefornamentik goldfarben umrahmt

An der Kreuzspitze eine geschnitzte Fahne mit der 2-zeiligen Inschrift INRI.

Es ist ein Geschenk von Freunden an die Eltern des Eigentümers.

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Kruzifix

im Bereich der Empore an der Westwand aufgehängt;

eine Installation eines Kruzifixes (Kreuz aus Holz, Korpus Christi aus Lindenholz, geschnitzt in der Werkstätte der Bildhauerfamilie Schwanthaler) mit einem Totenkopf am Fuß des Kreuzstammes und einem Medaillon der Mutter Maria darunter, alles auf einer Holztafel, mit Holzrahmen in josefinischem Stil eingefasst

Der Schädel unter dem Kreuz (Grab Adams) symbolisiert den Tod und die Erlösungsbedürftigkeit des alten Adam und entspricht der Erlösung des am Kreuz vergossenen Blutes des neuen Adam Christus.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Nordwand über den Bänken

Sakrale Ikonographie

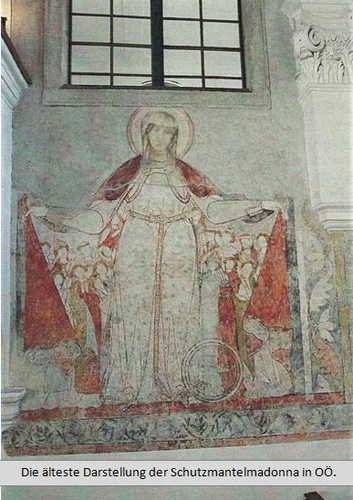

Mariendarstellung - Schutzmantelmadonna

Die Schutzmantelmadonna gilt als die älteste bekannte Darstellung dieser Art in Oberösterreich. Die obere Partie des Bildes war total zerstört und wurde ergänzt. Es ist eine stehende Madonna ohne Kind, in gut erhaltener, roter Vorzeichnung, vielfach in Ocker und Brauntönen, allerdings in sehr spärlicher Farbkraft. Maria überragt an Größe die unter dem Mantel stehenden Menschenkinder, an denen keine Trennung nach geistlichen und weltlichen Repräsentanten der Christenheit festzustellen ist. Die Gestalt Mariens ist blockhaft und gedrungen, sie wird von einem weiten, gegürteten Gewand umhüllt, dessen Falten am Boden leicht aufsetzen.

Interessant sind auch die im unteren Teil des Bildes befindlichen Inschriften, die nur mehr fragmentarisch vorhanden sind. Die unregelmäßige Verteilung der Schrift lässt darauf schließen, dass es sich um keinen ursprünglichen Bestand handelt. Die Buchstaben sind in den Verputz eingeritzt und teilweise von unregelmäßiger Größe. Entziffern ließ sich : "S(ancta) Mari(a), go" und "Ave Maria gracia p(lena), beides in Unziale. Zu datieren sind die Inschriften in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts. Charakter und Verteilung der Inschriften deuten darauf hin, dass sie von verschiedenen Personen aus Devotion eingekratzt wurden.

Über den gotischen Fresken der Schutzmantelmadonna fand man im Zuge der Freilegung Reste einer späteren Bemalung (Renaissance), die sich nicht datieren ließ. Im Jahre 1581 übernahmen die streng protestantischen Jörger von den Liechtensteinern die Herrschaft Steyregg. So ist zu vermuten, dass in dieser Zeit die Muttergottes übermalt wurde. Die Jörger haben sich im ehemaligen Nord-West-Trakt allerdings ein eigenes protestantisches Bethaus errichtet, das im Jahre 1770 jedoch dem verheerenden Brand zum Opfer fiel.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Südwand nächst des Einganges

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Christophorus

Der hl. Christophorus an der Südseite, links von „Abrahams Schoß“, füllt zwei Drittel der Breite und die gesamte Höhe der Wandfläche. Große Teile seines Kopfes, seine linke Hand und die mittlere Partie seines Gewandes sind vorzüglich erhalten. Von Abraham und dem darüber befindlichen Heiligen ist er durch eine kräftige, senkrechte Linie getrennt, während sich aber der durchwatete Fluss nach rechts hin auch unterhalb der Paradiesdarstellung (Hortus Deliciarum) fortsetzte. Die hier sich tummelnde Fische sind noch gut erkennbar. Unterhalb des hl. Christophorus befand sich ein Durchgang, der im Zuge der Renovierung 1959 zugemauert wurde.

Christophorus - Darstellungen werden in und auf Kirchen immer in überlebensgroßer Gestalt dargestellt, damit sie dem Gläubigen sofort von Weitem oder unmittelbar beim Betreten des Gotteshauses ins Auge springen. Dies entspringt dem festen Glauben des Mittelalters, dass man an jenem Tage nicht vom „schnellen Tod“ ereilt werden kann, sobald der Blick auf diesen besonderen Heiligen fällt. (Siehe auch viele Kirchen im Kärntner- bzw. im Tiroler Raum. Der hl. Christophorus ist daher auch der Patron der Autofahrer.)

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Ostwand links des Altares

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Georg

Im Bilde rechts und links des Altares sind nur Fragmente eines Freskenzyklus erkennbar; es dürfte sich um den hl. Georg (links) handeln, ein Ritterheiliger, dessen Hintergrund durch runde Kuppeln stilisiert die Stadt Jerusalem widergibt. Dem Stile nach sind die Fresken dem Umkreis der Malerschule von St. Florian zuzuordnen.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Ostwand rechts des Altares

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Florian

Im Bilde rechts und links des Altares sind nur Fragmente eines Freskenzyklus erkennbar; es dürfte sich um den hl. Florian (rechts) handeln, ein Ritterheiliger, dessen Hintergrund, durch runde Kuppeln stilisiert, die Stadt Jerusalem wiedergibt. Der hl. Florian ist am Wappen der Florianer zu seinen Füßen zu erkennen. Dem Stile nach sind die Fresken dem Umkreis der Malerschule von St. Florian zuzuordnen.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

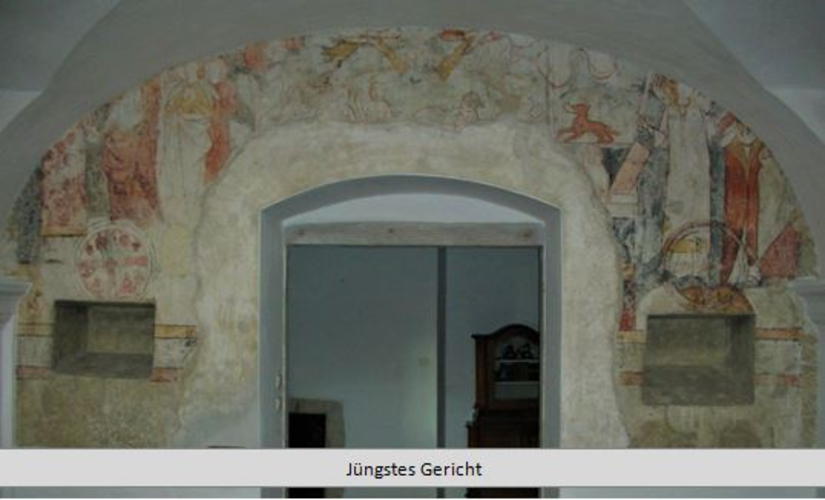

gotische Freskenmalerei an der Westwand unterhalb der Empore

Sakrale Ikonographie

Biblische Darstellung - Das jüngste Gericht

Das Jüngste Gericht in voller Breite der Westwand der Kapelle, eine Weltgerichtsdarstellung, ist ebenso nur in jenem Teil erhalten, der sich unterhalb der eingebauten Empore befindet. Der Gläubige wurde beim Verlassen der Kapelle anhand der anschaulichen Darstellungen zu einem gottesfürchtigen Leben angehalten. Es winkte der Himmel als Belohnung, es drohte die fürchterliche Hölle als Strafe. Zwei Engel blasen die Posaunen zur Auferstehung, der Erzengel Michael mit seinem Richtschwert überwacht das Auferstehen der Toten aus den geöffneten Särgen. Links geleitet ein Engel die Seligen zur ewigen Glückseligkeit, der Engel zur Rechten treibt die Verdammten vor sich her zum Höllenrachen.

Einzigartig ist die Darstellung von Tieren, die den Auferstandenen ihre fehlenden Körperteile zurückbringen. Der Vogel bringt dem Handlosen seine Hand, rechts bringt der Hund dem Fußlosen seinen Fuß. Die Darstellung verweist auf Bibelstellen, dass die Menschen am Jüngsten Tage aus den Gräbern auferstehen und dann aber vollständig vor das Richtschwert treten werden.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Südwand im Gewölbeansatz unterhalb der Empore

Sakrale Ikonographie

Biblische Darstellung - Paradies

der Hortus Deliciarum (der Garten der Köstlichkeiten/Lustgarten) - Paradies - Himmel: an der Südseite der Kapelle. Dargestellt als thronender Abraham in alter, bärtiger Gestalt mit Heiligenschein, in einem Tuch hält er fünf kleine Menschen. Für das Paradies, in dem man sein wird, wachsen links seltene Pflanzen. Die Darstellung von "Abrahams Schoß" mit den fünf Seligen entstand wahrscheinlich auch hier, wie die Fresken am Altar unter byzantinischem Einfluss.

Oberhalb des Himmelreiches müssen sich weitere Malereien befunden haben; erhalten sind lediglich noch ein ornamentaler Streifen sowie Reste eines nimbierten Kopfes.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

gotische Freskenmalerei an der Nordwand im Gewölbeansatz unterhalb der Empore

Sakrale Ikonographie

Biblische Darstellung - Hölle

An der Nordseite rechts, unmittelbar angrenzend an das Weltgericht, ist die Hölle dargestellt. Man erkennt noch Reste der flammenumzüngelten Pforte. Der Satan ist mit vor der Brust gekreuzten Armen an die Höllenpforte gefesselt, während ein tiergestaltiger Teufelsgeselle einen Verdammten zu dieser hinschleppt.

Kapellenausstattung

Altar

Der Altar aus 1680 mit gesprengtem Rundgiebel über Doppelsäulen steht an der Außenwand, er ist nach Osten ausgerichtet. Der Altaraufsatz mit dem Bild der Heiligen Familie wurde 2002 zum 60. Geburtstag des Vaters des Eigentümers aufgesetzt.

Kapellenausstattung

Sitzbank

Im Kapellenraum sind jeweils vier Sitzbänke, durch den Mittelgang getrennt, eingebaut. Sie bieten 24 Personen Platz. Die Bänke wurden 1955/56 im Anschluss nach der Freilegung und Restaurierung der Wandfresken eingebaut. Die Herkunft ist nicht mehr bekannt. Stilistisch sind sie aus dem Rokoko. Die Seitenteile sind in einem Schnitzwerk aus floralen Elementen verziert und mit 1790 bezeichnet.

Im rückwärtigen Eingangsbereich sind 6 bewegliche Bänke ohne Lehne aufgestellt, die ebenfalls 24 Sitzplätze bieten.

Auf der Empore sind neben dem Eingang links zwei Bänke mit insgesamt 8 Sitzplätzen vorhanden. Sie sind ein Geschenk des Stiftes St. Florian und stammen aus der Klosterkirche Pulgarn.

Vor der Tabernakelnische im Altarraum sind neuerdings 3 Klappsessel installiert.

Die Kapelle bietet somit insgesamt 59 Sitzplätze.

Kapellenausstattung

Wandkerzenhalter

im Mittelteil an den Gewölbepfeilern der Nord- und Südwand und im Bereich der Empore auf Höhe der Brüstung, insgesamt vier Stück, alle mit elektrischen Kerzen ausgestattet. Die zwei Halterungen im Mittelteil sind aus Metall gepresst, dem Schmiedeeisen nachgeahmt. Die Halterungen an der Empore sind aus echtem Schmiedeeisen geformt.

Die Wandkerzenhalter wurden 1955/56 im Zuge der Sanierung der Kapelle angebracht.

Kapellenausstattung

Standkerzenhalter

In der Kapelle befinden sich 7 Standkerzenhalter herkömmlicher Form und zusätzlich 2 links und rechts des Altares in Form von aufgeständerten Laternen.

am Altartisch: 4 Stück aus Metall, goldfarben, 25 cm hoch;

links und rechts des Altares am Boden aufgestellt in Laternenform: 2 Stück aus Schmiedeeisen, schwarz gestrichen, 110 cm hoch; Laternenkörper mit Dach 14/14/36 cm;

in Nische Nordwand beidseits des Tabernakels: 2 Stück aus Metall, silberfarben, 37 cm hoch;

neben Gewölbepfeiler rechts vorne: 1 Stück aus Schmiedeeisen, schwarz gestrichen, 139 cm hoch; Standbeine 35/35 cm; ein Geschenk einer Steyregger Familie

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

ein aus Holz kunstvoll geschnitztes Kreuz mit Strahlenkranz, feuervergoldet. Am oberen Ende des Kreuzstammes ist ein 2-zeiliges Christusmonogramm (INRI) eingeschnitzt. Kreuzstamm und -balken sind mit Ornamenten reich verziert. Bemaßung Kreuz: 10,5/38 cm

dem Kreuz zu Füssen ein Totenkopf: Der Schädel unter dem Kreuz (Grab Adams) symbolisiert den Tod und die Erlösungsbedürftigkeit des alten Adam und entspricht der Erlösung des am Kreuz vergossenen Blutes des neuen Adam Christus.

Kreuzdarstellung

Kruzifix

Der Korpus Christi ist aus Edelmetall gegossen, silberfarben gehalten; Bemaßung: 9/13 cm.

Die gesamte Kreuzesdarstellung ist unter einen Glassturz gesetzt, der auf einer hölzernen Unterlagscheibe aufgesetzt ist.

Der Glassturz (DM 14 cm, Höhe 46 cm) ist am Altartisch aufgestellt; Bemaßung Glassturz: DM 14 cm, H 46 cm

Das Kreuz ist aus neobarocken Teilen zusammengesetzt. Es wurde in einem Kunstladen in Wien etwa 1990 erstanden.

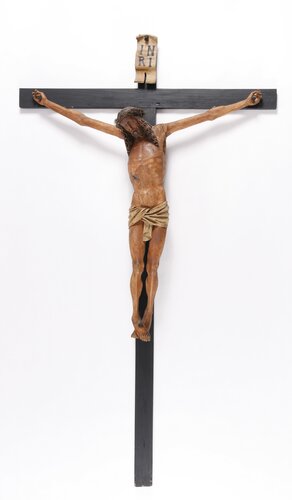

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Holzkreuz 144/257cm, an der Nordwand der Empore; Kreuzstamm und Kreuzbalken 10/2,5 cm;

an der Kreuzspitze eine geschnitzte Fahne mit der 2-zeiliger Inschrift INRI, schwarz auf weißem Grund.

Kreuzdarstellung

Kruzifix

gotisches Kruzifix um 1500 aus Lindenholz vollplastisch geschnitzt; Drei-Nagel-Typus, rechts geneigtes Haupt mit gebundenem Lendentuch; 120/145 cm, Scheitelhöhe 124 cm

Kapellenausstattung

Vortragekreuz

Das Vortragekreuz in Form eines Malteserkreuzes ist am linken Rand des Altares fixiert. Es wird beim feierlichen Einzug bei Maltesermessen verwendet und fungiert während der Messe als Altarkreuz. Der Eigentümer hat es erworben, als er den Malteserrittern in O.Ö. vorstand. Inzwischen werden durch ihn andere Ämter bei den Maltesern wahrgenommen, sodass dieser Bezug nach wie vor aufrecht ist.

Das Kreuz ist auf eine schwarzen Holzstange aufgesetzt. Im Übergang ist ein kunstvoller, goldfarbener Knauf eingesetzt. Das Kreuz ist aus Edelmetall, glanzpoliert mit ziselierten Rändern, silberfarben ausgeführt. Jeweils im Kreuzmittelpunkt sind das Christusmonogramm und das Marienmonogramm in kunstvoll verzierten Einfassungen, goldfarben eingesetzt; Bemaßung des Kreuzes: 34/37 cm. Bemaßung der Monogramme: 11,5/14,5 cm.

Das Malteser- bzw. Johanniterkreuz ist das markante, sichtbare Erkennungszeichen des Ordens. Der

Orden ist zur Zeit der Kreuzzüge in Jerusalem entstanden und hat sich vor allem der Kranken- und Versehrtenpflege verschrieben.

Heute noch ist der Orden mit diesem auffallenden Kreuz eine katholische Hilfsorganisation mit einer

Fülle an caritativen und sozialen Aufgaben, der protestantische Zweig nennt sich Johanniter-Orden.

Dieses Malteser-Kreuz ist ein Pfeilspitzenkreuz, in dem die acht Spitzen des Kreuzes zum einen die 8

Seligpreisungen aus dem Matthäus-Evangelium, zum anderen aber auch die 8 Länder kennzeichnen

sollen, aus dem sich die Kreuzritter bei der Gründung des Ordens aus den sogenannten Zungen

zusammensetzten: Frankreich, Provence, Auvergne, Italien, Aragon, England, Deutschland und

Kastilien. In dem Malteserkreuz werden allerdings auch die vier Tugenden der Kreuzritter gesehen:

Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung und Tapferkeit. Zur Zeit gibt es im Großpriorat Österreich 392

Ordensmitglieder mit einem Prokurator an der Spitze.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Metall

Reliefbild aus Edelstahl gegossen; Bildgröße 23/31 cm

Das Bild stammt aus dem Salm`schen Eisenhüttenwerk im Mährischen Blansko, das nach 1766 ca. 130 Jahre lang erfolgreich im Familienbesitz der Salm geleitet wurde.

Der Herstellungsort Blansko ist auf der Rückseite eingegossen.

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Jesus spendet die Kommunion

Der Rahmen, in einem Guss mit dem Bild, ist reich verziert. Oben in de Mitte das Herz Jesu mit Kreuz im Strahlenkranz. Jesus mit Heiligenschein dargestellt, spendet die Kommunion. Der Kommunionempfänger ist mit betenden Händen dargestellt. An den seitlichen Bildumrandungen befinden sich Weinranken und Getreideähren. Im unteren Rahmenteil die Inschrift: COMMUNIO

Da mit dem Empfang der heiligen Kommunion des letzten Abendmahls Jesus gedacht wird, gehören Wein und Brot zu den zentralen Symbolen für das feierliche Ereignis. Wein und Brot symbolisieren den Leib und das Blut Christi. Dies wird mit der Darstellung der Trauben und der Weizenähren versinnbildlicht. Die Weizenähre steht für Brot, das Grundnahrungsmittel der Menschen. Brot bedeutet Leben, nicht hungern zu müssen. Trauben stehen für Fruchtbarkeit.

Für die Kommunionkinder bedeuten diese Zeichen, dass sie zu Jesus kommen und das Brot mit ihm teilen sollen.

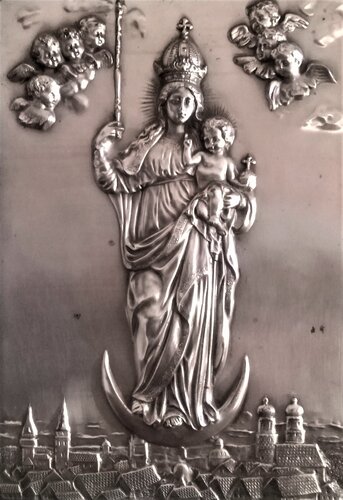

Sakrales Bild

Material für Bilder

Metall

Reliefbild aus Zinn gegossen, an der Nordwand im Bereich der Empore aufgehängt; Bildgröße 25/35 cm; in einem Holzrahmen (6 cm) gefasst

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Maria Königin

Bei der Muttergottes dürfte es sich um die Patrona Bavariae (lateinisch für: Patronin Bayerns) handeln, die in dem Fall über München schwebt und nicht wie in Natura auf der Mariensäule vor dem Dom zu unserer Lieben Frau steht. Im Dreißigjährigen Krieg legte Kurfürst Maximilian I. das Gelübde ab, ein "gottgefälliges Werk" errichten zu lassen, falls München und Landshut vom Krieg verschont blieben. 1638 ließ er die Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz errichten. Die schwebende Madonna ist keine Originalnachbildung, aber es könnte derselbe Gedanke dahinter sein.

Kapellenausstattung

Messglocke

an der Südwand, rechts neben der ehemaligen Tür in die Sakristei; eine Messingglocke (14,5 cm DM, 11,5 cm hoch) an einer Halterung aus Schmiedeeisen. An der Glocke sind drei Reliefbilder und eine Inschrift eingegossen. An der Vorderseite sieht man das Jörger-Wappen mit den beiden Stechmessern des Pfluges, links davon eine Herz-Maria- und rechts davon eine Herz-Jesu Darstellung. An der Rückseite zur Wand ist die Jahreszahl 2002 vermerkt, das Jahr des 60. Geburtstages von Ing. Niklas Altgraf Salm Reifferscheidt sen. Diese Glocke wurde ihm von der Baufirma Lackinger, die an den Schlosssanierungsmaßnahmen wesentlichen Anteil hatte, zum Geburtstagsgeschenk gemacht. Mit den Sanierungsmaßnahmen wurde unmittelbar davor begonnen.

Kapellenausstattung

Tabernakel

in der Nische der Nordwand im Altarraum; Bemaßung Ansicht: ca. 75/105 cm;

im süddeutschen, barocken Stil in den Farben Schwarz und Gold ausgeführt. Die Tabernakeltür ist aus Eisen geschmiedet, mit stabiler Umrahmung und schnittmusterartiger, floraler Flächenverzierung, ebenfalls goldfarben. Mittig in das Muster ist das lateinische Kreuz eingesetzt.

Es wurde im Jänner 2021, im Hinblick auf die Abhaltung von monatlichen Messfeiern, angeschafft.

Kapellenausstattung

Kniebank

vor dem Altarpodest mittig aufgestellt; aus Holz hergestellt, Kniesockel und Lehnfläche mit purpurrotem Samt gepolstert

Sakrale Figur

Material für Figuren

Gips

Sakrale Ikonographie

Engel

In der Nische Nordwand sind am Tabernakel 2 weiße Engel positioniert; Bemaßung jeweils: 10/15/26 cm.

Sie gelten als bäuerliche Kleinkunst und stammen vom Hausaltar des ehemaligen Bauernhofes Heizinger vlg. Achleitner aus Obernbergen.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Holz

am Altartisch links aufgestellt

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Johannes Nepomuk

eine barocke Darstellung, aus Holz geschnitzt und feuervergoldet; in Tschechien erstanden;

Bemaßung Figur: 14/7/44 cm; Sockel 10 cm hoch; Strahlenkranz DM 14 cm; Gesamthöhe 51 cm

Fenster

Fensterform

Halbkreisbogen (Rundbogen)

an der Ostseite der Kapelle hinter dem Altar

Fensterfunktion

Belichtung

Fenster

Fensterform

Rechteckige Fenster mit geraden Sturz

Zwei Fenster finden sich an der Nordseite der Kapelle auf Höhe des Gewölbeansatzes. Die Verglasung in Holzrahmen ist noch Original aus der Errichtungszeit. Die beiden Fenster waren einmal Außenfenster, durch viele Etappen von Erweiterungen und Umbauten am Schloss sind sie zu Innenfenstern geworden, die aber dennoch umwegig als Belichtung dienen.

Fensterfunktion

Belichtung

Fenster

Fensterform

Rechteckige Fenster mit geraden Sturz

Zwei ehemalige Fenster an der Südseite der Kapelle auf Höhe des Gewölbeansatzes sind zugemauert und nur mehr durch die steinernen Umrahmungen erkennbar. Die beiden Fenster waren einmal Außenfenster, durch viele Etappen von Erweiterungen und Umbauten am Schloss haben sie ihre Funktion verloren.

Fensterfunktion

Blindfenster

Tür

Türsturz

Gerader Sturz

Im Altarraum an der Südwand gab es früher eine Sakristeitüre. Sie ist nur mehr durch die Laibung aus Granitstein mit aufwändiger, auskragender Sturzausführung erkennbar. Die Türöffnung ist zugemauert, in ihr ist das sogenannte "Blansko-Kreuz" angebracht.

Türblatt

Kein Türblatt - Blindtür

Blindtür

Tür

Türsturz

Gerader Sturz

im Bereich der Nordwand eine Seitentür unter der Empore

Türblatt

Holztür - Eingestemmte Füllungstür

Die Tür ist mit kunstvoll geschmiedeten Gehängen und einem antiken, schmiedeeisernen Schlossmechanismus ausgestattet.

Tür

Türsturz

Gerader Sturz

zweiflügelige Eingangstür in die Kapelle mit Türrahmen aus Granitstein

Türblatt

Holztür - Eingestemmte Füllungstür

Fenster

Fensterform

Rechteckige Fenster mit geraden Sturz

Zwei ehemalige "Beichtfenster" an der Westwand beidseits des Einganges; sie wurden auch als sogenannte "Gucklöcher" benutzt, damit Messbesucher, die in der Kapelle keinen Platz mehr fanden, an der Feier von außen teilhaben konnten. Inzwischen sind diese in der "Jüngsten Gericht Darstellung" des Wandfreskos integrierten Wandöffnungen zugemauert.

Fensterfunktion

Blindfenster

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Die ostseitige Mauer ist eine Außenmauer, sie ist beidseits verputzt, innen Glattputz mit Freskenmalerei.

Alle anderen Wände und auch die Decken ( Kuppel) sind ebenfalls glatt verputzt. Die Kuppel im Altarraum ist mit einer barocken Stuckarbeit mit floralen Elementen verziert.

Mauerwerk-Technik

verputzt

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Der Fußboden ist mit Platten aus Marmor und Schieferstein in geometrischen Mustern ausgelegt, die Stufen sind aus demselben Material.

Stein-Technik

geschliffen

Errichtung

650

- 1500

Votationsgrund

Bet-/Andachtstätte

Die Schlosskapelle ist dem hl. Johannes dem Täufer geweiht, er war seit ehedem neben dem hl. Georg der Patron der Kreuzritter, die bei einigen Kreuzzügen auf der Fahrt von Regensburg der Donau entlang an der Burg Steyregg vorbei kamen und hier wahrscheinlich Gottesdienste feierten.

Die Schlosskapelle trägt als integrierter Bestand in sich das Schicksal des gesamten, wahrscheinlich über tausendjährigen Schlosses zu Steyregg. Seine Entstehung liegt im Dunkeln, die Anlage dürfte schon um das Jahr 1000 Bedeutung zur Be- und Überwachung des Donauübergangs im Bereich der Traunmündung gehabt haben. Es besteht die Ansicht, dass selbst der Name Steyregg durch die Lage der ehemaligen Burg entstand, sie sei damals „das Eck der Steyrer“, ein Bollwerk des Geschlechtes der Traungauer nördlich der Donau gewesen. Die erstmalige Erwähnung der Burg zu Steyregg stammt aus dem Jahre 1070. Mit einiger Genauigkeit lässt sich aber die Wandbemalung der Schlosskapelle mit den ersten Fresken bestimmen. Sie fällt in das 2. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts; in dieser Zeit (von 1280 - 1406) war die Anlage im Besitze der Herren von Kapellen, wobei Ulrich II. v. Kapellen die Burg im Jahr 1280 als Gefolgsmann Rudolfs des Habsburgers von den Kuenringern erworben hat. Nach dessen Tod (1301) folgte ihm sein Sohn Janns I., der mit Kunigunde v. Wallsee verehelicht war und bis 1354 auf Steyregg residierte. Es ist kaum zu bezweifeln, dass der sehr gottesfürchtige Janns v. Kapellen es war, der diese Schlosskapelle zumindest ausschmücken ließ. Mit seiner Stiefmutter Margarethe von Falkenberg (gest. 1325) erfüllte er das Gelübde seines Vaters Ulrich II. v. Capellen, die Grablege zu Pulgarn und ein Spital dort für Pilger und Mittellose zu gründen. Die erste Erwähnung der Schlosskapelle stammt aus dem Jahre 1305, wobei sich ein Pfarrer, Albert von Taversheim, verpflichtete, im Pfarrort am Donauübergang gegen Linz dreimal wöchentlich in derselben die Messe zu lesen. Die Kapelle befindet sich im Osttrakt des Schlosses. Sie hat im Grundriss die Form eines Längsbaues, der sich aus einem etwa quadratischen Langhaus und einer ebenso quadratischen Apsis zusammensetzt. Der Höhe nach reicht sie über zwei Stockwerke der Schlossanlage. Ein hohes Außenfenster in der Apsis und zwei Seitenfenster in der Nordwand sorgen für Helle und freundliches Erscheinen. Die Schlosskapelle ist "orientiert", d.h. wie unsere meisten Kirchen ist sie nach Osten ausgerichtet. Im 14.Jhdt. ragte die Apsis der Kapelle gegen den Osten frei aus dem Gebäude heraus. Erst in der Renaissance wurde die Ostfassade erneuert und die Apsis umbaut. Die Kapelle weist romanische, gotische und barocke Symbole auf. Der heutige Raumeindruck der gotischen Kapelle wird weitgehend durch die Barockisierung um das Jahr 1860 bestimmt. Wesentliche Teile sind der frühen Gotik zuzuordnen. Selbst beim gravierenden Eingriff im Barock blieb der Grundriss der Kapelle unangetastet. Die Kapelle ist dem hl. Johannes dem Täufer geweiht. Das Zentrum der Kapelle ist der Altar, in den die Reliquien von Heiligen eingelassen sind. Das barocke Altarbild zeigt die biblische Szene mit der Enthauptung des hl. Johannes des Täufers. Das Patrozinium der Kapelle geht u.E. bis auf den 1. Kreuzzug in das hl. Land im Jahre 1095/1096 zurück, wo die Kreuzritter, auf der Donau von Regensburg kommend, hier in dieser Burg Halt machten. Die Mensa des Altares stammt aus der Gotik und lässt Spuren einer ehemaligen Bemalung erkennen. Die Altarkrone mit dem Bild der hl. Familie wurde erst im Jahr 2002 anlässlich des 60. Genurtstages von Ing. Altrgraf Niklas Reifferscheid t- Reitz, aufgesetzt. Ein Juwel barocker Stuckaturkunst ist die Decke in der Altarkuppel mit reichem floralen Schmuck, ein frühes Werk der Gebrüder Carlone. Vier Engel an den Gewölbesockeln steigen aus den vier Ecken, sogenannte Putti; jeder von ihnen zeigt eines der Geißelwerkzeuge Christi, bekannt auch als "Arma Christi", Dornenkrone, Geißel, das Kreuz und die Nägel. Der Stuck wurde in den 1950er Jahren vom Salzburger Bildhauer Hans Kals restauriert. Im Jahre 1956 wurden vom damaligen Schlossherrn unter dem barocken Oratorium (Gebetsraum) Malereien entdeckt, der daraufhin eine Restaurierung der Kapelle einleitete. Der akademische Maler Anton Deckert legte gotische Fresken frei. Beim Entfernen zweier barocker Seitenaltäre fand man weitere gotische Malereien. Aus dem freigelegten Bestand kann man auf eine vollständige Ausmalung der Kapelle schließen. Stilistisch sind die Fresken dem Umkreis der Malerschule von St. Florian zuzuordnen. Durch die barocke Umgestaltung ca. 1860 wurden die gotischen Fresken stark in Mitleidenschaft gezogen. An der Westseite sind Teile eines Weltgerichtes (Jüngstes Gericht) zu sehen, das sich an der nördlichen Längswand mit Darstellung der Hölle und an der südlichen mit Bildern des Paradieses (Hortus Deliciarum), dargestellt im Geiste der Romanik, mit den Seelen in Abrahams Schoß, fortsetzt. Unmittelbar daran schließt das gewaltige Fragment des überlebensgroßen Christophorus - Freskos an; diesem gegenüber befindet sich an der Nordwand das im Jahre 1956 freigelegte Fresko der Schutzmantelmadonna, die älteste Darstellung dieser Art in Oberösterreich. Der weitere freigelegte Zyklus im Altarraum ist nur in Fragmenten erhalten. Apostelmedaillons und Ritterheilige sind erkennbar. Bei den Ritterheiligen links und rechts des Altares dürfte es sich um den hl. Georg (rechts) sowie den hl. Florian (links) handeln. Der hl. Florian ist durch das Florianer Wappen zu seinen Füßen erkennbar. Während der Restaurierung entdeckte, aber nicht freigelegte Fragmente weisen darauf hin, dass sich im Altarraum (Chor) noch eine Reihe weiterer Ritterheiliger sowie Gestalten in geistlichen Gewändern befunden haben. Auf den Rahmenstreifen oberhalb der Ritterheiligen standen ursprünglich deren Namen in schwarzer Unzialschrift; die erhaltenen Spuren einzelner Buchstaben sind heute nicht mehr im Zusammenhang lesbar. Bei den 1956 entfernten Seitenaltären handelt es sich um den Marienaltar, der an der Nordwand stand und den St. Antoni - Altar gegenüber an der Südwand, der bisweilen im Meierhof deponiert ist. Der Marienaltar wurde restauriert und im Mai 2008 anlässlich des 60. Geburtstages von Nathalie Altgräfin zu Salm - Reifferscheidt - Raitz in der Marienkapelle an der Schlossterrasse neu eingerichtet. Beim Eintreten ist zur Rechten ein Weihwasserbecken in die Mauer eingelassen. Es stammt aus der herrschaftlichen Familiengruft am Friedhof der Stadtpfarre Steyregg und wurde 2004 hier angebracht. Ein Geschoß höher, auf der Empore, steht ein Harmonium. Es stammt aus dem Kloster Hohenfurth in Tschechien (Vyssi Brod). Die Kapelle bietet mit der aktuellen Ausstattung mit Bänken insgesamt 59 Sitzplätze. Im Stiftsbrief vom 10. August 1425 (sanct Lorrenzi Tag Anno 1425) widmete Hartneid von Lichtenstein zu Ehren des St. Antoni - Altars eine Menge an Pfründen aus verschiedenen Gütern und Lehen und verfügte, dass der Pfarrer und „deren Nachkommen“ in der Kapelle zu Steyregg alle Jahre zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sowie zu Christi Himmelfahrt, am Fronleichnamstag, zu allen Frauentagen, zu den Johannistagen des Täufers und des Evangelisten, zu Peter und Paul, zu den zwölf Patronstagen, zum St. Antoni Tag, der Kirchweih der Kapelle, der Kirchweihe des St. Antoni - Altares sowie zu Allerheiligen des nachts eine Vesper, morgens ein „löblich Amt“ und auch sonst sollen in der Kapelle „alle Tag täglich“ eine Messe gefeiert werden. Welchem hl. Antonius der ursprüngliche Antoni - Altar gewidmet und geweiht gewesen war, konnte bislang nicht eruiert werden. Die Verfügungen im Stiftsbrief lassen die Widmung an beide zu. Der heutige Antonius Altar, der 1668 bei der Barockisierung der Kapelle an der Wand des hl. Christophorus stand und 1955 im Zuge der Restaurierung der Fresken herausgenommen worden ist, ist jedenfalls beiden Antonii gewidmet. In der Familie der Altgräfin Nathalie Salm - Reifferscheidt jun. – Gemahlin des heutigen Eigentümers - wird seit Jahrhunderten im Besonderen Antonius von Padua verehrt, als der Patron des Geschlechtes und des Landes Portugal. Er war in Lissabon geboren und entstammte der portugiesischen Adelsfamilie Bullion (Buglion/Bulhen). Die Großmutter der Frau Altgräfin Nathalie jun. war eine geborene Gräfin von Bullion, also eine direkte Nachfahrin aus dem Geschlechte von Gottfried von Bullion. Neben der jährlichen Abhaltung von Maiandachten sollen ab 2021 auch wieder monatlich je eine Messe gefeiert werden. Damit wird an die alte Tradition angeschlossen und dem Stiftsbrief aus dem Jahre 1425 etwas entsprochen. Hierfür gibt es seit Neuem in einer Nische der Schlosskapelle wieder einen Tabernakel. Natürlich steht die Kapelle bei den geplanten Messen und Andachten für die Steyregger offen. Dann ist die Kapelle endlich wieder „bewohnt und belebt“, so der Schlosseigentümer.

Literaturquelle

2003

DEHIO OBERÖSTERREICH Band 1, Mühlviertel-Die Kunstdenkmäler Österreichs,

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 872-873

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 872-873

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 04.01.2021

Die Kapelle des Hl. Johannes d. Täufers im Schloss Steyregg - eine kunsthistorische Beschreibung, herausgegeben von Mag. Niklas Salm - Reifferscheidt.

Friedrich Thön im Dienste adeliger Auftraggeber - Ergänzende Zuschreibungen von Werken in Ober- und Niederösterreich an den von Regensburg stammenden und in Grieskirchen tätigen Bildhauer und dessen Werkstätte - Seiten 345 - 362. Autor Norbert Loidol

Schlosskapelle zu Steyregg, Entwurf einer Beschreibung, Mag. Niklas Salm-Reifferscheidt, 2004. Schloss/Museum/Kapelle/Gotische Fresken.

Transkription St. Antoni-Altar vom 16.12.2020 von Hans Hametner auf Grundlage eines Briefes vom 10. August 1425 aus dem Archiv des Stiftes St. Florian.

Mündliche und schriftliche Informationen durch E-Mails vom Eigentümer Mag. Niklas Salm-Reifferscheidt.

Baukulturelles Erbe Steyregg. BDA Landeskonservatorat für Oberösterreich, September 2003. Schloss Steyregg, Schlossberg, Gdst. Nr.11,.12 - Schlosskapelle hl. Johannes.

Der Schädel unter dem Kreuz: von Thomas Schwierz, März 2018 - http://www.kameradschaftsbund-eidenberg.at/fileadmin/Fotos/Historisches/web_Schaedel_unter_dem_Kreuz_neu.pdf

Datenbankerfassung

2020-12

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich