Gründungskapelle des Heilig-Geist-Spitals im Kloster Pulgarn

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Einsatzkapelle

Zustand:

Gut

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

Im Nordtrakt der ehemaligen Klosteranlage integriert, unmittelbar westseitig an den Kirchenraum mit einem Durchgang angeschlossen.

Adresse (Ortschaft):

Pulgarn 3 (Pulgarn)

Breiten-, Längengrad:

48.281207473282, 14.40294769661 (Navigation

starten)

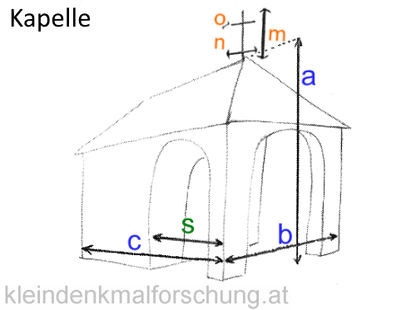

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

613 cm

b) Gesamtbreite:

643 cm

c) Gesamttiefe:

486 cm

m) Bekrönungshöhe:

--- cm

n) Bekrönungsbreite:

--- cm

o) Bekrönungstiefe:

--- cm

s) Laubentiefe:

--- cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

vere filius dei erat iste

Symbol

Kreuz: Weihekreuz

An der Südwand links von der THRONENDEN MADONNA (Schutzmantelmadonna) neben dem Wappen der Capeller.

Symbol

Kreuz: Weihekreuz

An der Nordwand unterhalb der KREUZIGUNG mit Christushand.

Gedenktafel

Material für Tafeln

Stein - Marmor

Im Ziegelfussboden der Gründungskapelle ist ein Rotmarmorstein (0,55/1,60 m) des 15. Jahrhunderts eingelassen. Er befindet sich in der südlichen Hälfte des Raumes mit einem Abstand von 1,50 m von der Ostwand und 1,85 m von der Südwand.

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Der schlichte eingravierte Kelch mit einer Hostie lässt vermuten, dass es sich um einen Priestergrabstein handelt. Die schlecht erhaltene Schrift scheint allerdings nicht fertiggestellt worden zu sein, es war schließlich durchaus üblich, den Grabstein bereits zu Lebzeiten anfertigen zu lassen. Hier weist die Datierung "m.cccc" auf das Jahr 1400; im Anschluss daran folgt eine Leerstelle in der nächsten Zeile, wo offensichtlich das Todesjahr hätte ergänzt werden sollen.

Lt. Angabe im DEHIO, Seite 879 handelt es sich um den Grabstein des Priesters Hermanus Polt, gestorben 1450.

Wappen

Wappentyp

Adel

Im Scheitelpunkt des Gewölbes zeigt der runde Schlussstein das Zinnen-Wappen der Gruber aus Luftenberg.

Dieses Wappen kommt auch bei der geistlichen Stifterfigur Karl der Gruber, links der GROSSEN KREUZIGUNG vor. Dort befindet es sich zu seinen Füßen.

Diese plakative Allgegenwart der Stifter gibt Zeugnis vom Stolz und vom Selbstwert der weltlichen Herrschaften dieser Zeit.

Wappen

Wappentyp

Adel

An der Südwand links zu Füßen der THRONENDEN MADONNA (Schutzmantelmadonna) das Wappen der Capeller.

Wappen

Wappentyp

Adel

An der Südwand rechts zu Füßen der THRONENDEN MADONNA (Schutzmantelmadonna) das Wappen der Falkenberg. Nur mehr fragmentarisch erahnbar, aber logisch im Spiegelbild des Capeller Wappens.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

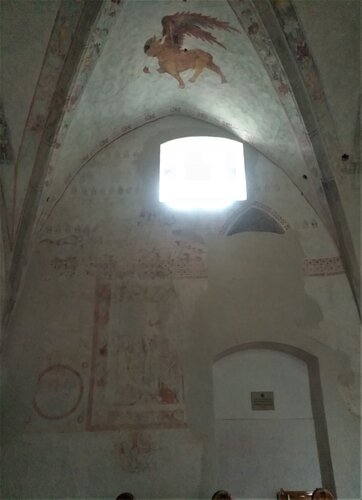

An der Ostwand über dem Apsisbogen.

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Kruzifix mit Assistenzfiguren

Gehört zu den Fresken der oberen Zone: GROSSE KREUZIGUNG

Ebenso realistisch in Ausdruck und Bewegung wie idealisiert in der Raumaufteilung und der Momentanaufnahme eines mehrstündigen Zeitablaufes, ist diese "Kreuzigung mit Gedränge" der beherrschende Schwerpunkt im Raum, der den Beschauer auch noch nach 2000 Jahren bewegt und betroffen macht. Doch Jesus steht fast aufrecht am Kreuz, mit offenen Armen; ein Hinweis auf die Auferstehung, auf das ewige Leben? Wie auch der Totenkopf und die Gebeine zu Füßen nicht nur den Tod sondern auch seine Überwindung bedeuten könnten. Ganz anders die beiden Schächer, gekrümmt, das Leid nicht auf sich nehmend. Dismas, dem Guten, wird seine Seele von einem Engel in den Himmel geflogen; Gesmas, des Bösen Seele verfällt dem geflügelten Teufel. Unter dem Kreuz die Gruppe der Trauernden in der anmutigen Haltung des Weichen Stiles. Maria im blauen Gewand, rechts von ihr Johannes, links eine ihrer Schwestern Maria Salome oder Maria Kleophas und ganz außen, stark beschädigt, Maria Magdalena, die in schmerzlicher Gebärde ihr Gesicht verhüllt. Dahinter Longinus, er ist blind und braucht einen Helfer, der ihm die Lanze führt, hier gleichzeitig mit Stephaton, der den mit Essig getränkten Schwamm empor reicht. Auf der anderen Seite des Gedränges Kriegsknechte, die das Gewand Jesu teilen und das Los über seinen Rock werfen, ferner spottende Hohenpriester, Älteste und Schriftgelehrte. Alles eingetaucht in das Braunrot der Finsternis, die von der sechsten bis zur neunten Stunde herrscht und ein Erdbeben auslöst, das den Hauptmann - hier mit Spruchband - ausrufen lässt: Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen!

Der Schädel unter dem Kreuz mit gekreuzten Knochen (Grab Adams) symbolisiert den Tod und die Erlösungsbedürftigkeit des alten Adam und entspricht der Erlösung des am Kreuz vergossenen Blutes des neuen Adam Christus.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

An der Südwand

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Georg

Gehört zu den Fresken der oberen Zone: GEORGS KAMPF MIT DEM DRACHEN

Georg von Kappadokien zählt zu den 14 Nothelfern und ist u.a. Patron der Spitäler. Sein Kult hat ihren Ursprung in der Ostkirche, wurde aber durch die Kreuzfahrer auch im Abendland verbreitet. Die Legende ist seit dem 11. Jahrhundert bekannt. Ein giftspeiender Drache kann von der tödlichen Verpestung der Stadt Silena in Libyen nur dadurch abgehalten werden, dass ihm zuerst Lämmer, dann Söhne und Töchter geopfert werden. Als das Los auf die Königstochter fällt und diese ihren Tod durch das Untier betend erwartet, stürmt Georg hoch zu Ross daher, tötet den Drachen im Zeichen des Kreuzes und bewirkt so die Bekehrung der Stadt zum Christentum. Im Gegensatz zur erschütternden Realistik der Kreuzigung wird hier eine Legende im "Weichen Stil" geradezu märchenhaft erzählt. Das Gute besiegt das Böse und die Dramatik des Geschehens ist eingebettet in eine ruhige, zauberhafte Ideal-Landschaft mit Königsschloss, Fels- und Baumbestand, darin ganz unbeteiligt Hase, Eichhörnchen und Eule. Die noble Erscheinung des hl. Georg und das mit sicherem Strich konturierte edle Ross verweisen auf eine höfische Szene. Ganz bewusst trägt Georg die gleiche modische Tracht wie der weltliche Stifter der Herrschaft von Luftenberg. Ganz hervorragend auch die Bewegung im Bild mit dem nach vor stürmenden prächtigen Pferdekopf, der ebenso nach vor gerichteten Lanze und der nach hinten wehenden Gewandung. Durch die großen Fehlstellen im unteren Bildteil sind vom Drachen nur seine zwei Hörner erkennbar. Die weiche Bildwirkung in Farbgebung und Linienfluss setzt sich in der Bewältigung des Hintergrundes fort mit flächenfüllenden "Weichmachern" in Form von Schablonenmustern, wie sie auch bei den anderen Darstellungen in großem Variationsreichtum und in Form von dekorativen Bordüren verwendet sind.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

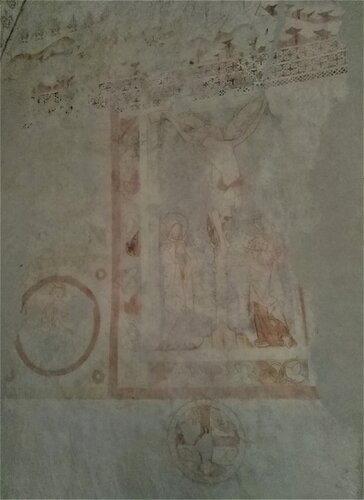

An der Südwand

Sakrale Ikonographie

Mariendarstellung - Schutzmantelmadonna

Gehört zu den Fresken der unteren Zone: THRONENDE MADONNA

Maria wird mit der Krone als Himmelskönigin dargestellt und hält das Jesuskind auf ihrem rechten Arm. Sie steht vor einer Trifora des Quergiebels vom Satteldach des Baldachinschreins, der mit Krabben besetzt ist. Ebenso die Dachränder der beiden Eckfialen.

Die Taube, die neben Maria in den Zweigen sitzt, kann als Symbol der Reinheit, Unschuld und Liebe gesehen werden. Im speziellen Fall, wo die Gottesmutter den Menschgewordenen präsentiert, weist uns die Taube auf die Verkündigung an Maria hin, ein Motiv, das dem Orden des Heiligen Geistes sicher am Herzen gelegen war. Weitere Deutungsebenen sind nur noch spekulativ zu erahnen, da die Malereien links neben Maria nicht mehr erhalten sind.

Die beiden Schutzsuchenden Personen sind nach dem Prinzip der Bedeutungsgröße wesentlich kleiner dargestellt. Im Mantel lassen die beiden Stifterfiguren auf Margarethe und Janns von Capellen schließen.

Die Schutzmantelschaft - ursprünglich ein Rechtsgestus aus dem herrschaftlichen Bereich - ist seit dem 13. Jahrhundert in Zusammenhang mit der Marienverehrung zu finden. In Pulgarn hier ist aber die Schutzmantelmadonna mit dem Kind am Arm abgebildet.

Zu Füßen Mariens links das Wappen der Capeller, rechts im beschädigten Bereich, wäre das Wappen der Falkenberg zu erwarten.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

An der Nordwand

Sakrale Ikonographie

Christusdarstellung - Kruzifix mit Assistenzfiguren

Gehört zu den Fresken der unteren Zone: KREUZIGUNG

Auf einem Astkreuz mit Weinrankenumrahmung. Die schmerzlich gebogen hängende, ausdrucksvolle Gestalt des Gekreuzigten wird flankiert von Maria und Johannes. Ein wohl schematisch konzipiertes, aber symbolhaft inspiriertes Andachtsbild, das zu mystisch-meditativer Deutung anregt.

Das Astkreuz, beliebtes Motiv zur Zeit der Mystik, spielt einerseits auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse an, der in der Mitte des Paradieses stand. Durch seinen Opfertod am Kreuz hat Christus den Sündenfall überwunden. Andererseits ist er als Lebensbaum, als "arbor vitae" zu interpretieren, der Zeichen für die Überwindung des Todes ist. Der Baum der Erkenntnis wird als Antitypus zum Baum des Lebens bzw. dem Kreuz gesehen. Beide werden durch Christus in der österlichen Vollendung vereint. Mit ihrem eschatologischen Gehalt weist diese Darstellung also hin auf Endzeit und Paradies.

Profanes Bild

Material für Bilder

Putz

An der Ostwand über dem Apsisbogen beidseits der GROSSEN KREUZIGUNG.

Gehört zu den Fresken der oberen Zone: Zuerst in kleinerem Maßstab angesetzt und dann beinahe auf Lebensgröße korrigiert, verweisen sie selbstbewusst auf Herkunft und Auftrag. Links der geistliche Stifter Karl Gruber mit schwarzem Talar, in der Zeit von 1382 bis 1427 als Klosterbruder zu Pulgarn erwähnt und 1416 als Klostervorsteher genannt. Er war auch Pfarrer von Steyregg zwischen 1405 und 1425. Zu seinen Füßen das Dreizinnen-Wappen der Gruber von Luftenberg.

Rechts sein Bruder Engelhard der Gruber als weltlicher Stifter in hochmodischer Tracht. Der Hintergrund ist in Schablonenmalerei ausgeführt und zeigt heraldische Adler bzw. stilisierte Blattmotive. Durch die regelmäßige Anordnung entsteht ein tapeten- oder stoffmusterartiger Effekt, dessen Flächen in spannungsvollen Kontrast zu den Figuren tritt.

Karl und Engelhard Gruber haben als Stifter auch in der Pfarrkirche in Steyregg für eine Freskendekoration gesorgt. Dort sind sie in ähnlicher Weise zu Seiten der großen Anna-Selbdritt-Gruppe abgebildet.

Profanes Bild

Material für Bilder

Putz

An der Nordwand.

Gehört zu den Fresken der unteren Zone: KLOSTERBRUDER. Innerhalb des quadratisch gerahmten Rundmedaillons die Figur eines anbetenden Stifters im Talar mit weißem Doppelkreuz auf der linken Schulter und dem Wappen der Capeller zu seinen Füßen. Es ist die Ordenstracht des Heiligen-Geist-Ordens; die ehemals schwarze Farbe des Talars hat sich am Fresko nicht erhalten. Der mit portraithaften Zügen Dargestellte dürfte Eberhard der II. von Capellen sein, der als letzter seines Geschlechts 1406 verstorben ist, und so wohl erst auf Veranlassung der Erbtochter Dorothea in Art eines Epitaphs den Ordensbrüdern zur fortwährenden Fürbitte, stellvertretend für die Stifterfamilie, präsentiert wurde.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

Der Schlussstein des Kreuzrippengewölbes zeigt das Dreizinnen-Wappen, umgeben von einem gemalten Strahlenkranz, was auf den Umbau der Gruber von Luftenberg im frühen 15. Jahrhundert hinweist. An dieser prominenten Stelle im "Zenit" sind ansonsten theologische Motive wie zum Beispiel das Agnus Dei gängig. Diese ständige, fast plakative Allgegenwart der Stifter gibt Zeugnis vom stolzen Selbstverständnis der weltlichen Herrschaften. Beiderseits der Rippen und am Gewölberand betonen überaus reich gestaltete Bordüren aus exotischen Blatt- und Blütenornamenten das Kreuzgewölbe, dessen Flächen von zarten grünen Ranken auf weißem Grund überzogen sind. Eingebettet darin die vier Evangelistensymbole: der Engel für Matthäus, der Stier für Lukas, der Löwe für Markus und der Adler für Johannes. Sie geben Zeugnis für die darunter befindliche Kreuzigung.

Die Zuordnung der Symbole zu den einzelnen Evangelisten liegt im Inhalt bzw. Charakter der Evangelienanfänge begründet und ist seit Gregor I. festgelegt. Als Träger des Himmelsgewölbes kommen die Evangelisten oder deren Symbole häufig zur Darstellung. Im Mittelalter werden die Evangelistensymbole auch christologisch gedeutet und dabei von den vier Hauptereignissen des Lebens Jesu zugeordnet: Mensch-Inkarnation, Stier-Opfertod, Löwe-Auferstehung, Adler-Himmelfahrt. So mag es als Zeichen der Überwindung des Todes gelten, dass der Adler genau im Gewölbefeld über der Kreuzigungsdarstellung zu finden ist. Die Pulgarner Evangelistensymbole sind im Sinne der apokalyptischen Wesen mit Flügeln ausgestattet, wie dies während des ganzen Mittelalters gebräuchlich war. Zusätzlich tragen sie Schriftbänder, die sie namentlich bezeichnen.

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Matthäus (Evangelist)

Im Kreuzgewölbe Ostseite (Engel)

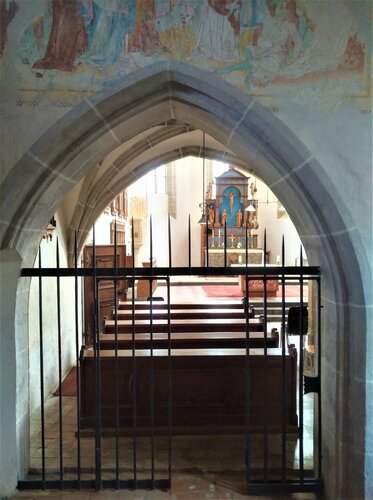

Tür

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

Im gotischen Apsisbogen ist ein Schmiedeeisengitter mit einer zweiflügeligen Gittertür zur Abtrennung von Kirche und Kapelle eingezogen. Der Türsturz ist daher ein theoretischer, er ist mit der oberen Abgrenzung der bogenförmig aufgesetzten Gitterstäbe markiert.

Türblatt

Eisentür - Schmiedeeisentür

Die zweiflügelige Türöffnung hat eine Bemaßung von 140/204 cm. Die gesamte Schmiedeeisenkonstruktion ist in dunkelgrauer Farbe gehalten.

Kapellenausstattung

Sitzbank

Inmitten des Kapellenraumes sind seit 2020 zwei Bankreihen für je 6 Personen aufgestellt. Zusätzlich sind an den Wänden entlang 20 flexible Sessel aufgestellt. Diese 32 zusätzlichen Sitzplätze sind zur Erweiterung des Kirchenraumes für Gottesdienste und Konzerte eingerichtet.

Fenster

Fensterform

Kielbogen (Spitzbogen)

An der Südseite ist das gotische Spitzbogenfenster mit seinem Maßwerk, einem Vierpass, noch erhalten. Die Glaselemente sind aus bleigefassten Butzenscheiben zusammengesetzt.

An der Nordseite gegenüber ist ein solches Fenster fast zur Gänze zugemauert, es ist nur mehr der Spitzbogen erkennbar.

Fensterfunktion

Belichtung

Tür

Türsturz

Bogenförmiger Sturz

Gotischer Spitzbogen: Außen an der Südseite unterhalb der Empore der Kapelle ist das profilierte Steingewände eines Portals freigelegt. Es könnte sich sowohl um den Hauptzugang gehandelt haben, als auch um ein Portal in einem ehemaligen Kreuzganghof.

Türblatt

Kein Türblatt - Blindtür

Das Portal ist zugemauert und mit einer kleinen rechteckigen Fensteröffnung versehen.

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

Fresko in der Wandnische außen, südseitig.

Sakrale Ikonographie

Dreifaltigkeitsdarstellung

Südseitig an der Außenmauer der Gründungskapelle befindet sich eine kleine spitzbogige Wandnische, in der nur mehr Reste einer Vorzeichnung zu einem gotischen Fresko erkennbar sind - es ist die Darstellung des GNADENSTUHLS. Dieser zeigt die bärtige Gestalt Gottvaters, der in seinen Händen das Kreuz mit dem Sohn hält; über dem Kopf Christi schwebt die Taube. Der Gnadenstuhl kann als eine der bedeutendsten Bildschöpfungen zum Thema der Dreifaltigkeit gelten. Der Begriff geht auf Martin Luther zurück. Auch diese Darstellung bezieht sich ähnlich wie das dreifigurige Kreuzigungsbild in besonderem Maß auf das Wandlungsgebet - Gottvater empfängt den Leib des Sohnes und reicht ihn wieder dar. Das Motiv des Gnadenstuhls erfreute sich bis in die Barockzeit großer Beliebtheit.

Künstler

Wintersteiger, Josef (26.3.1948 - 11.11.2015)

1993-96 Freilegung der Fresken und Restaurierung durch Josef Wintersteiger.

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Der Fussboden ist mit roten gebrannten Ziegeln ausgelegt.

Mauerwerk-Technik

verputzt

Errichtung

650

- 1500

Votationsgrund

Bet-/Andachtstätte

Im frühen 14. Jahrhundert ist Steyregg Sitz der Herrschaft der Capeller. Ulrich von Capellen, ein Gefolgsmann von König Rudolf v. Habsburg wurde zum Dank für die gewonnene Schlacht am Marchfelde reich begütert, 1281 erwarb er die Burg Steyregg von den Kuenringern. Um 1300 dürfte Ulrich den Entschluss gefasst haben, am Saumweg von Taversheim (Steyreck) ein Spital zu gründen. Nach seinem Tod 1301 übernahm Margarethe von Falkenberg, seine 3. Frau die Verwirklichung dieses Vorhabens. Gemeinsam mit ihrem Stiefsohn Jans v. Capellen begann sie im Jahr 1303 in Pulgarn mit der Errichtung des Hospitals zur Aufnahme von Alten, Armen und Siechen. Am 21. Dezember 1315 übergeben Jans v. Capellen und seine Frau Kunigunde v. Wallsee das Spital mit Grund und Boden an den Heilig-Geist-Orden in Wien; zwei Priester waren künftig für dreizehn Spitalinsassen zuständig. Durch eine Stiftung kommt im Jahr 1328 ein Frauenkloster desselben Ordens dazu. Nach wechselndem Geschick wird das Doppelkloster 1576 aufgelöst und kommt dann 1609 an die Jesuiten von Linz. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 geht das Kloster Pulgarn mit all seinen Besitzungen in den staatlichen Religionsfond über, 1807 wird das gesamte Areal an Franz Ritter von Steinhauser verkauft. 30 Jahre später, 1836 ersteigerte das Augustiner Chorherrenstift St. Florian den Großteil der Liegenschaften und Gebäude, die Florianer sind auch heute noch Eigentümer der Klosteranlage Pulgarn. Vom Kirchenraum unter der Empore mit Netzrippengewölbe führt ein gotischer Spitzbogen in den sogenannten „Freskenraum“. Ein nahezu rechteckiger Raum, in dem im Jahre 1985 unter Tüncheschichten Fresken entdeckt werden. Die Freilegung und Konservierung derselben, sowie die Restaurierung des Raumes mit seinem arkadierten ehemaligen Eingangsbereich erfolgt in den Jahren 1993-96 über Initiative des KIWANIS CLUB LINZ und der KULTURINITIATIVE PRO PULGARN. Nach Entfernung der barocken Zwischendecke und der Wiedergewinnung der bemalten Raumschale war der Raum schlüssig als GRÜNDUNGSKAPELLE DES HEILIG-GEIST-SPITALS zu identifizieren. Sehr früh wurde als oberster Schutzpatron für alle Leidenden der Heilige Geist verehrt. Viele Anstalten und Spitäler und später auch Apotheken nannten sich „Zum Heiligen Geist“. Diese Verehrung ist durch viele Jahrhunderte nachweisbar. Die Freilegung und Restaurierung der Fresken erfolgte durch den akad. Restaurateur Josef Wintersteiger. Diese rühren von zwei Ausstattungsphasen her. A) Fresken der unteren Zone: Sie datieren stilistisch in das frühe 14. Jahrhundert und verweisen thematisch auf die Stiftung von 1315. Damals war dieser erste Sakralraum von Pulgarn in einer Höhe von ca. 4 m mit einer ebenen Decke von oben begrenzt. Die ursprüngliche Ausmalung in der unteren Zone besteht aus isolierten Andachtsbildern und Weihekreuzen, wobei sich die Malschicht nur in Resten erhalten hat. B) Fresken der oberen Zone: Im frühen 15. Jahrhundert wird die Kapelle mit Hilfe einer Stiftung der Gruber von Luftenberg erhöht und erhält mit zwei Maßwerkfenstern, dem Kreuzrippengewölbe und den Wandmalereien der oberen Zone ihr heutiges Aussehen. Spätere barocke Veränderung an der Nutzung des Raumes (Vermauern eines Maßwerkfensters, rechteckiger Fensterausbruch) haben leider Teile der Substanz des nordseitigen Wandbildes unwiederbringlich zerstört. Hinter dem großen gotischen Spitzbogen an der Ostwand kann eine kleine Apsis angenommen werden, die beim Bau der Klosterkirche von 1512-14 zum Abbruch kommen musste. Die Wandmalereien der oberen Zone sind wohl „al fresco“ gemalt, aber nicht in den frischen Putz, sondern umbaubedingt auf eine frische Kalkschlämme, was für die Freilegung und Konservierung besondere technologische Probleme mit sich gebracht hat. Die Fresken der oberen Zone gehören dem „Weichen Stil“ der Gotik an. Die Klosterkapelle oder "alte Kapelle" dürfte aus der Gründungszeit des Klosters um ca. 1315 stammen. An der Westseite zeigt sich eine überbaute Empore, getragen auf drei kurzen Säulen, die südlich auf einem Spitzbogen, in der Mitte auf einem Rundbogen u. im Norden auf einem Halbbogen sitzt, dort führt auch noch eine granitene Treppe unter die abgemauerte Empore. Die eingezogene Wand über der Empore ist weiß getüncht, es findet sich dort keine Wandmalerei. An der Nordseite ist in der östl. Ecke noch die Nische eines ehemaligen Einganges zu sehen. Im obersten Bereich des Arkadenbogens ist ein Fenster ausgebrochen worden. Die Wand ist an den Rändern im Bogen und zu den Kreuzrippen mit Bandornamentik überzogen. In der linken Hälfte der Wand ist eine Kreuzigung als Kanonbild - ein Baum- oder Astkreuz - flankiert von Maria und dem Apostel Johannes dargestellt. Das Astkreuz (Motiv aus der Zeit der Mystik) wird einerseits zum Symbol des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, der in der Mitte des Paradieses stand, anderseits ist er als der Lebensbaum, der „Arbor Vitae“, als Zeichen der Überwindung des Todes, zu verstehen. Links neben dem Kreuzigungsbild ist ein kleines Medaillon mit einer knienden Gestalt zu erkennen. Es ist ein Klosterbruder im Talar in Anbetung der Kreuzigung. Die Reste der Malschicht lassen noch die Ordenstracht des Heilig-Geist-Ordens erahnen. Die Ostseite öffnet sich im unteren Bereich in einem gotischen Spitzbogen in den Kirchenraum. Eine Gitterstabkonstruktion mit Durchlass trennt den Kapellenraum von der Kirche ab. Über diesem Spitzbogen befindet sich eine breitflächige Wandmalerei, eine vielfigurige Kreuzigungsgruppe aus dem Jahre 1420. An der Südseite der Gründungskapelle sind auf der getünchten Wand ebenso herrliche Wandmalereien zu sehen, u.a. Georgs Kampf mit dem Drachen, darunter die Schutzmantelmadonna. In der linken Ecke der Südwand ist ein hohes gotisches Fenster mit Vierpass und Kreuzrippensprosse noch erhalten. Auch das Deckengewölbe ist reich verziert. Der Schlussstein des Kreuzrippengewölbes zeigt das Dreizinnen-Wappen, was auf den Umbau der Gruber von Luftenberg im frühen 15. Jahrhundert hinweist. Beiderseits der Rippen und am Gewölberand betonen überaus reich gestaltete Bordüren aus exotischen Blatt- und Blütenornamenten das Kreuzgewölbe, dessen Flächen von zarten grünen Ranken auf weißem Grund überzogen sind. Eingebettet darin die vier Evangelistensymbole: der Engel für Matthäus, der Stier für Lukas, der Löwe für Markus und der Adler für Johannes. Sie geben Zeugnis für die darunter befindliche Kreuzigung. Die Wand- und Deckenmalereien von Pulgarn aus dem 15. Jahrhundert zählen in Qualität und Erhaltungszustand zu den bedeutendsten spätgotischen Fresken des Weichen Stiles in Oberösterreich. Sie zeugen von einer meisterlichen Hand, die am Pulsschlag der Zeit arbeitet und die Kenntnis der späten florentinischen Trecento-Malerei voraussetzt. Im Außenbereich ist an der Südseite unterhalb der Empore der Kapelle das profilierte Steingewände eines Portals freigelegt. Es könnte sich, sowohl um den Hauptzugang gehandelt haben, als auch um ein Portal in einen ehemaligen Kreuzganghof. Um den Kreuzgang herum dürften vorwiegend die Räumlichkeiten des Konvents angeordnet gewesen sein.

Literaturquelle

2003

DEHIO OBERÖSTERREICH Band 1, Mühlviertel-Die Kunstdenkmäler Österreichs,

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 878 - 879

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 878 - 879

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 24.11.2017

Baukulturelles Erbe Steyregg lt. BDA Landeskonservatorat für Oberösterreich. September 2003 beschrieben mit "Ehemaliges Kloster des HL.Geist-Ordens, Pulgarner Straße, Gdst.Nr. 1 (Kapelle des 14. Jahrhunderts integriert).

Unter Denkmalschutz auf Grund des §2a des Denkmalschutzgesetztes, BGBl. I Nr. 170/1999.

Historisches Steyregg Nr. 8, Jahrgang 2003 - Die Klosteranlage Pulgarn 2. Teil

Kulturinitiative PRO PULGARN - Gotik in Pulgarn: Kunsthistorische Beschreibung von Gerhard Sedlak

Historisches Steyregg Nr. 7, Jahrgang 2003 - Die Klosteranlage Pulgarn 1. Teil

Steyregg Buch - Manfred Brandl/Peter Grassnigg: Pulgarn Seiten 122 - 127

Der Schädel unter dem Kreuz: von Thomas Schwierz, März 2018 - http://www.kameradschaftsbund-eidenberg.at/fileadmin/Fotos/Historisches/web_Schaedel_unter_dem_Kreuz_neu.pdf

Datenbankerfassung

2020-12

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich