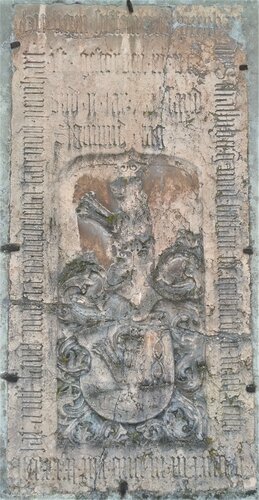

Klosterkirche Pulgarn 02 - Grabtafel Familie Schallenberg

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Denkmaltragendes Objekt

Zustand:

Witterungsschäden

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

An der nordseiten Außenmauer der Klosterkirche Pulgarn links des Kircheneinganges.

Adresse (Ortschaft):

Pulgarn 33 (Pulgarn)

Breiten-, Längengrad:

48.281176, 14.403154 (Navigation

starten)

Grabtafel

Material für Tafeln

Stein - Marmor

Rotmarmortafel - Bemaßung 95/193 cm. Das Epitaph zeigt einem gängigen mittelalterlichen Typus folgend in der Mitte das reliefierte Familienwappen, das von einem umlaufenden Schriftband eingefasst wird. In diesem Fall setzt sich der Text des Schriftbandes oberhalb des Wappenreliefs in waagrechten Schriftreihen fort.

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Hir ligen Stephan und Pernhart von Schallenberg und Stephan ist gestorben nach Christi gepurt im m vier1487 jar auff sand Maria Magdalena tag und pernhart ist gestorben m vc und II jar auf sand Sigmund tag.

Wappen

Wappentyp

Adel

Die Grabplatte (das Epitaph) der beiden Pernhart und Sigmund zeigt ebenso den klassischen Aufbau der umlaufenden gotischen Beschriftung des 15. Jh. mit dem versenkten, inliegenden Schildbild, wobei ebenso Postament und Schildhalter durch Akanthuslaub ersetzt sind. Eingebettet in die Laubverzierung liegt das Schallenberg´sche Wappenschild im unteren Feld, das einen gekrönten Löwen trägt, bekräftigt mit dem Zeichen von zwei Schwänzen. Unmittelbar auf das Schallenberg-Wappen aufgesetzt ist der Ritterhelm, das Symbol der adeligen Würde, nochmals umrankt von Akanthus. Aufgesetzt im freien Feld ist dann als Blickfang und markante Helmzier nochmals der rechtsgerichtete Löwe. Im Löwen sah man Macht, grenzenlose Tapferkeit, Unsterblichkeit und er war das Zeichen der Auferstehung.

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

An dieser Außenmauer-Nordseite ist die Grabtafel angebracht.

Mauerwerk-Technik

verputzt

Das Ensemble an Grabplatten, Tafeln und Reliefbildern an der, von der Straße gut eingesehenen nordseitigen Kirchenwand, ist eine Visitenkarte der historischen Vergangenheit Pulgarns, die einen Bogen über einen weiten Zeitabschnitt spannt. Damit werden die geschichtlichen Ereignisse von der Gründung der Klosteranlagen bis in das 20. Jahrhundert auf eindrückliche Weise in Zusammenhang gebracht. Zum einen sind die drei Grabplatten bzw. Reliefbilder die letzten dürftigen Reste der monumentalen Hochgräber aus der Kirche am Bühel (Frauenkloster), zum anderen sind es die Zeichen des Gedenkens an angesehene und bekannte Chorherren des Augustinerstiftes St. Florian, die in der Zeit von 1940 – 1945, in der Verfolgung durch die NSDAP enorme Drangsale erlitten. Nach mündlicher Überlieferung wurde man der Grabtafeln und Reliefbilder im Umfeld des ehemaligen Frauenklosters - am Bühel - etwa um 1930 beim Ausgraben von Pflanzlöchern fündig. Bei einer flächendeckenden Grabungsaktion kamen dann die Tafeln zum Vorschein. Der damalige Pfarrer Kirnbauer des Stiftes St. Florian, der Pulgarn ökonomisch betreute, hat diese Aktion in Gang gesetzt. Seit dieser Zeit sind die Tafeln an der Außenwand der Kirche präsent.

Literaturquelle

2003

DEHIO OBERÖSTERREICH Band 1, Mühlviertel-Die Kunstdenkmäler Österreichs,

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 877

Peter Adam, Beate Auer, Susanne Bachner, Brigitta Fragner, Ulrike Knall-Brskovsky, Anna Piuk, Franz Peter Wanek, Monika Wiltschnigg., Seite 877

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 14.06.2020.

Baukulturelles Erbe Steyregg lt. BDA Landeskonservatorat für Oberösterreich. September 2003 beschrieben mit "Ehemalige Klosterkirche Hl.Geist, Pulgarner Straße, Gdst.Nr. 1 (Nordseitig zwei eingemauerte spätgotische Wappengrabsteine aus Rotmarmor.)

Historisches Steyregg Nr. 8, Jahrgang 2003 - Die Klosteranlage Pulgarn 2. Teil - Seiten 15-16

Schriftnachweise aus Archivunterlagen des Chorherrenstiftes St. Florian

Datenbankerfassung

2021-01

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich