Historischer Erlebnisweg - (00) Nachtwächter von Steyregg - Zunftwappen

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Denkmaltragendes Objekt

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

Querstraße zwischen Stadtplatz und Stadtturmgasse

Adresse (Ortschaft):

Schwibbogen 3

Breiten-, Längengrad:

48.285276, 14.372373 (Navigation

starten)

Zunftsymbolträger

Zunftwappen

eine alte französische Schildform, auf Blech gemalt; Bemaßung: 30/38,5 cm

Die Grafik des Wappens stammt von Wolfgang Hametner, dem Sohn des Nachtwächters. Die malerische Gestaltung erfolgte vom Steyregger Künstler Andreas K.H. Morath (Malerei, Grafik, Bühnenbild).

Zunft

Nachtwächter und Türmer

am oberen Rand zentral der Schriftzug "Stadtgemeinde Steyregg" und das Stadtwappen Steyreggs

Der Wappenschild selbst ist hellblau/beige/weiß zart gerandet und seitlich spärlich in Akanthus gefasst. Es zeigt in der Mitte auf dunkelblauem Grund, die Nacht symbolisierend, einen Stadtturm mit 5 Zinnen, das Tor mit aufgezogenem Fallgitter, dahinter gekreuzt zwei Hellebarden mit zu Boden gerichteten Speerspitzen; rechts das Horn und links die Laterne, darin eine brennende rote Kerze, die Arbeitsgeräte des Wächters. Unten herum in einem grünen Schriftband mit beidseitigem Schleifenwurf ist die Bezeichnung "Nachtwächter und Türmer Zunft".

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

Stadtgemeinde Steyregg

Nachtwächter und Türmer Zunft

ist Wegstation

Weg

Steyregg - Historischer Erlebnisweg (20 Stationen)

Der Nachtwächter führt die interessierten Gäste, von der Hinweistafel ausgehend, über alle 20 Stationen des Historischen Erlebnisweges.

Künstler

Morath, Andreas K.H. (*7.10.1971)

Der Nachtwächter zu Steyregg! Hört´ ihr Leute, lasst euch sagen, der Hammer, der hat zwölfe g´schlagen, wehrt das Feuer und das Licht, dass bei uns kein Unglück g´schicht!

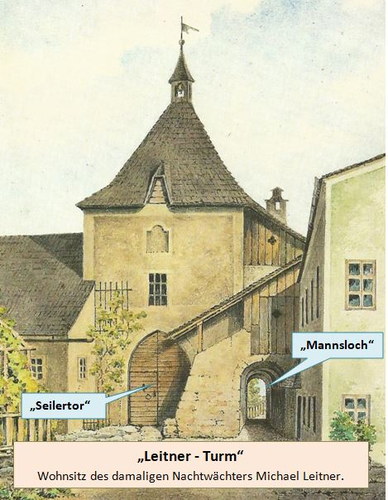

Seit dem frühen Mittelalter hörte man diesen Stundenruf des Nachtwächters auch in Steyregg. Von vielen Orten weiß man, dass diese Leute schon ab dem 12. Jahrhundert die Nacht über von 10 h bis 4 h früh die Runden gingen und für Sicherheit und Ordnung sorgten, während die Bewohner der Stadt ruhig schlafen durften. Aus alten Schriften ist bekannt, dass ähnliche Wächter auch in der Antike bereits da waren. Gewohnt hat der Steyregger Nachtwächter im sogenannten „Leitner-Turm“, zuletzt nun der Stadtturm oder das Seilertor, im letzthin verbliebenen Turm von den drei Toren der Stadt, dem Bindertor, dem Fleischhackertor und eben dem Seilertor. Den Namen Leitner-Turm erhielt er wegen seines Bewohners Michael Leitner, er lebte hier mit seiner Familie, er lebte dort als Letzter dieser Zunft. Da letztlich seit dem Abtragen der beiden anderen Türme der untere Torbereich dauerhaft versperrt war, hatte sich der Michael für die Versorgung mit Milch und Fleisch gar einen Stall mit einer Ziege und einem Schwein eingerichtet. Über eine Außenstiege am Turm kam man in den ca. 20 m² großen Wohnbereich im 1. Obergeschoß, und über eine weitere Treppe ging´s in die Schlafkammer; hier drüber war dann das große mechanische Uhrwerk, das natürlich auch der Nachtwächter zu betreuen hatte und bestens funktionieren musste. Wo hätte denn sonst der Nachtwächter gewusst, wann seine Arbeitszeit beginnt und „wieviel es geschlagen hat?“ Ab 10 h abends hat er dann, ausgerüstet mit Hellebarde, Horn und brennender Kerze in der Laterne, mit breitem Hut und langem Mantel seinen Rundgang in der Stadt begonnen und auch außen um die Stadtmauer hat er kontrolliert. Da beinahe alle Häuser noch strohgedeckt waren und nahezu alle Häuser auch Holzhütten oder Ställe innerhalb der Mauer hatten, war die Gefahr einer schnellen Feuersbrunst enorm, eine kleine Glut oder zu geringe Vorsicht konnte schreckliche Folgen haben. Besonderes Augenmerk hatte er auch auf Funkenflug oder auf verdächtig rauchende Schornsteine - es hieß nicht umsonst „ Leut – der Hut brennt“, wobei dabei nur die verrußte Abdeckung des Schornsteins gemeint war. Durch das Drücken an den Haustürklinken kontrollierte er, ob denn das Haus des nachts vor Dieben auch geschützt sei, sogar das gehörte zum Rundgang vor Mitternacht. Das Sperren der drei Stadttore zählte zu seinen wichtigsten Diensten an der Stadt; so war seitens des Stadtrichters verordnet, ab Allerseelen im Winter um 8 h und im Sommer ab Ostern um 10 h abends die Tore zuverlässig zu sperren. Wer dann später noch in die Stadt eingelassen werden wollte, musste erst den Nachtwächter rufen, der ihn durch das sogenannte „Mannsloch“, einem schmalen Eingang neben dem Seilertor hereinließ oder auch nicht. Dies hatte für den Nachtwächter den Vorteil, dass die Ankömmlinge nur einzeln hintereinander durch das Türl gehen konnten. So konnte der Handwerksbursch oder Wanderer kontrolliert in die Stadt gelassen werden, andernfalls konnte sich der Nachtwächter mit seiner Hellebarde zur Wehr setzen. Einlass gab´s nur um teures Geld. Nicht umsonst spricht man von einer Torschlusspanik. Den Extradienst ließ sich der Nachtwächter übertrieben bezahlen, er verlangte bis zu einem halben Monatslohn eines Handwerkers - allerdings verschaffte er für die Kundschaft auch die Schlafgelegenheit in der Stadt.

Seinerzeit vergaben die Herrschaft, hinterher die Stadtrichter und später die Stadtgemeinde diesen verantwortungsvollen Dienst zumeist an alte verdiente Veteranen, die eventuell verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt waren und vor allem viel Erfahrung in der Verteidigung von Leib und Leben, von Hab und Gut mitgebracht hatten. Durch solch eine Anstellung konnte sich der Nachtwächter trotz Behinderung sein Brot verdienen. Er aber musste einige wichtige Voraussetzungen mitbringen. Die wichtigste Aufgabe war es, die Stadt und seine Bewohner verlässlich vor nächtlichem Schaden und Unheil zu schützen, wie es hieß. Nachtwächter durfte nur einer werden, der einen unbescholtenen Leumund hatte und körperlich noch ausreichend rüstig und noch nicht 60 Jahr alt war. Er musste lesen können, Zusammenhänge und Verordnungen des Stadtrichters verständlich vortragen und verlautbaren und auch einfache Berichte niederschreiben können. Gerade das war oft schwierig, da es ja keine allgemeine Schulpflicht gab und der Großteil der Bevölkerung noch Analphabeten waren, also weder lesen noch schreiben konnte. Vor allem musste er auch das Horn blasen können und einigermaßen bei Stimme sein, um die Reime deutlich zu singen; auch musste er sich außerhalb seiner Rundgänge gesittet bzw. „anständig“ benehmen, „aller Umgang mit verdächtigen Personen“ sollte gemieden werden. Belastend war vor allem im frühen Mittelalter die Stellung des Nachtwächters in der Gesellschaft, er gehörte wie die Henker und die Abdecker zu den „unehrbaren Berufen“. Diese Leute waren nicht angesehen, sie waren sogar verurteilt, im Wirtshaus irgendwo in einer Ecke zu sitzen, während die Mitglieder anderer Zünfte sich köstlich unterhielten. Strengstens verboten war die Trunkenheit am Rundgang oder gar ein Unterlassen des Rundgangs. Dies waren schwere Vergehen und wurden streng geahndet. Wichtig für eine Herrschaft oder den Ort war es, dass er keine zu hohen Ansprüche für seine Arbeit stellte. Daher gab es da auch einen weiteren Nachtwächterspruch: „Der Nachtwächter hat eine Menge an Pflichten, eine davon war auch das Dichten. Aber der Nachtwächter fand sich überall drein, nur eins ist sicher, er war immer ein armes Schwein". Da man in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg an solchem Schutz der Stadt keinen Bedarf mehr hatte - es gab mittlerweile das elektrische Licht -, so hatte man für diese Einrichtung keinen Sinn mehr und der Nachtwächter geriet in Vergessenheit.

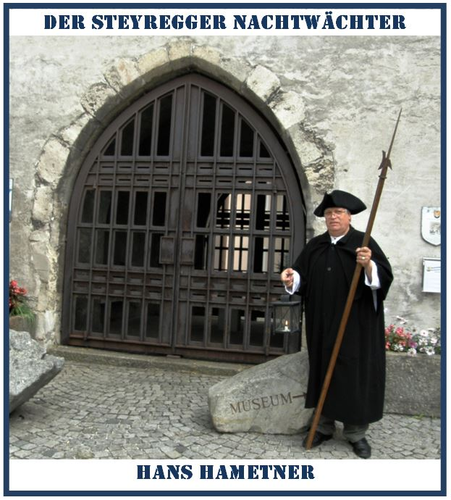

Hans Hametner, der Obmann des Heimatvereins Steyregg, der mit der Geschichte des Nachtwächtertums in Steyregg bestens vertraut ist, trug sich mit dem Gedanken, einen solchen Nachtwächter wieder einzuführen, um bedeutsame Ereignisse aus der Geschichte der Stadt unter die Leute zu bringen. Dieser Idee folgend, wurde im Jahre 2002 von der Stadtkommune Steyregg eine Fahrt ins fränkische Prichsenstadt durchgeführt, an der auch Bürgermeister Josef Buchner teilnahm. Dort wurde die Steyregger Delegation neben dem Bürgermeister auch vom örtlichen Nachwächter in Empfang genommen. Dieser erzählte bei einem Rundgang die Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten des Städtchens, und es gab dazu seine besonderen „Gschichtln aus alten Tagen“. Dieser nette alte Mann, mit langem Mantel, Hellebarde, Horn und Laterne faszinierte die Steyregger Abordnung. So war´s bald klar, dass sich Steyregg auch so präsentieren soll. Es wurde der Entschluss gefasst, auch hier einen „touristischen Nachtwächter“ einzurichten. Bgm. Buchner meinte, das müsse unbedingt Hans Hametner machen. Voraussetzung für eine solche Aufgabe war aber, einen „Historischen Erlebnisweg“ über die auffallenden Objekte und Themen einzurichten, da in Steyregg gerade durch die Bombardierung zu Ende des Krieges viel an alter Substanz verloren gegangen war. Der damalige Kulturstadtrat Ing. Karl Rockenschaub setzte dieses Vorhaben mit emaillierten Tafeln in Form von Schildern von der Fa. Kormann, Pasching, rasch um. Hans Hametner hat für die insgesamt 20 Tafeln die Bilder und Texte geliefert. Die Stadtgemeinde übernahm die gesamten Kosten und die Montage der Schilder im Einvernehmen mit den Objekteigentümern. Der „Historische Erlebnisweg“ ist in einer großen Hinweistafel (Orientierungstafel) nahe dem Stadtsaal vorgestellt, wobei dort und an zwei weiteren Stellen (Karbrunnen und Stadtturm) auch in Prospektboxen mit zweisprachigem Folder aufgelegt sind. Anhand dieser 20 geeignet positionierten, emaillierten Schilden ist seither die Grundlage geschaffen, zu passenden Gelegenheiten, bei Jubiläen, zu persönlichen Geburtstagen und zu Schülertreffen, oder wie auch zur Jahrestagung der Kleindenkmalforschung im Jahre 2013 mit dem Nachtwächter interessante, pointierte Rundgänge durch unser Städtchen zu arrangieren. Anlässlich dieser Jahrestagung am 25. Mai 2013 wurde dem „amtierenden Nachtwächter“ Hans Hametner von Bgm. Mag. Hans Würzburger als Auszeichnung für die Verdienste in dieser Sache ein handgemaltes Schild mit dem Zunftwappen der Nachtwächter überreicht, um diesen Dienst auch am Hause Schwibbogen 3 zu dokumentieren. Seither trägt dieses Haus die Ehre der „Steyregger Nachtwächterei“.

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher und Hans Hametner vom 01.02.2021

Datenbankerfassung

2021-01

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich