Sebastiani Stöckl

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

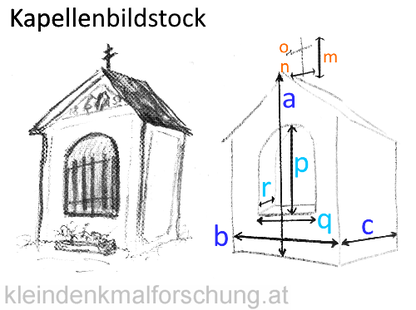

Kapellenbildstock

Zustand:

Gut

Nachfolger:

Ort (Bezirk):

4794 Kopfing im Innkreis (Schärding)

Adressbeschreibung:

Das Stöckl befindet sich unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich der Sighartinger 1139 – Ruholdinger Straße 1172, ca. 50m Richtung Münzkirchen rechts auf dem Grundstück der Familie Kramer.

Adresse (Ortschaft):

Kopfingerdorf 2

Breiten-, Längengrad:

48.439149043171, 13.65062132597 (Navigation

starten)

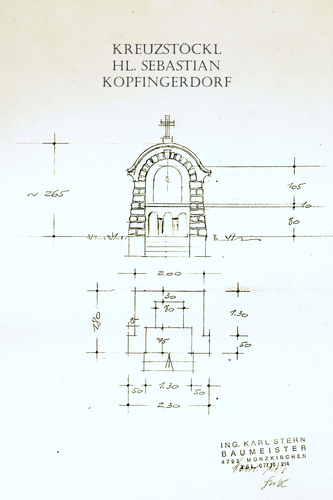

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

265 cm

b) Gesamtbreite:

230 cm

c) Gesamttiefe:

180 cm

m) Bekrönungshöhe:

103 mit Aufsatz cm

n) Bekrönungsbreite:

61 cm

o) Bekrönungstiefe:

11,5 cm

p) Nischenhöhe:

105 cm

q) Nischenbreite:

80 cm

r) Nischentiefe:

75 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Spruch

+ Sei unser Schutzpatron, Heiliger Sebastian, in Krankheit und Gefahr +

Besondere Funktion

Fronleichnamsstation

Von 1989 bis 2015 fungierte das Sebastiani Stöckl als 3. Fronleichnamsstation.

Sakrale Figur

Material für Figuren

Holz

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Sebastian

In der Nische, die mit einer Granitplatte ausgelegt ist, befindet sich die Statue des Pestheiligen Sebastian (Höhe 70cm). Er steht auf einem zweistufigen Sockel (untere Sockel Höhe 13cm, Vorderseite 26 cm, Tiefe 20 cm, der obere Sockel Höhe 12 cm, Vorderseite 22 cm, Tiefe 17 cm).

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit frei gestalteten Enden)

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

Über dem Spruchband hängt ein kleines Metallkreuz (Höhe 15cm, Breite 12cm).

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Steinkreuz

Kreuzdarstellung

Kreuz ohne Figur

als Bekrönung auf dem Kapellenbildstock

An der Rückseite im Zentrum wurde ein Steinquadrat mit eingezogenen Ecken angebracht.

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Mauerwerk-Technik

verputzt

Das Außenmauerwerk ist mit einem Reibeputz versehen und mit gelber Farbe gestrichen. Die Nische und die Faschen sowie die zur Hohlkehle geputzte und abgestufte Traufenlinie sind in weißer Farbe gehalten, der Sockel in braun.

Stein

Stein-Art

Granit/Granitverwandte Gesteine

Stein-Technik

behauen

Links und rechts an der Vorderseite steht eine nach oben schräg zulaufende Mauer aus steinsichtig gemauerten Granitsteinen, die sich auch über den Rundbogen erstrecken. Diese Granitsteine wurde im Steinbruch Ach angefertigt.

Das Kreuz auf dem Sebastiani Stöckl ist aus einem Granitblock herausgearbeitet, ebenso der Sockel der 15cm vom Dach herausragt. Das Kreuz und der Sockel sind mit einem Metallstift verbunden.

Errichtung

1988

- 1989

Votationsgrund

Gelübde

Um das 17. Jahrhundert wütete die Pest in Kopfing, da gelobten die von der Seuche verschonten Bewohner von Kopfingerdorf:

"Wir wollen unsere Toten nicht mehr zum Pestacker fahren, sondern sie tragen, wenn die Pest erlöscht."

Und das Wunder geschah tatsächlich.

Das Sebastiani Stöckl wurde von den Bewohnern aus Kopfingerdorf in den Jahren 1988/89 errichtet und von Dechant Alois Heinzl am Fronleichnamstag 1989 eingeweiht. Ab diesem Zeitpunkt bis 2015 diente das Stöckl als Fronleichnamsstation. Bei dieser Feier erfolgte dann auch immer ein Gedenken an die Pestopfer aus dieser Ortschaft. Den Aufbau und die Finanzierung leisteten die Bewohner von Kopfingerdorf. Die Grundfeste (im Gedenken an das alte Gelübde) zu diesem Stöckl wurde von den Frauen aus der Ortschaft Kopfingerdorf gegraben. Die restlichen Arbeiten erledigten die Bewohner von Kopfingerdorf und freiwillige Helfer.

Für die Errichtung des Sebastiani Stöckl´s werden zwei Gründe genannt: Ein erster Grund ist darin zu sehen, daß ein altes Gelübde nicht mehr erfüllt werden konnte. Als nämlich zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Kopfing die Pest wütete und ganze Gehöfte und Ortschaften auszusterben drohten, gelobten in Kopfingerdorf die wenigen Menschen, die noch von der furchtbaren Seuche verschont geblieben waren: "Wir wollen unsere Toten nicht mehr zum Pestacker fahren, sondern sie tragen, wenn die Pest erlöscht". Das Pestgelübde stammt aus dem Pestjahr 1690. Und das Wunder geschah tatsächlich. Von nun an trugen die Männer von Kopfingerdorf die verstorbenen Männer und Frauen auf ihren Schultern über die „Pfarrergröppen“ zur Kirche. Da ab 1970 die Toten allmählich in der neu renovierten Leichenhalle aufgebahrt wurden, geschah dies auch mit den Verstorbenen von Kopfingerdorf. Somit wurde das Gelübde nicht mehr erfüllt. Als letzte wurde die Wirtin von Kopfingerdorf, Frau Katarina Straßl, 1973 zum Friedhof getragen.

Ein zweiter Grund liegt vermutlich im Gedenken an einige tragische Schicksale der vergangenen Jahre. Die Bewohner von Kopfingerdorf begannen sich zu fragen, ob es nicht mit dem Gelübde (das nicht mehr erfüllt wurde), zusammenhängt. Auf Anfrage beim Bischöflichen Ordinariat, um eine Abänderung des Gelübdes zu erwirken, wurde die Zustimmung erteilt. Diese Zusage war der Grund das Stöckl zu errichten.

Das Sebastiani-Stöckl ist als Kapellenbildstock in Massivbauweise mit einem geschweiften Tonnendach aus Kupferblech ausgeführt. Der vordere Nischenteil wird durch das zweiflügelige, oben runde Schmiedeeisengitter (Höhe 133cm, Breite 123cm, Türen: Höhe 82cm, Breite 57cm) versperrt. Eine Granitplatte ist von der Granitsteinmauer 36cm zurückgesetzt. Das Schmiedeeisengitter ist wiederum auf dieser Granitplatte um 5,5cm zurückgesetzt. In der Nische befindet sich die Statue des Pestheiligen Sebastian. Er wird mit einer Plexiglasscheibe vor Unwetter geschützt und steht auf einem doppelten Sockel. Über der Nische befindet sich das oben angeführte Spruchband, darüber hängt ein kleines Metallkreuz. Unter der Nische sind drei schmale, halbrunde Nischen (Höhe 64cm, Breite 23cm, Tiefe 14cm) eingeputzt. Das Granitkreuz auf dem Stöckl stammt vom Hinterausgang der Pfarrkirche. Links und rechts an der Vorderseite steht eine nach oben schräg zulaufende Granitmauer, die sich auch über den Rundbogen erstreckt. Diese Granitsteine wurden im Steinbruch Ach angefertigt. Der Platz vor dem Stöckl ist mit einer großen Granitsteinplatte versehen (Länge128cm, Tiefe 78cm, Höhe 7cm).

Das Kreuz, das an der Rückseite des Kapellenbildstockes aufgestellt ist, wird unter ID 2257 beschrieben.

alternative Quelle

Quelle: Auszüge aus dem „Heimatbuch Kopfing“ Seite 141 die Pest

Schreiben an die Dorfgemeinschaft, Kopfing, 15. September 1988

Recherchen Johann Gschwendtner

Nach Angaben von Frau Berta Kramer

Datenbankerfassung

2021-02

Gschwendtner Johann

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich