Pleschinger Austernbank

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Rohstoffabbauplatz

Rohstoff:

Sandgrube

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4221 Steyregg (Urfahr-Umgebung)

Adressbeschreibung:

Nordöstlich der Pleschinger Siedlung auf einem bewaldeten Grundstück mit Zugang beim Objekt Plesching 46 im Süden und von der Lachstätterstraße im Norden. Entfernung von der Pleschinger Straße L569 etwa 180 m.

Adresse (Ortschaft):

Plesching 46 (Plesching)

Breiten-, Längengrad:

48.324045, 14.342483 (Navigation

starten)

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

2000 cm

b) Gesamtbreite:

23000 cm

c) Gesamttiefe:

8000 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

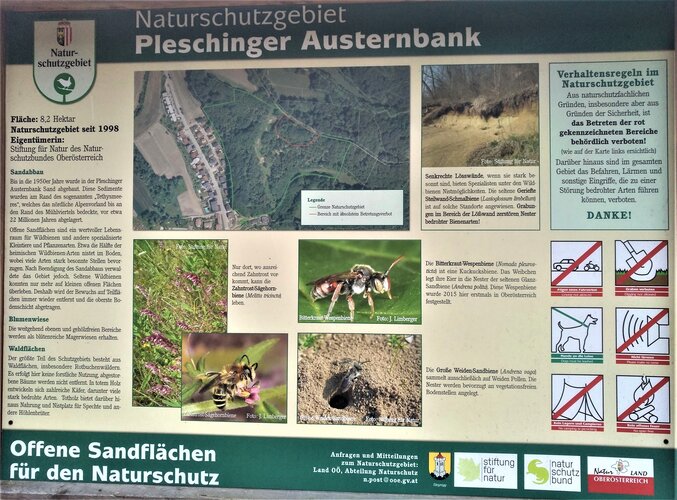

Naturschutzgebiet Pleschinger Austernbank

Fläche: 8,2 Hektar

Naturschutzgebiet seit 1998

Eigentümerin: Stiftung für Natur des Naturschutzbundes Oberösterreich

Sandabbau:

Bis in die 1950er Jahre wurde in der Pleschinger Austernbank Sand abgebaut. Diese Sedimente wurden am Rand des sogenannten "Tethysmeeres", welches das nördliche Alpenvorland bis an den Rand des Mühlviertels bedeckte, vor etwa 22 Millionen Jahren abgelagert.

Offene Sandflächen sind ein wertvoller Lebensraum für Wildbienen und andere spezialisierte Kleintiere und Pflanzenarten. Etwa die Hälfte der heimischen Wildbienen-Arten nistet im Boden, wobei viele Arten stark besonnte Stellen bevorzugen. Nach Beendigung des Sandabbaues verwaldete das Gebiet jedoch. Seltene Wildbienen konnten nur mehr auf kleinen offenen Flächen überleben. Deshalb wird der Bewuchs auf Teilflächen immer wieder entfernt und die oberste Bodenschicht abgetragen.

Blumenwiese:

Die weitgehend ebenen und gehölzfreien Bereiche werden als blütenreiche Magerwiesen erhalten.

Waldflächen:

Der größte Teil des Schutzgebietes besteht aus Waldflächen, insbesondere Rotbuchenwäldern. Es erfolgt hier keine forstliche Nutzung, abgestorbene Bäume werden nicht entfernt. In totem Holz entwickeln sich zahlreiche Käfer, darunter viele stark bedrohte Arten. Totholz bietet darüber hinaus Nahrung und Nistplatz für Spechte und andere Höhlenbrüter.

Stein

Stein-Art

Sandstein

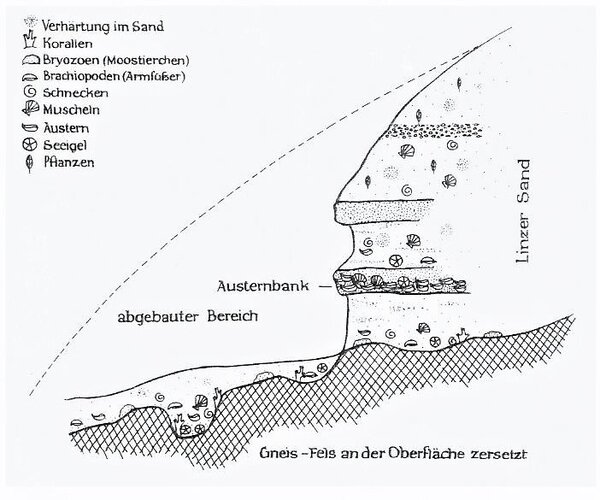

Etwa 180 m nordöstlich der Pleschinger Siedlung auf einer bewaldeten Anhöhe befindet sich die sogenannte „PLeschinger Austernbank“. Der kleine unscheinbare Aufschluss in den hellgrauen Sanden enthält eine stark verfestigte Sandsteinbank mit massenhaft fossilen Austernschalen. Das ist ein sicherer Hinweis, dass wir uns hier im ehemaligen Strandbereich eines Meeres befinden. Der Sand liegt hier auf tief zersetztem, stark schiefrigem Gneis, der am Fuße des Aufschlusses sichtbar ist. In diesem mürben Fels sind im Laufe der Zeit bei Handgrabungen oft mehrere Meter tiefe, offenbar durch Brandung entstandene Auskolkungen freigelegt worden, in denen fossile Lebensgemeinschaften einen ausgezeichneten Einblick in die Zeit des vor mehr als 250 Millionen Jahren von SW her vordringenden Tertiärmeeres vermitteln. Als das Tertiärmeer in die Linzer Bucht und damit an den Fuß des Pfenningberges vorgedrungen war, war die felsige Küste von der Brandung kräftig bearbeitet worden. An vielen Stellen ist gut gerundetes Brandungsblockwerk aus Graniten und Gneisen in verschiedener Höhenlage gefunden worden, das während des ansteigenden Meeres in Sand eingebettet worden war. Wir müssen uns also eine zerklüftete, klippenreiche Felsküste vorstellen, wie es sie heute etwa im NO-Spaniens oder in der Bretagne gibt, nur mit dem Unterschied, dass damals bei uns zumindest subtropisches Klima geherrscht hat. Genauso wie wir heute an einer felsigen Steilküste zwischen den Klippen und in Auskolkungen eine vielfältige Meeresstrandfauna vorfinden, gab es diese auch damals bei uns. So wurden hinter dem ehemaligen Meierhof auch Pleschinger Hof genannt, (damals Plesching 30, heute Wohnsiedlung Plesching 68-79) unweit (ca. 150 m) vor der Austernbank, in mehr als 3 m tiefen und im Durchmesser bis zu 2 m breiten, taschenartigen Vertiefungen im zersetzten Gneis Steinkerne von Seeigeln, vereinzelt auch deren Stacheln und Schalen von Armfüßern gefunden. Dazu gesellten sich die Funde einzelner Schnecken und vor allem zahlreicher Muscheln, darunter auch die für den älteren Meeresvorstoß typischen Arten, die F. Steininger in „Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes“ beschrieben hat. Diese Lebensgemeinschaft zeigt, dass damals das Meer an dieser Stelle nicht mehr als höchstens einige Zehner von Metern tief gewesen sein konnte. Beim weiteren Anstieg des Meeresspiegels sind die Schalen der abgestorbenen Tiere in Sand eingebettet worden. Für so manche, vor allem für die am Boden festsitzenden Tiere waren damit nicht mehr ideale Lebensbedingungen gegeben. Mit der fortgesetzten Sandablagerung kann es zu einer Abnahme der Artenzahl. Am ehesten finden wir in höheren Lagen noch Muscheln und sehr vereinzelt auch Schnecken; die meisten Schalen dieser Tiere dürften von der Strömung oder Brandung umgelagert worden sein. Erst im Niveau der sandsteinartigen Verhärtung, der eigentlichen, mehrere Dezimeter starken Austernbank, müssen noch einmal günstige Lebensbedingungen besonders für Austern, diese dickschaligen Muscheln, geherrscht haben, deren Kalkgehalt zur sandsteinartigen Verfestigung dieses Horizonts beigetragen haben. Zweifellos hat dann das weitere Ansteigen des Meeres auch zum Absterben der Austern und der mit ihnen eine Lebensgemeinschaft bildenden anderen Weichtiere geführt. Höher oben finden sich nur mehr vereinzelt recht verschiedene Muschelschalen. Über eine Gerölllage sind dann vom nahen Festland immer wieder Pflanzenreste, Blätter, Holzstückchen, von denen nur mehr die Abdrücke erhalten sind, Kiefernadeln und sogar Ähren eingeschwemmt worden.

Folgen wir dem nahe der Austernbank steil hinaufführenden Weg (Zugang Süd), so gelangen wir in das Gelände der großen ehemaligen Pleschinger Sandgrube, die viele Jahre hindurch den Bausand für die Stadt Linz geliefert hatte. Es fällt sogleich der mehr bräunlichgrüne Sand auf, in dem zahlreiche, oft schwarz glänzende geröllähnliche Knollen stecken, die Phosphorite. Die grüne Farbe des Sandes ist auf den Gehalt von Glaukonit zurückzuführen, ein im Meer ausgefälltes Silikat, das in Form feiner Körner im Sand enthalten ist. Wir sind hier bereits im Bereich der jüngeren Strandsande, der sogenannten „Phosphoritsande“. Auch diese jüngeren Strandsande enthalten zahlreiche, wenn auch nicht so geschlossen auftretende Fossilienreste. Vor allem werden auch heute immer noch mit Erfolg die beliebten Haizähne gesucht, unter denen natürlich Zähne der Riesenhaie ganz besonders begehrt sind. Das größte im Landesmuseum ausgestellte Exemplar stammt aus dieser Grube und ist 13 cm lang. Als vor 18 Millionen Jahren das Meer endgültig aus dem oberösterreichischen Alpenvorland zurückgewichen war und sich allmählich im Jungtertiär mit dem Granitmassiv auch das Vorland zu heben begann, setzte die Eintiefung der Flüsse ein und damit die Ausräumung eines großen Teiles der früheren Meereablagerungen. So sind im ehemaligen Küstengebiet nur wenige Reste davon übriggeblieben. Dazu gehören auch die Strandsande von Plesching, die noch einen guten Einblick in das einst vielfältige Leben des Meeres aus einem bedeutenden Zeitabschnitt der Erdgeschichte gewähren.

Seit der berühmte Wiener Geologe Franz Eduard Suess die gesammelten Meeresfossilien beschrieben hat, wurde die Stelle immer wieder von Fachleuten und Fachexkursionen aufgesucht und das Fossilmaterial für die Altersbestimmung dieser Sandschichten herangezogen. Dem Linzer Geologen Josef Schadler gelang es in den dreißiger Jahren, die Linzer Strandsande, die schon im vorigen Jahrhundert im Stadtgebiet von Linz reiches Fossilmaterial geliefert hatten, in die älteren „Linzer Sande“ und in die jüngeren „Phosphoritsande“ zu gliedern. Zu den „Linzer Sanden“ gehören auch die Sande der Austernbank. Die „Phosphoritsande“ waren einst in der über der Austernbank liegenden, großen Pleschinger Sandgrube abgebaut worden. Als es nach dem 2. Weltkrieg, angeregt durch die Erdölprospektion im Alpenvorland, zu einer für den ganzen Donauraum geltenden Neugliederung der jüngeren Tertiärzeit kam, wurden die immer wieder fündigen Pleschinger Fossillagerstätten neuerdings interessant. Die "Pleschinger Austernbank" wurde mit Verordnung der Oö.Landesregierung, LGBl. Nr. 89/1998 zum Naturschutzgebiet erklärt.

alternative Quelle

Recherchen Willibald Kutscher vom 10.02.2021

Steyregg Buch Manfred Brandl/Peter Grassnigg - Die Austernbank von Steyregg, Seiten 265/266.

Datenbankerfassung

2021-02

Kutscher Willibald

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich