Pestkreuz

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Dachkreuz

Kreuzform:

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Kreuzdarstellung:

Kreuz ohne Figur

Zustand:

Gut

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4400 St. Ulrich bei Steyr (Steyr-Land)

Adressbeschreibung:

Adresse des ursprünglichen Gedenksteines/Pestkreuzes: BG 48,02481582226753;

LG 14,420568199157708.

Adresse (Ortschaft):

Pfarrplatz 3

Breiten-, Längengrad:

48.021682118303, 14.423110933304 (Navigation

starten)

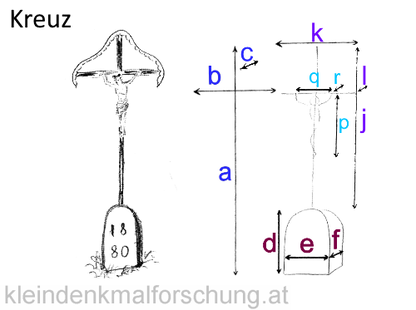

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

157 cm

b) Gesamtbreite:

87 cm

c) Gesamttiefe:

18 cm

d) Sockelhöhe:

43 cm

e) Sockelbreite:

38 cm

f) Sockeltiefe:

25 cm

j) Kreuzhöhe:

114 cm

k) Kreuzbreite:

87 cm

l) Kreuztiefe:

18 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Titel

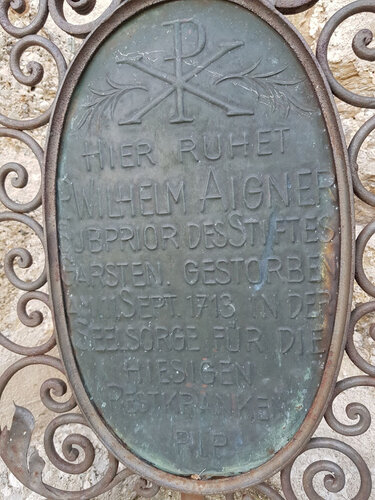

P. Wilhelm Aigner

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Schieferstein

aus Schieferstein errichtet plus Beton Bindung

Mauerwerk-Technik

unverputzt

Metall

Metall-Art

Eisen/Stahl

aus Rundmaterial gebogen/geschmiedet; Dach aus Kupferblech als halbrunder Sattel, Enden aufgerollt/gebogen; Inschriftentafel Kupferblech, Schrift gehämmert

Metall-Technik

Schmiedearbeit

frei gestaltet, Girlanden und Blumensterne

Errichtung

1713

- 1913

Votationsgrund

Pest/Seuche

Aus der Pfarrchronik ist ersichtlich, dass 1713 - abermals die Pest in der Gegend wütete. Für die Pestkranken in St. Ulrich erklärt sich zum Seelsorgedienst der damalige Pater, Subprior Wilhelm Aigner bereit. Beim Grabenhoferbauern bekam er das Quartier. Doch schon in wenigen Tagen fiel er in Ausübung seiner Priesterpflicht der fürchterlichen Krankheit zum Opfer. Sein Leichnam wurde hinter dem Grabenhofer unter Obstbäumen begraben. (siehe Wiese / Sockelbild)

Das aufwendig gearbeitete Schmiedeeisenkreuz wurde für die im Pfarrdienst an der Pest verstorbenen Pater/Priester errichtet.

Dr. Heinrich Seidl schreibt im Sonderdruck der "AMTLICHE LINZER ZEITUNG" vom 23. Jänner 1959 folgendes:

"Zwei stille Helden

Aus der letzten Pestzeit Steyrs

Warum gerade jetzt über Pestzeiten in der alten Eisenstadt Steyr berichtet wird, hat seine Veranlassung in dem Umstand, daß es gerade in letzter Zeit gelungen ist, für zwei hochherzige Männer eine würdige Erinnerung zu schaffen, die sich bei Ausbruch der letzten großen Seuche freiwillig für die Seelsorge der Pestkranken zur Verfügung gestellt hatten und in diesem Dienst auch gestorben sind.

Nicht selten ist Steyr von der Pest heimgesucht worden, am heftigsten wohl in den Jahren 1348-49, als der ,,schwarze Tod" über den Orient, Italien und die Steiermark in das Land ob cler Enns eindrang und manche Orte fast entvölkerte; zu den Schrecknissen, die er verbreitete, kamen damals auch noch Teuerung, Hungersnot und starke Erdbeben. Auch die Zeit der ersten Türkenbelagerung Wiens brachte der Stadt Steyr eine so schwere Epidemie, daß der räumlich recht beschränkte alte Frieclhof um die Pfarrkirche bald viel zu klein wurde und in der Vorstadt auf den Bruderhausgründen ein zweiter geschaffen werden mußte. Doch der schlierige Unterqrund gab großen Regenstürzen nach und es kam zu einem grauenhaften Erdrutsch, der die kaum noch verwesten Leichen rnitriß. Dieses katastrophale Ereignis führte endlich zum Ankauf und Ausbau eines großen, mit schönen Arkaden geschmückten städtischen Friedhofes auf der festen Hochterasse des Tabor. Am Friedhofstor steht noch zu lesen: ,,Tausend fünfhundert achtzig vier bauet die Steyer-Stadt das Schlaff-haus hier."

Noch einige Male kam die Pest nach Steyr, so im Jahre 1585, dann am Ende des oberösterreichischen Bauernkrieges und in der Ausklangszeit des Dreißigjährigen Krieges; das letzte Mal in der Zeit der großen Siege Prinz Eugens im Spanischen Erbfolgekrieg."

Im Sommer 1713 brach in Wien die Pest aus und am 27. August des genannten Jahres verfügte ein kaiserlicher Befehl an die Stadt Steyr "Die wirkliche Sperre gegen das Land unter der Enns vorzunehmen und niemand hereinzulassen, der nicht einen vom Kaiser eigenhändig unterschriebenen Paß vorwiese und nicht entweder zu Hag oder Aschbach die Quarantäne ausgestanden hätte." So berichtet Franz Xaver Pritz, der verdienstvolle Chronist Steyrs, in seiner 1837 bei Quirin Haslinger in Linz erschienenen "Beschreibung und Geschichte der Stadt Steyr und ihrer nächsten Ungebung". Und erfährt fort: "Gegen Ende September 1713 und in der folgenden Zeit herrschte die Pest in Wien, im Lande ob der Enns, zu Linz, Wels und in Steyer und Umgebung bis tief in die Berge hinein." Mehrere "Kontumazhäuser" wurden bestimmt, Bäder und Schulen geschlossen, die Gasthäuser durften nur bis 10 Uhr nachts offen sein. Musik und Tanz war mit Ausnahme bei Hochzeiten, verboten. Fremde durften nur mit Bewilligung des Magistrates beherbergt werden, ein Lazarett wurde hergerichtet, Ersatzhütten gebaut, ein Inspektor ernannt und ein "Badejunge mit zwei Siechenknechten angestellt", der Verkauf von Schweinefleisch und von schädlichem Obst war verboten, es wurde zur peinlichsten Reinlichkeit in allen Häusern und Gassen gemahnt und die Wachen wurden verstärkt. Das war alles, was nach damaliger Einsicht gegen die Pest unternommen werden konnte. Besonders quälend war das lähmende Entsetzen, das mit den Erinnerungen an frühere Pestzeiten und mit phantastischen abergläubischen Vorstellungen verbunden war.

Am gefürchtetsten war die besonders ansteckende ,, Lungenpest", sowohl wegen der Raschheit des Befalles, als auch wegen der furchtbaren Atemnot, die eine Dunkelfärbung des Gesichtes zur Folge hatte, woraus sich der Schreckensname ,,Schwarzer Tod" erklärt. Bei der auch sehr häufigen Beulen oder Bubonenpest schwollen die Lymphdrüsen unter hohem Fieber stark an und begannen dann rasch zu vereitern und zu verjauchen. Bei der etwas weniger gefährlichen ,,Hautpest" mußte der Befallene mindestens mit stechenden Schmerzen auf der Haut und argen Geschwüren rechnen.

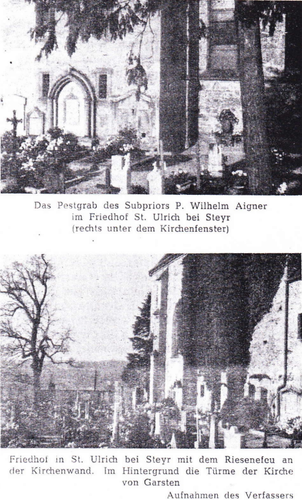

Bei diesen Schreckenserwartungen fiel dem Stadtplaner die Aufgabe zu, die Seelsorge viertelweise unter den in Steyr wohnhaften geistlichen Orden (Dominikaner, Jesuiten und Kapuziner) sowie unter der Pfarrgeistlichkeit aufzuteilen. Hiezu bringt F. X. Pritz in seiner Chronik folgende bemerkenswerte Stelle: "Außerhalb der Stadt und der Vorstädte gegen Garsten und St. Uhich übernahmen zwei Mitglieder des Stiftes Garsten freiwillig die Seelsorge, Konstantin Muttersgleich (der später Abt ward) hatte seine Wohnuug am Ende des Buchenwaldes gegen die Enns aufgeschlagen und besorgte die Umgegend, P. Wilhelm Aigner, Subprior, wohnte im Grabenhof bey St. Ulrich, starb auch an der Pest und wurde im Garten dieses Hofes begraben." Die Grabstätte dieses stillen Helden blieb auch nicht vergessen. Kurz vor dem ersten Weltkrieg beauftragte der Denkmalschutzverein ,"Heimatschutz Steyr" Professor Hans Gerstmayr, den äItesten Schüler des Stahlschnittmeisters Michael Blümelhuber, mit dem Entwurf zu einem schmiedeeisernen Kreuz mit Erinnerungstafel an P. Wilhelm Aigner. Das Kreuz ging dann aus der Kunstschmiedewerkstatt Schartinger hervor, die Gedenktafel trieb Professor Gerstmayr in Kupfer und vereinigte hier erstmalig die beiden Metalle zu künstlerischem Grabschmuck. Schön und einheitlich war der Eindruck der fertiggestellten Grabstätte unter den Lebensbäumen auf der Südwestseite des alten Grabenhofnergutes am Fuße des St. Ulricher Berges. Umso schmerzlicher und beschämender war es, dass vor einigen Jahren die Kupfertafel geraubt und bald darauf das Kreuz beschädigt und umgeworfen wurde. Es auszubessern, zu entrosten und wettersicher zu streichen war erst durch die Beihilfe des kunstsinnigen Werksdirektors Dr. G. Runkel möglich. Durch Professor Hans Gerstmayr wurde im Auftrage des Vereines "Heimatpflege Steyr" die kupferne Erinnerungstafel erneuert, solide in das Eisenkreuz eingefügt und nun dank dem weitgehenden Entgegenkommen des Pfarrherrn von St. Ulrich an der Kirchenostwand angebracht. Das prächtig über der Garstener Ennsschlinge an der Eisenstraße gelegene gotische Höhenkirchlein von St. Ulrich weist auch ein wertvolles Naturdenkmal in Gestalt der vermutlich mächtigsten Efeustöcke des Landes auf.

Die ,,Pesthöfe", über die im Jännerheft 1958 der Monatsschrift, "Heimatland" eine interessante Arbeit von F. X. Bohdanowicz erschienen war, lagen meist recht abseitig, manchmal sogar im Wald, denn man hatte es allmählich aufgegeben, die Seuchenopfer im allgemeinen Friedhof zu beerdigen. "Da schwiegen die Totenglocken, es galt kein kirchliches Begräbnis, man begrub die Toten in Hausgärten oder sogar unter der Türschwelle der Wohnhäuser(!)" in der wunderlichen Meinung, dadurch die Seuche vom Hause fern zu halten. In der genannten Arbeit sind auch Steyrs letzte zwei Pestfriedhöfe erwähnt; der eine lag bei der Bertholdkapelle am Anfang der Garstener Allee, der andere in der Nähe des ,,Plautzenhofes", des nachmaligen Spitals St. Anna, unweit des heutigen Allgemeinen Landeskrankenhauses. Dort stand einst im Buschwerk hart am Steyrufer ein Steinkreuz, dessen schwer leserliche Gravierung folgenden Text ergibt:

"Hier liegt beraben R. P. Franciscus Sorer S. J. CU Steyr, welcher in der Pest seinen Geist aufgegeben hat. Dieser hat den Pesthaften gedient und bittet um ein Gebet." Die angfügte Jahreszahl 1786 kann sich nicht auf den Pesttoten beziehen, denn die letzte Pest, die Steyr heimgesucht hat, ist im Winter 1713/14 erloschen. Wahrscheinlich bezieht sich die Zahl auf die Steinsetzung. Vor wenigen Jahren hat Pfarrer Lugmayr mit der Pfarrjugend von St. Anna den Gedächtnisstein in einen kleinen Felsengarten an der Straßenkurve von St. Anna übertragen. An die letzte Pestzeit in Steyr erinnert auch das sogenannte, auf einer der Inseln der Steyr gelegene "Vogelhaus", Wehrgrabengasse 34, das ein schönes Waimdach und eine reich ornamentierte Ostfront aufweist. Es gehörte dem ,,Papierer" Würz. Dort traten 1713 am 22, September die ersten Pestfälle dieses Seuchenjahres auf. Im gut restaurierten Fresko fällt die ausführliche Betonung des Martyriums von St. Sebastian auf, des in Ober- und Niederösterreich am häufigsten dargestellten Pestheiligen. In der Bedrohung durch die rasch tötenden feindlichen Pfeile liegt seit langen Zeiten schon eine Symbolik für die akut auftretende Pest, eine Versinnbildlichung, die bis in die Bibel und homerische Gesänge zurück zu verfolgen ist. Schon im ersten Gesang der Ilias sitzt der schwer erzürnte Lichtgott Apollo unfern des Lagers der Achaier und sendet neun Tage lang seine tödlich treffenden Pfeile. Erst eine spätere Textstelle macht klar, daß damit die Pest gemeint ist.

Neben St. Sebastian gilt auch St. Rochus, der selbst ein Opfer der Pest geworden ist, als ,,Pestheiliger". Die Gestalten beider Heiligen finden wir als Seitenfiguren der schönen, steinernen DreifaltigkeitssäuIe, welche die von der Pest befreiten Steyrer 1714 beim alten Gilgentor nächst der Pfarrkirche errichtet haben. 1820, als das Tor den steigenden Verkehrsbedürfnissen weichen mußte, wurde die Bildsäule in die damals noch mächtige "Garstener Allee" versetzt, also in die Nähe des ersten "Pestfreithofes", an dessen Stelle die barocke Bertholdkapelle steht.

Ein weitere Pestreminiszenz erwuchs aus einer Stiftung Pehams, des alten, reichen Herbergsvaters der Messererzunft. Zweck dieser im Stiftungsbrief vom 1. Juli 1736 festgelegten Stiftung war die Errichtung einer schönen, barocken Mariensäule mit den beiden Pestheiligen Sebastian und Rochus, verbunden mit der Verpflichtung für die Messererzunft, an den kirchlichen Gedenktagen "dorthin geschlossen zu wallfahren" (Miiteilung des Steyrer Stadtarchivars Koller). Ursprünglich stand diese Pestsäule am Fuße der Friedhofstiege, sie wurde aber 1948 in die Mitte der öffentlichen Gartenanlage des Wieserfeldplatzes versetzt, dessen Rahmen durch zwei Reihen größtenteils recht alter Messererhäuser gebildet wird. Im Vorjahr wurde die Gedenksäule sehr gut restauriert. Trotz Mangels einer Kreuzfigur heißt sie im Volksmund "Messererkreuz". Besser paßt dieser Name für den großen Kruzifixus einer Barockkapelle, wahrscheinlich ganz ähnlichen Ursprunges, in der Nähe des Schnallentores. Und in der Tat wird dieser Kruzifixus in Kreisen der Bevölkerung auch "Messererkreuz" genannt.

Nach Erzählungen von Frau Gisela Wellik wurde das Kreuz Mitte der 50er Jahre in den Friedhof versetzt. Der Grund war, dass man alle Kupferteile vom Kreuz gestohlen hatte. Buntmetall hatte damals einen sehr hohen Preis. Am alten Platz steht noch der Sockel vom Kreuz. Die Äpfel, die von einem dort stehenden Apfelbaum geerntet werden, heißen heute noch Pestäpfel.

Einen weiteren Bericht findet man im Alpenboten vom 4. Sept. 1913 auf S. 2:

"Auswärtiger Bericht." St. Ulrich, 1. September.

Denkmaleinweihung.

Sonntag den 14.9., 2 Uhr nachmittags, findet in Herrn Grabenhofer's Obstgarten die Einweihung des Denkmals, das ein hier sich gebildetes Komitee dem im Jahre 1713 an der Pest gestorbenen Pater Wilhelm Aigner an der Stelle eines verwitterten Leichensteines setzen will, statt. Dieser Priester war Subprior im Stifte Garsten und wurde, da St. Ulrich noch keine eigene Pfarre war, als Pestseelsorger hierher beordert. Am 11. September 1713 wurde er aber selbst von der Pest ergriffen, starb und wurde im Grabenhofer Obstgarten beerdigt. Ein einfacher Leichenstein bezeichnete bisher seine letzte Ruhestätte, der einem würdigen Denkmal weichen soll.

Literaturquelle

2012

Stille Zeugen des Glauben. Sakrale Kleindenkmäler der Gemeinde St. Ulrich ,

Johann Blumenschein, Seite 50,51

Johann Blumenschein, Seite 50,51

alternative Quelle

Sonderdruck aus der "AMTLICHE LINZER ZEITUNG" v. 23. Jänner 1959. Folge 2, Autor Dr. Heinrich Seidl

Alpenbote 4. Sept. 1913. S. 2.: "Auswärtiger Bericht." St. Ulrich, 1. September. Denkmaleinweihung.

Chronik der Pfarre St. Ulrich

Datenbankerfassung

2021-07

Zikesch Karl

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich