Kalvarienbergkapelle oder Kalvarienbergkirche

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Rundkapelle

Zustand:

Gut

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Erfassungsqualität:

Ort (Bezirk):

4320 Perg (Perg)

Adressbeschreibung:

Auf dem Kalvarienberg am Ende der Friedhofstraße zwischen Ost- und Westteil des Perger Friedhofes am östlichen Rand des Friedhofvorplatzes auf einer Höhe von ca. 290 m über dem Meeresspiegel.

Adresse (Ortschaft):

Friedhofstraße (Perg)

Breiten-, Längengrad:

48.25223, 14.6298 (Navigation

starten)

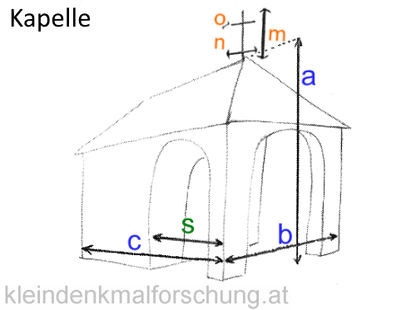

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

17 cm

b) Gesamtbreite:

10,5 cm

c) Gesamttiefe:

12,5 cm

Symbol

Auge Gottes

Am Schalldeckel mit Strahlenkranz vergoldet, umgeben von silberfarbenen Wolken und vergoldeten Akanthusblättern.

Kapellenfunktion

Kalvarienbergkapelle

ist Kreuzwegsstation

Kreuzweg

Perg - Kreuzweg (14 bzw. 13 Stationen)

Die Kalvarienbergkapelle kann als Teil des Kreuzweges auf den Kalvarienberg angesehen werden.

Kreuzwegstation

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz (Mt 27,45-51,54)

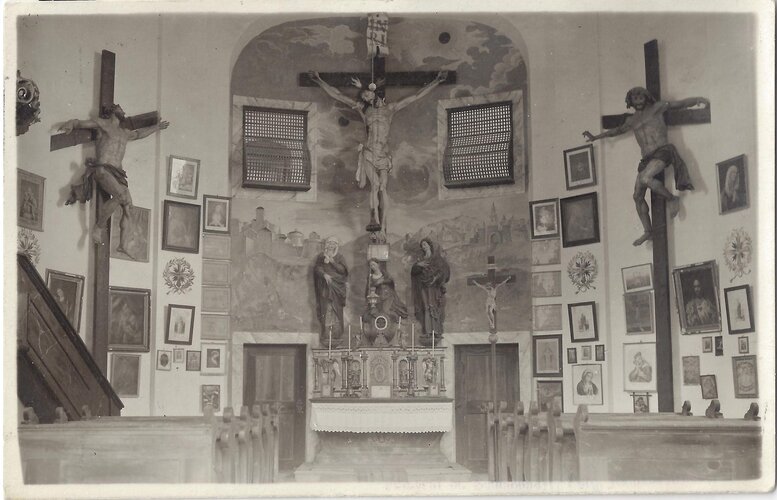

Von 1977 bis 1986 war eine in Kupfer getriebene Darstellung der 14. Kreuzwegszene an der Außenmauer der Kalvarienbergkapelle angebracht. Im Inneren der Kalvarienbergkapelle befindet sich eine Kreuzigungsgruppe.

Architektonische Besonderheit

Turmlaterne

Kapellenausstattung

Sitzbank

Je 6 Sitzreichen pro Seite

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Kreuzdarstellung

Kruzifix mit Assistenzfiguren

Die Assistenzfiguren unter dem Kreuz sind Maria, Maria Magdalena und Johannes, der Evangelist. Die Figuren stammen aus dem 3. Viertel des 17. Jahrhunderts.

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Kreuzdarstellung

Kreuz mit Dismas (dem "reuigen" Schächer)

an der rechten Seitenwand, er wurde nicht wie Jesus ans Kreuz genagelt, sondern gebunden.

Kreuz

Kreuzform

Lateinisches Kreuz (mit geraden Enden)

Kreuzdarstellung

Kreuz mit Gestas (dem "reulosen" Schächer)

an der linken Seitenwand, der Querbalken ist schräg und entspricht nicht der T-Form der üblichen Schächerdarstellungen, er wurde nicht wie Jesus ans Kreuz genagelt, sondern gebunden, er verhöhnt Jesus.

Kapellenausstattung

Altar

Die Malerei an der Wand hinter dem Altar und hinter den drei Kreuzen zeigt einen gemalten Himmel und Ansicht der Städte Betlehem und Jerusalem.

Kapellenausstattung

Vortragekreuz

Kapellenausstattung

Ewiges Licht

Kapellenausstattung

Tabernakel

Kapellenausstattung

Standkerzenhalter

4 auf der Mensa des Hauptaltares 2 am Nebenaltar

Kapellenausstattung

Wandkerzenhalter

jeweils einer an den weiß gestrichenen Pilastern der Seitenwände

Kapellenausstattung

Kanontafeln

3 Kanontafeln in Stehrahmen befinden sich am Seitenaltar.

Sakrale Figur

Sakrale Ikonographie

Heiliger-Geist-Darstellung - Taube

Auf der Innenseite des Schalldeckels der Kanzel auf einem Strahlenkranz befestigt.

Material für Figuren

Holz

?

Kapellenausstattung

Kanzel

Die Kanzel stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und ist mit Rokoko-Ornamenten versehen.

Kapellenausstattung

Altar

Das Bild beim linken Seitenaltar zeigt Anna und Joachim, die ihrer Tochter Maria das Lesen lehren.

Kapellenausstattung

Altar

Das Bild beim rechten Seitenaltar zeigt eine Pieta

Sakrales Bild

Material für Bilder

Putz

Das Kuppelfresko aus 1754 hat im Mittelkreis das leere Kreuz das die Schlange besiegt. Scheinarchitektonische Gliederung durch vier Vasen. Dazwischen Kartuschen mit den vier Evangelisten in Grisaille (Malerei in Grau, Weiß und Schwarz).

Sakrale Ikonographie

Heiligendarstellung - Hl. Johannes (Evangelist, Apostel)

mit dem Adler, Johannes geht es um die Deutung der Handlungen von Jesus

Heiligendarstellung - Hl. Lukas (Evangelist)

ein Bild der Maria malend, daneben der Stier. Lukas ist kein Apostel, sondern Arzt und Begleiter des Paulus

Heiligendarstellung - Hl. Markus (Evangelist)

Markus mit dem Löwen, er ist kein Apostel. Er soll sein Evangelium nach Berichten von Petrus geschrieben haben.

Heiligendarstellung - Hl. Matthäus (Evangelist)

Matthäus mit dem Engel. Sein Evangelium überliefert uns viele Einzelheiten und Personen-Beschreibungen.

Mauerwerk

Mauerwerk-Art

Lehmziegel - gebrannt (Ton)

Mauerwerk-Technik

verputzt

gelb gestrichen

Errichtung

1734

- 1754

Votationsgrund

Bet-/Andachtstätte

Kalvarienbergkapelle. Sie wird von den Bewohnern der Stadt traditionsgemäß auch Kalvarienbergkirche genannt und steht als weithin sichtbares Wahrzeichen und kulturelles Kleinod auf den südlichen Ausläufern des hügeligen Mühlviertels knapp über der Stadt.

Zur Kapelle führt eine 1892 einzigartig angelegte Straße in bequemer Steigung und gesäumt von einer Lindenallee.

Das Gebäude, 1734 bis 1754 errichtet, ist ein spätbarocker Kuppelbau von ovalem Grundriss mit den Maßen 12,5 mal 10,5 mal 17 Metern.

An der Ostseite ist eine halbkreisförmige Sakristei angebaut.

Es wird gekrönt von einem Laternenaufsatz. Die Kirche wurde am 23. Juni 1765 zu ehren des gekreuzigten Erlösers eingeweiht. Vor der Errichtung der Kalvarienbergkirche stand ab 1709 ein Kruzifix aus der Hand eines Künstlers, die beiden Schächer kamen 1728 dazu.

Im Inneren dominieren über und neben dem Hauptaltar drei hölzerne Kreuze, an denen Christus und die beiden Schächer als Figuren in Über-lebensgröße hängend dargestellt sind. Außer der Einrichtung aus der Rokokozeit ist erwähnenswert, dass die Wand hinter dem Altar, wie der Chronist schreibt, "mit anmutigen Vorstellungen der Marter unseres Erlösers für das Volk erbaulich ausgemahlen" ist und zwar von einem namentlich nicht genannten gewöhnlichen Maler. Als Motiv diente die Stadt Jerusalem. Der Chorraum sollte wie eine Bühne wirken.

Das verschlossene Kuppelauge zeigt ein großes Holzkreuz auf einer Kugel. Eine Schlange räkelt sich am unteren Ende des Kreuzes. Den Hintergrund bildet der Himmel mit Wolken und Engeln.

Im Laternenaufsatz befanden sich zwei Glocken, die 1917 abgeliefert werden mussten. Seit 2020 hat die Kapelle zwei von Manfred Wakolbinger gestaltete neue Glocken.

Bemerkenswert ist, dass in sämtlichen Chroniken und auch in einer Ablassurkunde vom 6. Juni 1769 die Rede von einer Kirche ist. Bereits im Ansuchen der Bürgerschaft von Perg an den Bischof wird die Erlaubnis zur Errichtung einer Kirche erbeten, wobei sie sich zur vollständigen Herhaltung derselben verpflichteten, ja sogar das über die Auslagen verbleibende Opfer jährlich an die Pfarrkirche abzuführen. Andererseits wird das Gebäude in kirchlichen Schreiben gelegentlich auch als eine konsekrierte Kapelle bezeichnet.

Die Bauherren waren schon bei der Errichtung finanziell überfordert, da während der Bauzeit dreimal das Gerüstholz verfault sein soll.

Die Kirche wurde nur kurz als Wallfahrtskirche von lokaler Bedeutung genutzt, in der durch Spenden und Ablassopfer nur mäßige Einnahmen für die Erhaltung der Kirche flossen.

In der Kirche befinden sich rechts und links vom Eingang, eingemauert seit 1968, Marmorgrabplatten verstorbener Pfarrer aus dem Jahr 1522, die nach der Auflassung des Friedhofes in der Linzerstraße im Bürgerspital lagerten.

Während der Innenrenovierung der Pfarrkirche Perg 1973 wurde ein Teil der Gottesdienste in der Kalvarienbergkirche abgehalten. Die Kirche dient häufig als Ort für Begräbnisfeierlichkeiten, gelegentlich auch für Hochzeiten.

Literaturquelle

2009

Heimatbuch der Stadt Perg,

Johann Pree (Kapitel Denkmale und Kleindenkmale), Seite 250 Nr. 23

Johann Pree (Kapitel Denkmale und Kleindenkmale), Seite 250 Nr. 23

alternative Quelle

Nachforschungen von Johann Pree 2005

Heimatbuch Perg 1933, Florian und Konrad Eibensteiner

Zusammenstellung von Eva Manner, undatiert um 1990

Bezirk Perg, Kunst und Geschichte, Eckhard Oberklammer

Datenbankerfassung

2022-01

Pfeiffer Franz

Letzte Überarbeitung

2024-10

KD Administrator

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich