Löckerbrunnen

Stammdaten

Permalink:

Kategorie:

Zierbrunnen

Zustand:

Sehr gut / Renoviert

Denkmalstatus:

steht unter Denkmalschutz

Ort (Bezirk):

4830 Hallstatt (Gmunden)

Adressbeschreibung:

An der SW Ecke des Baderplatzes im Bereich der Kreuzung Seestraße - Badergraben.

Adresse (Ortschaft):

Baderplatz (Hallstatt)

Breiten-, Längengrad:

47.561950526131, 13.649391531944 (Navigation

starten)

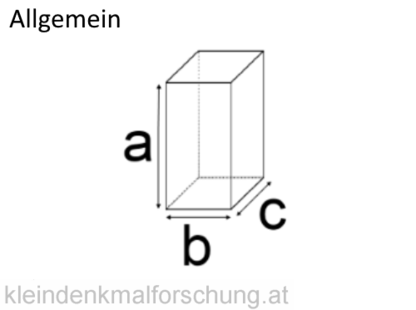

a) Gesamthöhe (ohne Bekrönung):

360 cm

b) Gesamtbreite:

180 cm

c) Gesamttiefe:

120 cm

Inschrift

Inschriftentyp

Einfache Inschrift

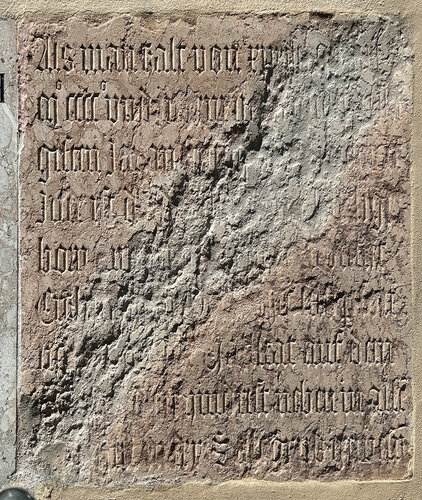

Als man tzalt von cristi geburt

mo cccco und in dem neun und fünfzi

gisten Jar am freitag vor simonis et

Jude ist der durchlauchtig hochge

borne fürst Herr Herr Albrecht

Ertzherzog in Oesterreich hie

an der Hallstat auf dem

Berg und zu hindrist neben in aln

Gangen in der Salzgrub gewesn.

Kommentar zu dieser/diesen Inschriften

In die hochrechteckige Schrifttafel aus graurotem Adneter Schnöll ist eine Inschrift aus Groß und Kleinbuchstaben aus der Fraktur in deutscher Sprache eingekerbt.

Im Zuge einer Restaurierung konnten 2023 Reste einer Fassung der Buchstaben in Schwarz und Braun ausfindig gemacht werden. Die Inschrift ist, vor allem im Bereich der von rechts oben nach links unten verlaufenden grauen, mit Tonmineralien angereicherten Zone bereits so stark verwittert, dass der Text nur noch bruchstückhaft erhalten geblieben ist. Auf der Grundlage von 5 Quellen aus dem 19. Jahrhundert und einer Quelle von 1905 kann der Text jedoch sicher rekonstruiert werden.

Mit " Herr Herr Albrecht Ertzherzog in Oesterreich" ist Albrecht VI (1418-1463) gemeint und der "freitag vor simonis et Jude" im "mo cccco und in dem neun und fünfzigisten Jar" kann auf den 22. Oktober 1459 rückgerechnet werden.

Einfache Inschrift

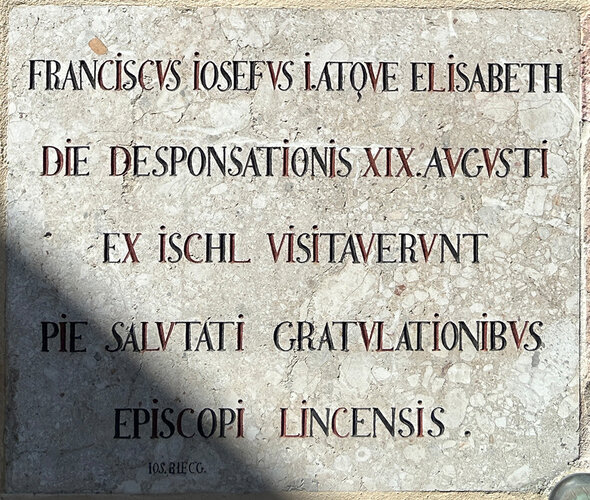

FRANCISCVS IOSEFVS LATOVE ELISABETH

DIE DESPONSATIONIS XIX. AVGVSTI

EX ISCHL VISITAVERVNT

PIE SALVTATI GRATVLATIONIBVS

EPISCOPI LINCENSIS

IOS. BLEC"G.

Kommentar zu dieser/diesen Inschriften

In die querrechteckige Schrifttafel aus einer hellen Kalkbrekzie ist eine Inschrift aus Großbuchstaben aus der Kapitalis in lateinischer Sprache eingekerbt, wobei jene Buchstaben, die auch eine Bedeutung als römische Ziffern besitzen zum Teil mit roter Farbe hervorgehoben sind, während die übrigen Buchstaben schwarz ausgemalt sind. Die Tafel stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist links unten mit IOS. BLEC"G. signiert.

Einfache Inschrift

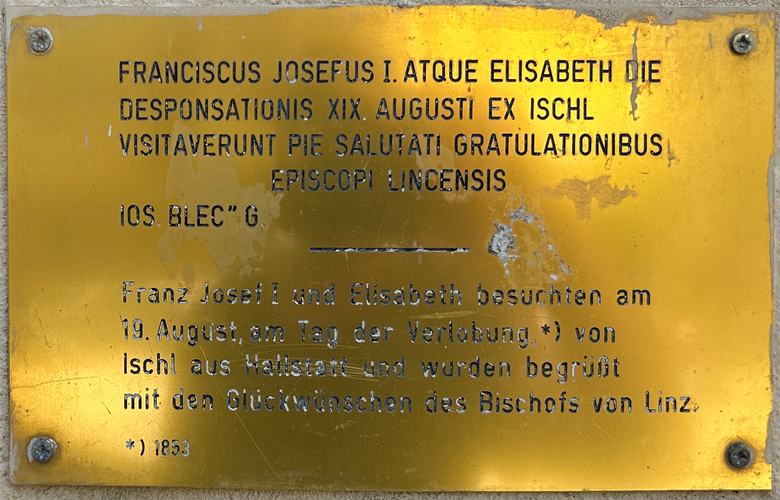

FRANCISCVS IOSEFVS LATOVE ELISABETH

DIE DESPONSATIONIS XIX. AVGVSTI

EX ISCHL VISITAVERVNT

PIE SALVTATI GRATVLATIONIBVS

EPISCOPI LINCENSIS

IOS. BLEC"G.

Franz Josef und Elisabeth besuchten am

19. August, am Tag der Verlobung*) von

Ischl aus Hallstatt und wurden begrüßt

mit den Glückwünschen des Bischofs von Linz.

*) 1853

Kommentar zu dieser/diesen Inschriften

Die Inschrift ist in eine kleine Tafel aus gelb eloxiertem in lateinischen Groß- und Kleinbuchstaben aus der Antiqua eingefräst und mit schwarzer Farbe ausgefüllt. Als Entstehungszeit ist das späte 20. Jh. wahrscheinlich.

Wappen

Wappentyp

Land

Das zentrale Bildmotiv der symmetrisch gestalteten, hochrechteckigen Flachrelieftafel aus rotem Adneter Buntkalkstein bildet ein bekrönter, frontal ausgerichteter Gitterhelm mit flatternder Helmdecke, dessen Helmzier, ein Pfauenstoß, die obere Bildhälfte einnimmt. Die beiden Halbrundschilde unterhalb des Helms sind schräg gestellt und weisen in die Richtung der unteren Bildecken. In dem, heraldisch gesprochen, linksstehenden Bindenschild, ist der Balken, die "Binde", mit weißem Steinmaterial eingelassen, so dass das Farbbild der Steine die heraldischen Tinkturen Rot-weiß-rot widerspiegelt. Dieser Bindenschild, der auch heute noch im Zentrum des Staatswappens von Österreich steht, war ursprünglich das Hauswappen der Babenberger. Seit 1230, mit dem Regierungsantritt von Herzog Friedrich II, des letzten Herrschers aus diesem Hause, wurde der Bindenschild an Stelle des Reichsadlers zum Landeswappen.

Das heraldisch gesprochen, rechtsstehende Fünfadlerwappen ist eine Schöpfung aus der Regierungszeit Herzog Rudolf IV (1358 bis 1365) und wurde zum neuen Landeswappen. Im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts wandelte sich die Bedeutung der Wappen erneut. Das Fünfadlerwappen, manchmal auch als "Lerchenschild" bezeichnet, verblieb dem "alten" Österreich, dem heutigen Niederösterreich und wurde damit zum Regionalsymbol. Das ursprünglich babenbergische Familienwappen, der Bindenschild, wurde zum Wappen für das "neue" Österreich, das vereinte heutige Nieder- und Oberösterreich um den weiteren Verlauf der Geschichte zum gesamtösterreichischen Wappen. In der Zürcher Wappenrolle (1340) ist festgehalten, dass bereits das babenbergische Österreich den Bindenschild unter dem Pfauenstoss führte. Diese Helmzier aus Pfauenfedern findet sich bereits auch bei den frühesten habsburgischen Hauswappen.

Das Wappenrelief über dem Löckerbrunnen ist demnach eindeutig als Herrschaftszeichen der Habsburger anzusehen, die im Salzkammergut über Jahrhunderte sowohl die Landesherrschaft als auch die Grundherrschaft innehatten.

Die formale Ähnlichkeit mit der Bindenschild-Darstellung an der Wappenwand der Georgskirche in Wiener Neustadt (1453) in der Gestaltung, von der Schildform bis zum Rankenwerk, weist auf eine Entstehung im 15. Jahrhundert.

Brunnenfunktion

Ort - Ortsbrunnen

Der Brunnen ist nach der Familie Löcker benannt, aus der im 18. und 19. Jahrhundert die Hallstätter Bader und „Chyrurgii“ entstammten. Sie besaßen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Haus Lahn 22, in dem heute der Kindergarten untergebracht ist. Nach dem Marktbrand von 1750 errichteten die Löcker auf der Brandstätte des Zuseherhauses (heute das Haus 57, Ecke Wolfengasse/Badergraben) das Baderhaus. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts diente noch das Haus Kirchenweg 168, das direkt am Mühlbach steht, als "Batt Hauß." Auf einem Ortsplan vom Beginn des 19. Jahrhunderts ist das "Feil-Fluder", ein Mühlbacharm am südlichen Rand des Badegrabens als offenes Gerinne eingetragen. Über diesem Wasserlauf ist schräg gegenüber dem Baderhaus ein Gebäude eingezeichnet, das höchstwahrscheinlich als Badehaus diente.

Stein

Stein-Art

Kalkstein

Der Brunnentrog aus rotem Buntkalkstein gearbeitet, während das Quadermauerwerk im Sockelbereich aus lokal anstehenden Dachsteinkalken besteht .

Stein-Technik

behauen

Errichtung

1850

- 1900

Errichtungsgrund

Anlass mit aktuellem Bezug

Die Brunnenanlage ist kurz vor 1856 in Zusammenhang mit dem Abbruch der Hofmauer und des in unmittelbarer Nähe befindlichen Hoftors errichtet worden. Dieses Tor schloss mit seinen Flügelmauern den Hofbereich des 1750 abgebrannten Hofschreiberamts nach Süden hin ab. Die Wappentafel und die Schrifttafel aus dem 15. Jahrhundert waren, wie auf einem Aquarell aus den Beständen des Hallstätter Museums deutlich zu erkennen ist, im Attikabereich des abgekommenen Hoftors eingelassen und fanden in der Prospektwand des Löckerbrunnens eine Zweitverwendung. Die Prospektwand ist der letzte erhaltene Rest der Hofmauer. Die Herkunft und der ursprüngliche Standort des Brunnentrogs sind unbekannt. Auch die Datierung des Brunnentrogs ist schwierig, da Vergleichsbeispiele fehlen und rein formal eine Entstehungszeit von der Spätgotik bis ins Barock möglich wäre. Der bronzene Wasserauslauf ist ein Entwurf von Clemens Holzmeister, der in den frühen 1960er Jahren als Ortsplaner von Hallstatt tätig war.

Die Brunnenanlage ist an der Kreuzung der Seestraße mit dem Badergraben schräg nach Nordosten, diagonal zum Baderplatz hin ausgerichtet. Der Brunnentrog aus rotem Buntkalkstein steht vor einer hohen, verputzten Wandscheibe, die auf einem Sockel aus steinsichtigen Quadermauerwerk ruht und von einem getreppten und profilierten Giebel abgeschlossen wird. Das Gesimse zwischen dem Sockelmauerwerk und der Putzfläche ist in Zementmörtel putzsichtig ausgeführt. In die Prospektwand sind zwei Schrifttafeln und eine Wappentafel eingelassen, die unter der dominanten Helmzier eines Pfauenstoßes das österreichische Fünfadlerwappen und den Bindenschild zeigt. Das Wasser fließt durch einen elegant geformten Auslauf aus Bronze in den Brunnentrog, an dessen oberen Rand zwei schmiedeeiserne Spangen zum Aufstellen von Kübeln eingebleit sind. Der Brunnentrog besitzt eine auffällige organische Form, die im Grundriss ein Dreiblatt aus abwechselnd konvexen und konkaven Bogenstücken bildet. In der Ansicht verjüngt sich diese Form in Wiederholung desselben Wechselspiels zu einem schlanken Sockel, der die Grundrissform des Trogs rezipiert.

Literaturquelle

1947

Das Wappen der Landes Oberösterreich,

Alfred Hoffmann, Seite

Alfred Hoffmann, Seite

alternative Quelle

Podcast https://audio.podigee-cdn.net/1477742-m-d76663411077bb3ed7be4baea4803953.mp3?source=feed, Friedrich Idam

Engleitner Chronik Hallstatt, 1813, Transkription Seite 16, Leopold Engleitner

Salinengeschichte, 1817, (Original-Manuskript, OÖLA, SOA-Archiv Gmunden, Hs. Nr. 38), Band 1, Seite 192, Anton Dicklberger

Steiners Reise-Gefaehrte durch die oesterreichische Schweiz oder das ob der ensische Salz Kammergut,1820, Seite 7, Johann Steiner

Das Salzkammergut und die Salzerzeugung, (Manuskript), 1868, Seite 10, Josef Koćzićzka

Geschichte des Marktes und Curortes Ischl, 1881, Seite 101, G. J. Kanzler

Geschichte Hallstatt (Manuskript),1905, Band 2, Seite 77, Isidor Engl

Datenbankerfassung

2024-06

Idam Friedrich

Letzte Überarbeitung

2025-05

Heilingbrunner Brigitte

© Arbeitskreis für Klein- und Flurdenkmalforschung in Oberösterreich