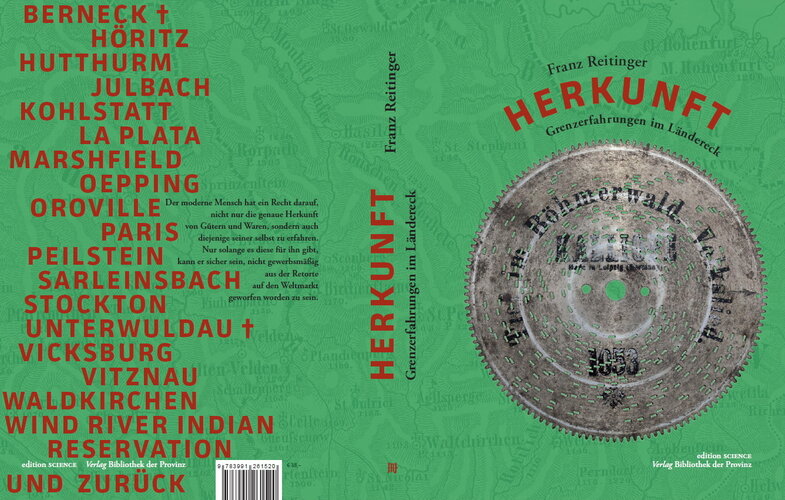

Im Kontext: Heimatforschung - Interview mit Franz Reitinger zu seinem Buch „Herkunft“

am

10.11.2025

Unlängst veröffentlichte Franz Reitinger im Verlag Bibliothek der Provinz ein Buch mit dem schlichten Titel „Herkunft“. Darin erzählt er von unterschiedlichen Grenzerfahrungen im Ländereck zwischen Böhmen, Bayern und dem Mühlviertel. Gleichzeitig folgt er den biographischen Spuren von Menschen, deren Lebenswege auch weit darüber hinaus geführt haben. Siegfried Kristöfl lud den Autor und Historiker Franz Reitinger zu einem Gespräch über Familiengeschichten, historische Quellen und – selbstverständlich - Heimatforschung.

Siegfried Kristöfl: Was war zuerst – die Beschäftigung mit diesen speziellen historischen Räumen oder die Suche nach den familiären Lebensläufen?

Franz Reitinger: Ich halte es für einen großen Vorteil, Geschichte an konkreten Personen verhandeln zu können. Geschichte wird dadurch auch für heutige Menschen erlebbar. Wirklich glaubhaft werden die an ihnen hängenden Lebensentwürfe aber nur, wenn diese hinreichend grundiert sind, also eine gewisse Bodenhaftung aufweisen. Der unstete Geist der mir aus den Quellen begegnenden Personen eröffnete mir freilich auch immer wieder neue geographische Räume, die mir zuvor unbekannt waren.

Siegfried Kristöfl: Braucht es einen Auslöser, um zu einer Familiengeschichte zu recherchieren?

Franz Reitinger: In meinem Fall, ja! 2019 organisierten meine Frau und ich ein kleines Straßenfest, bei dem Familie und Nachbarn zusammenkamen. Es reisten Menschen aus dem benachbarten Bayern, aus Südfrankreich, aus Rom, ja selbst aus Detroit an. Das war für einen kleinen Mühlviertler Markt wie Sarleinsbach schon erhebend. Für einige sollte dies die definitiv letzte Reise sein. Auch sonst sind etliche meiner Informanten inzwischen verstorben. Ihre Erinnerungen leben in meinem Buch fort. Es gibt auch noch andere Auslöser. Nach dem Ableben meiner Großmutter nahm ich zwei unscheinbare Kriegstagebücher meines Großvaters in einem kaum leserlichen Kurrent an mich. Jahre später sollte ich zu einem der Bücher greifen und aus einer gewissen Langeweile heraus beginnen, das Gekritzel zu entziffern. Und siehe da, es gelang.

Siegfried Kristöfl: Begnügt man sich mit der Lektüre historischer Quellen, Zeitungen und Publikationen und dem Durchstöbern von Familienarchiven oder sucht man immer auch die Schauplätze auf und durchstreift auf der Suche nach Eindrücken den Wald, die Grenze, die Gegend?

Franz Reitinger: Eine solide quellenmäßige Grundlage ist unumgänglich, wenn es darum geht, in tiefere historische Zeitschichten vorzudringen. Das Studium von Urbaren, Katastern und anderen historischen Quellen hilft zudem, der Veränderlichkeit unserer gewordenen Landschaften gewahr zu werden. Atmosphärisches hat dann noch immer Platz. Bloßen Impressionen gebricht es an Nachhaltigkeit.

Siegfried Kristöfl: Das Buch ist ja ein unglaublich pralles Werk, detailreich, mit einem umfassenden Anmerkungsapparat. Man könnte sagen: ein Opus magnum! Es wirkt beeindruckend, so diszipliniert zu recherchieren und gleichzeitig das Erforschte so souverän zu bändigen und geschmeidig zu machen.

Franz Reitinger: Von nichts kommt nichts. Stets haben mich historische Räume angezogen, in denen die Quellenlage karg ist. Genügsam zu sein und mit den wenigen Informationen sorgsam umzugehen, ist für mich zur Gewohnheit geworden. Als guter Kostverwerter lasse ich nicht schnell etwas liegen, nur weil es mir auf den ersten Blick gering erscheint. In Kombination mit anderen Informationen kann sich daraus noch immer eine interessante Konfiguration oder ein schlüssiges Argument ergeben.

Siegfried Kristöfl: „Deine Geschichte gehört nicht den Parteien, nicht den Kirchen und auch nicht den Konzernen. Nimm sie dir!“ Dieser Appell ist durchaus zweischneidig, immerhin könnte er nicht nur zu Recherche und Quellenstudium ermutigen, sondern zu Phantasie und freier Auswahl?

Franz Reitinger: Herkunft ist zu einem gewissen Grad zur Option geworden. Nicht umsonst haben Optieren und Ausoptieren seit dem 20. Jahrhundert einen besonderen Klang. Die Erwartung, im Supermarkt der Zugehörigkeiten werde sich schon das passende Shirt finden, ist folglich auch trügerisch. Jede Wahl ist zugleich auch Verzicht und Verlust. Spät begreift man, was man sich da eingehandelt hat. Auf die Länge eines Lebens hin betrachtet nimmt sich die aus freien Stücken getroffene Wahl wie eine Rückkehr des Schicksals als historischer Macht durch die Hintertür aus. Was ich in meinem Buch wider eine staatlich verordnete Erinnerungskultur eingefordert habe, ist das Recht von Familien, Sippen und Regionen auf ihre jeweils eigene Geschichte. Es genügt nicht, sich diese aus dem Angebot eines Korbes vorgefertigter Geschichtsdeutungen auszusuchen. Man muss sich die eigene Geschichte schon selber erarbeiten. Diese Aufgabe nimmt einem niemand ab.

Siegfried Kristöfl: Sind Heimatforschung und historische Recherche also das letzte KI/AI-freie Terrain?

Franz Reitinger: Selbst wenn computergestützte Sprachmodelle in der Lage wären, von einem Standort aus zu argumentieren und eigene Handlungsperspektiven zu entwickeln, wäre immer noch zu fragen, wie es um die vitalen Interessen von Computern bestellt ist. Eine intellektuelle Nachrüstung der Heimatforschung wird in jedem Fall notwendig sein, um feindliche Übernahmen abzuwehren und weiterhin hellhörig zu bleiben.

Siegfried Kristöfl: Was zählt für Sie als Wissenschaftler und Autor als „Erfolg“, wenn Sie das Manuskript abgegeben haben? Welche Chancen geben Sie und der Verlag so einem Werk?

Franz Reitinger: Als Erfolg meines aktuellen Buches werte ich, dass im Katalog der größten amerikanischen Bibliothek, der Library of Congress in Washington, D. C., nun erstmals auch der Name Sarleinsbach fällt. Aber beim Erscheinen eines Buches hat dieses meist schon viele Erfolge hinter sich. Unwahrscheinliche Entdeckungen, ein wie der Spatz sich auf dem Dach einfindender Gedanke, ein mutiger Verleger, ein feinsinniger Setzer, Abbildungen, die noch nie an anderer Stelle gezeigt wurden, all dies sind Erfolge, die ihre Inkarnation in der abschließenden Publikation erleben. Auf einem ganz anderen Tapet steht, dass sich die kulturelle Öffentlichkeit heute in Aufmerksamkeitskanälen bewegt, die romantische Liebe zum Fernsten die verbreitete Herkunftsscham notdürftig überdeckt, und viele als „zu speziell“ abtun, was sich der einfachen Erklärung von Allem und Jedem entzieht.

Siegfried Kristöfl: Wie erleben Sie die aktive Heimatforschungs-Szene im Land?

Franz Reitinger: Ich habe da keinen Überblick. Dies hat nicht zuletzt auch mit der Liquidation des Oberösterreichischen Landesverlags zu tun, seit der es kaum noch heimische Verleger und regionale Vertriebsnetze gibt. Vielleicht sollte man vonseiten des Landes noch einmal die geltenden Förderrichtlinien überdenken. Kunst, Wissenschaft und Brauchtum haben heute eines gemeinsam, nämlich dass sie sich an der Gegenwart orientieren. Historische Forschung gerät da notwendigerweise ins Abseits. Publikationszuschüsse haben heute die Form einer über die Köpfe der Autoren hinweg erfolgenden Verlagsförderung. Wollte man Autoren fördern, könnte man dies tun, indem man das Verhältnis von Förderung und Auszeichnung zugunsten letzterer verschiebt. Ein positiver Nebeneffekt dessen wäre, dass dem meritorischen Prinzip auf diese Weise wieder etwas mehr öffentliche Beachtung zuteilwerden würde.

Siegfried Kristöfl: Sie verweisen im Buch auch auf Vitus Ecker, einer der Gründerväter des Bezirksheimatvereins Rohrbach.

Franz Reitinger: Ich halte seinen Band „Sarleinsbach in Bildern, Geschichten und Versen“ in Ehren. Dieser ist die erstaunlich komplette Ikonographie eines Marktes, die sämtliche verfügbaren topographischen Ansichten auf sich vereint. Vergleichbare Publikationen kennt man von Linz, Salzburg, Krems oder Bad Ischl, aber auf Gemeindeebene ist diese Art von dokumentarischer Gründlichkeit rar. Seine Zeichnungen und Planskizzen sind ein zusätzlicher Gewinn, da sie wesentlich zum Verständnis und zur Lesbarkeit dieser Bilder beitragen. Genützt haben seine Bemühungen dem Markt und der flächenmäßig bedeutsamen Gemeinde allerdings kaum.

Siegfried Kristöfl: Wie nehmen Sie die Arbeit dieses Bezirksheimatvereins in Ihrer Region wahr?

Franz Reitinger: Der materielle Kern des Vereins sind Bibliothek und Archiv. Deren Förderung durch die öffentliche Hand würde auch dem Verein zugutekommen. Ihren Bestand halte ich aktuell allerdings für nicht gesichert. Ich wäre im Prinzip bereit, eine Autopsie und katalogmäßige Aufnahme des vorhandenen Buchbestands und Kartenmaterials vorzunehmen und hierzu eine Kraft einzuschulen. Dies macht aber nur in Kombination mit einer Neuaufstellung und thematischen Erweiterung Sinn, die bis zu einem gewissen Grad auch die Nachbarregionen miteinbezieht. Es ist in Österreich offenbar nicht üblich, auf Bezirksebene eine öffentliche Bezirksbibliothek mit einer eigenen Archiveinheit zu unterhalten, in der Heimatvereine ihr Zuhause fänden. In den letzten Jahren gab es eine interessante Wende in der Verkehrspolitik deutscher Städte, die sich auf einmal wieder der Straßenbahn entsannen. Vielleicht werden wir noch erleben, dass Bibliotheksneugründungen auf Bezirksebene wieder möglich werden. Bis dahin ist die Existenz des Heimatvereinsarchivs eine von der Hand in den Mund.

Reitinger, Franz: Herkunft. Grenzerfahrungen im Ländereck. Berneck †, Höritz, Hutthurm, Julbach, Kohlstatt, La Plata, Marshfield, Oepping, Oroville, Paris, Peilstein, Sarleinsbach, Stockton, Unterwuldau †, Vicksburg, Vitznau, Waldkirchen, Wind River Indian Reservation und zurück. Weitra: Bibliothek der Provinz 2023. 528 Seiten

ISBN: 978-3-99126-152-0

24,5×17 cm,, zahlr. z.T. farb. Abb., graph. Darst., Kt.,

fadengeheftetes Hardcover m. Lesebändchen

Text dt., Zsfassung auch in engl. Spr.

38,00 €

Kurzbiographie:

Franz Reitinger: Autor und Historiker, geboren und aufgewachsen in Linz an der Donau und Sarleinsbach. Studium der Geschichte in Graz, Aufenthalte in Paris, Berlin und Washington, D.C., Stipendiat der J. Paul Getty Foundation in Los Angeles, lebt und arbeitet in Salzburg und Sarleinsbach.