Kindheit und Jugend

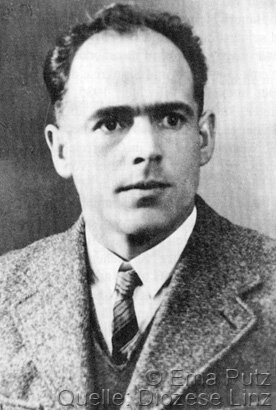

Franz Jägerstätter wurde am 20. Mai 1907 als Franz Huber in St. Radegund geboren. Er war der uneheliche Sohn der Magd Rosalia Huber und des Bauernsohnes Franz Bachmeier, der bereits 1915 im Ersten Weltkrieg fiel. Da seine Mutter auf Bauernhöfen arbeitete, wuchs Franz Jägerstätter anfangs bei seiner Großmutter Elisabeth Huber auf, bevor er 1916 dann auf den Hof seiner Großeltern väterlicherseits kam. Ein Jahr später heiratete Rosalia Huber Heinrich Jägerstätter, den Besitzer des Leherbauerngutes in St. Radegund, und nahm ihren Sohn zu sich. Heinrich Jägerstätter adoptierte Franz, der, da die Ehe kinderlos blieb, der Hoferbe werden sollte.

Jägerstätter war ein beliebtes und fest integriertes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Als er sich mit seinem im steirischen Erzabbau verdienten Geld ein Motorrad kaufte, sorgte dies für Aufsehen. Er beteiligte sich auch an den Auseinandersetzungen mit den im Dorf anwesenden Heimwehrmännern. Diese waren in das Innviertel versetzt worden, um hier an der Grenze zu Deutschland den nationalsozialistischen Einfluss einzudämmen. Ihre Annäherungsversuche an die einheimischen Mädchen wurden von den ansässigen Burschen als Herausforderung angesehen. Jägerstätter verletzte bei einer nächtlichen Schlägerei einen Heimwehrmann und kam dafür zwei Tage in Arrest.

Im Sommer 1927 ging Jägerstätter nach Bayern, um in einem Landwirtschaftsbetrieb in Teising zu arbeiten. Anschließend wechselte er in die Steiermark und arbeitete dort bis 1931 im Erzabbau. In diesem sozialdemokratisch geprägten Umfeld lockerte sich seine enge Beziehung zum Katholizismus vorübergehend, festigte und vertiefte sich aber nach seiner Heirat mit Franziska Schwaninger 1936. Die beiden unternahmen, ungewöhnlich für die damalige Zeit, eine Hochzeitsreise nach Rom.

Der Glaube

Jägerstätters Religiosität war immer schon tief. Nach Angaben des damaligen Pfarrers von St. Radegund, Josef Karobath, überlegte Jägerstätter als junger Mann, einem Orden beizutreten. Der Pfarrer hielt ihn davon aber unter Hinweis auf seine Pflicht, den elterlichen Hof zu übernehmen, ab. Nach seiner Heirat vertiefte er sein religiöses Leben und las täglich in der Bibel.

1934 war Jägerstätters uneheliche Tochter zur Welt gekommen. Nach seiner Hochzeit machte er der Mutter des Mädchens das Angebot, das Kind zu sich zu nehmen. Die Mutter lehnte aber ab. Zwischen 1937 und 1940 wurden die drei gemeinsamen Töchter des Ehepaares Jägerstätter geboren.

Nationalsozialistische Machtübernahme und Volksabstimmung

Bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich war Franz Jägerstätter ihr erklärter Gegner. Der Volksabstimmung über denAnschlussÖsterreichs an das Deutsche Reich am 10. April 1938 wollte er anfangs überhaupt fernbleiben. Auf Bitten seiner Frau, die negative Konsequenzen für die Familie befürchtete, nahm er doch teil, stimmte aber mit einem Nein. Von den Verantwortlichen wurde diese Nein-Stimme aber unterschlagen. Jägerstätter spendete niemals bei den zahlreich durchgeführten Spendenaktionen der Nationalsozialisten. Bedürftigen half er persönlich. Er nahm auch für sich selbst keine Unterstützung des Staates an, weder die Kinderbeihilfe noch eine Soforthilfe, die nach einem Ernteausfall durch Hagel ausbezahlt worden war. Nach einiger Zeit besuchte er auch das Gasthaus nicht mehr, weil er dort automatisch in politische Diskussionen hineingezogen wurde.

Einberufung zum Wehrdienst

Im Frühjahr 1940 wurde Jägerstätter zum ersten Mal zum Wehrdienst eingezogen. Er hätte damals, wie es viele andere Bauern auch taten, bei den Politikern in der Gemeinde vorstellig werden können, um eine Freistellung für sich zu erreichen. Für ihn kam dies aber nicht in Frage, da die Politiker direkte Vertreter des von ihm abgelehnten Nationalsozialismus waren. Der Bürgermeister wurde schließlich von sich aus aktiv, weil die Verantwortung für den Hof während Jägerstätters Einberufung allein auf seiner Frau lastete, die kurz zuvor ein Kind bekommen hatte. Anfang Oktober 1940 erfolgte Jägerstätters zweite Einberufung als Kraftfahrer in der Alpenjägerkaserne in Enns. Nach Absolvierung der Grundausbildung wurde seine Einheit nach Obernberg/Inn in die Nähe seiner Heimat verlegt. Aus den Briefen an seine Frau geht hervor, dass es ihm schwer fiel, willkürlich erteilte Befehle befolgen zu müssen. Die Kameradschaft unter den Soldaten erschien ihm nicht sehr groß. Als Jägerstätters Vorgesetzter erfuhr, dass er sonntags die Messe besuchte, teilte er ihn an den Sonntagen regelmäßig zur Stallwache ein.

Aufnahme in den Dritten Orden des Hl. Franziskus

Am 8. Dezember wurde Jägerstätter in Enns gemeinsam mit einem zweiten Soldaten feierlich in den Dritten Orden des Hl. Franziskus aufgenommen. Neben der Männer- und der Frauengemeinschaft (dem ersten und zweiten Orden) umfasste der dritte Orden Männer und Frauen, die verheiratet waren, Familie hatten und auch Berufe ausübten, sich aber verpflichteten, im franziskanischen Geist zu leben. Erst während seines zweiten Militärdienstes erlaubte Jägerstätter seiner Frau, sich bei der Gemeinde um ein Freistellungsgesuch zu bemühen. Anfang April 1941 konnte er wieder heimkehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits den Entschluss gefasst, kein drittes Mal einzurücken.

Jägerstätter wird Mesner in St. Radegund

Zurück in St. Radegund begann Jägerstätter täglich die Messe zu besuchen. Nach dem Tod des Mesners im Sommer 1941 übernahm er auf Ersuchen von Vikar Ferdinand Fürthauer dieses Amt. Jägerstätter begann, seine Überlegungen und Überzeugungen niederzuschreiben. So schrieb er unter dem Titel „Gerechter oder ungerechter Krieg“ 1942: „Gibt es denn noch viel Schlechteres, als wenn ich Menschen morden und berauben muss, die ihr Vaterland verteidigen, nur um einer antireligiösen Macht zum Siege zu verhelfen, damit sie ein gottgläubiges oder besser gesagt ein gottloses Weltreich gründen können.“ Zu seinen grundsätzlichen Überlegungen gehörte, dass es nicht möglich war, gleichzeitig Christ und Nationalsozialist zu sein. Er lehnte aber auch jede Verurteilung jener ab, die sich angepasst hatten.

Jägerstätters Entschluss zur Wehrdienstverweigerung

Jägerstätter suchte für seine Entscheidung Hilfe bei Priestern, hatte aber stets das Gefühl, dass sie ihm keine Unterstützung bieten konnten, weil sie selbst in Gefahr gerieten, wenn sie sich in offene Gegnerschaft zur Partei begaben. Er besuchte unter anderem Pfarrer Josef Karobath, der St. Radegund 1940 wegen einer regimekritischen Predigt verlassen musste, inhaftiert und anschließend des Bezirks verwiesen wurde. Dieser versuchte, Jägerstätter von seinem Entschluss, den Wehrdienst zu verweigern, abzubringen, musste dessen durch Bibelzitate belegten Argumenten aber Recht geben. Antworten auf seine Fragen suchte Jägerstätter auch beim Linzer Bischof Joseph Fließer. Dieser erklärte ihm, dass seine Verantwortung gegenüber seiner Familie größer sei als die gegenüber Taten, die auf Befehl der Obrigkeit geschahen. Damit konnte er ihn aber nicht überzeugen. Nach seinem Gespräch mit dem Bischof meinte Jägerstätter enttäuscht, dass der Bischof versucht habe, sich nicht offen deklarieren zu müssen, wohl, weil er Jägerstätter nicht kannte und ihm deshalb misstraute. Jägerstätter stand auch in Briefkontakt zu seinem Drittordensbruder Rudolf Mayer, der in der Wehrmacht diente. Bei einem Besuch des Ehepaares Mayer in St. Radegund sprachen die Männer auch von der Möglichkeit, sich zu verstecken und sich so der Wehrpflicht zu entziehen. Sie verwarfen diesen Plan aber, weil sie Repressionen für ihre Familien befürchteten. Als Jägerstätter seiner Familie seinen Entschluss, nicht mehr zur Wehrmacht einzurücken, mitteilte, versuchte vor allem seine Mutter ihn umzustimmen. Seine Frau gab dies auf, als sie erkannte, wie ernst ihrem Mann sein Entschluss war. Sie stellte sich nunmehr auf seine Seite, weil sie es als ihre Pflicht betrachtete, ihm beizustehen. Im Februar 1943 erhielt Jägerstätter erneut seine Einberufung. Er sollte sich am 25. Februar in Enns zur Kraftfahr-Ersatzabteilung 17 melden. Jägerstätter leistete der Einberufung anfangs keine Folge, fuhr aber schließlich doch nach Enns. Nach einem Tag bei Pfarrer Krenn in Enns, dem er aber nichts von seinem Vorhaben erzählte, meldete er sich am 1. März in der Kaserne und erklärte, dass er keinen Dienst mit der Waffe leisten würde. Am Folgetag kam er in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis nach Linz, das im ehemaligen Ursulinenkloster untergebracht war.

Inhaftierung in Linz

Während seiner Haft in Linz blieb er in Briefkontakt mit seiner Familie, bat seine Frau aber, ihn in naher Zukunft noch nicht zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass seine Verlegung nach Berlin bevorstand. Im Wehrmachtsgefängnis schloss Jägerstätter Freundschaft mit drei Lothringern, die wegen Eidesverweigerung inhaftiert waren. Zwei von ihnen berichteten Jägerstätters Frau nach dem Krieg, dass sie gemeinsam gebetet hätten und Jägerstätter ihnen von seiner ohnehin geringen Lebensmittelration abgegeben hätte.

Überstellung nach Berlin und Verurteilung

Am 4. Mai wurde Jägerstätter überraschend in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis nach Berlin-Tegel überstellt. Als Pflichtverteidiger bestellte das Gericht Rechtsanwalt Friedrich Feldmann. Er versuchte seinen Mandanten wiederum von seinem Entschluss abzubringen bzw. hoffte, dass dies dem Gefängnisseelsorger Heinrich Kreutzberg gelingen würde. Jägerstätter blieb aber auch gegenüber dem Gericht bei seiner Entscheidung, dass er als Katholik nicht mit der Waffe für den Nationalsozialismus kämpfen könne. Das Reichskriegsgericht verurteilte ihn am 6. Juli wegenZersetzung der Wehrkraftzum Tode. Außerdem lautete das Urteil auf Verlust der Wehrwürdigkeit und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Rechtsanwalt Feldmann schrieb daraufhin Vikar Fürthauer nach St. Radegund, dass er das Gericht bitten würde, die Bestätigung und Vollstreckung des Urteils auszusetzen, falls seine Familie Jägerstätter noch besuchen wollte. Seine Frau Franziska fuhr daraufhin am 12. Juli in Begleitung des Vikars nach Berlin und konnte ihren Mann noch für 20 Minuten sehen. Für ein Gespräch zwischen den Eheleuten verblieb allerdings kaum Zeit, da Fürthauer ein letztes Mal versuchte, Jägerstätter umzustimmen. Am 9. August wurde Franz Jägerstätter gemeinsam mit weiteren Verurteilten nach Brandenburg an der Havel gebracht, zu Mittag teilte man ihm mit, dass sein Urteil am 14. Juli bestätigt worden war. Um 16 Uhr wurde er mit dem Fallbeil hingerichtet und seine Leiche im Krematorium der Stadt Brandenburg eingeäschert. Vöcklabrucker Schulschwestern, die in Brandenburg in einem Kindergarten arbeiteten, konnten die Urne in ihren Besitz und nach Kriegsende nach Oberösterreich bringen. Am 9. August 1946 wurde sie auf dem Friedhof in St. Radegund beigesetzt. Franziska Jägerstätter war während und auch noch nach dem Krieg Anfeindungen und Benachteiligungen ausgesetzt. Pfarrer Karobath versuchte nach 1945 vergeblich, Jägerstätters Schicksal in der Öffentlichkeit allgemein bekannt zu machen.

Rehabilitierung und Seligsprechung Franz Jägerstätters

Erst in den 1990er Jahren setzte ein Umdenken ein. Am 7. Mai 1997 wurde als späte Rehabilitierung das Feldurteil gegen Jägerstätter aufgehoben und am 7. Oktober leitete der damalige oberösterreichische Diözesanbischof Maximilian Aichern den diözesanen Informativprozess für eine Seligsprechung ein. Nach dem Abschluss des Verfahrens 2001 wurden die Akten an die Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen weitergeleitet und Jägerstätters Martyrium am 1. Juni 2007 vom Vatikan anerkannt. Die Feier der Seligsprechung durch den Präfekten der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen Kardinal José Saraiva Martins fand in Anwesenheit von Jägerstätters Witwe und seiner vier Töchter am 26. Oktober 2007 im Linzer Mariendom statt. Franziska Jägerstätter übergab dabei eine Reliquie aus der Urne ihres Mannes, die gemeinsam mit einem schriftlichen Dokument Jägerstätters im Dom aufbewahrt wird.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]