Das zentrale Anliegen der NS-Wirtschaftspolitik im agrarischen Sektor war, das Deutsche Reich in ernährungswirtschaftlicher Hinsicht autark zu machen, um im Kriegsfall die Versorgung der heimischen Bevölkerung sicherzustellen und Devisen in die Rüstungsindustrie umleiten zu können. Nur durch eine weitgehende Identifikation der Bauern und Bäuerinnen mit Staat und Politik konnte dieses Ziel erreicht werden. Doch galt den NS-Machthabern die traditionell katholisch-christlichsoziale Bauernschaft als unsicheres Klientel.

Die Skepsis der Bauern und Bäuerinnen versuchte man durch eine Idealisierung ihres Berufsstandes, konkrete Modernisierungsangebote und finanzielle Anreize zu überwinden.

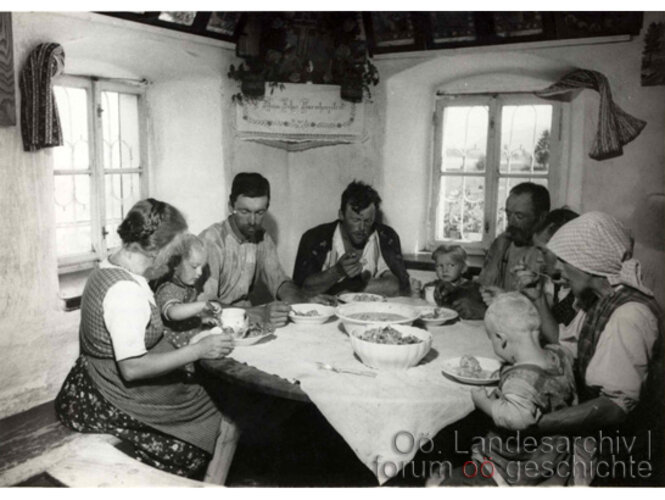

Um die sozialen Differenzierungen innerhalb der weiblichen Landbevölkerung im Konstrukt der Volksgemeinschaft aufgehen zu lassen, wurde der Begriff der deutschen Landfrau eingeführt, der auf die Großbäuerin ebenso wie für die Landarbeiterin zutreffen sollte.

Landes-, Kreis- und Ortsbauernführerinnen

Die Bauernschaft des Dritten Reiches (Reichsnährstand) war territorial in Landesbauernschaften eingeteilt. Die interne Organisationsstruktur der Landesbauernschaft setzte sich auch in Oberdonau in den Kreis- und Ortsbauernschaften mit ihren Kreis- und Ortsbauernführern fort. Die weibliche Parallelstruktur mit Landes-, Kreis- und Ortsbauernführerinnen (die jedoch nicht in allen Ortschaften ernannt werden konnten) war hierarchisch unter der männlichen positioniert. Ihre Aufgabe war es, den Frauen mit Vorträgen und Schulungen die frauenspezifischen Ansprüche des Regimes nahe zu bringen. Da sich NSF und DFW in den Dörfern oft nicht entsprechend etablieren und verankern konnten, sollten die Bauernführerinnen für eine Politisierung der deutschen Landfrauen sorgen.

Ab Ende 1939 wurde vermehrt intensives Organisationsleben mit vielen gut besuchten frauenspezifischen Veranstaltungen des Reichsnährstandes demonstriert: Ortsbäuerinnentagungen, lokale Landfrauentage, Schulungen der Kreisbauernschaften. Der „Erste Landfrauentag Oberdonaus“ am 19. März 1940 schloss den Aufbau der Organisationsstruktur der Deutschen Landfrauen in Oberdonau vorläufig ab.

Von der Hausfrau und Mutter zur produktionsverantwortlichen Frau

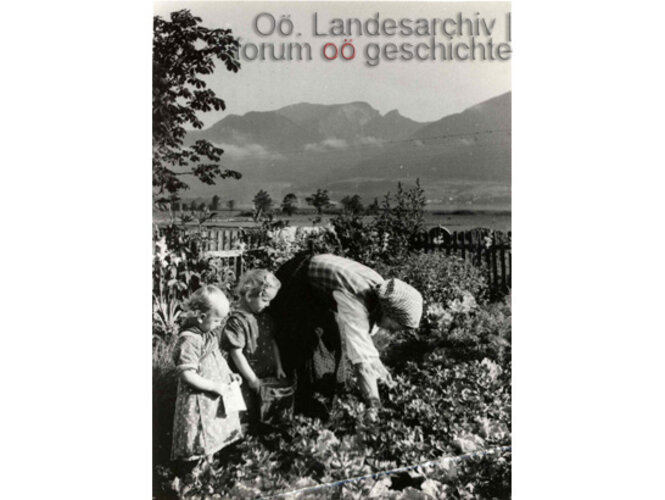

Mit Fortdauer des Krieges begannen die Bäuerinnen und Landarbeiterinnen unter dem Abgang der Männer zu leiden. Das hatte Auswirkungen auf ihr Engagement in den frauenpolitischen Organisationen. Die NS-Frauenpolitik reagierte darauf mit einer Neudefinition des Frauenideals: weg von der Hausfrau und Mutter, hin zur berufstätigen produktionsverantwortlichen Frau. Eine Erleichterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen durch moderne technische Hilfsmittel und staatliche Hilfen (Erntekindergärten der NS-Volkswohlfahrt, Landjahr, Reichsarbeitsdienst) sollten damit einhergehen. Auch eine Verbesserung der Ausbildung durch den Ausbau des landwirtschaftlichen Mädchenschulwesens wurde angestrebt, in Oberdonau aber nur bruchstückhaft verwirklicht. Später sollten die Landfrauen durch den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen entlastet werden. All diese Maßnahmen sollten dazu führen, die Landfrauen weiter positiv gestimmt zu halten. Da die Agrarproduktion auf die Kriegsverhältnisse umgestellt und der Reichsnährstand in die Kriegswirtschaft eingefügt wurde, war man auf die Loyalität der Landfrauen angewiesen.

Die Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen regelte die Erfassung, Verteilung und den Verbrauch der landwirtschaftlichen Produkte, legte die Eigenversorgung der landwirtschaftlichen Betriebe fest und erklärte das darüber hinaus Produzierte für ablieferungspflichtig.

Mit Kriegsbeginn wurden die immer mehr in der Verantwortung der Bäuerinnen liegenden Bauernhöfe zur Heimatfront und die Hauswirtschaft zum integralen Bestandteil der Erzeugungsschlacht, wie die NS-Propaganda die kriegswichtige Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge nannte.

Reichserbhofgesetz (REG)

Das im Deutschen Reich seit September 1933 wirksame und in der Ostmark mit August 1938 in Kraft getretene Reichserbhofgesetz (REG) sah für Bauernhöfe zwischen 7,5 und 125 Hektar, deren BesitzerInnen von deutschem oder stammesgleichen Blut definiert und als bauernfähig eingestuft wurden, den Titel „Erbhof“ vor. Erbhöfe durften nicht verkauft, finanziell belastet oder aufgeteilt werden. Die Anerbenordnung war das geschlechtsspezifische Kernstück des REG. Sie legte die Reihenfolge der Erbberechtigten bei der ungeteilten Vererbung von Höfen fest. Dabei fand die Ehefrau keine Erwähnung, die Tochter folgte als erste weibliche Anerbin erst auf Platz neun. De facto bedeutete dies ein Ende der freien Verfügung über bäuerliches Eigentum und den Ausschluss der Frau als Besitzerin von Hof und Grund.

Die Orts- und Kreisbauernführer und die Anerbengerichte hatten einen Handlungsspielraum zwischen den ideologischen Vorgaben und den lokalen Erfordernissen und konnten die Anerbenordnung in gewissem Maße aufbrechen. So wurden Erbhofübergaben auch an Töchter oder Nichten dann genehmigt, wenn eine Weiterführung des Hofes im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie durch männliche Erben nicht gegeben schien.

Die Kriegsumstände führten dazu, dass im Oktober 1943 die Erbhoffortbildungsordnung erlassen wurde. Dieses pragmatische Regelwerk hob die alleinige männliche Erbfolge auf, reihte die Töchter vor den Brüdern und gab auch der Ehefrau den Status einer Erbberechtigten. Eine zentrale Intention des REG, nämlich die Verdrängung der Hofbesitzerin, war damit durch den Kriegsverlauf gescheitert. Der zu starke Widerspruch zum traditionellen bäuerlichen Eigentumsbegriff tat ein Übriges dazu.

Während die Aufwertung, Professionalisierung und Mechanisierung der landwirtschaftlichen Frauenarbeit ein Angebot an die deutsche Landfrau darstellten, wurden die öffentliche Bewirtschaftung der Landwirtschaft mit dem Selbstvermarktungsverbot und die vaterrechtlichen Bestimmungen des REG als Zumutung empfunden.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]