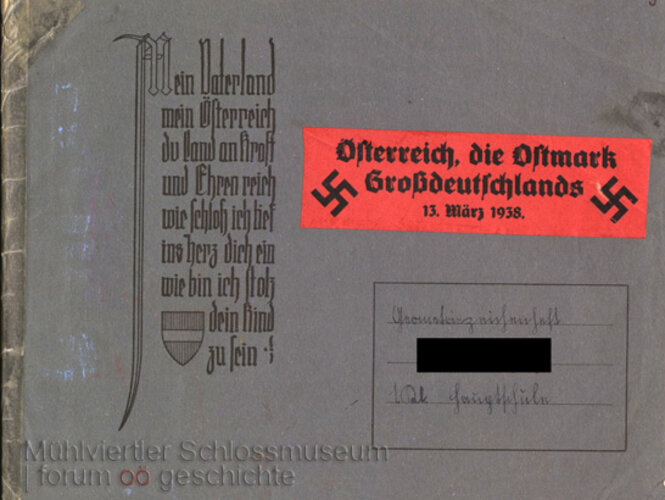

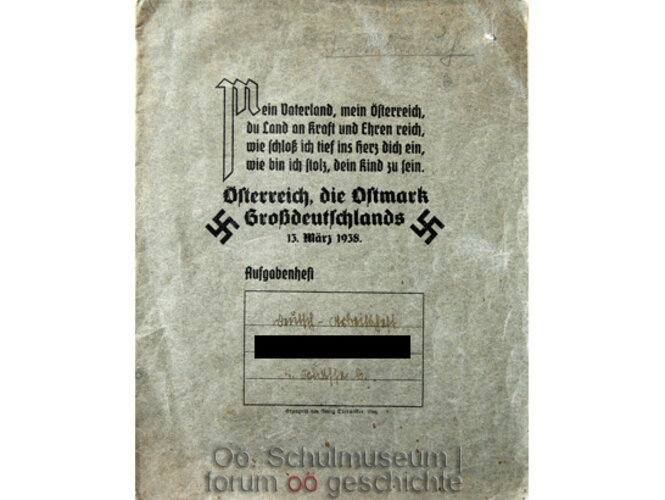

Veränderungen im Schulsystem

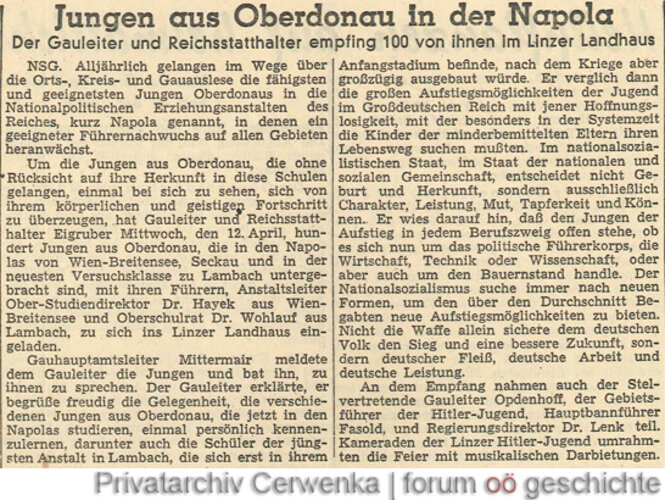

So wie das Elternhaus wurde auch die Schule als Erziehungsinstanz zurückgedrängt. Partei- und Wehrmachtsorganisationen stiegen dagegen zu gleichberechtigten Erziehern auf. Unmittelbar nach dem Anschluss kam es zu organisatorischen, personellen und ideologischen Veränderungen im Schulsystem. Der ständestaatliche und religiöse Wandschmuck in den Schulräumen wurde durch NS-Symbole ersetzt, der Landesschulrat verfügte die Säuberung der Schulbibliotheken von NS-kritischen Büchern und die Leistung des Deutschen Grußes.

Aus den Einträgen in der Schulchronik der Knabenhauptschule Ebensee wird deutlich, wie sehr gleich unmittelbar nach dem Anschluss die Schule durch den Nationalsozialismus vereinnahmt wurde:

Aus den Einträgen in der Schulchronik der Knabenhauptschule Ebensee wird deutlich, wie sehr gleich unmittelbar nach dem Anschluss die Schule durch den Nationalsozialismus vereinnahmt wurde:

14., 15. und 16. März schulfrei; es folgen personelle Änderungen bei Ortsschulbehörde und Lehrkörper; 16. März Feier der Heimkehr der Ostmark; 26. März feierliche Vereidigung des Schulleiters; 7. April Lehrer und Schüler schmücken das Schulgebäude mit Kränzen, Girlanden und Aufschriften; 10. April Siegesfeiern für die Volksabstimmung; 20. April Schülerversammlung und Gemeinschaftsempfang zu Führers Geburtstag; Filmvorführungen: Triumph des Willens, Olympiafilm, Hitlerjunge Quex, Glaube und Heimat; 1. Mai Festzug zum Tag der Arbeit, die Schuljugend wird von der HJ geführt; 14. und 15. Mai Sammlung für das Jugendherbergswerk; 22. Mai Sammlung für die NS-Volkswohlfahrt; 27. Mai Schulungstag des NS-Lehrerbundes; 28. Mai Beratung des Bezirksschulinspektors über die Neugestaltung des Unterrichts. Dazu kamen ständig Assistenzdienste für die HJ.

Gleichschaltung der Schulbehörden

Neben der ideologischen Vereinnahmung der Schule wurde die organisatorische Umstrukturierung des Schulsystems vorangetrieben. Im Zuge der Liquidierung der österreichischen Ministerien wurde das Unterrichtsministerium zunächst als Abteilung in das neu geschaffene Ministerium für innere und soziale Angelegenheiten eingegliedert. Später gingen die Kompetenzen für niedere und mittlere Schulen an die Reichsgaue, für höhere Schulen an den Reichserziehungsminister in Berlin über, der die Lern- und Erziehungsziele für alle Schulen vorschrieb. Hubert Messenböck, der oberösterreichische Landesschulinspektor, wurde unmittelbar nach dem Anschluss verhaftet, seine Geschäfte übernahm Landesrat Rudolf Lenk. Mit Verordnung vom 10. Mai 1938 wurde die Zusammensetzung der Schulbehörden neu geregelt, jede Vertretung der katholischen Kirche ausgeschaltet und die Durchdringung der Schulverwaltung durch die lokalen NSDAP-Instanzen gewährleistet. Den Landesschulrat bildeten der Schulreferent der Landesregierung, der Landesschulinspektor, der Gauwalter des NS-Lehrerbundes und der Gebietsführer der HJ. Der Bezirksschulrat bestand aus dem Kreisleiter, dem Kreiswalter des NS-Lehrerbundes und einem Bannführer der HJ. Im Ortsschulrat saßen der Bürgermeister, der Schulleiter, der NSDAP-Ortsgruppenleiter und der Standortführer der HJ.

Lehrerschaft

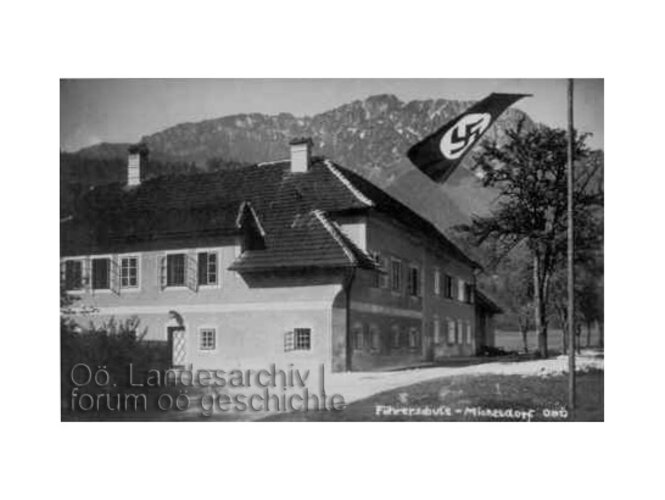

Neben der Gleichschaltung der Schulbehörden galt es, die Lehrerschaft auf NS-Kurs zu bringen. Personelle Säuberungen und Umbesetzungen wurden gleich in den ersten Wochen nach dem Anschluss durchgeführt. Jüdische und politisch unzuverlässige LehrerInnen konnten aufgrund der Verordnung über die Neuordnung des österreichischen Berufsbeamtentums vom Mai 1938 in den Ruhestand versetzt werden. Oft wurden junge und unerfahrene LehrerInnen als DirektorInnen eingesetzt. Der Nationalsozialistische Lehrerbund (NSLB), ein der NSDAP angeschlossener Verband, hatte nach dem Verbot und der Auflösung aller bisherigen Lehrerverbände Monopol- und Zwangscharakter. Anfang 1939 standen im Gau Oberdonau über 2100 Lehrpersonen im Dienste der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände.

Ab Juli 1938 fanden intensive Umerziehungs- und Schulungskampagnen für die oberösterreichischen LehrerInnen im Ausrichtelager des NS-Lehrerbundes im Schloss Schmiding bei Wels statt. Die oberösterreichische Lehrerschaft war in ihrer Existenz vom NS-Regime abhängig – dies mag auch ein wesentlicher Grund für die weitgehende NS-Loyalität der LehrerInnen gewesen sein. Jede Anstellung und Beförderung setzte ein positives politisches Gutachten voraus.

Private und konfessionelle Schulen

Mit Juli 1938 wurde allen privaten Schulen das Öffentlichkeitsrecht entzogen und im September 1938 die Schließung aller konfessionellen Schulen verfügt. In der Diözese Linz waren davon die Gymnasien der Stifte Kremsmünster, Schlierbach, St. Florian und Wilhering, die Gymnasien der Jesuiten in Linz-Freinberg, der Oblaten des hl. Franz von Sales in Dachsberg und das Internat der Karmeliten in Linz, die Heimschulen der Schulbrüder in Bad Goisern sowie die Lehrerbildungsanstalt und die Übungsschule der Marianisten in Freistadt betroffen. Die Frauenorden verloren 134 Pflichtschulen, 38 mittlere und höhere Schulen sowie 120 Kindergärten und vier Waisenhäuser. Auch das geistlich geführte Pensionat für schwer erziehbare Mädchen in Baumgartenberg wurde im Herbst 1938 geschlossen und seine Zöglinge teilweise von der NS-Volkswohlfahrt in die NS-Erziehungsanstalt nach Gleink verbracht.

1941 wurde das Stift Lambach beschlagnahmt und auf Wunsch Hitlers eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt (NAPOLA) eingerichtet, mit deren erster Klasse des Gymnasiums man im Herbst 1943 begann. Schon im Februar 1945 wurde der Schulbetrieb wieder eingestellt.

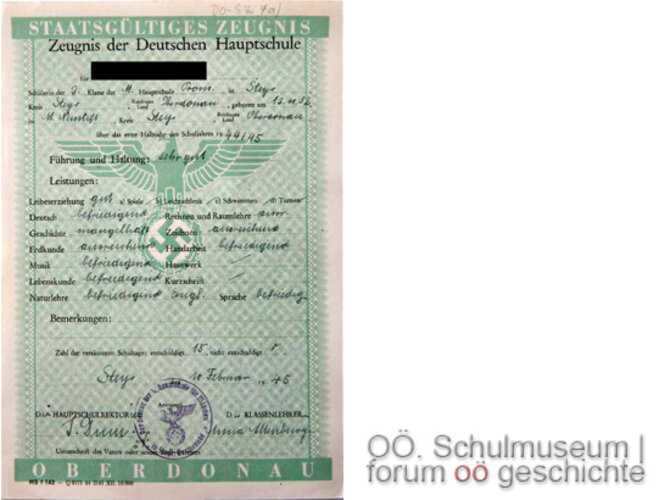

Angleichung der Schulorganisation

Mit dem Schuljahr 1938/39 begann die Angleichung der Schulorganisation in Oberdonau an die des Altreiches. Bis zum Schuljahr 1941/42 war dieser Prozess abgeschlossen. Die bisherigen österreichischen Mittelschulen wurden in Höhere Schulen umgewandelt, deren Hauptformen die Oberschule für Jungen bzw. die Oberschule für Mädchen war. Das Gymnasium als Sonderform der Höheren Schulen gab es nur für Knaben und wurde auch nur dort geduldet, wo der Bestand der Oberschule nicht gefährdet war. Neben dem Aufbau und der Vereinfachung des Sonder-, Grund- und höheren Schulwesens wurde auch die Hauptschule sowie eine Berufsschulpflicht eingeführt: Begabung und Beruf wurden zur Ausbildungsverpflichtung.

Schulneugründungen

In Oberdonau wurden von den ehemals 66 konfessionellen Schulen die meisten in öffentliche umgebildet, viele neue Schulbauten errichtet, zahlreiche Hauptschulen und landwirtschaftliche Berufsschulen neu gegründet. Bis zum Dezember 1940 wurden zehn landwirtschaftlichen Mädchenschulen neu errichtet: in Feldkirchen/Donau, Mauerkirchen, Tragwein, St. Florian, Enns, Kremsmünster, Sierning, Hohenfurt, Oberplan und Kaplitz.

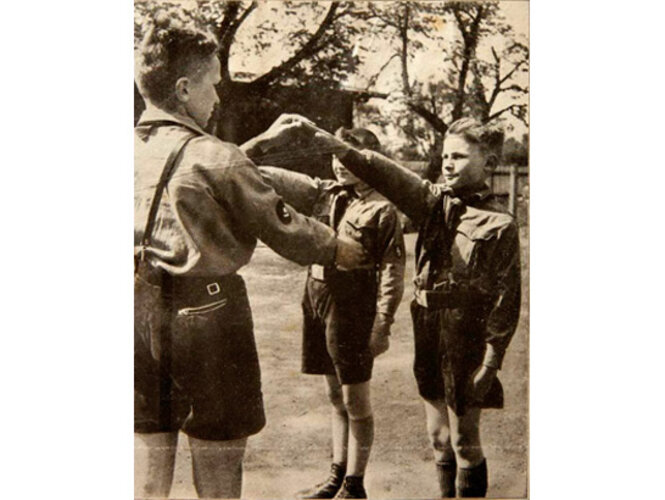

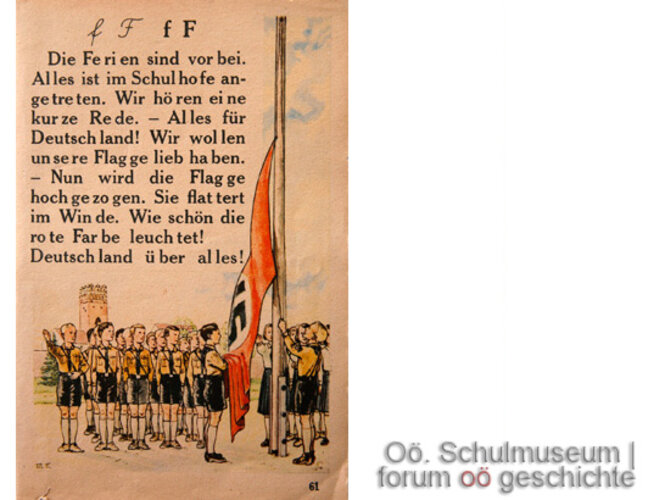

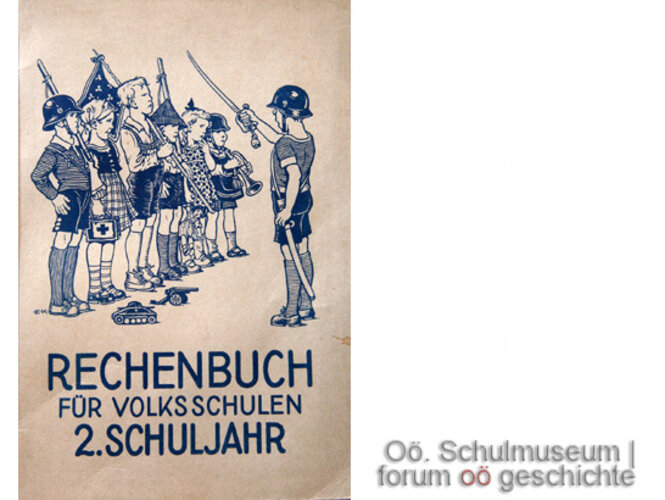

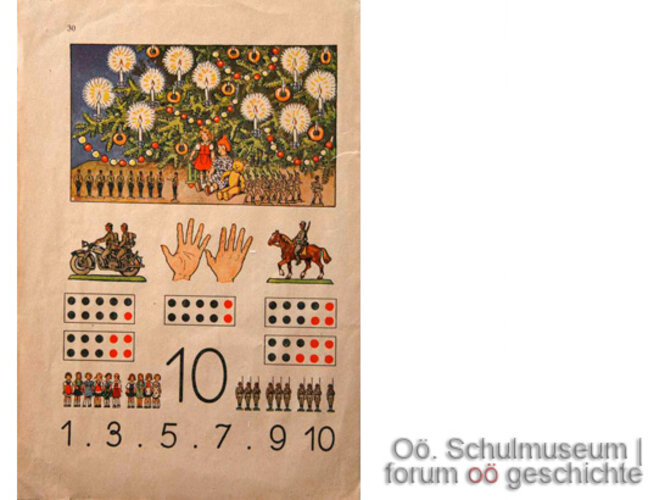

NS-Pädagogik

Die NS-Pädagogik beruhte auf Führer- und Leistungsprinzip mit Ausrichtung auf Über- und Unterordnung sowie auf körperliche und seelische Robustheit. Der „Schuldienst“ wurde dem Dienst an der Volksgemeinschaft untergeordnet. Selbstredend wurden die Lehrpläne – insbesondere die der Fächer Geschichte und Deutsch – in den Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung gestellt. Während des Krieges stand die Schule ganz im Dienst der Wehr- und Kampfgemeinschaft. Oft wurden SchülerInnen klassenweise in kriegswirtschaftliche Sammelaktionen, Luftwaffenhelferdienste, landwirtschaftliche Arbeiten oder Fabrikeinsätze eingebunden. Im Dienste der Volksgemeinschaft versäumte man viele Lehrstunden. „Ob die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen ist nicht interessant“, beklagt sich ein Lehrer aus Hallstatt. Es gehe nur darum, „sie eine möglichst hohe Stundenzahl pro Woche zu beschäftigen.“

Der Krieg beeinträchtigte den Schulalltag nachhaltig: Lehrermangel, Brennstoff- und Ressourcenmangel herrschten vor. Mit 1. Februar 1945 wurde im Gau Oberdonau die Schließung aller Schulen angeordnet, da die Gebäude vorwiegend zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden mussten. Der ersatzweise aufgenommene Notunterricht war meist sehr mangelhaft.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]