Verstaatlichung der Jugenderziehung

Mit den Durchführungsverordnungen des Jahres 1939 zum Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dezember 1936, die ab November 1941 auch im Reichsgau Oberdonau galten, wurde im Deutschen Reich die Jugenddienstpflicht für alle zehn- bis 18-jährigen Mädchen und Buben eingeführt. Sie trat gleichberechtigt neben Arbeitsdienst- und Wehrdienstpflicht und beabsichtigte die Verstaatlichung der Jugenderziehung außerhalb von Schule und Elternhaus. Es entstand eine Staatsjugend mit Zwangscharakter.

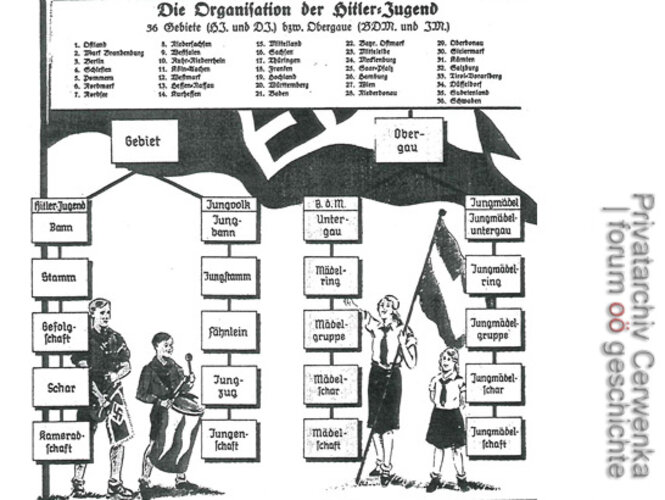

Gruppierungen der Hitler-Jugend

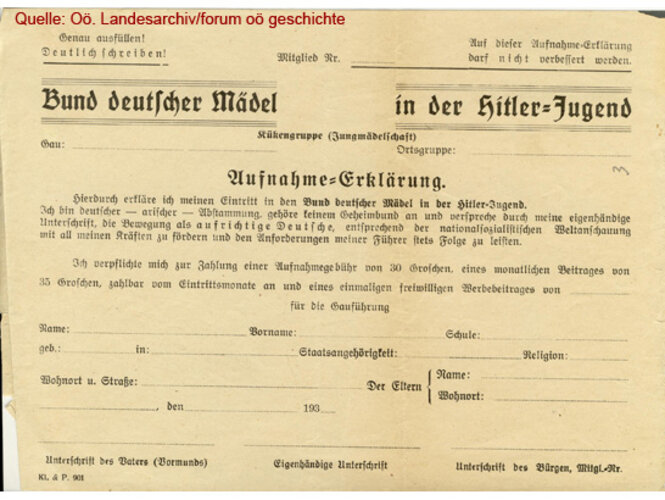

Die HJ war uniformiert und gliederte sich nach Alter und Geschlecht in vier Gruppen. Bei den Buben gab es das Deutsche Jungvolk in der HJ (10-14 Jahre) und die eigentliche HJ (14-18), bei den Mädchen den Jungmädelbund in der HJ (10-14) und den Bund Deutscher Mädel (BdM) in der HJ (14-21), wobei das BdM-Werk „Glaube und Schönheit“ die 17 bis 21jährigen gesondert sammelte.

Dazu kamen verschiedene fachspezifische Sondereinheiten wie Nachrichten-, Marine-, Flieger-, Reiter-, Berg- und Motor-HJ oder der HJ-Streifendienst.

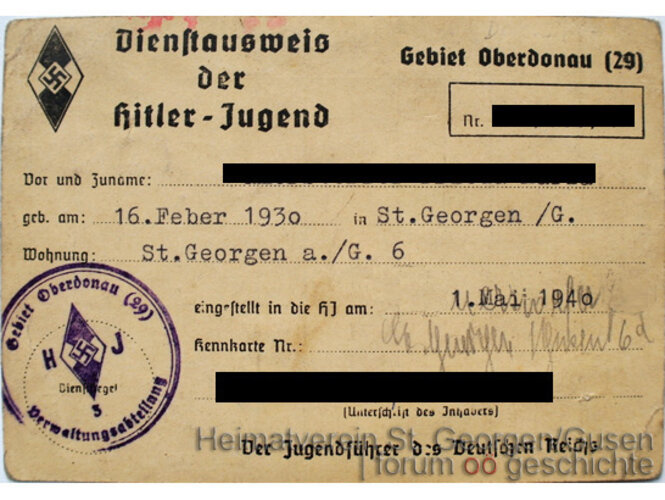

Bereits im Oktober 1941 wurden an den Musterungsstellen die entsprechenden Jahrgänge beiderlei Geschlechts zum HJ-Dienst erfasst.

Der innere Aufbau der HJ folgte dem Aufbau der NSDAP sowie dem Vorbild des Militärs. Jeweils zehn bis 15 Buben oder Mädchen bildeten als unterste Stufe der Hierarchie eine Jungenschaft des Deutschen Jungvolkes in der HJ, eine Kameradschaft der HJ, eine Jungmädelschaft der Jungmädel in der HJ oder eine Mädelschaft des BdM in der HJ...

Der innere Aufbau der HJ folgte dem Aufbau der NSDAP sowie dem Vorbild des Militärs. Jeweils zehn bis 15 Buben oder Mädchen bildeten als unterste Stufe der Hierarchie eine Jungenschaft des Deutschen Jungvolkes in der HJ, eine Kameradschaft der HJ, eine Jungmädelschaft der Jungmädel in der HJ oder eine Mädelschaft des BdM in der HJ.

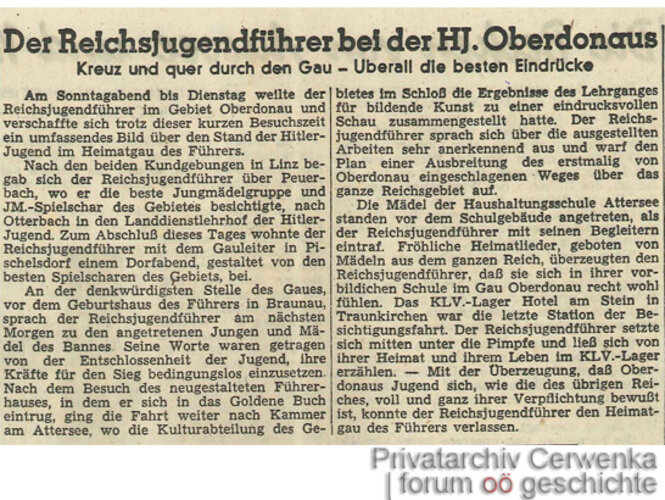

Aus mehreren dieser Einheiten setzten sich auf der nächsten Stufe – den vier Gliederungen der HJ entsprechend – Jungzug, Schar, Jungmädelschar und Mädelschar zusammen. Mit 40 bis 50 Jugendlichen waren sie das Pendant zum militärischen Zug. Fähnlein, Gefolgschaft, Jungmädel- und Mädelgruppe mit etwa 150 Jugendlichen entsprachen der Kompanie, Jungstamm, Stamm, Jung-mädel- und Mädelring mit 400 bis 600 Jugendlichen dem Bataillon. Jungbann, Bann, Jungmädeluntergau und Untergau mit 2000 bis 5000 Jugendlichen kamen den Regimentern gleich und entsprachen territorial den Landkreisen. Die Jungbanne und Banne bildeten ein Gebiet, Jungmädeluntergau und Untergau einen Obergau, was territorial dem Gau Oberdonau entsprach. Die höchste Befehlseinheit der HJ im Gau Oberdonau waren Gebietsführer Heinz Keß und Obergauführerin Eva Travniczek. Über der Gebiets- bzw. Obergauführung stand nur noch die Reichsjugendführung.

Später kam es durch den Krieg und die Einziehung vieler HJ-Führer zur Wehrmacht nicht nur zu großen disziplinären, sondern auch organisatorischen Problemen innerhalb der HJ.

Aufnahme in die HJ als Initiationsritus

Die Aufnahme in die HJ erfolgte grundsätzlich am 19. April, dem Vorabend von Hitlers Geburtstag, und wurde als pseudosakraler Initiationsritus feierlich gestaltet. Damit begann für die Jugendlichen eine neue Ordnungswelt, die ihren Tages-, Wochen- und Jahresablauf neu und strikt regelte: HJ-Dienste, Heimabenddienste, weltanschauliche Schulungen, Gefolgschaftsdienste, paramilitärische Geländespiele, Sommer- und Winterlager, Erntedienste, Sammlungen für das Winterhilfswerk. Das Feierjahr der HJ mit Beteiligung der Jugendlichen an den nationalsozialistischen Gedenktagen sollte die Feste des Kirchenjahres verdrängen.

Vor allem die Gemeinden wurden in der Phase des Organisationsaufbaus mit finanziellen und logistischen Forderungen der HJ konfrontiert. Bereits im Dezember 1938 hatte Landeshauptmannstellvertreter Rudolf Lengauer die Bürgermeister angewiesen, die HJ nicht nur moralisch, sondern auch finanziell zu unterstützen. Viele HJ-Heime etwa wurden – vor allem in den Städten – mit kräftiger kommunaler Unterstützung errichtet, ebenso Jugendherbergen, Schutzhütten für Jugendliche und Jugendheime.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]