Konzentrationslager Mauthausen

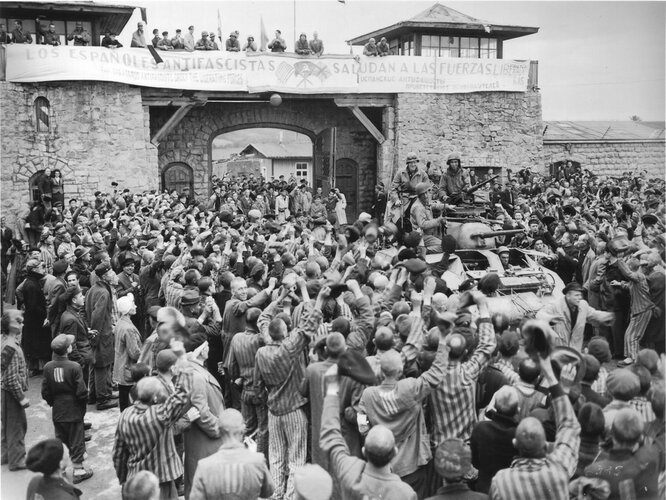

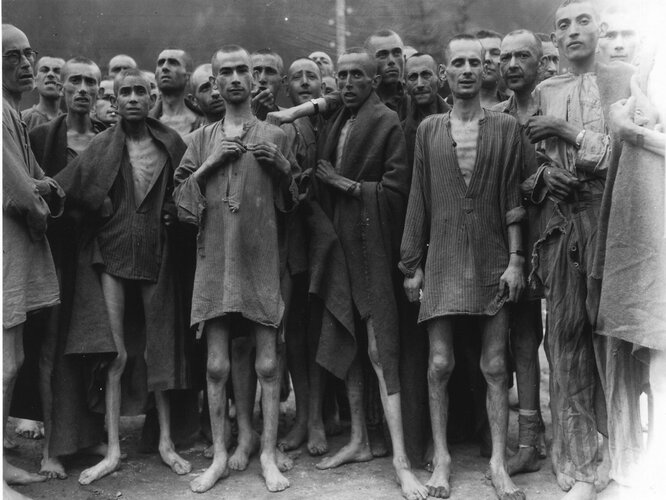

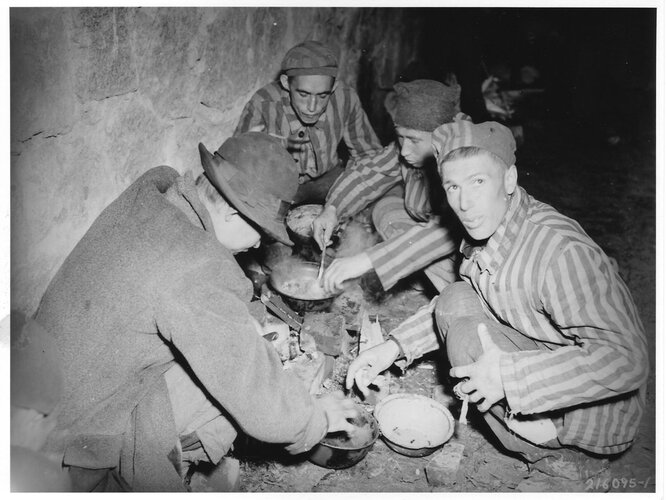

Die Befreiung der oberösterreichischen Konzentrationslager erfolgte am 5. und 6. Mai durch Soldaten der US-Armee. Als die Amerikaner in Mauthausen eintrafen, trafen sie auf cirka 18.000 ausgemergelte, halb verhungerte KZ-Überlebende, von denen noch eine unbestimmte Zahl nach der Befreiung aufgrund ihres geschwächten Zustands starb.

Das Konzentrationslager Mauthausen, das zusammen mit den 49 Nebenlagern (ein wesentlicher Teil davon in Oberösterreich: etwa Steyr, Linz, Ebensee, Redl-Zipf, St. Georgen an der Gusen, Lenzing etc.) bis 1945 insgesamt etwa 195.000 Häftlinge aufnahm, von denen über 105.000 den Tod fanden, hatte die höchste Todesrate unter allen deutschen Konzentrationslagern außerhalb der Vernichtungslager. Es diente bis Ende 1942 vorwiegend der Bekämpfung und Vernichtung der politisch-ideologischen Gegner, was in der von der Sicherheitspolizei 1940 und 1941 vorgenommenen Einreihung in die Stufe III für ”kaum noch erziehbare Schutzhäftlinge” zum Ausdruck gelangte. Ab 1942/43 änderte sich die Funktion des Lagers. Es kam zur Einrichtung von insgesamt 49 Nebenlagern, wo die Häftlinge für die Rüstungsproduktion bzw. den Aufbau von Stollenanlagen eingesetzt wurden, in die kriegswichtige Teile der Industrie verlagert und vor Luftangriffen geschützt werden sollten. Anfang 1943 befanden sich in Mauthausen und seinen Außenlagern ca. 14.000 Personen, Anfang 1944 bereits doppelt so viele. Bis Oktober 1944 stieg die Zahl auf ca. 73.000 und erreichte im März 1945 über 84.000. Ende 1944 befanden sich in Mauthausen ca. 10.000 Häftlinge, in den Außenlagern über 60.000, was ca. einem Viertel der zur selben Zeit in der Industrie beschäftigten zivilen ausländischen Arbeitskräfte entsprach.

Die Häftlinge wurden zur Arbeit in den Steinbrüchen und später zum Aufbau der unterirdischen Rüstungsindustrie (zum Beispiel für die Raketentreibstoffproduktion in Redl-Zipf) eingesetzt. Nicht arbeitsfähige Menschen wurden erschlagen, durch Injektionen ermordet, in Gaskammern des Lagers oder in der Euthanasieanstalt Schloss Hartheim erstickt. Andere wiederum wurden „auf der Flucht erschossen“, exekutiert oder starben an Hunger, vor Erschöpfung und durch Epidemien. Selbst Frauen, Kinder und Jugendliche wurden zu Tausenden ermordet.

Todesmärsche ungarischer Juden

In den letzten Kriegstagen im März und April 1945 kam es zu den so genannten „Todesmärschen“ ungarischer Juden, die gewaltsam zu Tausenden aus Zwangsarbeitslagern aus dem Osten in Richtung Mauthausen und Gunskirchen getrieben wurden. Die ausgemergelten Menschen hatten ohne Verpflegung und unter qualvollen Torturen Fußmärsche von bis zu 40 Kilometer pro Tag zurückzulegen. Nach Schätzungen kamen um die 6.000 Menschen auf diesem Weg zu Tode oder wurden umgebracht. Die Überlebenden dieser Todesmärsche wurden ebenfalls am 5. Mai 1945 von den amerikanischen Soldaten befreit.

NS-Euthanasie: Hartheim

Die als „Euthanasie” bezeichneten Massenmorde des NS-Regimes an geistig und körperlich behinderten Menschen in den Jahren 1939 bis 1945 hatten sowohl rassenideologische Wurzeln als auch ökonomische Aspekte (Einsparung an Pflegekosten). Im Rahmen der Aktion „T4“ in den Jahren 1940 und 1941 wurden in Schloss Hartheim im Zeitraum vom Mai 1940 bis August 1941 18.269 Personen, die zum Großteil aus österreichischen Heil- und Pflegeanstalten deportiert wurden, in Gaskammern ermordet. Mit dem offiziellen „T4“-Stopp durch Adolf Hitler im August 1941 kam die NS-„Euthanasie“ aber keineswegs zum Erliegen. Die „Kindereuthanasie“ wurde bis 1945 weitergeführt, in den „Euthanasietötungsanstalten“ wurden nun arbeitsunfähige oder politisch/„rassisch“ missliebige Häftlinge aus den Konzentrationslagern vergast, und in den Heil- und Pflegeanstalten wurde dezentral weitergemordet („wilde Euthanasie”). Wenn man in dieser Rechnung auch noch die anderen „Euthanasieaktionen“, insbesondere die dezentralen Anstaltsmorde, berücksichtigt, muss man die Summe der in Oberösterreich Ermordeten mit insgesamt etwa 30.000, und in ganz Österreich auf etwa 40.000 ansetzen.

Heute: Oberösterreichische Gedenkstätten für KZ-Opfer

Heute erinnern an vielen Orten Gedenkstätten und Mahnmale an die Konzentrationslager und ihre Nebenlager. Eine unter der Leitung des Oberösterreichischen Landesarchivs durchgeführte Dokumentation oberösterreichischer Gedenkstätten für KZ-Opfer aus dem Jahr 2001 leistet einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der oberösterreichischen Geschichte des Nationalsozialismus.

134 Gedenkstätten umfasst die Dokumentation, darunter 36 ehemalige Konzentrationslager und Gedenkorte, dazu noch 21 heute bestehende und 68 durch offizielle Umbettungen aufgelassene Massen- und Einzelgräber. Ziel des Projekts war es, „die in Oberösterreich bestehenden Gedenkstätten für die vielen Opfer der Konzentrationslager sowie der Todesmärsche ungarischer Juden und anderer KZ-Häftlinge stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken“.

Die Dokumentation der Gedenkstätten ist in gedruckter als auch in digitaler Form verfügbar; sie soll eine möglichst umfassende und vertiefende Auseinandersetzung mit diesem dunklen Thema der oberösterreichischen Zeitgeschichte anregen und ermöglichen.

Literaturhinweis:

Haider, Siegfried (Red.): Oberösterreichische Gedenkstätten für KZ-Opfer: eine Dokumentation. Linz: Oberösterr. Landesarchiv, 2001.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005