Die Opfer

In Österreich insgesamt hatten die nationalsozialistische Schreckensherrschaft und der Krieg hatten eine grausige Bilanz hinterlassen. Die nüchternen Zahlen, die wohl eher Untergrenzen darstellen, können nur das Ausmaß andeuten: etwa 247.000 österreichische Militärtote, mindestens 120.000 Österreicher, die in Haft, Konzentrationslagern und Euthanasieprogrammen umgekommen und ermordet worden waren, und die etwa 25.000 bis 30.000 Ziviltoten, die Luftangriffen und Kriegshandlungen auf österreichischem Boden zum Opfer gefallen waren. Von den etwa 1,3 Millionen zur Deutschen Wehrmacht eingezogenen Soldaten aus Österreich trugen 170.000 eine dauernde Invalidität davon. Fast 500.000 waren in Kriegsgefangenschaft geraten, davon 220.000 bis 230.000 in russische, aus der sie erst nach Jahren zurückkehrten. An die 370.000 Witwen und Waisen waren zu versorgen.

2700 Österreicher waren als aktive Widerstandskämpfer hingerichtet worden, mehr als 100.000 hatten zwischen drei Monaten und sieben Jahren in Konzentrationslagern verbracht. Von den wahrscheinlich mehr als 200.000 österreichischen Juden war etwa 125.000 bis 130.000 die Flucht geglückt. Insgesamt wurden etwa 70.000 bis 80.000 österreichische Juden umgebracht. Bis zu 90 Prozent der etwa 11.000 österreichischen Roma und Sinti wurden ermordet, und etwa 40.000 im Rahmen der Euthanasieprogramme. Ungefähr 5.000 Österreicher waren zwangssterilisiert worden.

Das Bundesland Oberösterreich hatte durch den Zweiten Weltkrieg insgesamt ca. 64.300 Todesopfer zu beklagen. Davon gelten 40.000 als gefallen oder dauernd vermisst. Die Zahl der zivilen Opfer liegt bei 24.300. Es gab kaum eine Familie, die nicht ein Mitglied durch den Krieg verloren hatte.

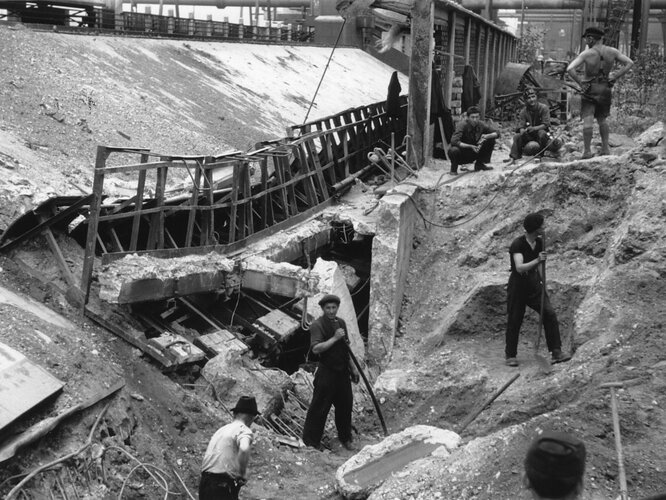

Die Bombenschäden

Am auffälligsten waren die Schäden an den Gebäuden und Verkehrseinrichtungen. Die Ausgangslage der einzelnen Bundesländer war allerdings sehr unterschiedlich. Oberösterreich befand sich in einer viel besseren Situation als Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Die Zerstörungen in der Endphase des Krieges waren viel geringer ausgefallen als in Ostösterreich. Der überwiegende Teil der Industriebetriebe blieb von Bombenangriffen verschont. Auch von direkten Kampfhandlungen und von wirtschaftlichen Eingriffen der Besatzungsmächte, vor allem Demontierungen, war das Land sehr wenig betroffen.

Die Bombenangriffe der Alliierten galten in Oberösterreich in erster Linie der Rüstungsindustrie im Großraum Linz und Steyr und den Verkehrsanlagen: In den Städten Linz, Wels und Steyr sowie in Attnang-Puchheim, das ein wichtiger, strategischer Eisenbahnknoten war, wurde enormer Schaden angerichtet. Die Gesamtanzahl der Bombenopfer in Oberösterreich lag bei cirka 3.000. In Linz waren durch die 22 schweren Bombenangriffe seit Februar 1944 rund 14.000 Wohnungen vollständig zerbombt oder so weit beschädigt worden, dass sie nicht mehr bewohnbar waren. 691 Häuser waren total zerstört, 1.174 schwer, 1.284 mittel und 8.935 leicht beschädigt, insgesamt ein Drittel des Linzer Häuserbestands. Der Wiederaufbau konzentrierte sich vorerst auf die Wiederherstellung lebensnotwendiger Einrichtungen. Das Leben in der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Städten war ein Leben in Schutt und Asche. Die Wirtschaft war nahezu vollkommen zusammengebrochen, auch wenn die großen Industrieanlagen bei den Bombenangriffen keineswegs völlig zerstört worden waren. Was viel schwerer wog und die Produktion lähmte, war der Mangel an Kohle, Rohstoffen und Ersatzteilen.Versorgung in der ersten Nachkriegszeit

Es herrschten chaotische Zustände. Nahezu jeder Mensch war in irgendeiner Form betroffen: Die größten Probleme waren sicher der Hunger, die Wohnungsnot und der Mangel an Strom, Gas und Heizmaterial. Aber auch unterbrochene Kommunikationsmöglichkeiten machten das Leben schwer. Es gab kaum die Möglichkeit, sich nach dem Verbleib von Familienmitgliedern zu erkundigen.

Am kritischsten war die Lebensmittelversorgung. Die ersten Wochenzuteilungen in Linz ergaben 535 Kalorien pro Tag. In der Versorgungsperiode vom 28. Mai bis 24. Juni 1945 lagen die Lebensmittelrationen für Normalverbraucher bei 670 Kalorien. Der Kalorienwert der auf Karten ausgegebenen Nahrungsmittel war im Juni und Juli 1945 um mehr als die Hälfte niedriger als im letzten Kriegsmonat, dem April 1945. Auch die Aufbesserung durch Hamsterfahrten war in diesen Monaten kaum möglich. Für die Zuteilungsperiode vom 28. Mai bis 24. Juni 1945 waren als Wochenration pro Kopf vorgesehen: 200 g Fleisch, 500 g Brot, 100 g Fett, 125 g Zucker, 75 g Trockenerbsen, 25 g Kaffeemittel und ein Ei. Auf Grund der Überbevölkerung und des mangelnden Nahrungsangebotes wurde die Lebensmittelrationierung noch bis 1950 fortgeführt.

Den Schutt nicht wegzuräumen, sondern zu nutzen, darin bestand die Phantasie des alltäglichen Überlebens. Mit Fallschirmseide, Reifengarnen, Wehrmachtsdecken, Gasmasken oder Stahlhelmen konnte man manches anfangen: Hochzeitskleider nähen, Unterhosen stricken, Wintermäntel machen, Sieblöffel und Mörtelschöpfer herstellen, Kochtöpfe erzeugen.

Hamsterfahrten, Schmuggeltouren, Schwarz- und Schleichhandelsgeschäfte konnten über Engpässe hinweghelfen, aber auch reich machen. Die arbeitsteilige Geldwirtschaft war vorübergehend funktionsunfähig geworden: Plündern, Organisieren, Sammeln und Tauschen bedeuteten das kurzfristige Wiederaufleben archaischer Formen wirtschaftlicher Beziehungen.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005