Instrumentalisierung von Kultur

Das erfolgreiche Konzept der politischen Instrumentalisierung von Kultur wurde schon vor und während der NS-Zeit hinreichend bewiesen, wofür Heimatschutzbewegung, die Gründungswelle von Heimatmuseen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die NS-Kulturpolitik Zeugnis ablegen. Später zogen auch die Besatzungsmächte das kulturelle Angebot zum Bewerben ihrer politischen Ideologien heran. Die amerikanische Propaganda, die sich anfangs stark für Entnazifizierung, die Überwindung faschistischer Elemente und die Verbreitung demokratischen Gedankenguts einsetzte, verwandelte sich zunehmend in eine anti-sowjetische Propaganda. Und umgekehrt waren die Verhältnisse ähnlich: Besonders das Kulturangebot spiegelt den Kampf der Mächte wieder, das – wie Markus Feigl anhand von Plakaten aus der Zeit zwischen 1945 und 1955 aufgezeigt hat – als „kulturelle Visitkarte“ der jeweiligen Besatzungsmacht zu lesen ist.

Kulturförderung in der sowjetischen Zone

Anfangs erfolgte in der sowjetischen Besatzungszone die institutionalisierte Förderung kultureller Initiativen engagierter als in amerikanisch besetzten Gebieten. Kulturelle Belange fielen in den Zuständigkeitsbereich eigener Kulturoffiziere. So kam es bereits im Juni 1945 zur Errichtung des „Neuen Theaters“ in Steyr und in Urfahr wurde im August das sowohl für die Besatzungssoldaten als auch für die Zivilbevölkerung zugängliche „Volkstheater“ eröffnet. Das von Theaterdirektor Mally ausgewählte Eröffnungsstück Frohe Fahrt in die Zukunft zeigt, wie sehr in den ersten Wochen nach Kriegsende Wert darauf gelegt wurde, möglichst heitere und unproblematische Stücke aufzuführen.

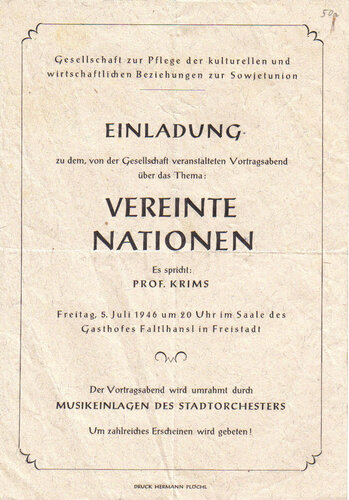

Die Gründung einer Zweigstelle der „Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zur UdSSR“ zielte auf die Förderung des Austauschs zwischen österreichischer und sowjetischer Kultur ab. Orchester, Künstlerensembles und Kulturschaffende wurden eingeladen, Vorträge und Diskussionsabende sowie Filmvorführungen veranstaltet. Im Zentrum dieser Veranstaltungen standen die Errungenschaften der sozialistischen Gesellschaft.

Kulturarbeit in der amerikanisch besetzten Zone – Institutionalisierung der Abteilung „Kultur“

Während die Kulturarbeit der ersten Nachkriegszeit in der amerikanischen Zone noch von diktatorischer Kontrolle geprägt war, wurde der kulturpolitische Verantwortungsbereich bald zunehmend zurückgenommen und – unter Beibehaltung einer Kontrollfunktion – auf die Landesregierung übertragen.

Für die heutige kulturpolitische Struktur in Oberösterreich waren Initiativen der Besatzungszeit nicht unwesentlich: Die Institutionalisierung der heutigen Kulturabteilung der Oberösterreichischen Landesregierung lässt sich auf die amerikanische Militärregierung zurückführen, die im Beamtenkabinett Eigls ein Ressort für „Schöne Künste und Bauten“ vorsah, das mit dem heutigen Denkmalamt vergleichbar ist. Nach der Gründung einer, für Auswahl und Zensur des Kulturangebots zuständigen, „Zivilen Zensurstelle“ und der Einrichtung von Abteilungen für Presse und Kultur wurde im Februar 1947 die Gründung einer Kulturabteilung mit Sitz im Landhaus beschlossen. Die Aufgabenbereiche der von Hans Wopelka geleiteten Abteilung wurden zunehmend komplexer, gliederten sich in weitere Fachbereiche wie Theater, Musik, Bildende Kunst und Heimatpflege und sahen eine gezielte Kultursubvention vor. Deutlich spiegelt sich die – von Bürgermeister Koref besonders unterstützte – offensivere Kulturpolitik in der Gründung der „Neuen Galerie der Stadt Linz – Wolfgang Gurlitt Museum“ (1947/48), der Kunstschule der Stadt Linz (1947) die eine innovative Neuorientierung oberösterreichischer Kunst begünstigen und in bewusster Abgrenzung zur nationalsozialistischen Kunst stehen sollten. Auch die 1913 gegründete und 1952 neukonstitituierte „Künstlervereinigung MAERZ“ stand in einem Naheverhältnis zur sozialististischen Kulturpolitik, wurde aber nicht unmittelbar von dieser betrieben.

Unterstützung und Förderung von Künstlern

Das Kulturamt war neben der Zusammenstellung des öffentlichen Kulturangebots auch für die Unterstützung von Künstlern zuständig: Dies betraf sowohl die Hilfe bei der Erlangung einer Auftrittsgenehmigung und finanzieller Unterstützung als auch die Unterbringung der Künstler. Die Veranstaltungen des Kulturamts, die bis Jahresende 1945 mehr als 6000 Besucher zählten, reichten von Lieder- und Musikabenden über Dichterlesungen bis hin zu Vorträgen. Der Rathaussaal diente an den Wochenenden für Kindervorstellungen und wurde auch sonst häufig für Aufführungen der „Städtischen Kammerspiele“ verwendet, die beachtliche Leistungen zustande brachten. Die öffentliche Vortragsreihe „Die Alliierten sprechen zu uns“ sollte das gegenseitige Verständnis zwischen der Zivilbevölkerung und den Besatzungsmächten fördern.

Erste kulturelle Initiativen im Salzkammergut

Während des Krieges hatte sich eine beachtliche Zahl an Künstlern, Schauspielern, Dichtern und Musikern in das „sichere“ Salzkammergut zurückgezogen, um den gefürchteten Bombenangriffen der Alliierten zu entgehen. Dort setzten wie auch in Braunau und Wels erste kulturelle Initiativen der Nachkriegszeit ein. In Bad Ischl wurde die von Ort zu Ort ziehende „Künstlergemeinschaft Ischl“ ins Leben gerufen, der berühmte Schauspieler und Künstler wie Theo Lingen, Siegfried Breuer und Paul Kempf angehörten. Die „Volksbühne Wels“ führte mit ihrem Star Johannes Heesters bereits ab September 1945 ein Buntes Varieté auf. 1949 entstand im Café Goethe das Linzer Kellertheater. Auch in der amerikanischen Zone ist die Tendenz zur Aufführung fröhlicher, unbeschwerter Stücke unverkennbar. Die Wiedereröffnung des Linzer Landestheaters erfolgte mit September 1945 erst relativ spät und war anfänglich nur für amerikanische Soldaten an drei Spielabenden pro Woche geöffnet – erst etwas später wurde der Besuch auch für die österreichische Bevölkerung gestattet. Gerade für das Nachkriegstheater spielte die Stadt Linz eine nicht unbedeutende Rolle. In den ersten Jahren nach Kriegsende verzeichnet Linz allein neun aktive Bühnen und Gruppen.

Entnazifizierung des Bereichs „Kultur“

Zu einer der ersten Aufgaben des „Information Service Branch“ (ISB) zählte die Entnazifizierung des Kunstlebens, bei der Künstler und Schauspieler mittels Fragebogen einer Überprüfung auf ihre NS-Vergangenheit unterzogen wurden. Öffentlich auftreten durften nur durch den ISB und später durch zivile Behörden offiziell entlastete Künstler. Das Brucknerorchester beispielsweise, das vorwiegend aus Reichsdeutschen und Parteimitgliedern bestand, löste sich durch die Entnazifizierungsbestimmungen ganz auf. Die restlichen Musiker fanden unter dem Namen „Linzer Städtisches Symphonieorchester“ wieder zusammen, dessen erste Aufführung im August 1945 stattfand.

Film und Kino – ein wichtiges Propagandainstrument

Der Kinobetrieb wurde bereits ab Mitte Juli 1945 von mehreren Linzer Kinos wieder aufgenommen. Der Film war wohl mithin das wirksamste Propagandainstrument der Nachkriegszeit. Im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg ließ sich das filmische Klischee von Gut und Böse zumeist direkt auf die konkurrierenden Ost-West-Mächte umlegen. Beispiele dafür sind der auch nach 1945 noch populäre Film Schlacht auf dem Eis – Alexander Newskij von Sergej Eisenstein (1938) oder Kampf der Welten aus dem Jahr 1953.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005