Während sich in Wien und im sowjetisch besetzten Teil unmittelbar nach der Befreiung Österreichs politische Parteien konstituierten, war dies im amerikanisch besetzten Oberösterreich nur inoffiziell möglich und waren politische Parteien offiziell erst am 19. September 1945 wieder zugelassen worden.

SPÖ

Die Sozialistische Partei wurde am 14. April 1945 im Roten Salon des Wiener Rathauses neu gegründet. Mit der Vorkriegspartei hatte sie im Programm wenig gemein. Der Parteiname war, schon wegen des fatalen Anklangs, von SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) auf SPÖ geändert worden. In Klammer wurden die Worte „Sozialdemokraten und Revolutionäre Sozialisten“ hinzugefügt, um den linken Flügel nicht der KPÖ zu überlassen. Der Zusatz wurde bald vergessen. Durchgesetzt hatte sich in der Partei der gemäßigte Flügel um Karl Renner, Adolf Schärf und Oskar Helmer, im Gewerkschaftsbund jener um Johann Böhm und Franz Olah.

In Linz traf die sozialdemokratische Elite trat bereits vor Kriegsende zusammen. Ihr gehörten Ernst Koref, Ludwig Bernaschek und Alois Oberhummer an. Ihr Anliegen war vordergründig eine praktische Annäherung an den Sozialismus. Mit Koref, der schließlich in die führende Position aufrückte, setzte sich schließlich ein gemäßigter Zweig der Sozialdemokratie durch.

ÖVP

Wenige Tage nach den Sozialisten, am 17. April, konstituierte sich in Wien auch die ÖVP als neue Partei. Sie wurde als bündische Partei begründet, wie sie schon zwischen den beiden Kriegen de facto bestanden hatte und konnte eng an ständestaatliche Strukturen anknüpfen.

In Oberösterreich gingen die ersten Ansätze zur Neuformierung der ÖVP von christlichen Gewerkschaftern aus. Die ÖVP setzt ihre informelle Gründung für den 9. Mai an, als sich zahlreiche Vertreter in der Wohnung Dr. Zehentners in der Linzer Museumsstraße trafen. Dr. Zehetner vertrat auch die oberösterreichische ÖVP bei den drei gesamtösterreichischen Treffen, die während des Sommers in Salzburg stattfanden.

In der weiteren Entwicklung setzten sich allerdings immer stärker die bündischen Strukturen durch: der Bauern- und Kleinhäuslerbund, der Arbeiter- und Beamtenbund und der Wirtschaftsbund. Als im Herbst 1945 die offizielle Parteigründung stattfand, war Heinrich Gleißner bereits die dominierende Persönlichkeit. Nachfolger Zehetners und erster Obmann der legal werdenden ÖVP wurde der Linzer Rechtsanwalt Dr. Josef Stampfl, der von 1919 bis 1938 das Amt eines Linzer Vizebürgermeisters bekleidet hatte. Als Obmänner der Bünde setzten sich Peter Mandorfer (Bauern- und Kleinhäuslerbund), Dr. Franz Schütz (Wirtschaftsbund) und Dr. Alfred Maleta (Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenbund, dann Arbeiter- und Angestelltenbund) durch, Landesparteisekretär war vorerst Franz Kriz.

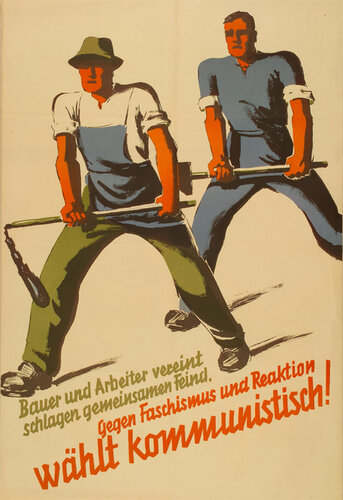

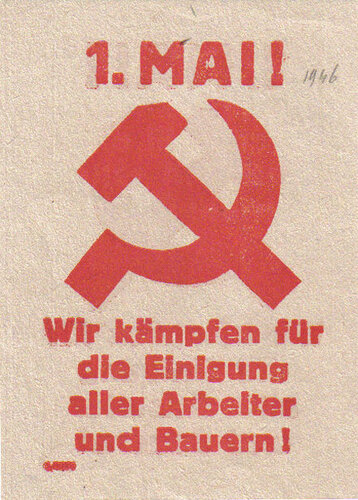

KPÖ

Am 14. Mai gab es auch die erste Konferenz der Kommunistischen Partei Oberösterreichs. Eine Landesleitung wurde gewählt. Franz Haider wurde mit der Funktion des Landesobmannes betraut, nachdem Sepp Teufl noch in den letzten Kriegstagen im KZ Mauthausen ermordet worden war. Bereits Anfang Juni fand eine Betriebsarbeiterkonferenz mit 80 Teilnehmern aus allen wichtigen Linzer Betrieben statt.

Im Juni 1945 nahm KPÖ-Landesobmann Franz Haider an Besprechungen der „Österreichischen Freiheitsbewegung” und der ihr angeschlossenen Widerstandsbewegungen in Ried im Innkreis teil und wurde in deren Landesausschuß gewählt.

Zulassung der politischen Parteien

Ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratisierung war die Zulassung der politischen Parteien und die Erlaubnis zur Abhaltung von Länderkonferenzen am 19. September 1945 auch in amerikanischen Besatzungsgebieten. Die Anerkennung der Regierung Karl Renners folgte im Oktober 1945.

Die Installierung der Landesregierung unter Heinrich Gleißner bedeutete das Ende der Beamtenregierung in Oberösterreich.

Wahlen im November 1945

Trotz der Zweiteilung des Landes konnten die Wahlen am 25. November 1945 (Nationalrat, Landtag, Gemeinden) im gesamten Bundesland einheitlich abgehalten werden. Sie brachten mit dem Sieg der Sozialisten in Linz und der ÖVP im Land zwar keine grundlegende Machtverschiebung, aber doch eine Überraschung über das Ausmaß des ÖVP-Erfolgs. Für die ÖVP war es mit 59,1 % der Stimmen ein Ergebnis, das vom Volksverein und den Christlichsozialen nie erreicht worden war, das aber auch bei späteren Wahlen nie mehr erreicht wurde. Die ÖVP entsandte 14 von 22 oberösterreichischen Nationalratsabgeordneten, vier von sechs Bundesratsabgeordneten und 30 von 48 Landtagsabgeordneten.

Für die ÖVP war das Wahlergebnis ein großer Erfolg, für die SPÖ eine herbe und so nicht erwartete Enttäuschung, für die KPÖ eine veritable Katastrophe. Diese Wahlen waren zu einem entscheidenden Wendepunkt und Signal geworden. Sie endeten mit einer Sensation: die kommunistische Partei blieb österreichweit mit 5 Prozent der Stimmen und nur vier Mandaten praktisch bedeutungslos. In Oberösterreich war die KPÖ mit 2,6 % der Stimmen sang- und klanglos untergegangen. Im sowjetisch besetzten Mühlviertel hatte sie mit 0,9 % der Stimmen noch viel katastrophaler abgeschnitten. Dass in der Tschechoslowakei die Kommunisten bei den ersten Nachkriegswahlen 38 %, in Ungarn etwa 17 %, in Frankreich 26 %, in Italien 19 % und in Norwegen 11 % erreicht hatten, in Österreich hingegen nicht einmal 5 %, war die wahre Bedeutung der historischen Wahl vom 25. November 1945.

Praktisch wurde die Wahl von den Frauen entschieden. In Oberösterreich waren 516.845 Personen wahlberechtigt, davon 325.451 (63 %) Frauen. Der Altersschnitt war beträchtlich nach oben gedrückt. Es fehlten mehr als 80.000 Nationalsozialisten und etwa 54.000 Kriegsgefangene und (vorläufig) Vermisste. Die Anzahl der Wahlberechtigen lag um rund ein Viertel niedriger als bei der nächsten Wahl im Jahr 1949.

| Parteibezeichnung | Stimmen | Mandate |

|---|---|---|

| ÖVP – Österreichische Volkspartei | 278.075 | 30 |

| SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 180.454 | 18 |

| KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 12.418 | 0 |

Quelle: Land Oberösterreich

Regierungsbildung

Obwohl die ÖVP bundesweit in den Wahlen die absolute Mehrheit errungen hatte, wurde eine Koalitionsregierung gebildet, der vorerst alle drei Parteien angehörten, die Kommunisten waren allerdings nur mehr mit einem Minister vertreten.

Auch im Land setzte sich der Geist der Zusammenarbeit durch und begann das für viele Jahrzehnte sprichwörtlich gewordene oberösterreichische Konsensklima. Der ersten demokratisch gebildeten Landesregierung unter Landeshauptmann Heinrich Gleißner gehörten als Stellvertreter Dr. Lorenzoni und Bernaschek sowie die Landesräte Blöchl, Kern, Mayr, Schütz (alle ÖVP) und Ludwig Azwanger und Weidinger (SPÖ) an. Indem Blöchl, der Staatsbeauftragte für das Mühlviertel, gleichzeitig auch der Landesregierung angehörte, konnte die Landeseinheit und einheitliche Verwaltung effizient abgesichert werden.

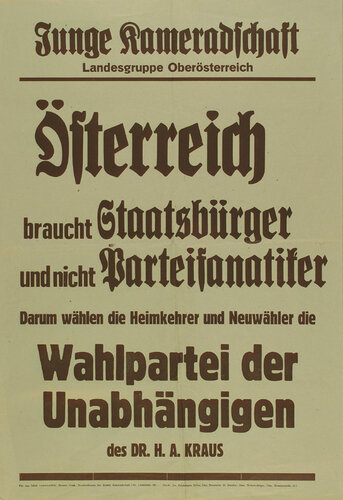

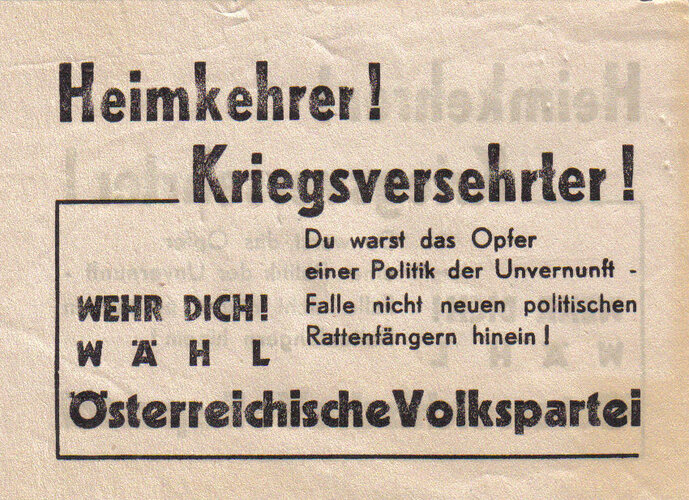

Die Wahlen 1949: der Kampf um das nationale Lager

Während bei den ersten Wahlen im Jahr 1945 alle früheren Mitglieder von NSDAP, SS und SA und durch die Entnazifizierung belasteten Personen vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, wollte und konnte man bei der nächsten Wahl im Jahr 1949 diese Ausschließung von den demokratischen Grundrechten nicht mehr beibehalten. Die ehemaligen Nationalsozialisten stellten für die anderen Parteien ein bedeutendes Wählerpotential dar - dementsprechend groß war ab 1948 das Buhlen um diese Stimmen und das Ringen um das Entstehen einer neuen Partei rechts der Mitte.

Die Wahlgemeinschaft/Verband der Unabhängigen (WdU/VdU) wurde am 26. März 1949 gegründet. Unterstützt wurde die Gründung einerseits von der SPÖ, die Interesse hatte, das bürgerliche Lager zu spalten, was angesichts von VdU-Erfolgen in Kernschichten der SPÖ, etwa in den Betriebsratswahlen in VÖEST und Stickstoffwerken 1949, sehr zweischneidig ausgehen konnte, andererseits von einem diffusen Protestpotential, und drittens von ehemaligen Nationalsozialisten, die nicht bei den beiden Großparteien unterkommen konnten oder wollten.

Die ÖVP versuchte eine Parteineugründung zu verhindern und in ihren Reihen auch Platz für einen nationalen Flügel zu schaffen. In geheimen Gesprächen, die im Mai 1949 von Julius Raab und anderen ÖVP-Vertretern in Alfred Maletas Schloss Oberweis, vom amerikanischen Geheimdienst aufmerksam registriert, mit Vertretern der ehemaligen Nationalsozialisten organisiert wurden, um eine Parteigründung zu verhindern, konnte aber keine Einigung erzielt werden. In Wirklichkeit war es schon zu spät. Als Oberweis stattfand, im Mai 1949, war der VdU schon gegründet.

Die Rahmenbedingungen des innenpolitischen Handelns waren durch die Wahl 1949, die Wiederzulassung der ehemaligen nationalsozialistisch Belasteten zum Wahlrecht und das erstmalige Antreten des VdU und die Rekonstruktion des ehemaligen Dritten Lagers nicht wesentlich verändert. Der VdU gewann sowohl auf Kosten der ÖVP wie auf Kosten der SPÖ. Besonders auffällig war seine Stärke in einer Reihe von Großbetrieben, die während der NS-Zeit gegründet worden waren, vor allem der VÖEST und der Linzer Stickstoffwerke. Die ÖVP verlor im Landtag 7 Mandate, die SPÖ 3, der VdU erreichte auf Anhieb 10 Mandate. Die große Koalition wurde auf Bundes- wie Landesebene zur bestimmenden Konstellation der nächsten Jahrzehnte.

Wahlen 1949

| Parteibezeichnung | Stimmen | Mandate |

|---|---|---|

| ÖVP – Österreichische Volkspartei | 267.379 | 23 |

| SPÖ – Sozialistische Partei Österrreichs | 183.006 | 15 |

| WdU – Wahlpartei der Unabhängigen | 123.613 | 10 |

| KLS – Komm.P.Ö. u. Linkssozialisten | 18.461 | 0 |

| D.U – Demokratische Union | 830 | 0 |

| 4.P – Vierte Partei | 904 | 0 |

Quelle: Land Oberösterreich