Kammern als Interessenvertretung

Das politische System der Zweiten Republik unterschied sich in einigen Punkten markant vom politischen System der Ersten Republik. Genannt seien: das Konsensverhalten der politischen Eliten in der großen Koalition, der Aufbau der Sozialpartnerschaft (informell beginnend mit den fünf Lohn- und Preisabkommen zwischen 1947 und 1951, eingebunden waren Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Gewerkschaft), ein dichtes Proporznetz, die Verstaatlichung, die Produktivitätskampagnen: Zuerst muss investiert und produziert werden, bevor verteilt werden kann.

Für die Entwicklung der Sozialpartnerschaft nach 1945 stellten die Kammern als gesetzlich eingerichtete Instrumente der Interessenwahrnehmung aufgrund der Pflichtmitgliedschaft und des hohen Zentralisierungsgrades eine wichtige Voraussetzung dar. Die Wiederherstellung der Kammern schuf jenen ordnungspolitischen "Überbau", der das institutionelle Gerüst für einen weitgehenden Interessenausgleich zwischen Landwirtschaft und Industrie und zwischen Selbständigen und Unselbständigen abgeben konnte. Mit Gesetz vom 20. Juli 1945 wurden die 1920 gegründeten und 1938 aufgelösten Arbeiterkammern wiedererrichtet, womit in der sowjetischen Zone mit deren Wiederaufbau begonnen werden konnte. In Oberösterreich hingegen gab es mit Zustimmung des Alliierten Rates erst am 10. November die rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung einer provisorischen Arbeiterkammer unter der Leitung von Heinrich Kandl als Präsident und Theodor Möbius als Sekretär.

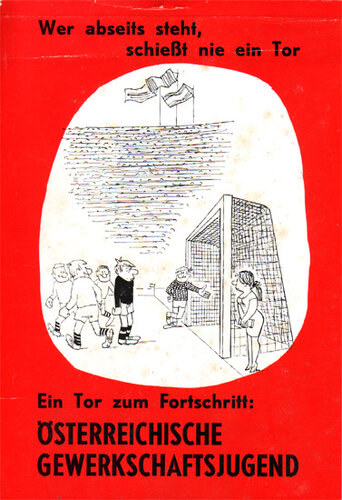

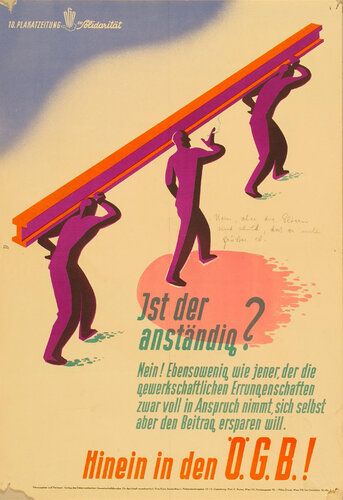

ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund

Auch die Wiedererrichtung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) als einer formal parteiunabhängigen, überparteilichen und zentralistischen Einheitsgewerkschaft unterstützte den sozialpartnerschaftlichen Konsens. Die Gründung erfolgte am 15. April 1945 in einer Situation, als auch auf parteipolitischer Ebene aus den Erfahrungen der nationalsozialistischen Zeit und der Konflikte der Ersten Republik die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr stark war. In Oberösterreich erlaubte die Militärregierung die Bildung des Gewerkschaftsbundes erst am 3. August. An sich war bereits am 14. Mai 1945 ein „Gewerkschaftsverband Oberösterreich“ gegründet worden, wobei allerdings mangels einer Verbindung mit den Wiener Zentralstellen die Frage offen geblieben war, ob das nun eine Richtungs- oder eine Einheitsgewerkschaft sein sollte. Am 15. August konstituierte sich ein paritätisch aus den drei an sich noch illegalen Parteien zusammengesetztes gewerkschaftliches Neunerkomitee.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005