Hilfsbereitschaft

Ohne die große Welle der Hilfsbereitschaft, die Österreich vom Ausland entgegengebracht wurde, wäre in den ersten Nachkriegsjahren weder die Versorgung der hungernden Bevölkerung, noch in der kurzen Zeit ein derartig rascher Regenerationsprozess der Wirtschaft und des Landes möglich gewesen, der im österreichischen „Wirtschaftswunder“ seinen bezeichnenden Ausdruck fand. Zu den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der Nachkriegszeit kam noch die komplexe Flüchtlingssituation hinzu, die nur durch die internationalen Hilfsprogramme (UNRRA, IRO) und Auslandsspenden bewältigbar war. Allein wären die Probleme jener schwierigen Zeit für Oberösterreich unlösbar gewesen.

Zahlreiche internationale öffentliche und private Hilfsorganisationen trugen zur Überwindung der Not bei. Im Jahr 1946 stammten die offiziell an die nichtagrarische Bevölkerung verteilten Nahrungsmittel zu 39 Prozent aus der österreichischen Landwirtschaft, zu 60 Prozent aus internationalen Hilfen und Spenden und zu 1 Prozent aus kommerziellen Importen.

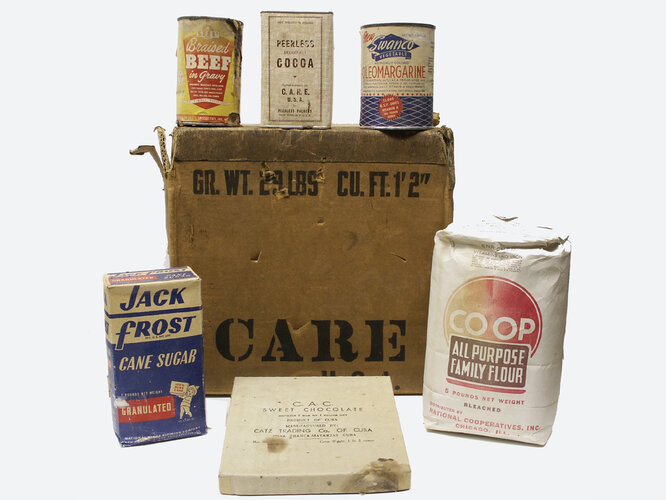

Care-Paket – Symbol der Hoffnung

Als materialisiertes Symbol jener unfangreichen Hilfsleistungen der Nachkriegszeit ist das CARE-Paket tief in das kollektive Gedächtnis der europäischen Bevölkerung eingeschrieben: 1945 wurde von 22 amerikanischen Charity-Organisationen eine private Hilfsorganisation für Europa gebildet, die "Cooperative for American Remittances to Europe", abgekürzt CARE. Das Ziel war es, von Einzelpersonen und Familien in den USA bezahlte Lebensmittelpakete zu Freunden, Angehörigen und Bekannten nach Europa zu schicken. Am 25. Juli 1946 trafen die ersten 3200 CARE-Paket in Wien ein. Insgesamt wurden in den Nachkriegsjahren 100 Millionen CARE-Pakete an Opfer des 2. Weltkrieges in ganz Europa verteilt. Nach Österreich kamen rund 1 Million CARE Pakete. 1955 endete das CARE-Programm für Österreich.

Die Pakete enthielten Fleisch- und Gemüsekonserven, Dörrobst, Trocken- oder Kondensmilch, Butter, Käse, Getränke und Genussmittel wie Kaffee, Zigaretten und Schokolade. Ab 1947 orientierte sich die Zusammenstellung der Care-Pakete stärker am Bedarf eines Familien-Haushalts – es wurden insbesondere mehr Fleischprodukte, Schweineschmalz und pulverisierte Eier beigegeben.

Ein Care-Paket enthielt:

4,1 Kilo Fleisch und Innereien

2,7 Kilo Cornflakes, Haferflocken und Kekse

1,4 Kilo Obst und Pudding

0,9 Kilo Gemüse

1,4 Kilo Zucker

0,5 Kilo Kakao-, Kaffee- und anderes Getränkepulver

0,4 Kilo kondensierte Milch

0,2 Kilo Butter

0,2 Kilo Käse

eine Packung Zigaretten

etwas Kaugummi

Im März 1947 wurden die Pakete durch Honig, Schokolade, Dörrobst, pulverisierte Eier und vieles mehr ergänzt, ab April wurden auch Decken, Baumwoll- und Wollstoffpakete verteilt. Ab August gab es schließlich eigene Säuglings- und Kleinkinderpakete sowie Pakete mit koscherem Essen.

Der Marshallplan – Amerikanische Wirtschaftshilfe für Europa

Die bedeutendste Wirtschaftshilfe für den westeuropäischen Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg stellte das 1947 vom US-Außenminister George C. Marshall initiierte „European Recovery Program“ dar. Für Österreich umfasste der sogenannte „Marshall-Plan“ im Zeitraum 1948 bis 1953 Hilfsleistungen in Form von Krediten, Rohstoffen und Gütern im Wert von cirka einer Milliarde US-Dollar. Durch den Verkauf der Produkte und Rohstoffe konnte der Erlös in die österreichische Wirtschaft investiert werden. Da Europa als wesentlicher Absatzmarkt für amerikanische Produkte und demnach auch als bedeutender Wirtschaftsfaktor für die USA galt, war die Wiederherstellung der europäischen Wirtschaft eine unabdingbare Notwendigkeit. Außerdem sollte das Erstarken der Wirtschaft in Europa den sowjetischen Einfluss mindern. An die amerikanische Wirtschaftshilfe war als Bedingung das gemeinsame Ausarbeiten eines Wirtschaftsplanes und die gegenseitige Transparenz der Investitionen geknüpft. Stalin, der auf diese Forderungen mit Ablehnung reagierte, untersagte auch den osteuropäischen Staaten eine Teilnahme am Marshallplan, um den amerikanischen Einfluss im östlichen Europa möglichst gering zu halten. Während sich die westeuropäischen Staaten durch die Wirtschaftshilfen überraschend schnell von den Kriegsschäden erholten und bald eine progressive Phase eingeläutet wurde, machten die kommunistischen Staaten eine wesentlich langsamere Entwicklung durch. Die Blockbildung des Kalten Kriegs und das Ende der diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika und der Sowjetunion waren hiermit besiegelt.

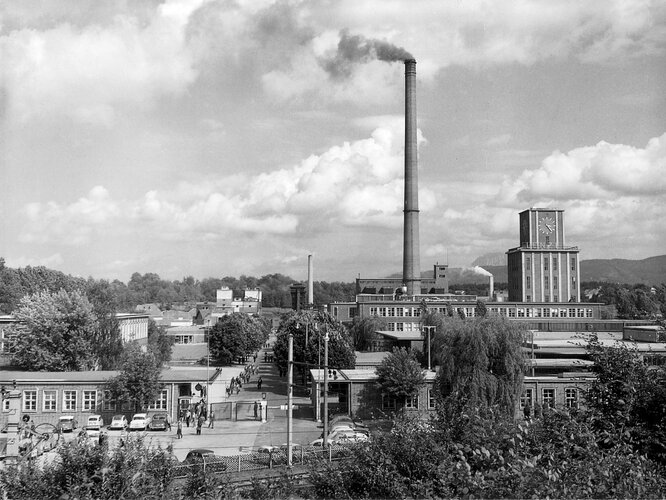

Die Grundlegung des Industrielandes Oberösterreich

Im Gegensatz zu Niederösterreich, wo viele der Kriegsgründungen nach dem Kriege nahezu spurlos untergingen, konnten sich in Oberösterreich die im Kriege entstandenen Großbetriebe nach zwar großen Übergangsschwierigkeiten zu dauerhaften Kristallisationskernen industrieller Dynamik entwickeln. Die Verstaatlichung schuf die Voraussetzungen für ein planvolles Vorgehen. Die grundsätzliche Entscheidung für eine großzügige Weiterführung und Ausweitung der Kriegsgründungen fiel aber nicht bereits unmittelbar nach Kriegsende, sondern erst in den Jahren 1947 und 1948 im Zusammenhang mit dem Marshallplan und der damit verbundenen wirtschaftlichen Integration Westeuropas und als Ersatz für die von der USIA beschlagnahmten Produktionen in der russischen Besatzungszone. Die Aufteilung der Marshallplan-Mittel auf die einzelnen Besatzungszonen entsprach dem strategischen Ziel, die Westzonen wirtschaftlich aufzuwerten und die Abhängigkeit von der Ostzone zu verringern.

Hochwasserkatastrophe 1954

Schwierige Zeiten erlebte das sich wirtschaftlich soeben erholende Land Österreich bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 1954, die großen Schaden im gesamten Bundesgebiet anrichtete.

Krisenregion Mühlviertel

Anders als Oberösterreich südlich der Donau erlebte das Mühlviertel während der Besatzungszeit keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Vielmehr erfuhr das strukturell ohnehin benachteiligte Mühlviertel durch den massiven Abtransport und die Verwaltung durch die Sowjets einen bedeutenden ökonomischen Rückschlag. Während im südlichen Österreich massive Investitionen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft getätigt werden, mangelte es hier weitgehend an Privatinitiativen.

Die russische Besatzungsmacht demontierte nicht nur, solange das oberösterreichische Gebiet östlich der Enns zur russischen Besatzungszone zählte, einen wesentlichen Teil der Maschinen im Steyr-Hauptwerk und im Wälzlagerwerk. Auch der restliche Maschinenpark der Messerschmitt-Werke in St. Georgen und der Steyr-Werke in Gusen, ebenso wie ins Mühlviertel verlagerte Maschinen von Sprecher & Schuh oder der Welser Flugzeug- und Metallbauwerke (in den Kellern der Greinburg) wurden beschlagnahmt und abtransportiert.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005