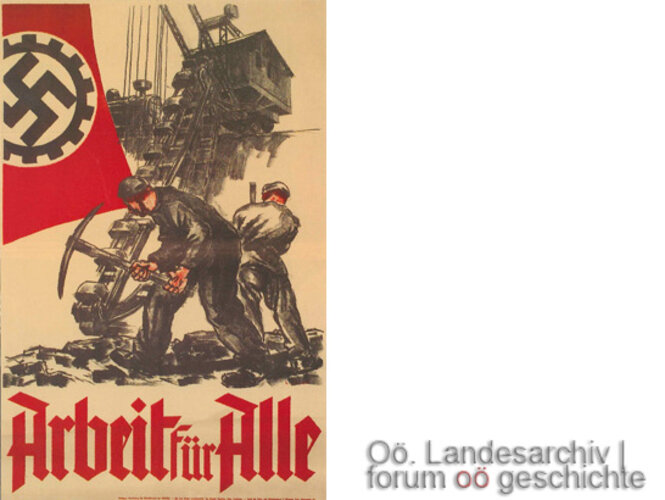

Arbeit wurde im Nationalsozialismus nicht nur als Broterwerb gesehen. Dem Recht auf Arbeit stand das Recht der Gemeinschaft auf die Arbeitsleistung jedes Einzelnen gegenüber. Arbeit war also vorrangig eine Verpflichtung. Praktisch bedeutete dies, dass Betriebsinteressen Vorrang vor Forderungen und Wünschen der Belegschaft hatten. Der Nationalsozialismus übertrug seine Volksgemeinschaftsideologie erfolgreich auf das Gebiet der Arbeit.

Die DAF (Deutsche Arbeitsfront), in der Arbeitgeber und -nehmer zusammengefasst waren, setzte sich für die Verbreitung dieses Gedankengutes ein. Nach dem Grundsatz, dass richtige Erholung die Arbeitsleistung steigert, begann die DAF auch die Freizeit ihrer Mitglieder zu kontrollieren. Sie bot Urlaubsfahrten mit den KdF-Dampfern (Kraft durch Freude, eine Untergliederung der DAF), Tageswanderungen, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen und Unterhaltungsabende an.

Ziel der nationalsozialistischen Lohnpolitik war die Eindämmung der Lohnsteigerungen, um mehr finanziellen Spielraum für die Aufrüstung zu erhalten. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 erhielten die so genannten Treuhänder der Arbeit, die eine Vermittlerfunktion zwischen Betrieben und Arbeitnehmern inne hatten, Befugnisse zur Überwachung der Lohnentwicklung. Damit gingen zwei wichtige Funktionen der Löhne verloren, einerseits die Lenkung des Arbeitsmarktes und andererseits die Leistungsmotivation. Erstere Funktion übernahm der Staat selber, der den Arbeitseinsatz zentral lenkte. Die Motivation zur Leistungssteigerung sollte durch die Bezahlung von Zulagen zum niedrigen Grundlohn erreicht werden.

Mit der zunehmend schlechteren militärischen Lage verschärften sich auch die Arbeitsbedingungen in der Wirtschaft. Die Arbeitszeit wurde verlängert, Krankenstände genauer kontrolliert, zusätzliche Feiertagsschichten eingeschoben und Urlaubssperren verhängt. Der Leistungsdruck erhöhte sich. Dazu kamen eine Verschlechterung der Versorgungs- und Ernährungslage und die ständige Angst vor Bombenangriffen. Um die Produktion so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, durfte die Belegschaft die Schutzräume bei Angriffen erst relativ spät aufsuchen, manchmal zu spät.

Einberufungsaktionen und Arbeitskräftemangel

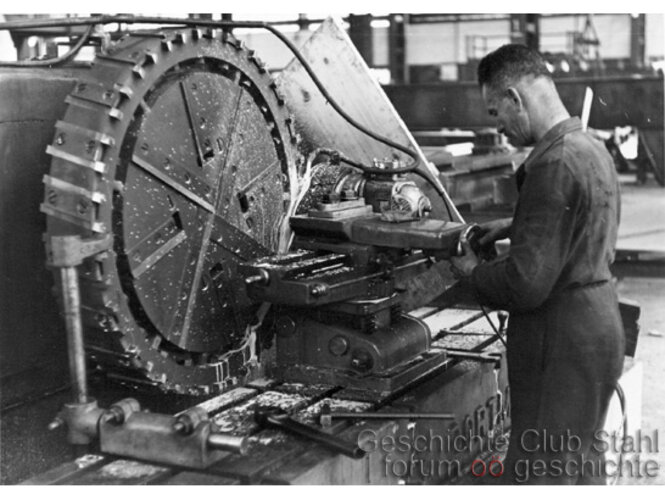

Der Arbeitskräftemangel verschärfte sich immer mehr. Durch die Einberufungen zur Wehrmacht gab es im Juli 1940 bereits um 10 % weniger Arbeitskräfte als im Jahr zuvor. 1942/43 wurde das Rotzettelverfahren eingeführt, um den dringendsten Bedarf an Arbeitskräften feststellen zu können, der aber trotzdem nicht gedeckt werden konnte. Mit Kurzausbildungen versuchte man dem Facharbeitermangel zu begegnen. Die Anlernkurse dauerten wenige Wochen, teilweise nur Stunden, und die solcherart ausgebildeten Arbeitskräfte konnten Facharbeiter mit ihren langjährigen Ausbildungen in keiner Weise ersetzen. Für Oberdonau kann man davon ausgehen, dass das Arbeitskräftepotenzial im Herbst 1943 vollständig ausgeschöpft war. Neue Arbeitskräfte konnten nur mehr aus anderen Regionen geholt oder von kriegsunwichtigen Betrieben abgezogen werden.

1943 wurden Arbeitseinsatzingenieure eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehörten die Bedarfsmeldungen an Arbeitskräften, bei denen sie gehalten waren, möglichst strenge Maßstäbe anzulegen. Wenn es in Betrieben zu Unterbeschäftigung kam, beispielsweise aufgrund von Bombentreffern, hatten sie umgehend darauf zu reagieren, indem die betroffenen Beschäftigten entweder in anderen Teilen des Betriebs eingesetzt oder an andere Betriebe abgegeben wurden. Arbeitseinsatzingenieure kontrollierten auch die Krankenstände und sollten gegen Bummelantentum und asoziales Verhalten vorgehen. Im selben Jahr erhielten die Betriebsführer erweiterte Strafbefugnisse gegenüber ihren Arbeitskräften.

Um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, wurden vermehrt Frauen eingesetzt. Für alle Frauen zwischen 17 und 45 Jahren bestand Meldepflicht. 1944 mussten sich auch alle Frauen zwischen 45 und 50 Jahren und alle Mütter von Kleinkindern, für deren Kinder während der Arbeitszeit der Mutter andere Versorgungsmöglichkeiten bestanden, melden.

Wegen des ständig steigenden Bedarfs an Soldaten wurden immer wieder Einberufungsaktionen durchgeführt. Gleichzeitig verschärften sich die Kriterien für uk-Stellungen. Mit so genannten Auskämmaktionen sollten Arbeitskräfte aus weniger kriegswichtigen Produktionen abgezogen und in die Rüstungsindustrie eingegliedert werden. 1943 betraf dies vor allem die Sektoren Steine und Erde, Textil, Papiererzeugung und -verarbeitung, Druck, Holz, Leder, Nahrungsmittel, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 1944 erfasste die Aktion zur Freimachung von Arbeitskräften für die kriegswichtigen Aufgaben durch Einschränkungen von Verwaltungen und Betrieben auch die Verwaltung. Viele der betroffenen Firmen waren aber nicht bereit, dies einfach hin zu nehmen, und konnten sich teilweise erfolgreich dagegen zur Wehr setzen. Dies war einer der Gründe, weshalb die Auskämmaktionen der Göringkommission nur begrenzt erfolgreich waren.

Ausländische Arbeitskräfte

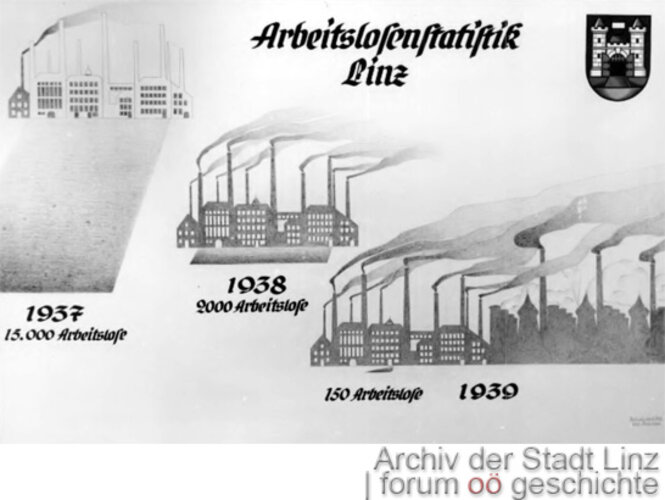

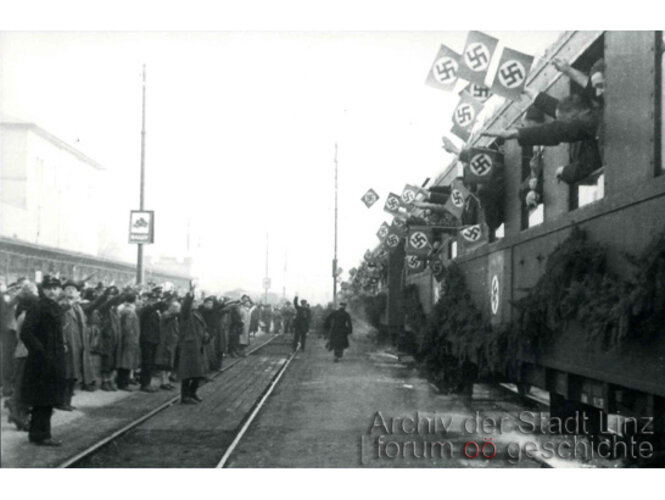

Bereits vor Kriegsbeginn warb das Dritte Reich ausländische Arbeitskräfte an. In Oberdonau arbeiteten vor allem Arbeiter aus der Tschechoslowakei und Südosteuropa auf den Baustellen der Großindustrie. Hohe Arbeitslosenzahlen und ein niedriges Lohnniveau in den Herkunftsländern förderten diese Entwicklung. Durch den Devisenmangel des Reiches kam es allerdings immer wieder zu Problemen bei der Überweisung der Löhne in die Heimatländer der ausländischen Arbeitskräfte.

ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangene

Nach dem Sieg der Deutschen Wehrmacht in Polen wurden dort massenweise Zivilisten zwangsrekrutiert. Dazu kamen noch polnische Kriegsgefangene, die ebenfalls im Reich Zwangsarbeit leisten mussten. Nach den Siegen in Westeuropa stieg die Zahl der kriegsgefangenen Zwangsarbeiter. Gleichzeitig warb das NS-Regime in den besetzten Ländern Westeuropas und in den befreundeten Staaten Süd- und Osteuropas weiterhin zivile Arbeitskräfte an.

Als die Hoffnungen auf einen Blitzkrieg gegen die Sowjetunion enttäuscht wurden und sich die deutsche Arbeitsmarktlage durch die ständigen Einberufungen verschärfte, gaben die Nationalsozialisten ihre anfangs verfolgte Strategie, keine Russen zur Arbeit heranzuziehen, auf. Die Situation der sowjetischen Kriegsgefangenen und der aus der Sowjetunion verschleppten ZwangsarbeiterInnen war im Vergleich die schlechteste.

Nach dem Sturz des faschistischen Regimes Benito Mussolinis in Italien nahm die Wehrmacht in Italien ca. 600.000 Soldaten des ehemaligen Verbündeten gefangen und brachte sie als Militärinternierte nach Deutschland, wo sie in der Industrie und bei Aufräumarbeiten zum Einsatz kamen.

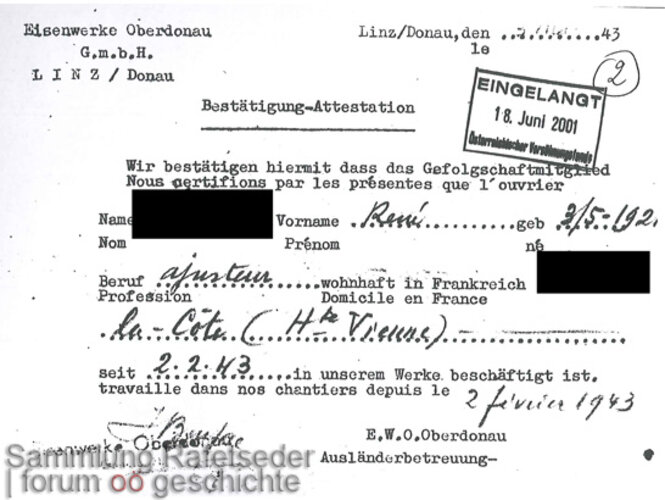

In Oberdonau arbeiteten zu Kriegsbeginn bereits ca. 16.000 ausländische Arbeitskräfte, die Hälfte davon in Linz. Seit Ende 1940 kamen zu den Tschechen Franzosen, Belgier, Niederländer und Luxemburger hinzu, 1942 dann auch Sowjetbürger. Während der Großteil der ausländischen Arbeitskräfte ursprünglich in der Bauindustrie und beim Aufbau der Großindustrie arbeitete, änderte sich dieses Bild 1941. Sie wurden nunmehr verstärkt in der Landwirtschaft benötigt.

Die Reaktionen auf den Einsatz von Kriegsgefangenen und ZwangsarbeiterInnen als Arbeitskräfte fielen in Oberdonau sehr unterschiedlich aus. Während in der Groß- und Rüstungsindustrie lediglich darauf Wert gelegt wurde, dass ein Kern an inländischen Arbeitskräften vorhanden war, wurden in Klein- und Mittelbetrieben vermehrt Befürchtungen und rassistische Vorurteile laut. Die nationalsozialistische Rassenideologie wirkte sich direkt auf die Lebensumstände der zivilen ausländischen Arbeitskräfte, der ZwangsarbeiterInnen und der Kriegsgefangenen aus. Wer aus Westeuropa stammte, wurde besser behandelt. Kriegsgefangene unterstanden zudem dem Kriegsrecht und hätten eigentlich nicht für die Arbeit in der Rüstungsindustrie herangezogen werden dürfen, ein Umstand, den das NS-Regime jedoch ignorierte. Die Eisenwerke Oberdonau kamen im Jahr 1943 auf einen Rekordanteil von 66 % ausländischer ArbeiterInnen.

Eine Reihe von Unternehmen in Oberdonau setzte auch Häftlinge aus Konzentrationslagern in der Produktion ein. In den Steyr-Werken arbeiteten Häftlinge bereits seit 1941/42 in der Flugzeugmotorenherstellung. Dies war ungewöhnlich, weil die SS bis 1943 die Strategie verfolgte, Häftlinge nicht außerhalb der Lager arbeiten zu lassen. Die Betriebe mussten in der Mehrzahl der Fälle Produktionsstätten innerhalb der Lager errichten. In Steinbrüchen verrichteten die Häftlinge Schwerstarbeit, um Baumaterial für die vielen Bauvorhaben in Oberdonau zu gewinnen.

Im Dezember 1942 kamen die ersten KZ-Häftlinge auf dem Gelände der Reichswerke Hermann Göring in Linz zum Einsatz, seit dem Frühjahr 1944 dann auch in der Rüstungsproduktion der Eisenwerke Oberdonau. Viele Häftlinge wurden zur Errichtung unterirdischer Verlagerungsbauten für das Raketenprogramm, die Treibstofferzeugung und die Flugzeugindustrie herangezogen. 1943 errichtete man in den Kellern der ehemaligen Brauerei Redl-Zipf Anlagen zur Treibstofferzeugung für das V2-Raketenprogramm, bei Ebensee entstand ein unterirdisches Stollensystem für die Raketenversuchsanstalt Peenemünde und acht Kleindestillationsanlagen. Hier mussten Häftlinge aus dem KZ Ebensee, einem Außenkommando des KZ Mauthausen, Zwangsarbeit leisten. Die Messerschmitt AG wurde in Werkshallen des KZ Gusen, das ebenfalls zum KZ Mauthausen gehörte, und in Stollenanlagen des Gusener Steinbruchs verlegt. Die Häftlinge mussten zuerst die Stollen errichten und dann dort in der Produktion arbeiten.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]