Die römische Religion an sich und wie sie uns in den Provinzen entgegen tritt, war sehr vielschichtig und kann hier nur angedeutet werden. Nach Italien brachten die einwandernden Italiker um 1200 bis 1000 v. Chr. ein polytheistisches System von Gottheiten und Kultbräuchen mit, das sich mit den naturreligiösen Kulturen der einheimischen Bevölkerung verband.

Polytheismus

Eine ganze Reihe von späteren römischen Staatsfesten und Kulten waren ursprünglich in der Familie gepflegte Feste, die dann allgemeine Staatsfeste wurden. So hatte Vesta, die Hüterin des Herdfeuers, in der Familie immer schon große Bedeutung, ebenso die Laren (lares), die Schutzgötter, die anfänglich in der Nähe des Herdfeuers, später in einer kleinen Nische im Innenhof (atrium) oder in der Empfangshalle (tablinum) des Hauses ihren festen Platz besaßen. Auch die Penaten, ortsgebundene Hausgötter, wurden hier vom Familienvater verehrt, in ihren Schreinen standen auch die Bilder der verstorbenen Familienmitglieder. Ferner dachten die Römer, dass jede Person eine Art persönlichen Schutzengel (genius) besäße.

Römische Götterwelt

Im 7. Jahrhundert v. Chr., als sich die Bewohner von Rom von einem einfachen Hirtenvolk zu einer der führenden Siedlungen in Latium entwickelten, übernahmen sie auch verschiedene Götter von anderen benachbarten Siedlungen, wie z.B. Minerva, Fortuna und andere. Den stärksten Einfluss übten die Etrusker auf die römische Religion aus. In dieser Zeit bekamen die Götter ein menschliches Antlitz nach griechischem Vorbild und Tempel, in denen die Götterbilder standen. Der berühmteste Tempel war jener auf dem Kapitol, der von dem etruskischen König Tarquinus Priscus gebaut worden und der etruskischen Trias Tinia, Uni und Menvra – in der römischen Form Jupiter, Juno und Minerva – geweiht worden war. Seit damals bildete der oberste Gott der Römer, Jupiter zusammen mit Juno, sie war die Schutzgöttin für Frauen und das Eheleben, und Minerva, die für Städte, Künste, Handwerk und Gärten zuständig war, die so genannte Kapitolinische Trias. In den Städten der Provinzen gab es nach dem Vorbild Roms, meist in der Nähe des Forums ebenfalls ein Kapitol. Auch von verschiedenen griechischen Städten übernahmen die Römer noch so manche anderen Götter. Der römische Götterhimmel war daher sehr vielfältig und wies für fast alle Lebensbereiche einen oder manchmal auch mehrere Götter auf. Durch Art der Darstellung und die Attribute in den bildlichen Darstellungen wusste jeder, um welchen dargestellten Gott es sich handelte.

Tempel

Im Tempel stand das Kultbild, die Feiern und Opfer spielten sich aber vor dem Tempel und vor den Zusehern ab, wobei ein Priester diesen Ablauf leitete. Der oberste Priester, der auch die staatlichen Feiern und Feste zu Ehren der Götter leitete, war der Oberpriester (pontifex maximus), einfachere Priester für den Kult der einzelnen Gottheiten hießen flamines.

Verhältnis der Römer zu ihren Göttern

So wie in vielen anderen Bereichen des Lebens hatten die Römer auch ein sehr geregeltes Verhältnis zu ihren Göttern. Sie schlossen mit ihnen Verträge, was in den Inschriften auf Weihesteinen sehr schön ablesbar ist, wo oft formelhaft geschrieben steht, dass jemand sein Versprechen gerne und freudig erfüllte, wie es gebührte: (ex voto) l(ibens) l(aetus) m(erito) s(olvit).

Plinus schildert den strengen Ablauf, der von Anfang an alle sakralen Handlungen bestimmt hatte: „Man ist der Meinung, dass Opfer oder Befragung der Götter ohne Gebet unwirksam sei. Verschiedener Wortlaut gilt für Erlangung eines günstigen Vorzeichens, für Abwehr von Unheil und für Vortragen einer Bitte, die höchsten Beamten beten nach festen Formeln, und damit kein Wort übergangen oder an falscher Stelle gesprochen wird, liest ihnen jemand vor, und ein anderer wird bestellt, darauf acht zu geben, ein weiterer befielt Schweigen, der Flötenbläser spielt, damit man nicht anderes hören kann; es gibt bekannte Beispiele für beides, sowohl dass ein hereintönender Fluch der Wirkung des Gebetes geschadet hat, wie ein Irrtum beim Aussprechen der Gebetsformel.“ (Plinius, Nat.hist. XXVIII, 10 f-Übersetzung von K. Latte)

Keltische Götterwelt

Mit der Besetzung Noricums und der Unterwerfung der Alpenstämme trafen die Römer auf eine ganz andere Götterwelt als es die ihre war. Die Kelten verehrten Kräfte der Natur an Heiligen Orten wie Mooren, Felsgipfeln, Flussübergängen, Quellen, also Bräuche wie sie noch vor den einwandernden Italikern in Italien viele Jahrhunderte zuvor gepflogen wurden.

Die Römer waren fremden Religionen und Göttern gegenüber grundsätzlich offen eingestellt und sahen in den fremden Göttern ihre eigenen, nur unter einem anderen Namen (interpretatio romana).

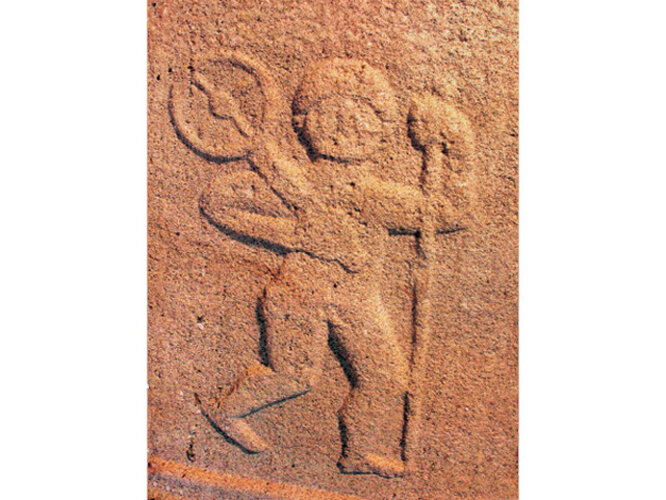

Der umgekehrte Fall, dass einheimische Kelten die römischen Götter wie ihre eigenen sahen, ist eher selten (interpretatio celtica). Der Jupitaraltar von Ansfelden aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. ist hierfür ein sehr schönes Beispiel. Auf der einen Seite das Blitzbündel, Symbol Jupiters, der als Jupiter optimus maximus in den Provinzen besonders beliebt war, auf der anderen Seite ein über die Berggipfel dahin eilender Gott mit dem Rad, vermutlich der keltische Wettergott Taranis.

Weihegaben

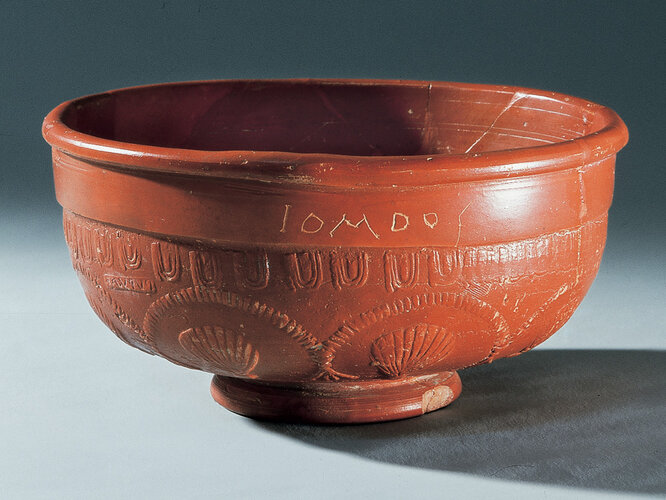

Als Weihegaben für die Götter fungierten Altäre, Statuetten oder auch ganz einfache Dinge des alltäglichen Lebens, in die man einritzte, welchem Gott man den Gegenstand weihte, wie z. B. die Terra-sigillata-Schale aus Lauriacum, die eine Weihung an Jupiter Optimus Maximus Dolichenus trägt.

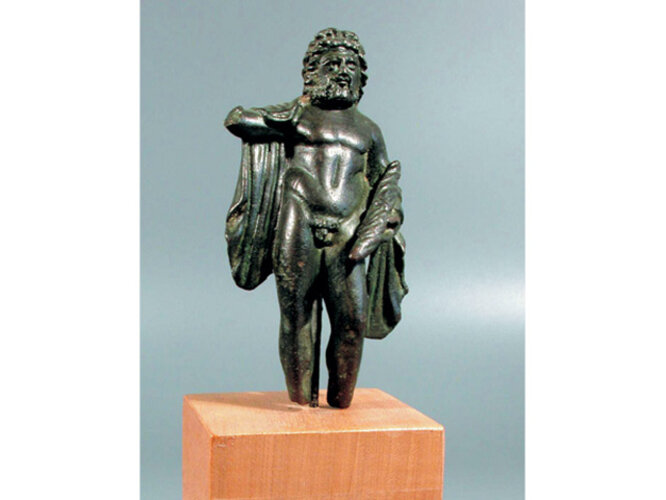

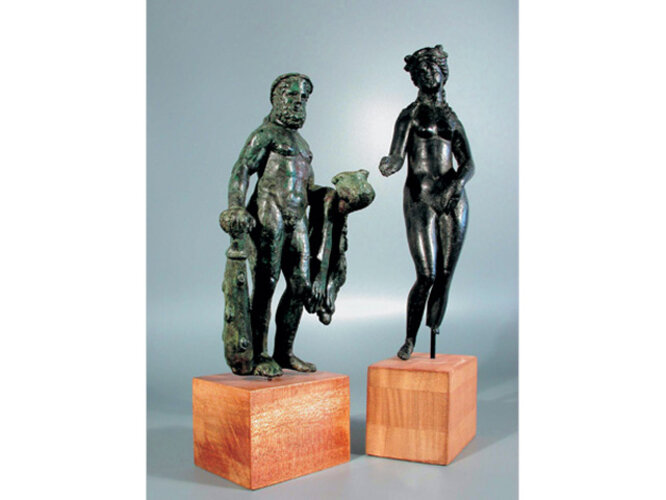

Die Verehrung Jupiters war im römischen Imperium verpflichtend, genauso wie die Verehrung des göttlichen Kaisers (Divus Augustus). Beliebt war auch die Darstellung von Merkur, dem Gott der Händler, Kaufleute und auch der Diebe, er wird mit Flügelhut (petasus), Flügelschuhen, dem Heroldstab (caduceus) und dem Geldbeutel (marsupium) in der Hand dargestellt.

Götterstatuetten mit der Darstellung von Herkules, mit der Keule und dem Löwenfell als Attribut, kommen bei uns häufig vor, in Rom war er ebenfalls der Gott der Kaufleute und des Handels. Vielleicht erfreute er sich bei den Soldaten auf Grund seines Schicksals, musste er doch 12 anstrengende Taten bestehen, großer Beliebtheit.

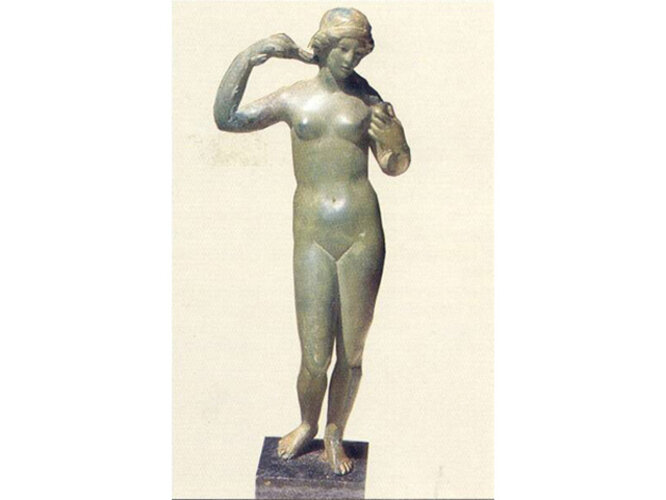

Unter den weiblichen Göttinnen treffen wir auch noch oft auf Darstellungen von Venus (Göttin der Liebe), Victoria (Göttin des Sieges) und Fortuna (Göttin des Schicksals).

Im Laufe der Zeit drangen auch orientalische Kulte in das Reich ein, wie z. B. der Kult der Isis, die als Allmutter verehrt wurde. Später wurde ihr Sarapis zur Seite gestellt, dem Kaiser Caracalla einen Tempel in Rom bauen ließ.

Autorin: Christine Schwanzar, überarbeitet 2006

Der Artikel basiert im Wesentlichen auf: Schwanzar, Christine: Jupiter - Mithras - Christus, eine Religion im Wandel; in: Worauf wir stehen. Archäologie in Oberösterreich. Katalog zu einem Ausstellungsprojekt der Oberösterreichischen Landesmuseen [...]. Hrsg.: Jutta Leskovar u.a. (Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums N. F. 195). - Weitra 2003, S. 169-174.