1980 wurde mit 140.206 der höchste Stand an Industriebeschäftigten erreicht. Bis dahin hatte im Unterschied zur gesamtösterreichischen Entwicklung die Zahl der Industriebeschäftigten trotz Krise noch zugenommen. Das war allerdings zu einem nicht unwesentlichen Teil einer verhängnisvollen Fehlpolitik zuzuschreiben: dem wirtschaftspolitischen Versuch, über die Verstaatlichte Industrie die Krise durchzutauchen und die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten, und der Macht der Verstaatlichtengewerkschafter, auf Kosten der Produktivität, ihre Positionen zu halten.

Oberösterreich galt als Hochburg der Verstaatlichten Industrie. Die oberösterreichischen Betriebe lieferten mehr als ein Drittel des Produktionswertes der gesamten Verstaatlichten Industrie Österreichs. Von den gesamten Investitionen der Verstaatlichten Industrie zwischen 1945 und 1955 wurden 40 Prozent in Oberösterreich getätigt. An den Industriebeschäftigten Oberösterreichs hatte der verstaatlichte Sektor 1955 einen Anteil von 27,8 Prozent erreicht.

Die Verstaatlichten-Doktrin, maroden Betrieben durch Verschmelzung mit einem gesunden wieder auf die Beine zu helfen, führte längerfristig zu schweren Folgeschäden: das war bei der VÖEST der Fall, auch bei der Vereinigten Aluminiumwerke AG Ranshofen (VMW), der Linzer Schiffswerft und beim indirekt staatseigenen Steyr-Daimler-Puch-Konzern. Der VÖEST wurden die herabgewirtschaftete Hütte Krems GmbH, die Wiener Brückenbau AG und die Hütte Liezen angegliedert, Ranshofen erhielt die Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG, Steyr das Nibelungenwerk in St. Valentin und die Kromag in Hirtenberg. Die Linzer Schiffswerft musste die Korneuburger Werft übernehmen.

1974 wurde im Linzer Werk der VÖEST mit 26.459 Arbeitnehmern der höchste Beschäftigtenstand erreicht. Dem folgte von 1975 bis 1975 ein nur ganz geringfügiger Beschäftigtenabbau. Der Beschäftigtenstand wurde künstlich hoch gehalten. Rückblickend betrachtet war die Entwicklung verhängnisvoll.

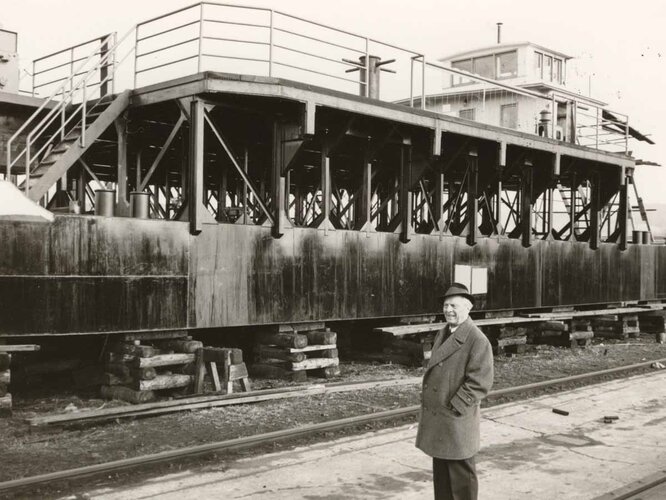

Mit dem Stahlfusionsgesetz vom 15. 2. 1973 wurden die VÖEST AG und die Alpine Montan AG zur VÖEST-ALPINE AG verschmolzen und die Edelstahlwerke Böhler AG und Schoeller-Bleckmann AG als Tochterunternehmen angegliedert. Die VÖEST-Alpine war damit zwar mit über 80.000 Beschäftigten zu einem wirklichen Großunternehmen geworden, aber gleichzeitig war der Keim zur Krise gelegt. Auch die Österreichische Schiffswerften AG Linz-Korneuburg wurde der VÖEST-ALPINE eingegliedert.

Die Österreichischen Stickstoffwerke, 1973 in Chemie Linz AG umbenannt, versuchten neben der Forcierung des Pharma-Bereichs auch in der Kunststofferzeugung Fuß zu fassen. Gemeinsam mit der Montacatini S.p.A. wurde 1957 die DANUBIA Petrochemie AG zur Erzeugung von Polypropylen, und 1967 gemeinsam mit der BASF die DANUBIA Olefin GmbH zur Erzeugung von Hochdruck-Polyäthylen gegründet. Im Jahr 1975 begann die Chemie Linz AG in der Industriezone Enns mit der Errichtung einer Produktionsstätte für Acrylnitril, eine Investition, die in den 1980er Jahren mit gewaltigen Verlusten endete.

Mit dem „Bundmetall-Fusionsgesetz“ versuchte man die verstaatlichten Betriebe im Buntmetallsektor zusammenzufassen. Die Probleme wurden damit nicht gelöst.

Mitte der 1980er Jahre offenbarte sich schlagartig die schon lange schwelende Krise der Verstaatlichten Industrie. Der Missbrauch des staatlichen Sektors als Beschäftigungsreserve, die finanzielle Aushölung einzelner Unternehmen, Managementfehler und ein zu langes Festhalten an traditionellen Produktionsprogrammen und Produktpaletten, nicht zuletzt auch eine überhastete Internationalisierung waren ausschlaggebend.

Es waren neben der von Bundesregierung und Betriebsrat getragenen Aushöhlung der Werkssubstanz auch Managmententscheidungen, die zum VÖEST-Debakel führten: das Desaster mit dem Stahlwerk Bayou, das zu einem Vorzeigewerk am amerikanischen Markt werden sollte, der Anstieg in die Wehrtechnik mit Panzerwannen, weit reichenden Kanonen und einer ergänzenden Granatenfertigung (Norikum-Skandal) und schließlich die Spekulationsgeschäfte der VÖEST-Handelsfirma Intertrading.

Auch der Chemie Linz AG wurde die expansive Beschäftigungsstrategie zum Verhängnis: Sowohl die Fehlinvestitionen in Enns wie auch die 1983 gegründete MERX-Handels-GmbH bescherten riesige Verluste.

Wechselbäder waren auch bei der Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG durchzustehen. Nach Krisenjahren, die von der ÖIAG überbrückt wurden, schrieb die AMAG ab 1987 dank stark gestiegener Aluminiumpreise als einziger verstaatlichter Betrieb Gewinne, die das Unternehmen zu einer verhängnisvollen internationalen Einkaufstour veranlassten. Der ungesicherte Höhenflug endete Anfang der 1990er Jahre mit einem der VÖEST vergleichbaren Absturz.

Ähnlich war es im halbstaatlichen Bereich der Steyr-Daimler-Puch-AG, wo ebenfalls die Auslandsengagements zu schweren Verlustbringern wurden, in Griechenland ebenso wie in Nigeria und in Polen. Nach dem Zusammenbruch des sehr lukrativen Waffengeschäfts erreichte der Verlust 1982 fast eine Dreiviertelmilliarde. Zwischen 1984 und 1988 verbuchte die Steyr-Daimler-Puch AG Verluste von mehr als fünf Milliarden Schilling.

Waren 1978 die Eigentumsverhältnisse in der oberösterreichischen Industrie noch von einem mehrheitlichen Einfluss des Bundes gekennzeichnet (55,5 Prozent der Beschäftigten in der Industrie waren vom Bund dominiert, 14,9 Prozent vom Ausland, 26,1 Prozent von inländischen Eigentümern, 1,4 Prozent vom Land), so veränderte sich dies in den 1980er Jahren drastisch. Die Bundesanteile sanken durch die Privatisierung der Schiffswerft, des Pharmabereichs der Chemie Linz, durch die Reduktion der Beschäftigten im direkten Bereich der ÖIAG, durch Verkauf von Steyr-Unternehmensteilen durch die CA, aber auch durch Neugründungen, wie das BMW-Motorenwerk.

Autor: Roman Sandgruber, 2005