Deutschsprachige Literatur des Hochmittelalters in Oberösterreich

~ 12–13. Jahrhundert

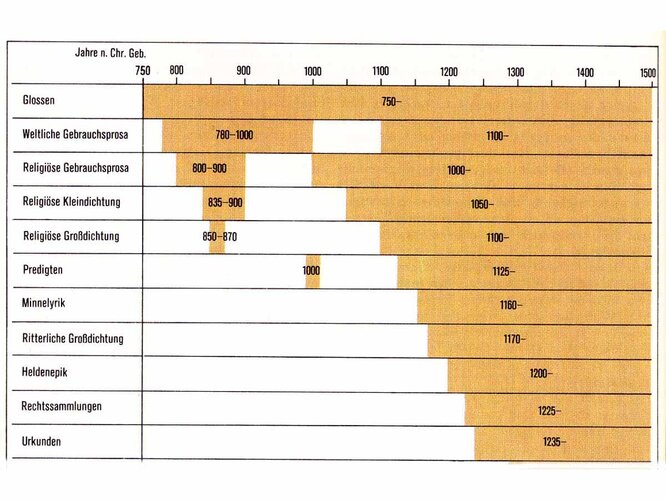

Während das frühe Mittelalter in sprachlicher Hinsicht von einer Entwicklung größerer Spracheinheiten geprägt war, bildeten sich im Hochmittelalter sukzessive temperierte Literatursprachen heraus. Das volkssprachliche Deutsch begann sich neben der Gelehrtensprache Latein im mittelalterlichen ‚Literaturbetrieb’ zu etablieren. Und während im Frühmittelalter fast ausschließlich Geistliche und Mönche literarisch wirkten, spielten ab dem 12. Jahrhundert auch Laien als Verfasser der neuen Literatur eine nicht unwesentliche Rolle. Zudem traten weltliche Fürsten als Gönner und Auftraggeber literarischer Werke auf.

Ein wichtiger Schritt zur deutschsprachigen Schriftlichkeit war die Einrichtung eigener Kanzleien an weltlichen Fürstenhöfen um die Mitte des 12. Jahrhunderts, machten doch die modernen Formen der Landesherrschaft eine neue Organisation der Verwaltung notwendig. Und hier spielte das schriftlich Fixierte eine wesentliche Rolle.

So ist ein für die hochmittelalterliche Literatur bestimmendes Moment die wichtige Position, welche die Fürstenhöfe ab etwa 1150 innehatten. Dagegen spielten im Frühmittelalter Kirche und Klöster auch im Bereich der ‚Literaturproduktion’ eine führende Rolle. Sicherlich, wesentliche Impulse setzten die Klöster weiterhin – das Literaturprogramm der Laien wäre ohne die über Jahrhunderte bestimmende klösterliche Kultur nicht denkbar –, allerdings hatten diese nicht mehr jene herausragende Stellung inne wie in den Jahrhunderten zuvor.

Die dominierende Rolle der Fürstenhöfe kann auch als bestimmender Faktor zur Periodisierung der deutschen Literatur herangezogen werden. So ist die hochmittelalterliche Literatur von etwa 1170 bis rund 1270/1300 anzusetzen, in dieser Zeit florierten die Fürstenhöfe in besonderer Weise. Verschiedene Literaturgeschichten nehmen natürlich abweichende zeitliche Strukturierungen vor, dennoch stellt der Zeitraum von der Mitte des 12. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts einen Höhepunkt der höfischen Literatur dar. Dagegen begannen im 14. Jahrhundert die Höfe ihre hervorragende gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Stellung langsam an die Städte zu verlieren, was u. a. Auswirkungen auf den Literaturbetrieb sowie auf Art und Inhalt der literarischen Werke zeigte.

Seit dem 12. Jahrhundert entstand also zum einen eine vermehrt den gesellschaftlichen Interessen des Laienadels entsprechende weltliche Literatur, zum anderen war diese in der Volkssprache, also in Deutsch, verfasst. Und auch wenn Latein weiterhin die Kirchen- und Gelehrtensprache blieb, so verlor die lateinische Sprache dennoch ihre unbestrittene Vorherrschaft.

Das Erscheinungsbild der Literatur veränderte sich ab dem beginnenden Hochmittelalter also Schritt für Schritt, zudem begann sich im Gebiet des heutigen Österreich um 1170 so etwas wie ein Literaturbetrieb mit (weltlichen) Auftraggebern und Berufsdichtern zu entwickeln. Dieser Literaturbetrieb war von einer Mischung aus Mündlichkeit und Schriftlichkeit geprägt, da literarische Texte auch mündlich weitergegeben wurden. So ist bei einer Betrachtung der Literatur des Mittelalters eine ausschließliche Konzentration auf die in Handschriften überlieferten Texte durch eine eingeengte Perspektive gekennzeichnet, da die existierende mündliche Literaturtradition negiert wird. Dennoch sind wir aus heutiger Sicht natürlich fast ausschließlich auf das Schrifttum als Quelle angewiesen, um Aussagen über die Literatur des Mittelalters treffen zu können, da orale Produkte der Literaturvermittlung naturgemäß nicht auf uns gekommen sind.

Die volkssprachlichen (deutschsprachigen) Literaten entwickelten nun auch so etwas wie ein dichterisches Selbstbewusstsein. Dies lässt sich etwa daran festmachen, dass v. a. bei weltlicher Hofliteratur, wie Minnelyrik und höfischer Roman, vermehrt die Namen der Verfasser überliefert sind. Auszunehmen sind hier allerdings die anonym überlieferte Spielmanns- und die Heldenepik – Letztere knüpft an die mündliche Erzähltradition an. Die Literatur des frühen Mittelalters ist dagegen großteils anonym auf uns gekommen.

Minnelyrik

Bei der so genannten Minnelyrik handelt es sich um eine Form aristokratischer Gesellschaftspoesie, die ihren Ursprung im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts nahm. Große Einflüsse zu dieser poetischen Form kamen aus der französischen Liebeslyrik der Trobadors bzw. Trouvères aus dem 12. und 13. Jahrhundert an den Höfen Süd- bzw. Nordfrankreichs.

Die Minnelyrik einfach als Liebesdichtung zu bezeichnen, wäre allerdings zu ungenau, vielmehr gehorcht der Minnesang einem bestimmten ‚Bauplan’. Der Mann in der Rolle des Untergebenen, des Dienenden wirbt um die begehrte Frau, die als Herrin allerdings in unerreichbarer (gesellschaftlicher) Position über ihm steht. Eine Erfüllung des Werbens ist daher ausgeschlossen, die Liebe bleibt eine Liebe auf Distanz. Als Ziel des ständigen Liebeswerbens und der ausbleibenden Erfüllung ist wohl eine sittliche Vervollkommnung des Mannes anzusehen. Im Frauendienst und dem sich ständigen Bemühen um die angebetete Frau werden auch höfische Ideale in überhöhter Form widergespiegelt, denn die Realität des höfischen Lebens sah sicherlich anders aus. Und zudem ist bei weitem nicht die gesamte Liebesdichtung des Mittelalters dem Minnesang zuzurechnen, schließlich kennt das im Mittelalter beliebte Tagelied sehr wohl die erfüllte Liebesbeziehung, wenngleich diese auch geheim gehalten werden muss.

Über die in der Minnelyrik dargestellte Beziehung zwischen Mann und Frau ist in der Forschung viel geschrieben worden. Die Thesen reichen von einer Abbildung des Verhältnisses zwischen Lehensherr (Frau) und dem dienenden Lehensmann (werbender Mann) bis zum dichterischen Thematisieren einer kollektiven Neurose, die in der im Christentum evidenten Angst vor der Sexualität begründet scheint und eine Erfüllung des Liebesstrebens daher versagt.

Was die Überlieferung der Minnelyrik betritt, so spiegelt sich hierin in besonderer Weise die Verquickung von mündlicher und schriftlicher Literaturtradition wider, basiert diese doch im Wesentlichen auf drei (oberrheinischen) Sammelhandschriften, die alle beträchtlich nach der eigentlichen Entstehung der lyrischen Werke niedergeschrieben wurden, nämlich erst in der zweiten Hälfte des 13. (Kleine Heidelberger Liederhandschrift) bzw. in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Weingartner Liederhandschrift, Große Heidelberger Liederhandschrift). In dieser Zeit hatte der Minnesang seinen Höhepunkt bereits überschritten. Die Authentizität der aufgezeichneten Texte ist somit nicht unbedingt gegeben.

Der Erste, von dem bekannt ist, dass der seine Lieder systematisch sammelte, war der steirische Lyriker Ulrich von Liechtenstein mit seinem Frauendienst (1255), ein Werk, das autobiografische Züge trägt. Im Bereich der Minnelyrik stellen, so wie bei der gesamten mittelalterlichen Literatur, von den Dichtern autorisierte Fassungen also nicht die Regel, sondern vielmehr die Ausnahme dar.

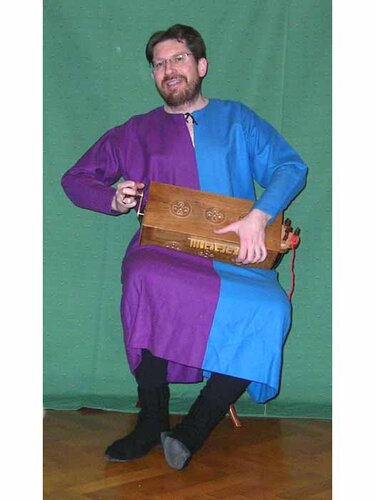

Ein weiteres Merkmal der (schriftlichen) Überlieferung von Minnesang ist das Fehlen jeglicher Melodien, die häufig nicht notiert wurden. Ausgenommen ist hier die so genannte Jenaer Handschrift (erstes Drittel des 14. Jahrhunderts), in welcher neben den Texten auch die Melodien zum Vortrag derselben niedergeschrieben wurden. Die Handschrift enthält allerdings weniger Minnelyrik, sondern vielmehr Beispiele späterer Spruchdichtung.

Das Fehlen von Melodieaufzeichnungen ist umso bedauerlicher, da die vorgetragene Lyrik des Mittelalters in der Regel ein Lied war, Musik und Text also eine untrennbare Verbindung darstellten. Die Dichter selbst traten vermutlich auch als Sänger auf, sie waren Dichter, Komponisten und Interpreten in einer Person. Die mittelalterliche Lyrik war also ihrer primären Intention nach für den Vortrag vor einem meist aus adeligen Kennern bestehenden Publikum bestimmt und lebte von der Interaktion mit den Zuhörern. Die Bezeichnung „Vortragskunst“ ist daher treffend. Dies soll aber nicht dahingehend verstanden werden, dass Lyrik nicht auch lesend rezipiert worden wäre; diese Tendenz gewann vermutlich im Laufe des Spätmittelalters an Bedeutung.

Das Gebiet des heutigen Oberösterreich war während des gesamten Mittelalters keineswegs federführend, was das Entstehen deutschsprachiger Literatur betrifft. Vielmehr bildete der Babenberger Hof in Wien zur Zeit Heinrichs II. („Jasomirgott“) (1141–1177) und seines Nachfolgers Leopold V. (1177–1194) sowie in der Mitte des 13. Jahrhunderts einen Mittelpunkt der höfischen Lyrik. Reinmar der Alte und Walther (von der Vogelweide) im 12. sowie Neidhart (von Reuenthal) und der Tannhäuser im 13. Jahrhundert sind prominente Vertreter der Dichtkunst am Wiener Herzogshof. Nach dem Niedergang der Babenberger, dessen letzter männlicher Vertreter, Friedrich II., 1246 bei der Schlacht an der Leitha fiel, gewann Wien im 14. Jahrhundert mit dem Habsburger Hof im Bereich der Literaturpflege wieder an Bedeutung.

Dennoch: Auch wenn Oberösterreich über kein kulturelles bzw. literarisches Zentrum im eigentlichen Sinne verfügte, sind doch hierzulande einige bedeutende Dichter nachzuweisen. Diese sind den Vor- und Frühformen des Minnesangs zuzurechnen.

Diese erste Phase des Minnesangs wird auch als Donauländischer Minnesang bezeichnet. Dieser Donauländische Minnesang, der – wie der Name sagt – im (bayerisch-oberösterreichischen) Donauraum entstanden ist –, ist nur rudimentär erhalten, wenige Namen werden mit ihm in Zusammenhang gebracht. Hier sind an erster Stelle der Kürnberger und Dietmar von Aist, weiters zwei Burggrafen von Regensburg (Burggraf von Regensburg bzw. Burggraf von Rietenburg) sowie Meinloh von Sevelingen zu nennen. Die beiden Erstgenannten haben eine unmittelbare Verbindung zum oberösterreichischen Raum aufzuweisen.

Der Kürnberger wird in der so genannten Großen Heidelberger Liederhandschrift – besser bekannt als Manessische Liederhandschrift – „Der von Kurenberg“ und in den 1984 entdeckten so genannten Budapester Fragmenten „Der herre von Churenberg“ genannt. Welchem Geschlecht er angehörte und woher er tatsächlich stammte, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, eine Herkunft aus dem Gebiet des heutigen Oberösterreich ist aber nicht völlig auszuschließen. Eine These untermauert diese vermutete Herkunft: So ist die Grundstruktur der meisten Strophen des Kürnbergers mit jener der so genannten Nibelungenstrophe identisch, und das Nibelungenlied wird wiederum als im österreichischen Raum entstanden angesehen. Eine Verankerung des Kürnbergers im Donauraum scheint in diesem Kontext also plausibel, aber keinesfalls gesichert.

Dietmar (von Aist), der gemeinsam mit dem von Kurenberg zu den ältesten Vertretern des deutschen Minnesangs zählt, entstammte dagegen mit ziemlicher Sicherheit einem oberösterreichischen Adelsgeschlecht, das vermutlich in der Gegend um Wartberg an der Aist verankert war. Ob allerdings alle ihm zugeschriebenen Lieder tatsächlich auch von ihm stammen, wird in der Forschung angezweifelt.

Generell ist zu sagen, dass die Minnesänger meist dem adeligen Umfeld entstammten. Wie bzw. wo sie ihre literarische Bildung erworben haben, bleibt dagegen unklar. Ziemlich sicher ist allerdings, dass zumindest einige von ihnen Berufsdichter waren, etwa Walther oder Neidhart.

Nibelungenlied

Das gattungstypisch der Heldenepik zugeordnete Nibelungenlied ist ein „Kunstprodukt“ aus der Zeit um 1200. Das groß angelegte Epos umfasst etwa 2.400 Langzeilenstrophen mit jeweils vier Versen und ist in zwei Teile zu 19 bzw. 20 aventiuren aufgeteilt. Der erste Teil erzählt vom Werben Siegfrieds um die burgundische Prinzessin Kriemhild und der folgenden Hochzeit und berichtet vom Streit zwischen Kriemhild und Brünhild, der Frau von Kriemhilds Bruder Gunther. Die Auseinandersetzung eskaliert und führt schließlich zur Ermordung Siegfrieds durch Hagen. Der zweite Teil berichtet von der Werbung Etzels (Attilas) um die verwitwete Kriemhild, die ihn erhört, und vom Zug der Burgunder (Nibelungen) nach Ungarn an den Hof Etzels. Der Weg führt die Burgunder dabei entlang der Donau über Passau, Eferding, Enns, Pöchlarn, Melk, Mautern, Traismauer und Tulln nach Wien und weiter nach Ungarn. Am Hof des Hunnenkönigs Etzel rächt sich Kriemhild am Mörder Hagen und vernichtet ihn und alle am Hof weilenden Burgunder, auch ihre Brüder. Hildebrand, der Waffenmeister Dietrichs von Bern, der am Hof Etzels weilt, tötet schließlich die mordende Kriemhild.

Die Umstände der Entstehung des Nibelungenliedes bleiben ebenso unklar wie der Name des Dichters, der es verfasst hat. Eine genaue Lokalisierung mehrerer Schauplätze im Werk selbst findet aber bei Orten zwischen Passau und Wien statt, was zu der Annahme führte, der – wie bei der Heldenepik üblich – anonyme Verfasser stamme aus dem Donauraum im Gebiet des heutigen Österreich. Intensive Kontakte des Dichters werden zum Passauer Bischof Wolfger von Erla (1191–1204) angenommen; der Bischof wird sogar als Auftraggeber des groß konzipierten Werkes vermutet.

Was die Zeit betrifft, in der die Handlung des Epos angesiedelt ist, werden zwei Perioden herangezogen: Der zweite Teil handelt zur Zeit der Völkerwanderung und hat einen realen historischen Hintergrund, nämlich das Gefecht zwischen den Burgundern unter König Gundahari und den Hunnen am mittleren Rhein um 435, das mit einer Niederlage der Burgunder endete. Aber auch eine Verbindung zur Burgundensaga ist evident. Der erste Teil ist überwiegend von mythologischen Zügen, wie der Sage um Brünhild sowie jene um Siegfried (v. a. in der dritten aventiure), geprägt. Dennoch wurde auch versucht, historisch fassbare Personen hinter den Protagonisten zu suchen.

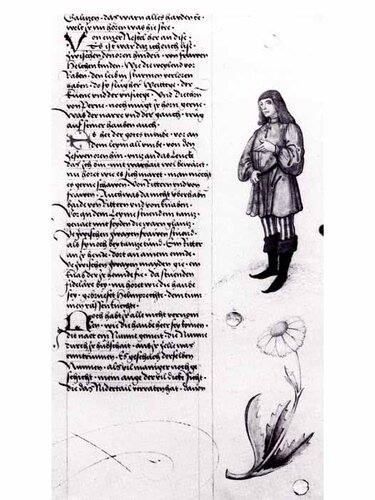

Ebenfalls nicht rekonstruierbar ist ein ‚Urtext’ des Nibelungenliedes, da die drei ältesten Handschriften (mit A, B und C bezeichnet) drei verschieden akzentuierte Fassungen überliefern. Diese divergierende Textgestalt ist aber durchaus typisch für die so genannte Heldenepik. Insgesamt enthalten 35 Handschriften und Fragmente aus der Zeit zwischen dem 13. und der Mitte des 16. Jahrhunderts das Nibelungenlied, teilweise mit unterschiedlicher Strophenzahl sowie Unterschieden in Wortlaut und Sprache. Seinen Titel erhielt das Werk allerdings erst Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Handschriften A und C in Hohenems wiederentdeckt wurden. Dieser nimmt Bezug auf die letzten Verse des Werkes, in denen steht: „diez ist der Nibelunge liet“ („Liet“ meint hier ‚Dichtung’ und nicht ‚Lied’ im heutigen Sinn.). Das Nibelungenlied als solches stellt allerdings keine originäre Dichtung dar, vielmehr wurde der Stoffkomplex vermutlich über mehrere Jahrhunderte mündlich tradiert, ehe er um 1200 erstmals niedergeschrieben und bearbeitet wurde.

Der Forschung gibt das Werk also noch manche Rätsel auf. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, stellt es eines der beliebtesten und bekanntesten Werke des deutschsprachigen Mittelalters mit einer überaus reichen Rezeption in der Literatur, in der Musik, der bildenden Kunst und im Film dar. Die ideologische Vereinnahmung der Nationalsozialisten als „germanische Dichtung“, die es in dieser Form nie gegeben hat, darf in diesem Kontext ebenfalls nicht verschwiegen werden.

Helmbrecht

Die Verserzählung berichtet vom jungen Bauernsohn Helmbrecht, der Ritter werden will. Er verlässt allen Versuchen seines Vaters zum Trotz, ihn am Hof zu halten, das bäuerliche Anwesen und zieht mit seinen Kumpanen als Raubritter durch die Gegend. Bei einem Besuch im elterlichen Haus überredet Helmbrecht schließlich auch seine Schwester Gotelind, sich ihm und seiner ‚ritterlichen’ Gesellschaft anzuschließen. Doch nach vielerlei verübten Gewalttaten werden die Raubritter schließlich aufgegriffen und getötet. Helmbrecht selbst wird verstümmelt. Als Krüppel kehrt er zu seinem Vater heim, doch dieser verstößt ihn. Helmbrecht irrt umher, bis er von aufgebrachten Bauern, die er früher drangsaliert hatte, gefunden wird. Diese rächen sich an Helmbrecht und erhängen ihn.

Über den Dichter der knappen Verserzählung mit rund 1900 Versen, Wernher den Gartenaere, ist nichts bekannt, entstanden ist diese rund 50 Jahre nach dem Nibelungenlied in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, vermutlich zwischen 1250 und 1280. Jene zwei (später entstandenen) Handschriften allerdings, welche den Helmbrecht überliefern, geben geografische Anhaltspunkte. So siedelt eine die Handlung im Raum zwischen Passau und Salzburg an, ungefähr dem heutigen Innviertel bzw. dem bayerisch-oberösterreichischen Grenzraum entsprechend, die andere lässt das Geschehen in der Gegend um Wels ablaufen.

Der Helmbrecht bringt – wie bei mittelalterlicher Literatur generell der Fall –, keine in der Realität sich genau so abspielende Handlung, auch wenn die Geschichte in die aktuelle Gegenwart geholt wird; vielmehr ist – so will es zumindest ein Interpretationsansatz – die primäre Intention des Werkes, moralisch zu belehren – dies geschieht v. a. in den Dialogen zwischen Vater und Sohn. Der Bauernsohn will aus der ordenunge, der gottgegeben Ordnung der Welt (ordo), ausbrechen. Das Verlassen des von Gott zugewiesenen Platzes führt zum Untergang. Der Vater steht für die geordnete, beständige Welt, der Adel dagegen wird als moralisch verfallen, ja vielmehr pervertiert dargestellt, da die positiv besetzten ritterlichen Ideale sich ins längst ins Gegenteil gewendet haben und nur mehr Raub, Mord und Hurerei im Mittelpunkt stehen. All das wird sehr drastisch geschildert – ein Zeichen für die zeitkritische Haltung des Dichters?

Das Werk ist eine singuläre Erscheinung, v. a. was die zeitkritische Haltung betrifft, sucht es in seiner Zeit vergeblich vergleichbare Dichtungen. Auch die positive Darstellung des bäuerlichen Milieus bzw. des Bauern selbst ist ungewöhnlich, war doch in der Dichtung dieser Zeit die bäuerliche Lebenswelt keineswegs positiv besetzt, man denke etwa an die Werke Neidharts (1. Hälfte des 13. Jahrhunderts). Diese zeigen die Bauern als grobschlächtig, einfältig und moralisch verkommen, kurz als komische und lächerliche Figuren.

Daneben bestehen zuhauf Ansätze zu einer Interpretation des Helmbrecht: So wird ein Auftreten des Dichters gegen die Territorialisierungsbestrebungen der Habsburger – der Adel wird ja als moralisch verkommen dargestellt – oder ein Kritisieren der anarchischen Zustände während des Interregnums (um 1250), in der keine moralische Instanz mehr vorhanden zu sein scheint, als primäre dichterische Intention gesehen. Manche sehen im Helmbrecht auch generell einen sich gegen die hochmittelalterlichen bzw. ritterlichen Ideale gerichteten Antiroman. Trotz aller Plausibilität dieser Interpretationen sei allerdings vor übereilten dechiffrierenden Schlüssen gewarnt.

Lateinische Literatur

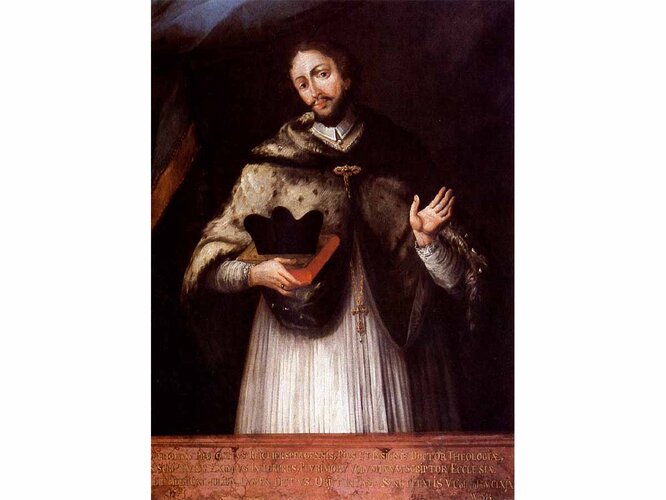

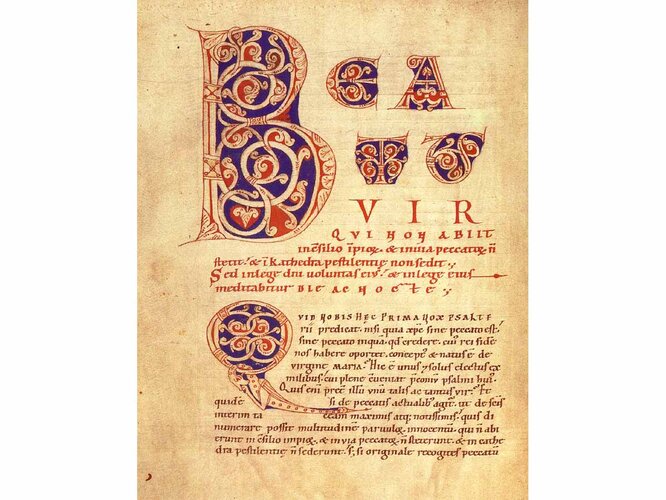

Liegt der Fokus der Betrachtung eindeutig auf der deutschsprachigen Literatur, so darf doch die lateinische Dichtung nicht völlig außer Acht gelassen werden. So ist im Gebiet des heutigen Oberösterreich etwa der aus Oberbayern stammende Geroh (Gerhoch) von Reichersberg zu nennen. Geroh, der seit 1132 als Propst des regulierten Chorherrenstiftes Reichersberg wirkte, entwickelte eine reiche – und ob seiner radikalen Ideen nicht immer unumstrittene – literarische Tätigkeit, die er vor allem in den Dienst seiner reformatorischen Arbeit und Ideale stellte: Armut und Askese der Kleriker sowie die Freiheit der Kirche gegenüber allen weltlichen Machteinflüssen waren ihm wichtige Anliegen. Auch ein umfangreicher Psalmenkommentar (Tractatus in psalmos) aus Gerohs Feder ist zu nennen; dieser dürfte zwischen 1144 und 1167/68 entstanden sein.

In St. Florian, dem neben Reichersberg ältesten regulierten (Reformen bei Kanonikern) Chorherrenstift im deutschsprachigen Raum, wirkte Altmann von St. Florian (ca. 1150–1221/23), der ab 1212 Propst war. Er verfasste vier Verstraktate sowie eine systematische Beschreibung des Kirchenrechts in mehr als 5000 Hexamtern. Zu erwähnen sind aber auch seine Verslegenden über das Leben der Heiligen Afra, Florian und Blasius, ein Gedicht über die Weihe der Kirche, einige Verse über die selige Jungfrau sowie ein Kommentar zum Hohenlied mit mehr als 3000 Hexametern.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2009