Gotische Plastik in Oberösterreich

Obwohl Oberösterreich aus allen Phasen vom späten 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert Hauptwerke beherbergt, gilt es nicht als „klassisches“ Gotik-Land. Die Gotik deckt sich mit der Regierungszeit der frühen Habsburger, von Rudolf I. bis Maximilian I. Als Stifter traten zu den Klöstern (wie beim Altar von St. Wolfgang) nun zunehmend auch Adelige (z. B. beim Altar von Kefermarkt) und Züfte (etwa beim Bäckeraltar in Braunau).

Ritter und Heilige

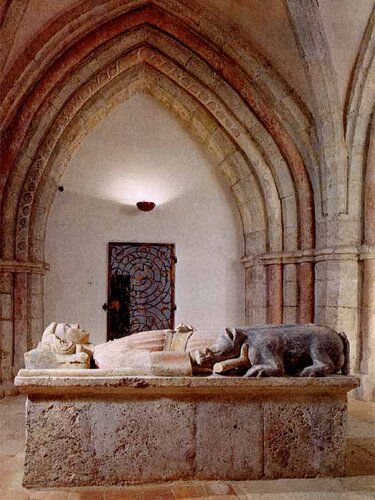

Zu den spektakulärsten Werken der Hochgotik gehörten die lebensgroßen, 1865 bis auf ein Helmfragment (heute im Bezirksmuseum Braunau) zerstörten Mauerkirchener Reiter, deren Aussehen wir aus alten Ansichten kennen. Stilistisch sind sie mit den um 1285/90 entstandenen Reitern aus dem Dollingersaal im Alten Rathaus von Regensburg verwandt. Das ritterliche Ideal vertreten auch das ältere der beiden Schaunberger-Grabmäler in der Stiftskirche von Wilhering und das um 1304 entstandene Gunthergrab in Kremsmünster. Die Liegefigur des von einem Eber getöteten, legendären Sohnes von Herzog Tassilo ist das Werk eines burgundischen Bildhauers, das einst - verbunden mit dem Kreuzaltar - in der Mitte der Kirche stand.

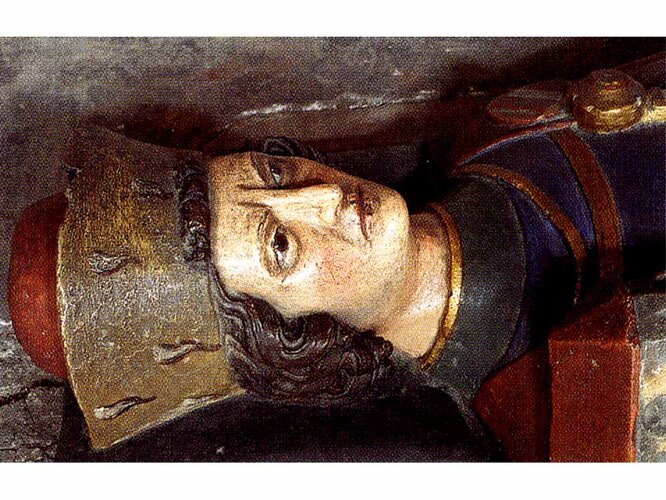

Auch das um 1300 von einem Regensburger Meister geschaffene Grabmal des seligen Abtes Berthold von Garsten wurde aus dem Zentrum der (ehemaligen) Stiftskirche von Garsten in eine Nische versetzt, und zwar als Pendant zur etwas späteren Grabfigur des Klostergründers Otakar II. Diese erinnert an die größere der beiden Statuen des hl. Ritters Florian im Stift St. Florian, wo sich auch noch eine zweite, ebenfalls überlebensgroße Ritterfigur erhalten ist. Diese ist das Werk eines bedeutenden, in Frankreich geschulten Bildhauers, der u. a. auch die Madonna von Michle (bei Prag) geschaffen hat.

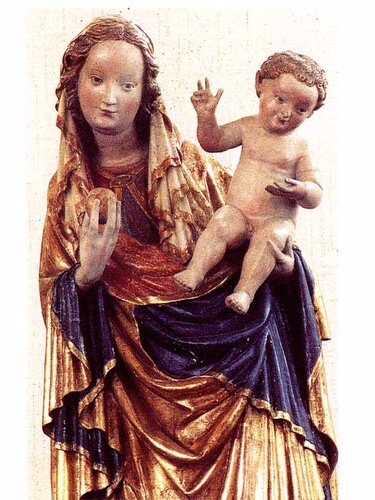

Marienfiguren

Der Zeit um und nach 1300 entstammen auch die thronenden Madonnen im Stift Kremsmünster und in der Dorfkapelle von Ibm (Pol. Bez. Braunau). Eine sitzende hl. Anna Selbzweit (Anna mit der kleinen Maria) im Linzer Schlossmuseum stammt aus Enns, wo sich im Museum Lauriacum und in der Basilika von Lorch zwei vergleichbare stehende Madonnen erhalten haben. Eine ähnliche Figur befindet sich im Stift Wilhering. Die große, unlängst restaurierte Madonna der Marktkirche von St. Florian, die thronende Maria in der Wallseerkapelle der ehemaligen Minoritenkirche (heute Stadtpfarrkirche) in Enns und die Madonna im Kreuzgang des Stiftes Schlierbach dürften in Wien entstanden sein, Letztere wohl als Stiftung Herzog Albrechts II., der Vogt des Klosters war. Mit diesen feinen, zartlinigen Werken endet die Hochgotik.

Eine thronende Hl. Anna Selbdritt (Anna mit Maria und dem Jesuskind) in der ehemaligen Stiftskirche von Garsten und die „Maria Säul“ in der Maria-Thal-Kapelle in St. Margarethen bei Linz vertreten die viel „irdischere“ der Parler-Zeit. Von besonderer Lebendigkeit ist die Madonna im Wochenbett in den Sammlungen des Stiftes St. Florian.

Schöner Stil

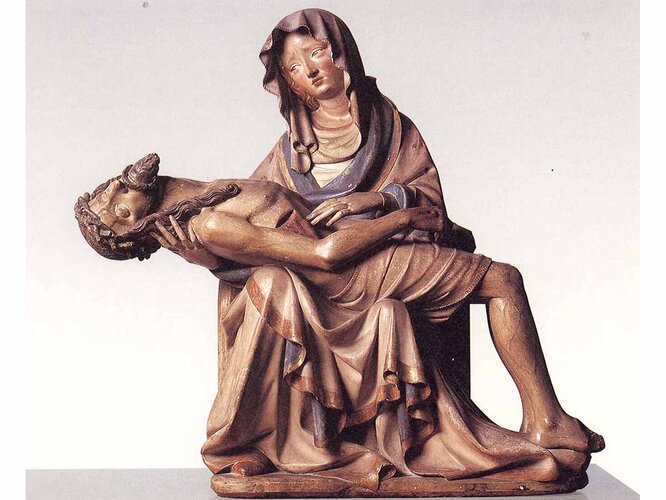

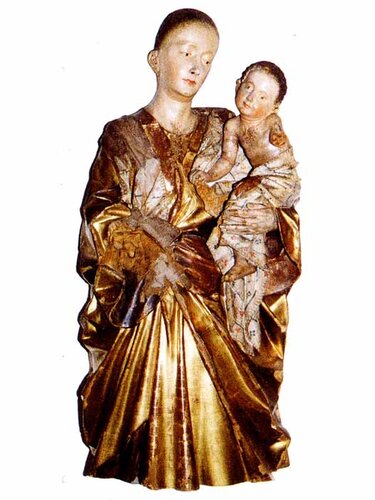

Der um 1380 einsetzende Schöne oder Weiche Stil vereinigt die Zartheit der Hochgotik mit der Lebensnähe der Parler-Zeit. Zu den frühesten Werken gehört die herrliche, wohl in Prag geschaffene Pietà (Maria mit dem toten Christus) von Garsten, ein Werk von berührender Innigkeit. Etwa gleichzeitig entstanden drei Steinfiguren am Nordportal der Stadtpfarrkirche von Steyr, zu denen wohl auch ein hl. Abt gehörte (Privatbesitz, derzeit als Leihgabe im Linzer Schlossmuseum). Es wäre denkbar, dass die Figuren ursprünglich in einem Steinaltar ähnlich dem von St. Martin in Landshut standen.

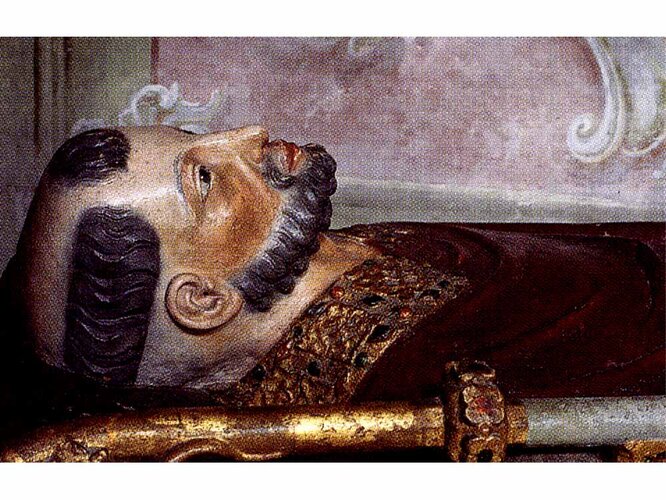

Eines der bedeutendsten Grabmäler des Schönen Stils ist jenes des 1398 verstorbenen Grafen Ulrich II. von Schaunberg in der Stiftskirche von Wilhering. Der Künstler arbeitete später in Buda an den großartigen Figuren des Palastes von König Sigismund (ausgestellt in der Burg von Budapest). Um 1419 entstand der Grabstein für Rudolf den Schifer in der Spitalskirche von Eferding. Im hl. Petrus von Fischlham hat sich eine der wenigen Tonfiguren erhalten. Aus einer Kapelle am Pfenningberg bei Linz stammt eine ursprünglich wohl im Kloster Pulgarn beheimatete Holzfigur des auferstandenen Christus (ehemals Belvedere in Wien, jetzt Privatbesitz), bei der es sich um ein Frühwerk des Hans von Judenburg (nachweisbar 1411-1424) handeln könnte. Diesem Kreis gehört auch ein Kruzifix aus der Sakristei der Stadtpfarrkirche von Steyr an.

Eine Wiederholung der berühmten Krumauer Madonna (Wien, Kunsthistorisches Museum) gelangte aus Hallstatt in die Prager Nationalgalerie. Das Material Gussstein spricht für eine Entstehung in Salzburg, wo auch die Pietà von Adlwang entstanden ist. Weitere Marienfiguren des Weichen Stils haben sich in Köppach (Gemeinde Atzbach), Lauffen, Aigen (ursprünglich aus Schlägl), Hartkirchen (ursprünglich aus Hilkering), Viechtenstein und Kaltenberg (bei Unterweißenbach) erhalten. Andere Figuren gelangten allerdings ins Ausland, so die Madonna von Eschelberg (Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis) ins Cleveland Museum of Art. Eine thronende Madonna in der Lenzburg (Schweiz) stand ursprünglich in einem Bildstock von Schloss Riedegg. Sie und ihre stehende „Schwester“ in Inzersdorf (bei Kirchdorf) sind Werke des so genannten Meisters von Seeon, dem auch ein hl. Nikolaus in der Pfarrkirche von Bad Ischl zugewiesen werden darf. Dieser bedeutende, wohl mit Hans Paldauf identische Bildhauer, gehörte zu den Vollendern und Überwindern des Schönen Stils.

Vom Schönen Stil zum frühen Realismus

Das Ende des Schönen Stils markieren das Grabmal des Ehepaars Harleinsberger in der Spitalskirche von Eferding, die Pietà von Wilhering und der hl. Stephanus in Braunau, von wo eine weitere Pietà in die Berliner Museen gelangte. Mit den Sitzmadonnen von Pesenbach (1963 gestohlen), Altmünster, der zwischen Schlägl und Peilstein gelegenen Wallfahrtskirche St. Wolfgang am Stein (heute im Schlossmuseum Linz) und Linz (ehemals bei den Kreuzschwestern in der Wurmstraße, jetzt im Neuen Dom) vollzieht sich der Übergang zum immer spröderen Faltenstil des frühen Realismus. Die mächtigen Figuren des thronenden hl. Petrus in Sarleinsbach und Münsteuer (Gemeinde Reichersberg am Inn) standen wohl einst im Schrein von Flügelaltären. Eine Kanzel mit Evangelistenreliefs, Prozessionsstangen und zahlreiche realistische Konsolbüsten haben sich in der Stadtpfarrkirche von Braunau erhalten. Mehrfach wurden gotische Figuren in Barockaltäre einbezogen, so in der Filialkirche von Valentinshaft (Pfarre Munderfing), Wippenham (Pol. Bez. Ried im Innkreis) und Heiligenstatt bei Friedburg (Pol. Bez. Braunau).

Werke aus halb Europa

Braunau beherbergt auch das wohl bedeutendste Nürnberger Echthaar-Kruzifix (um 1465), des wegen seines erschreckenden Realismus sogar für barock gehalten wurde. Kreuze mit echten Haaren haben sich auch in Gebertsham, Schärding (Stadtmuseum-Heimathaus), Schlierbach (Gymnasium) und in der Linzer Stadtpfarrkirche erhalten. Der Ulmer Kunst sind die Madonnen in Schöndorf bei Vöcklabruck und in der Bertl-Kapelle bei Großraming verpflichtet. Die (leider stark beschädigte) Madonna von Schärding wurde sogar dem bedeutenden Bildhauer Hans Multscher (ca. 1400–1467) zugeschrieben. Hingegen gehören der hl. Florian aus Steinbach am Attersee (Schlossmuseum Linz) und der hl. Georg in Kößlwang (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting) der Salzburger Kunst an, ebenso die Mondsichelmadonnen (Maria mit dem Jesuskind im Arm und der Mondsichel zu ihren Füßen) in Schwanenstadt, Neukirchen an der Enknach und Taufkirchen an der Pram sowie die so genannte Hausmutter im Stift Lambach.

In Salzburg oder Passau entstanden zwei trauernde – im Zweiten Weltkrieg verbrannte – Figuren, die vielleicht mit dem Kruzifix des ehemaligen Steyrer Bürgerspitals zusammengehörten. Eine vergleichbare Kreuzigungsgruppe gelangte aus Vorchdorf in die Filialkirche von Einsiedling. Ihrem Umkreis gehören die hll. Petrus, Paulus und Andreas vom 1464 geweihten Hochaltar in Gaflenz an, wo sich auch eine Pietà erhalten hat. Vergleichbar sind die Figuren vom Hochaltar in Königswiesen sowie die Madonnen in Maria Neustift bei Gaflenz und in der Heiliggeistkirche in Linz-Urfahr.

1468 lieferte der Passauer Michael Golsner den Hochaltar der Stiftskirche von St. Florian, von dem die Mondsichelmadonna und der Weltenrichter in den Stiftssammlungen stammen dürften. In Bayern dürften auch die Altarfiguren von Seewalchen am Attersee entstanden sein, deren Stil eine der Grundlagen für die Astl-Werkstatt war. 1482 ist das reich mit Figuren geschmückte Sakristeiportal der Stiftskirche von Mondsee datiert. Gleichzeitig entstanden die jetzt in Traun befindlichen Altarfiguren von St. Dionysen, die Madonna von Maria Scharten und die Altarreste in der Friedhofskirche von Lambach.

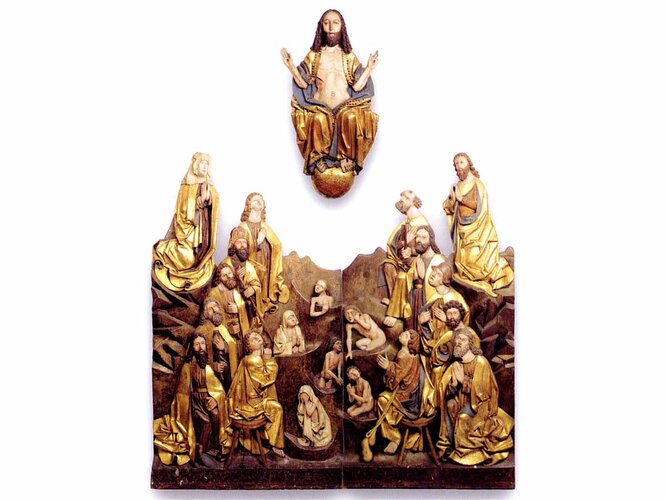

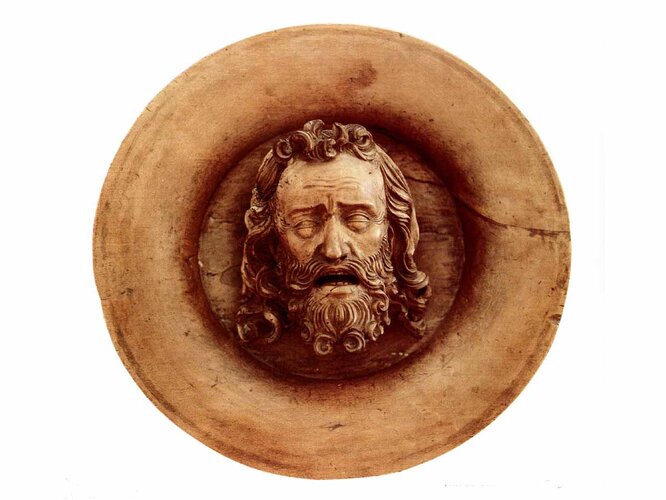

Der eindrucksvolle Marientod in Neukirchen an der Enknach dagegen darf wohl dem bekannten Münchner Bildhauer Erasmus Grasser (um 1450–1518) zugeschrieben werden, dem Schöpfer der berühmten Moriskentänzer. Hingegen ist der Grabstein des Kanzlers und Passauer Bischofs Dr. Friedrich Mauerkirchner in Braunau das Werk des Augsburger Grabmal-Spezialisten Hans Peurlin (Beierlin) des Mittleren. Bayerisch oder salzburgisch dürfte auch das beeindrucktende große Weltgericht im Linzer Schlossmuseum sein. Das Relief stammt aus Pulgarn, wo es offenbar einst als Mahnung für die Sterbenden des Siechenhauses hing. In den Niederlanden sind die kostbaren Alabasterfiguren des hl. Martin in Peuerbach und des hl. Florian in St. Florian entstanden, während eine Schüssel mit dem Kopf Johannes des Täufers im Stift Kremsmünster wohl vom Oberrhein stammt.

Flügelaltäre

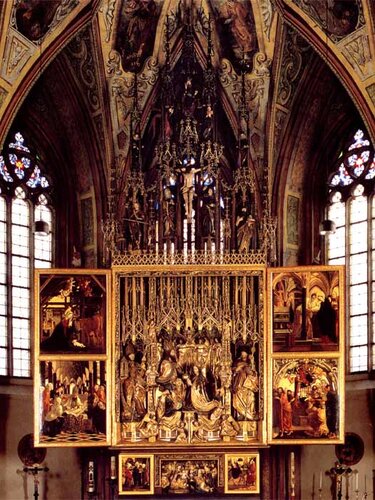

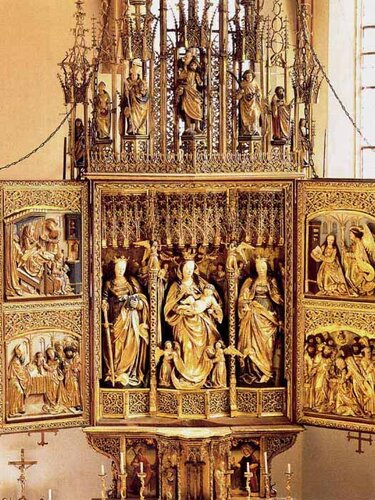

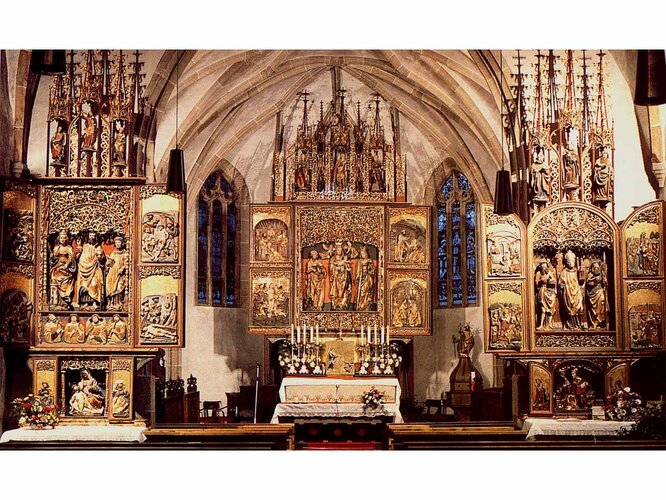

Europäischen Rang besitzt der 1471 bei Michael Pacher in Bruneck in Auftrag gegebene und 1481 vollendete Doppelflügelaltar von St. Wolfgang. Die wunderbar erhaltene, aus Zirbe geschnitzte Schreingruppe der Marienkrönung bietet den Eindruck dreidimensionaler Malerei, zu deren überwältigender Wirkung auch die kostbare Fassung beiträgt. Wie seine italienischen Zeitgenossen hat Pacher sein Werk, das Gotik und Renaissance in sich vereint, 1481 voll signiert. Sein Einfluss ist an einer Büste aus Ranshofen (K-Hof Kammerhofmuseum Gmunden) und einem hl. Wolfgang in Braunau (Bezirksmuseum) erkennbar. In der dortigen Stadtpfarrkirche hat sich der Altar der Bäckerzunft erhalten, allerdings ohne originale Mittelfigur. Die erhaltenen Teile sprechen für einen Landshuter Schnitzer, dem auch die Reliefs des Altars von Schloss Eggendorf im Kremstal (Schlossmuseum Linz) nahe stehen.

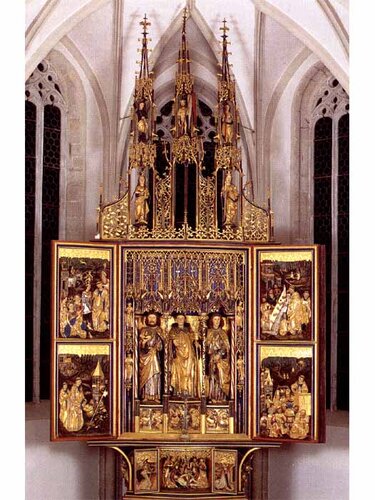

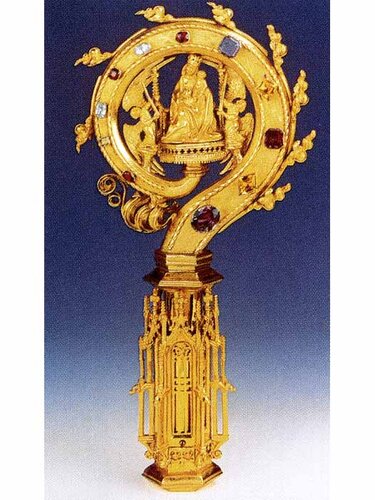

Als Hauptwerk der Passauer Spätgotik gilt der großartige, ohne Farbfassung konzipierte und 1497 vollendete Altar von Kefermarkt, dessen Meister wohl Martin Kriechbaum hieß. Die detailreiche, virtuose Schnitzerei ließ keine Farbfassung mehr zu, auch sind alle Teile des Altars geschnitzt. Dem Kefermarkter Altar sind auch die Johannesschüssel und der hl. Michael aus Sonnberg (beide im Linzer Schlossmuseum) zuzuschreiben, die zugleich Bindeglieder zu den späteren, ebenfalls holzsichtigen Altären von Mauer bei Melk und Stift Zwettl (heute Adamov, Mähren) sind. In Passau enstanden wohl auch die Sitzmadonnen der Pfarrkirche von Eferding und im Stift Schlägl (eine davon aus Berg bei Rohrbach), wo sich auch eine kostbare Abtkrümme erhalten hat.

Das „Raue Weib“ aus Altschwendt (eigentlich eine hl. Maria Magdalena) und ein hl. Christophorus (beide als Leihgaben im Linzer Schlossmuseum) vertreten eine schwäbische Richtung, der auch zwei Figuren in St. Thomas am Blasenstein und das große Relief der Geburt Christi im Linzer Stadtmuseum Genesis angehören.

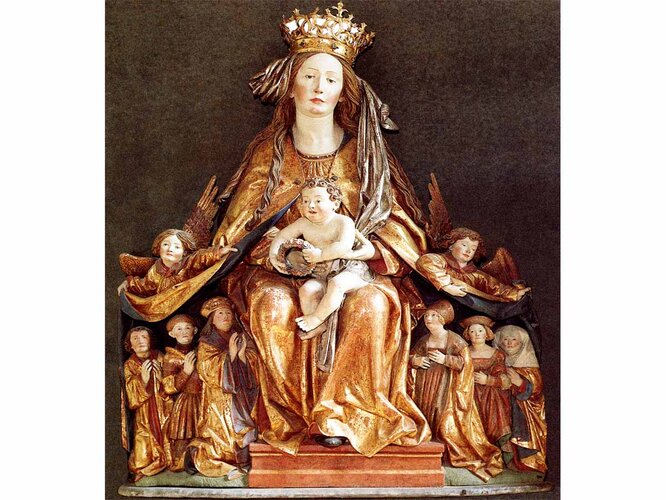

Ein Hauptwerk der Ulmer Spätgotik ist Gregor (oder Michel ?) Erharts berühmte Rosenkranzmadonna von Frauenstein, unter deren Schutzmantel Kaiser Maximilian und seine Gemahlin Bianca Maria Sforza knien.

Um 1500 besaßen auch kleine Kirchen wie jene von Pesenbach mehrere Altäre, so das reizvolle, mit „SW 1499“ bezeichnete Marienaltärchen (jetzt in St. Florian), das sich nunmehr im Stadtmuseum Regensburg befindliche Altärchen und den 1495 datierten Hochaltar. Dieser ist Ausgangspunkt für eine Entwicklung, die schließlich 1509 im Altar von St. Leonhard bei Freistadt (Fragmente im Linzer Schlossmuseum) Elemente der Donauschule aufnahm.

Auch Leonhard Astl, dessen Name sich am Flügelaltar von Hallstatt findet, begann beim Altar von Gampern in spätgotischen Formen, wandte sich aber schon 1507 beim Vorchdorfer Altar (Fragmente im Stift Kremsmünster) dem Donaustil zu. Vielleicht ist er mit dem Bildschnitzer Lienhard in Gmunden-Traundorf identisch, doch spricht die weite Verbreitung seines Stils in der Steiermark auch für den 1508 bis 1511 in Rottenmann tätigen Meister Leonhart.

Donaustil

Vor 1522 entstand der Altar von St. Michael ob Rauhenödt (bei Freistadt), dessen Schreinfiguren wohl älter sind, während die Marienkrönungsgruppe zu den originellsten Werken der Donaustils gehört. Ihr eigenwilliger Manierismus ist auch für die Nothelferreliefs des Linzer Schlossmuseums charakteristisch.

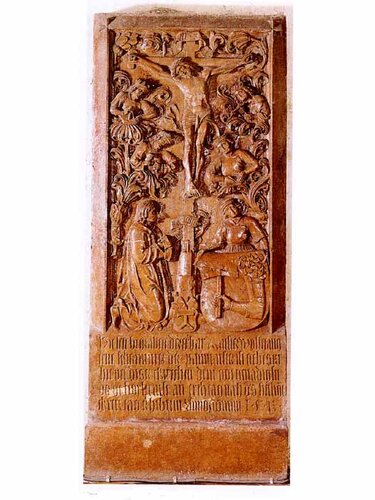

Eine Inschrift am Saum der Madonna des Hochaltars von Waldburg nennt einen Meister Lienhart (Krapfenbacher). Er lebte in Freistadt, wo er den Nothelferaltar der Stadtpfarrkirche und wohl auch die Marienkrönungsgruppen in Maria Laab (bei Naarn) und Naarn schuf. Sein Vorbild war Hans Leinberger, dem auch der Meister der Altöttinger Türen (Matthias Krenniss ?) und der Meister IP verpflichtet waren, deren Kunst aber bereits der Renaissance angehört. Auch die Madonna von Windhaag bei Perg und der große, aus Graz über Bierbaum ins Linzer Schlossmuseum gelangte Kruzifix sind von Leinberger geprägt. Das gilt auch für eine große Gruppe von Marmorreliefs, die zu Unrecht mit den Namen Sigmund Rueder und Andreas Kärling verbunden wurde, darunter die Grabsteine für Hedwig von Starhemberg in Hellmonsödt und für den Maler Sebastian Reinthaler in Eferding. Ein frühes Künstlerdenkmal ist der Grabstein des Baumeisters W olfgang Tenk (gestorben 1513) in der Stadtpfarrkirche von Steyr.

Mit dem Maler und Zeichner Wolf Huber arbeitete eine Passauer Werkstatt zusammen, der wir Reliefs und ein Katharinenaltärchen im Linzer Schlossmuseum verdanken. Aus Passau lieferte auch Jörg Gartner seine Marmorgrabsteine, Leonhard Rännacher goss hier 1515/18 den großartigen, teilweise von der Renaissance angehörenden Pilgerbrunnen von St. Wolfgang.

Eine eigene Facette vertritt der Kreuzaltar in der Filialkirche von Gebertsham (Pfarre Lochen), der als Werk des zwischen 1506 und 1538/45 in Laufen/Salzach tätigen Gordian Guckh gilt. Ihm wird auch ein aus St. Radegund stammendes Abendmahl-Relief im Linzer Schlossmuseum zugeschrieben.

Das Ende des Donaustils ist mit den in Lorch, Enns und Linz befindlichen Fragmenten eines Altars erreicht, der einst in der abgebrochenen Spitalskirche von Lorch stand und jene expressiven, vom Ornament überwucherten Stilformen zeigt, an die später die Bildhauerfamilie der Zürn anknüpfen vermochte.

Autor: Lothar Schultes, 2009