Deutschsprachige Literatur des Spätmittelalters in Oberösterreich

~ 14.–frühes 16. Jahrhundert

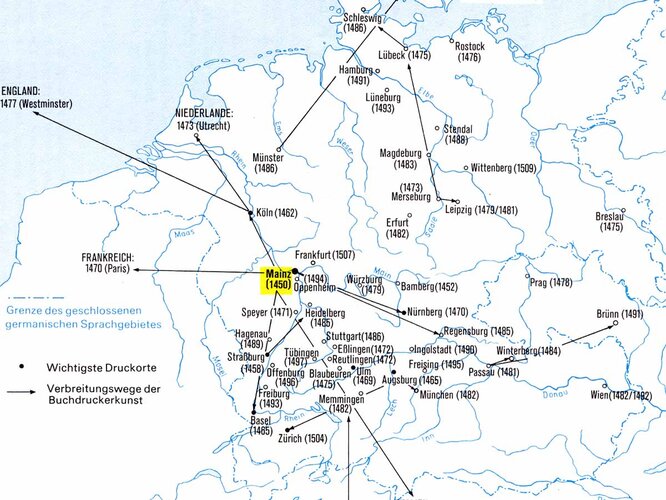

Der Zeitraum, der in der Literaturgeschichte als Spätmittelalter bezeichnet wird, reicht vom späten 13. bzw. 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert. Eine wichtige Zäsur in dieser Zeit stellt sicherlich die breite Durchsetzung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern im ausgehenden 15. Jahrhundert dar. Eine exakte Periodisierung scheint allerdings nicht möglich, bestehen einerseits doch gewisse dichterische Formen des späten Mittelalters wie der Meistersang bis weit ins 16. Jahrhundert und sind andererseits Einflüsse der humanistischen Bildungstradition bereits im 15. Jahrhundert in der Literatur evident.

Fortschreitende Differenzierung

Die Literatur des Spätmittelalters ist durch eine weiter fortschreitende Differenzierung an literarischen Genres und Themen gekennzeichnet, was ein zunehmend vielschichtiges Bild der deutschsprachigen Literaturlandschaft zur Folge hat. Diese Vielschichtigkeit im Bereich der Literatur ist auch eine Folge der stärker werdenden gesellschaftlichen Differenzierung, die durch den Aufstieg der Städte befördert wurde. Zum Adel traten nun die Stadtbewohner als prägende Kraft – nicht nur im kulturellen Bereich – hinzu. In der Folge begann sich der Rezipientenkreis literarischer Werke auszuweiten: Das städtische Publikum etablierte sich zusehends und dieses schätzte – im Gegensatz zum höfischen Umfeld – vor allem kleinere Formen wie Sprüche oder Kurzerzählungen. Auch der lehrhafte Charakter der Literatur gewann immer mehr an Bedeutung; diese wurde vermehrt im Sinne einer Glaubens-, Moral- und Lebenslehre verstanden.

Tradierung und Repräsentation

Im adeligen Umfeld ist neben den in höfischer Tradition fortbestehenden Werken (etwa Johann von Würzburgs höfischer Roman Wilhelm von Österreich, vollendet 1314) eine vermehrte Sammeltätigkeit zu beobachten, deren Intention es u. a. war, die literarischen Produkte der Minnelyrik und höfischen Epik, die als Höhepunkte der Literatur galten, weiter zu tradieren und so auch die eigene gesellschaftliche Stellung zu untermauern. Dieser durchaus reaktionären Tendenz verdanken wir z. B. die Überlieferung der Minnelyrik in den großen, prächtig gestalteten Sammelhandelschriften (Große Heidelberger Liederhandschrift u. a.), die auch eine repräsentative Funktion erfüllten.

Belehrung und Unterhaltung

Besonders im städtischen Umfeld erfreute sich die didaktische Literatur großer Beliebtheit. Diese sollte der moralischen Belehrung und Erbauung, der Orientierung und Lebenshilfe dienen. Reimreden, Sprüche sowie Fabeln und Schachallegorien, aber auch Predigten und Legenden sind hier zu nennen.

Literatur sollte ebenso eine Unterhaltungsfunktion erfüllen, wie das Maere zeigt: eine kurze Verserzählung, die menschliche Konflikte z. B. Ehebruch oder Betrügereien, aber auch aktuelle Probleme etwa der Stadtpolitik in unterhaltender, schwankhafter und manchmal derber Form darstellt. Ein dramatisches Äquivalent dazu ist das Fastnachtspiel; Hans Folz (1435/1440-1513) und Hans Sachs (1494–1576), der 85 seiner Theaterstücke als „Faßnachtspiele“ bezeichnet hat, sind hier als Verfasser zu nennen.

Bildung und Wissen

Daneben wurde Literatur aber auch als Medium der Wissensvermittlung immer bedeutender, wie überhaupt Bildung im städtischen Bereich an Wichtigkeit gewann. Dies ist u. a. auf die steigenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadtbewohner zurückzuführen, die vermehrte Bildung bzw. Ausbildung erforderten; die sich etablierenden Stadtschulen sind ein Zeichen dafür. Das Entstehen kommerzieller Schreibwerkstätten und die Druckerpresse, die sich gegen Ende des Spätmittelalters durchsetzte, förderten die Verbreitung von Literatur bzw. Wissen zudem.

Emanzipation der deutschen Sprache

So ist es verständlich, dass Literatur nicht mehr ausschließlich auf einen Auftrag hin entstand, vielmehr wurde diese auch für ein persönlich nicht bekanntes Publikum verfasst. Auch der Vortrag von Literatur verlor an Wichtigkeit, dagegen gewann die private Lektüre an Bedeutung, worauf auch die vermehrt entstehenden Prosaformen hindeuten. Ebenso ist Literarizität nicht mehr automatisch an Lateinkenntnisse gebunden, wurden doch auch lateinische Texte - etwa theologischer, naturwissenschaftlicher und historiografischer Natur - vermehrt ins Deutsche übertragen. Die deutsche Sprache emanzipierte sich so zusehends. Für die Lesefähigkeit war also ‚höhere’ Bildung nun nicht mehr unbedingt Voraussetzung. Zudem entstanden auch mehr originär volkssprachliche Texte. Dies alles führte zu einem Auseinanderbewegen zwischen ‚hoher’ und ‚niederer’ Literatur – eine Zweiteilung, die im Hochmittelalter in dieser Form nicht existent war.

Meistersinger in Oberösterreich

Auch wenn Oberösterreich im späten Mittelalter nicht unbedingt ein Zentrum der Literaturproduktion war, spielten die Städte im literarischen ‚Betrieb’ eine nicht unwichtige Rolle. So etablierte sich im Laufe des Spätmittelalters der Meistersang in Wels, Steyr und Eferding. In Oberösterreich lassen sich eine Reihe von Meistersingern nachweisen. So hielt sich etwa in Wels einer der bekanntesten Vertreter dieser Kunst, Hans Sachs, mehrmals auf (1513, 1515, 1518). Aber auch in Braunau, Freistadt und Linz wirkten – wenngleich in weitaus geringerer Zahl – Meistersinger. In Oberösterreich allerdings blühte der Meistersang erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts voll auf, einer Zeit also, die wohl nicht mehr unbedingt zum Mittelalter gerechnet werden kann.

Gelehrte in Oberösterreich

Auch Gelehrte aus anderen Regionen weisen Verbindungen zu Oberösterreich auf: Ganz in der humanistischen und lateinischen Bildungstradition steht der Gelehrte Conrad Celtis (eigentlich: Bickel oder Pickel) (1459–1508). Kaiser Maximilian I. berief ihn 1497 an die Universität Wien als Professor der Metrik und Rhetorik, 1502 trat er das Amt an. Er förderte die Wissenschaften und gründete wissenschaftliche Gesellschaften. Celtis hob auch die Geschichtsschreibung in den Rang einer akademischen Disziplin. Bekannt ist Celtis neben seinen wissenschaftlichen Abhandlungen durch Dichtungen und die Inszenierung lateinischer Festspiele. So wurde am 1. März 1501 Celtis' Huldigungsspiel Ludus Dianae gegeben, die erste belegte Theateraufführung in Linz. In deren Rahmen wurde auch der aus Schlesien stammende Dichter und Humanist Vinzenz Longinus (+ 1503) von Kaiser Maximilian I. zum Dichter gekrönt. Celits stand auch in eifrigem Austausch mit wichtigen Persönlichkeiten des Landes ob der Enns, etwa mit dem humanistisch gesinnten Lambacher Abt Johannes Swerzwadel (reg. 1474–1501).

Natur- und Rechtslehren

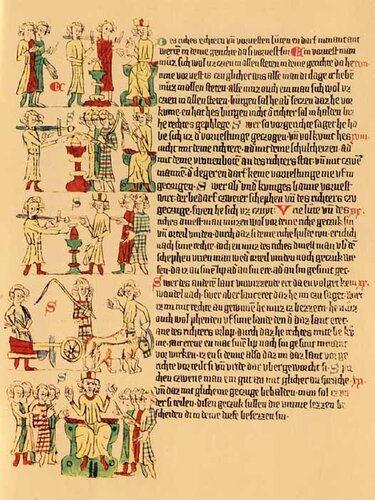

Literatur wollte auch konkretes Wissen im heutigen Sinn vermitteln; so entstanden Wissenslehren aus dem Bereich Medizin oder Naturlehren, meist allerdings in Übersetzungen aus dem Lateinischen. Auch mündlich tradiertes Recht wurde vermehrt kodifiziert; das älteste und auch bekannteste Beispiel dafür ist der so genannte Sachsenspiegel des Eike von Repgow, gleichzeitig das älteste (mittelnieder-)deutsche Prosawerk von größerem Umfang (um 1220/35); in der Folge entstanden über 300 Textzeugen dieses Rechtsbuches.

Geschichtsdichtung

Ab dem späten 13. Jahrhundert entwickelte sich auch die Geschichtsdichtung: Neben den Weltchroniken – die bekannteste ist wohl jene des Hartmann Schedl (Nürnberg, gedruckt 1493), zu erwähnen ist auch jene des Wiener Bürgers Jan Enikel (um 1280) – und Regionalchroniken – etwa der Österreichischen Reimchronik von Ottokar aus der Gaal (von Steiermark) (1260/65–1319/21) – entstanden erste Stadtchroniken. Diese sind auch ein Zeichen für das steigende Selbstbewusstsein der Städte. Die älteste derartige Chronik in Deutsch ist die Kölner Reimchronik des Gottfried Hagen (abgeschlossen 1270).

Die Chroniken nehmen ihren Ausgang beim Anfang der Welt. Sie haben meist die Weltgeschichte im Fokus, die sie in einen heilsgeschichtlichen Kontext stellen. Ihre Intention ist es auch weniger, chronologisch vorzugehen, sondern größere Zusammenhänge aufzuzeigen. Dagegen zeichnen die Annalen primär zeitgenössische Ereignisse im Sinne der Chronologie auf. Vor allem Klöster führten derartige Aufzeichnungen teilweise schon seit dem frühen Mittelalter, etwa Lambach oder Reichersberg. Der zeitliche Bogen dieses Genres spannt sich bis in die frühe Neuzeit, in der auch in Städten Schreiber begannen, derartige Schriften zu verfassen. So entstanden die Annalen der Stadt Steyr (Annales Styrensis) des Valentin Prevenhueber (Preuenhueber) allerdings bereits in der frühen Neuzeit (frühes 17. Jahrhundert).

Klösterliche Dichter

Natürlich dürfen im Spätmittelalter auch die Klöster nicht vergessen werden, die weiterhin wichtige kulturelle Zentren des Landes waren. Hier wurden meist lateinische Werke verfasst. Zwei aus der Reihe der literarisch und wissenschaftlich tätigen Mönche sollen hier Erwähnung finden.

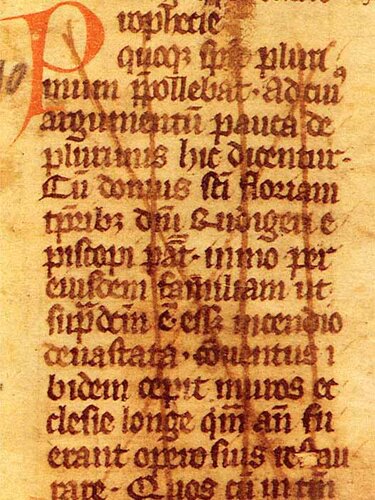

In St. Florian wirkte Einwik Weizlan (verstorben 1313). Er verfasste die Vita der seligen Wilbirg von St. Florian wenige Jahre nach deren Tod. Der Beichtvater und geistliche Berater Wilbirgs stütze sich dabei auf Material, das bereits zu deren Lebzeiten gesammelt worden war. Die Lebensbeschreibung stellt allerdings keine chronologisch geordnete Biografie dar, vielmehr ist sie in Ich-Form verfasst und kommt eher einem Visionsbericht gleich.

Aus Kremsmünster stammte Bernardus Noricus (Pseudonym für Berchtold von Kremsmünster). 1290 wurde er zum Diakon und 1300 zum Priester geweiht; nach 1326 verstarb er. Unter Abt Friedrich von Aich (reg. 1275–1325) war Bernardus Schreiber und Korrektor sowie Vorsteher der Schreibstube. Bernardus verfasste mehrere historiografische Werke und kann als Haushistoriker des Stiftes bezeichnet werden. So überlieferte er um 1300 erstmals die Gründungssage des Klosters Kremsmünster. Ebenso scheint bei ihm die erste Abschrift einer römischen Inschrift auf österreichischem Boden auf, die beim Umbau der Laurentiuskirche in Lorch freigelegt wurde. Zudem entstammen Abts- und Bischofskataloge sowie Verzeichnisse von bayerischen und österreichischen Herzögen Bernardus' Feder.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2009