Handel und Märkte

Die allgemeine Handelslage und die Linzer Märkte

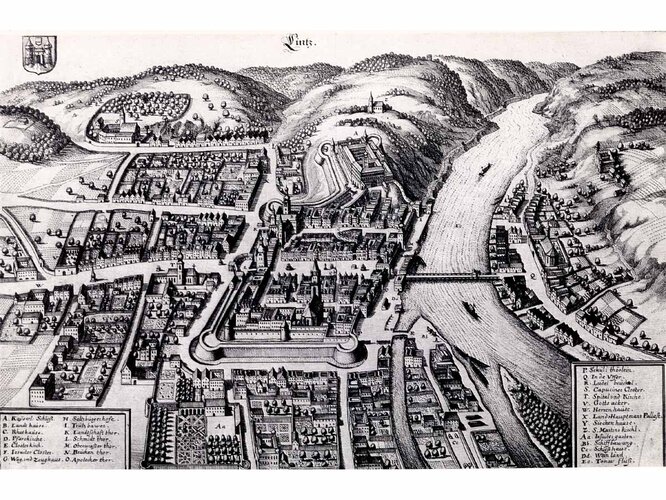

Oberösterreich lag besonders günstig am Kreuzungspunkt verschiedener Handelswege aus dem Norden und Süden sowie Osten und Westen. Das 16. Jahrhundert brachte aber einschneidende Veränderungen: Die Entdeckung der Seewege nach Indien und Amerika verlagerte den internationalen Handelsschwerpunkt vom Mittelalter zum Atlantik und an die Nord- und Ostsee (Danzig, Hamburg, Lübeck), sodass Österreich ein wenig an den Rand rückte. Einbußen waren auch im Handel mit Ungarn und den angrenzenden Gebiete wegen der Türkenkriege hinzunehmen. Dennoch florierten die Linzer Märkte, die bereits im Mittelalter eine ansehnliche Stellung im Handelsleben eingenommen hatten, besonders in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die wenigen vorhandenen Aufzeichnungen berichten über den Handel mit bzw. den Einkauf von Venedigerware, Wachs, Unschlitt (tierisches Fett), Pferden und Häuten, Kleidung, Leinwand, Eisen, Tüchern, Papier, Seide, Leinen, Pelzen, Fellen und Federn. Handelsleute kamen aus Nürnberg, Salzburg, Memmingen, Böhmen sowie aus dem oberdeutschen Gebiet.

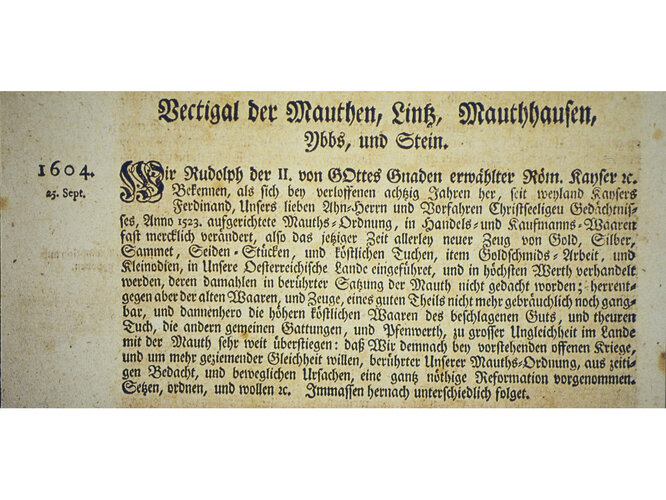

Um 1580 ist in den Quellen von einem Rückgang des Handelsverkehrs aus dem Reiche sowie von Polen, Schlesien und Böhmen nach Rede; dieser sei nach Prag abgewandert, wo Rudolf II. residierte. Ein Grund für den Rückgang des Handels in Linz könnte aber auch auf die empfindliche Steigerung der Mautgebühren zurückzuführen sein, was etwa wiederum 1604 der Fall war. Dennoch kennzeichnete die Märkte in Linz, die zu den vornehmsten im Lande zählten, ein immer noch recht ansehnlicher Besuch aus. Empfindlich gestört wurde der Linzer Bartholomäimarkt aber im Jahr des Bauernkrieges in Oberösterreich (1626); der Markt wanderte für kurze Zeit nach Bruck an der Mur ab. Doch erst die neuerlichen Mauttarife um die Mitte bzw. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachten eindeutig negative Folgen für den Markt in Linz.

Die landesfürstliche und die ständisch-provinzielle Versorgungspolitik

Trotz dem der Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war, gab es des Öfteren einen Mangel an Lebensmitteln, doch war dies kein Spezifikum des 16. Jahrhunderts, vielmehr traten Hungersnöte bis weit ins 19. Jahrhundert in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf. Die Gründe dafür lagen v. a. in der labilen Produktion aufgrund der extensiven Bewirtschaftung sowie der geringen Differenz zwischen Saatgut und Erntemenge. Dazu kamen schlechte Transportmöglichkeiten, um Lebensmittel bei Bedarf einführen zu können.

Getreide wurde nur bei einer mageren Ernte eingeführt, bei Fleisch war eine aber Einfuhr generell notwenig (besonders ungarische Ochsen und Vieh aus der Steiermark). So betrug z. B. der Viehtrieb von Ochsen aus Ungarn auf der Straße über Königswiesen und Pregarten im Jahre 1569 4900 Stück; 1592 waren es 3600, 1628 2650 und 1641 zählte man 700 Stück.

Um die Ernähung der Bevölkerung zu sichern, wurden in Notenzeiten verschiedene Maßnahmen ergriffen: So herrschte völlige Mautfreiheit, um die Lebensmittelzufuhr zu begünstigen, andererseits bestanden Ausfuhrverbote für Getreide und Vieh, daneben gab es Höchstpreiserlässe. Zudem wurden Aufzeichnungen über die Vorräte in den Getreidekästen bei den einzelnen Herrschaften sowie jener bei den Bäckern, aber auch in einzelnen Haushalten angeordnet, es kam zu Probemahlen und -backen sowie Probeschlachtungen; auch das Bierbrauen wurde bei herrschendem Getreidemangel untersagt.

Der Erfolg dieser Maßnahmen blieb allerdings großteils aus, da keine Exekutive im eigentlichen Sinn existierte, welche die Einhaltung der Vorschriften auch hätte kontrollieren können. So war es etwa üblich, dass viele ihre Vorräte zurückhielten und somit die Lebensmittelpreise ohne Sanktionen in die Höhe trieben.

Die Wirtschaftskontrolle innerhalb eines grundherrlichen Betriebes, die nach Auffassung der Stände nur von Landrichtern zu besorgen sei, blieb ebenfalls ohne Effekt, da die Richter nicht gegen die Interessen ihres eigenen Herren vorgingen. So wurde Bauern etwa von den Grundherren und ihren Beamten gegen Bezahlung eines so genannten Willengeldes die verbotene Ein- und Ausfuhr von Waren gestattetet; auf diese Weise dienten die Wochenmärkte vielfach dem Ausfuhrhandel.

Der Großhandel mit Lebensmitteln, v. a. Getreide, spielte sich besonders in Wels ab; für die Versorgung des Salzwesens diente der Wochenmarkt in Gmunden, für das Eisenwesen bestanden Märkte in Steyr, Kirchdorf und Windischgarsten. Viehwochenmärkte wurden primär im oberen Mühlviertel abgehalten.

> Mehr zu den Linzer Messen

> Mehr zum Fernhandel in Oberösterreich

Der Beitrag basiert im Wesentlichen auf: Hoffmann, Alfred: Wirtschaftsgeschichte des Landes Oberösterreich. Bd. 1. 1952. Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2010