Es gibt keinen schlüssigen Beweis für die These, daß die einst in ganz Mitteleuropa bekannten und berühmten Jahrmärkte von Linz als Nachfolger der zuvor anscheinend ebenso gelobten Messen von Enns angesehen werden können, doch sprechen einige Hinweise dafür, wenn sie auch spärlich und vor allem zeitlich nicht fixierbar sind. Vor allem ist die Geschichte der Ennser Märkte bei weitem nicht so gut erforscht wie jene der Linzer.

Hier wie dort handelte es sich jedoch um regelrechte Messen von mehrwöchiger Dauer und mit vielschichtigen Aufgaben im Waren- aber auch Geldverkehr, wobei letzterer noch immer zu wenig erforscht ist.

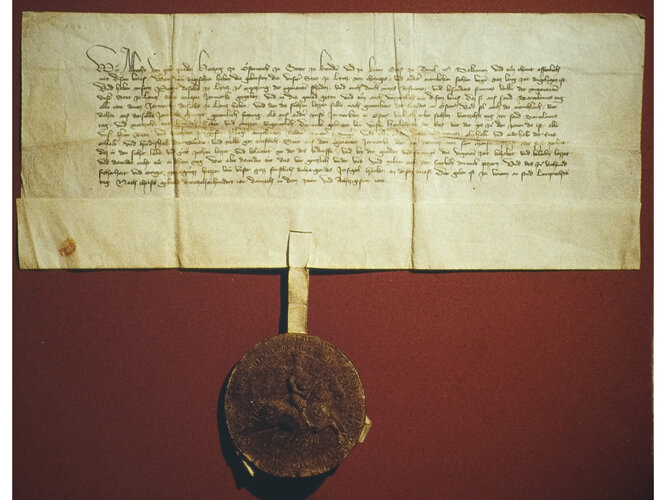

Der so genannte „Bartholomäimarkt“ ist in einer Urkunde Herzog Albrecht III. aus dem Jahre 1382 verbrieft. Allein schon seine zeitliche Erstreckung auf 14 Tage vor und ebenso lange nach dem Fest des hl. Bartholomäus (23. August) hebt ihn unter allen historischen Messen Österreichs als bedeutend hervor.

In seinem Sog entwickelte sich auch der 14-tägige „Oster-“ oder „Bruderkirchweihmarkt“ zu einem überregionalen Handelsereignis.

Spätestens seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert genossen die ins 13. Jahrhundert zurückgehenden Linzer Jahrmärkte, der Bartholomäimarkt (vier Wochen um den 24. August) und der Ostermarkt (zwei Wochen), die nach dem heutigen Sprachgebrauch als Messen zu bezeichnen sind, internationales Ansehen. Zu Ende des 15. Jahrhunderts wurden diese Märkte von niederländischen und oberdeutschen, böhmischen, mährischen, polnischen und österreichischen Kaufleuten besucht. Beim Warenumsatz stand das Tuch an erster Stelle, wobei im ausgehenden 15. Jahrhundert pro Markt etwa 60.000 Meter unterschiedlicher Qualität umgesetzt wurden. Daneben gab es auch bedeutende Umsätze für Häute und Honig, Salz und Eisen, Wein und Getreide. Die Fülle der hier gehandelten Waren ist erstaunlich. Auch als Geld- und Wechselmärkte erlangten die Linzer Messen Bedeutung. Einer Schätzung von 1593 zufolge soll der Umsatz auf einem einzigen Linzer Markt 4 Millionen Gulden betragen haben. Im 16. Jahrhundert zählten sie zu den größten Messen im Reich.

Ihre Attraktivität verdankten diese Märkte nicht zuletzt einem mittelalterlichen Rechtsinstitut, dem Repressalienrecht, das Linz 1362 zugestanden und von den Landesfürsten bis herauf zu Maria Theresia immer wieder neu bestätigt wurde und das sich Linz unter allen österreichischen und deutschen Städten am längsten erhalten konnte. Wurde eine in einem echten Zusammenhang mit den Linzer Märkten eingegangene, also mit Zielort Linz und Fälligkeit zu Ostern oder Bartholomäi (24. August) ausgestellte Zahlungsverpflichtung nicht fristgerecht eingelöst, konnte jederzeit auf Verlangen des Gläubigers ein beliebiger Mitbürger des säumigen Schuldners in Schuldhaft (Repressalienarrest) genommen werden, bis die Schuld beglichen war; daher galt eine auf die Linzer Märkte ausgestellte Schuld als absolut sicher. Entscheidend für die Bedeutung der Linzer Märkte im 16. Jahrhundert war aber wohl, daß die Stadt wegen der bedrängten Stellung Wiens und der Krise des Wiener Handels vorübergehend eine zentrale politische und wirtschaftliche Position errungen haben.

Das Ende der Linzer Messen

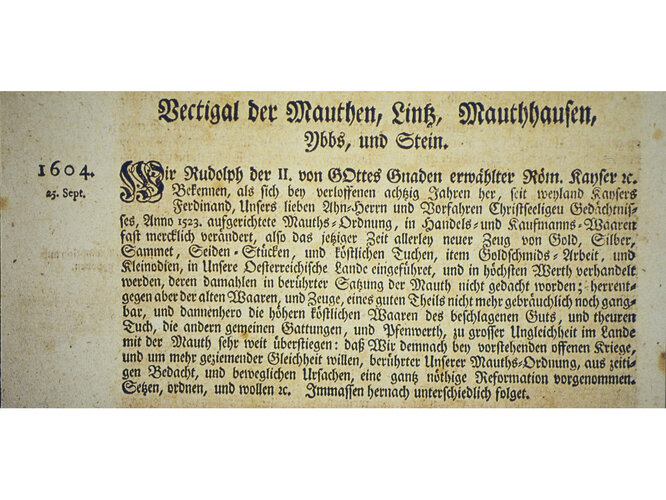

Der Einfluß der Linzer Messen war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts durch politische Ereignisse, eine verfehlte Zollpolitik und die Umlenkung der Handelsströme im Schwinden, auch wenn sie noch bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts als das wirtschaftliche „Kleinod“ des Landes angesprochen wurden. Das Repressalienrecht, das eine der Stärken der Linzer Messen ausgemacht hatte, war 1570 auf einem Reichstag zu Speyer für das gesamte Reichsgebiet aufgehoben worden. Zwar konnte für Linz eine Ausnahme erwirkt werden, die aber vom österreichischen Landesfürsten selbst durch zahlreiche Exemtionen ausgehöhlt wurde. 1785 wurde das Linzer Repressalienrecht formal aufgehoben. Praktische Bedeutung hatte es schon lange nicht mehr. Im Lexicon aller Handlungen und Gewerbe, 2. Teil, Leipzig 1741, wurden die Linzer Messen zwar noch erwähnt. Allein die Kürze des Artikels sagt alles über den gering gewordenen Stellenwert.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.