Die Eisenindustrie

Steyrer Eisenkompagnie

Bereits Maximilian I. bemühte sich um eine einheitliche Ausrichtung der gesamten Eisenproduktion und des -handels (1497: Bestellung des obersten Bergrichters als Zentralorgan für das gesamte Bergwesen in der niederösterreichischen Ländergruppe, 1517 Erlass einer Bergordnung). Im steirischen Eisenwesen nahm der Landesfürst durch das neu geschaffene Innerberger Amt und die dafür erlassene Ordnung (1539) einen wachsenden Einfluss auf den Berg- und Hüttenbetrieb.

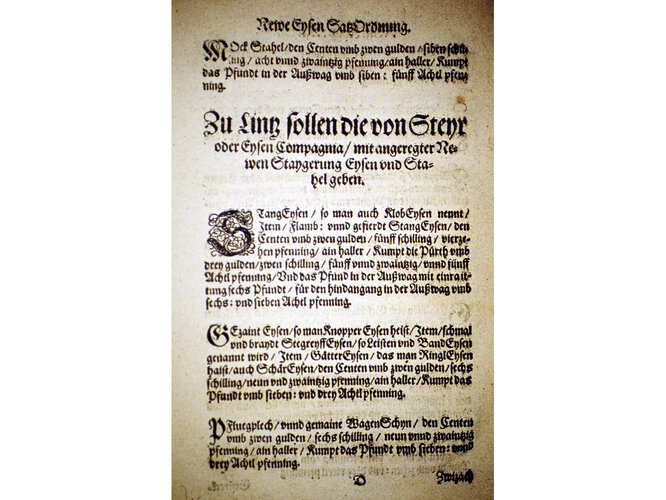

Doch nach dem Tode Ferdinands I. 1564 erfolgte seiner Anordnung zufolge die Teilung der habsburgischen Erblande unter seinen drei Söhnen (bestehend bis 1619): Maximilian II. erhielt die österreichischen Donauländer einschließlich des Salzkammergutes, Ferdinand Tirol und die Vorlande, Karl fiel Innerösterreich (Steiermark, Kärnten und Krain) zu. Somit bestand eine Trennung zwischen der Steiermark sowie Ober- und Niederösterreich, die für die Eisenindustrie nicht förderlich war. Der Ruf nach einer gemeinsamen Verlagsordnung führte 1581 – v. a. auf Drängen Erzherzog Karls – schließlich zur Errichtung der Steyrer Eisenkompagnie, 1584 wurde eine Eisenobmannschaft zu Steyr als landesfürstliche Aufsichtsbehörde für diesen Bereich gegründet. Dem Eisenobmann, für den eine eigene Instruktion geschaffen wurde, gebührte die Jurisdiktion über das gesamte Eisenwesen.

Innerberger Hauptgewerkschaft

Auch wenn die Länderteilung 1619 wieder aufgehoben wurde, eine getrennte Verwaltung der österreichischen und steirischen Ländergruppe blieb weiterhin aufrecht. Das Ziel war daher weiterhin eine Vereinheitlichung von Eisenproduktion und -handel in den Ländern. Daher erfolgte 1625 die Gründung der Innerberger Hauptgewerkschaft, welche genau diese Vereinheitlichung anstrebte. Ergänzt wurde die Hauptgewerkschaft durch das Kammergrafenamt in Eisenerz, dem das gesamte österreichisch-steirische Eisenwesen untergeordnet war; das Kammergrafenamt unterstand wiederum der steirischen Regierung in Graz. Dessen Aufgabe bestand darin, die reibungslose Zusammenarbeit von Radmeistern (Besitzer von Radwerken, einer Art Hochofen, die v. a. in der Steiermark bestand), Hammermeistern und Eisenhändlern zu gewährleisten und gleichzeitig das Kleineisengewerbe einzubinden.

Was die Zahl der Hämmer betrifft, die zum Innerberger Eisenwesen gehörten, sind um 1498 rund 20 wälsche Hämmer (Wälsche Hämmer bestanden aus Breit- und Tiefhämmern.), 1524 49 große wälsche und 94 kleine Hämmer, 1556 schließlich 28 wälsche in Österreich und 21 in Steiermark zu nennen. Die wöchentliche Produktion eines Hammerwerkes betrug seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts rund 75 Zentner; eine Steigerung wurde untersagt, um kleinere Betriebe nicht zu schädigen.

Zahlreiche Kleinbetriebe

Während die Hammerwerke mit ihren großen wälschen und kleinen Hämmern das Roheisen bearbeiteten und Halbfabrikate herstellten, befassten sich die Eisenwerkstätten mit der Herstellung von Fertigwaren. Diese Kleinbetriebe gehörten nicht der Eisenkompagnie bzw. der Hauptgewerkschaft an, sondern befanden sich in Privatbesitz und waren meistens zünftisch organisiert. Die rohen Eisensorten (Kloben) von den Wälschhämmern kamen direkt in den Handel oder zur weiteren Verarbeitung zu Stangen- und Zaineisen (Eisenstangen, die zu Nägeln oder Draht verarbeitet wurden) oder Blech.

Messerer

Eine besondere Stellung nahmen seit dem Mittelalter die Messerer – mit den Zentren Steyr und Steinbach an der Steyr – ein. Messer waren das wichtigste Exportprodukt. Die Zahl der Messerer nahm im 16. Jahrhundert weiter zu, u. a. wegen der Einwanderung von Messererschmieden aus Schwaben nach Kleinraming (um 1530) oder von Schleifermeistern und Ahlschmieden aus Schmalkalden nach Losenstein (um 1550). Die Blüte des Messererhandwerks dauerte bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts an.

Nagelschmiede

Zu den stark anwachsenden Eisengewerben zählten im 16. Jahrhundert auch die in Losenstein seit dem 15. Jahrhundert ansässigen Nagelschmieden. Die Zunft der Sichel- und Nagelschmiede in Losenstein umfasste zu Beginn des 16. Jahrhunderts rund 200 Meister. Die Nägel aus Oberösterreich verfügten über eine besonders hohe Qualität, da sie aus Stahl verfertigt waren.

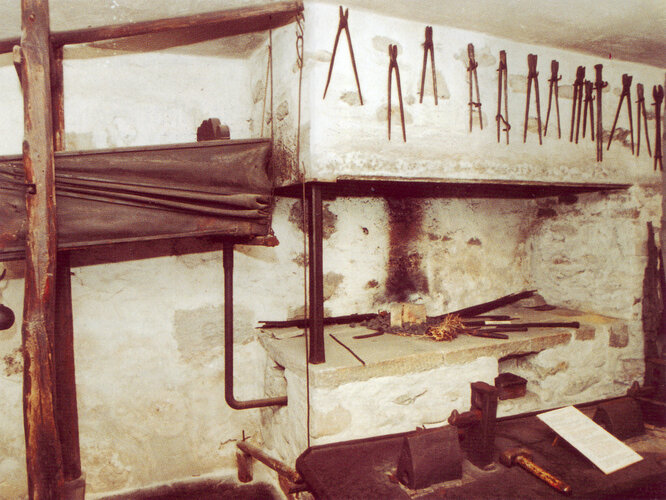

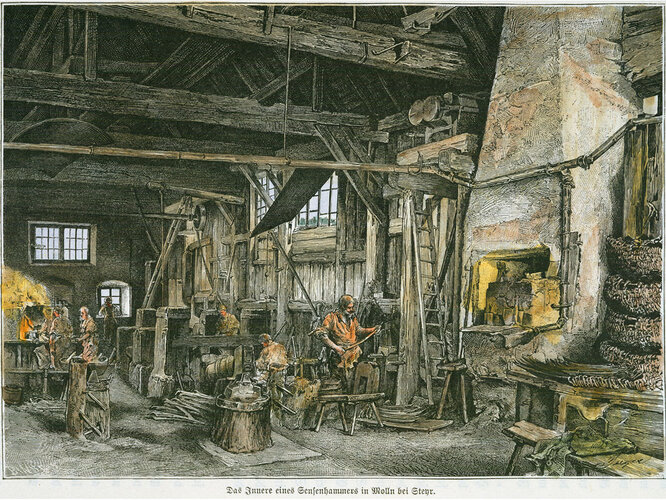

Sensenschmiede

Ende des 16. Jahrhunderts lief allerdings ein Eisengewerbe allen anderen den Rang ab: die Sensenschmiede mit dem Zentrum Kirchdorf-Micheldorf. Die hier gebildete Zunft, deren älteste Ordnung aus dem Jahre 1595 stammt, umfasste Anfang des 17. Jahrhunderts 42 Werkstätten.

Den Aufschwung verdankt das Gewerbe u. a. einer technischen Neuerung durch den Scharnsteiner Meister Konrad Eisvogl (um 1580): dem Wasserhammer zum Ausschmieden des Sensenblattes. Die so produzierten „blauen Sensen“ traten einen wahren Siegeszug an. Herren in der Grundherrschaft Scharnstein waren seit 1584 übrigens die evangelischen Jörger, die in der Gegend auch fünf Sensenwerke errichten ließen.

Zahlreiche Protestanten

Überhaupt waren einige im Eisenhandel und der Eisenproduktion Tätige bekennende Protestanten, etwa der größte Eisenhändler des Landes, Christoph Weiß, und rund 25 weitere Ennstaler Hammerherren. Dieser Umstand beförderte auch den Niedergang der Eisenindustrie Anfang des 17. Jahrhunderts. Natürlich spielten auch zahlreiche Überschwemmungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine große Rolle, da diese Betriebsanlagen, Holzrechen, Schiffswege und Straßen zerstörten. Doch letztlich sorgte das Reformationspatent Kaiser Ferdinands II. vom 4. Oktober 1624 dafür, dass allein aus Steyr – in der Zeit des Späthumanismus die größte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt des Landes ob der Enns – 228 im Eisenhandel bzw. der Eisenindustrie tätige Familien wegzogen: Zwischen 1626 und 1630 wanderte ein Großteil der Steyrer Eisenhändler nach Nürnberg und Regensburg aus. Viele dieser Händler unterhielten Handelsbeziehungen nach Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Frankfurt, Breslau, Krakau und Antwerpen und natürlich nach Venedig. Gerade mit aus Venedig importierten Luxuswaren ließ sich auch ein großer Gewinn erzielen (Venedigerhandel).

Generell lässt sich sagen, dass gerade die Gegenreformation, aber auch der Bauernkrieg des Jahres 1626 zu einem empfindlichen Rückgang der städtischen Bevölkerung führten. 1663 standen in Steyr von 605 Häusern 288 leer, dabei war Steyr einst die einwohnerstärkste Stadt Österreichs hinter Wien. In Wels waren von 424 Häusern 240 verwaist, in Enns 132 von 219 und in Freistadt waren von 238 Häusern gar 200 beschädigt oder verfallen.

> Mehr zum Eisenhandel in Oberösterreich

> Mehr zum Sensenhandel in Oberösterreich

> Mehr zum Venedigerhandel in Oberösterreich

Der Beitrag basiert im Wesentlichen auf: Hoffmann, Alfred: Wirtschaftsgeschichte des Landes Oberösterreich. Bd. 1. 1952. Redaktionelle Bearbeitung: Klaus Landa, 2010