Freizeitgestaltung

Die letzte große Konsumwelle des Wiederaufbaus betrifft das Freizeitverhalten der Bevölkerung. Dieses entwickelte sich in zwei Richtungen: Einerseits kam es zu rückläufigen sozialen und sportlichen Aktivitäten nach Feierabend und an den Wochenenden: die Fernsehgeräte banden die Bevölkerung zunehmend an die Wohnung. Andererseits wurde eine gesteigerte Mobilität zu Urlaubszeiten verzeichnet, da die Ferien nun zunehmend im Ausland verbracht wurden.

Vom Kino …

Nach einem ersten Kinoboom zu Kriegszeiten erfolgte ein zweiter Boom in den fünfziger Jahren, der auf ein breites Angebot und fehlende Unterhaltungsalternativen zurückzuführen war. Das Kino bildete in Stadt und Land den Mittelpunkt gesellschaftlicher und kultureller Unterhaltung. Eine Statistik zum Kinobesuch in Österreich belegt, dass im Zeitraum zwischen 1953 und 1961 die 100-Millionengrenze an Kinobesuchern überschritten wurde, während die Zahl insbesondere durch den Einzug der Fernsehgeräte in Wohnungen und Häuser in den folgenden Jahren sank. Zwischen 1960 und 1977 erfolgte die Schließung von mehr als 700 österreichischen Kinobetrieben.

... zum Fernsehen

Seit 1948 wurden in Österreich Aktivitäten zur Einführung des Fernsehens gesetzt. Als schließlich am 1. August 1955 der erste Fernsehabend mit einer Programmdauer von etwas mehr als einer halben Stunde ausgestrahlt wurde, konnten einige tausende Österreicher dieses Ereignis mitverfolgen. Was 1955 dreimal wöchentlich mit je einer Stunde Programm begann, stieg bis 1957 auf eine 6-tägigen Ausstrahlungsrhythmus mit regelmäßigen Sendungen an. 1959 fiel auch der fernsehfreie Tag weg und ab September 1961 wurde das Angebot auf einen zweiten Sender erweitert.

Mit steigender Kaufkraft der Mittelschicht wurden die Kinobesuche durch den Fernsehkonsum ersetzt. Der Fernseher, anfangs nur in Gaststätten oder Kaffeehäusern beheimatet, zog in die privaten Häuser und Wohnungen ein, wurde zum Heimkino. Besonders einkommensschwächere Familien konnten durch das Fernsehen sämtliche anderen Freizeitaktivitäten ersetzen. Vom Luxus zum Gebrauchsgut wurde der Fernseher in etwa zwischen 1964 und 1966: Nun besaß jeder dritte bis vierte österreichische Haushalt ein Fernsehgerät.

Österreich als Urlaubsland

Das mit 700 Millionen Schilling aus ERP-Mitteln wieder in Schwung gebrachte Tourismusangebot Österreichs wurde nur zögernd zu einem Wirtschaftsfaktor. Besonders in Wintersportgebieten versuchte man ab 1949 mit der Errichtung moderner Aufstiegshilfen (Lifte und Seilbahnen) ein attraktives Angebot an schöner Natur kombiniert mit entsprechendem Komfort zu bieten. Dennoch konnte 1954 erst der Nächtigungsstand von 1937 erreicht werden. Hauptgrund für die zögerliche Entwicklung waren die strengen Einreisebedingungen der Besatzungsmächte.

Effektive Tourismuswerbung des österreichischen Handelsministeriums sollte das Image Österreichs als Fremdenverkehrsland in gutem Licht darstellen. An Traditionen der Vorkriegszeit anknüpfend setzte Österreich in der Tourismuswerbung voll auf das Sujet der Alpenrepublik, das sich herrlich mit Dirndln und Trachtenanzügen zu einem stimmungsvollen Gesamtbild vermarkten ließ. Die deutschen Nachbarn legten Wert auf die gute Betreuung österreichischer Fremdenverkehrsbetriebe und zähl(t)en somit seit den fünfziger Jahren zu den Hauptkonsumenten des touristischen Angebots Österreichs.

Tourismus in Oberösterreich

In den ersten Nachkriegsjahren war die Beherbergungskapazität quantitativ wie qualitativ gering. Von den 1.447 im Jahre 1948 erfassten Fremdenverkehrsbetrieben Oberösterreichs standen nur 1.293 tatsächlich für den Fremdenverkehr zur Verfügung. Der Rest war für Besatzungsmächte und Flüchtlinge reserviert und beschlagnahmt. Das Bettenangebot belief sich auf insgesamt 23.381 Betten, davon 6.833 in Privatquartieren.

Von 1948 bis zum Jahre 1958 verdoppelte sich die Zahl der Fremdenbetten. Die günstige Entwicklung des Fremdenverkehrs in den Jahren nach 1960 führte zu einer neuerlichen Ausweitung des Bettenangebots. 1965 hatte die Beherbergungskapazität in Oberösterreich bereits das Dreifache des Jahres 1948 erreicht.

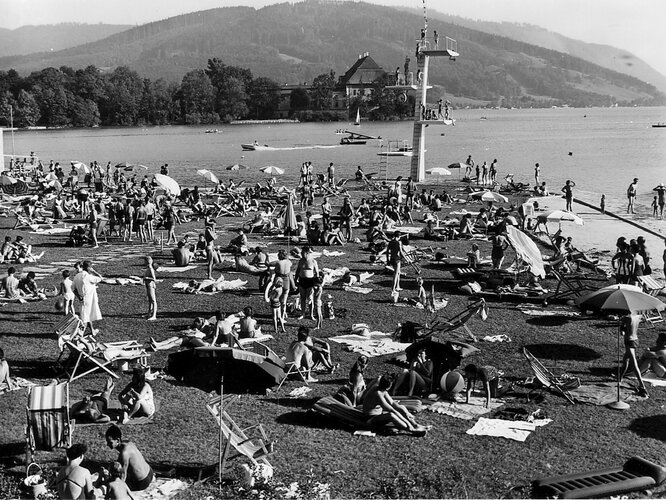

Der Fremdenverkehr in Oberösterreich war immer durch ein starkes Überwiegen der Sommersaison gekennzeichnet. Auf sie entfielen vier Fünftel aller Fremdennächtigungen. Die saisonale Sommerspitze trat in den fünfziger und sechziger Jahren noch wesentlich stärker hervor als nach Kriegsende. Die Konzentrationstendenz auf die Sommermonate war besonders bei den Ausländernächtigungen ausgeprägt. Seither konnte auf Grund intensiver Bemühungen der Anteil der zweiten Saison zwar etwas verbessert werden, gelöst ist das Auslastungsproblem aber bei weitem nicht.

Investitionen in die touristische Infrastruktur sollten die Attraktivität heben und die Saison verlängern. Zwischen 1950 und 1970 wurden bekannte Bergbahnen wie die Dachsteinbahn (1951) mit ihren drei Teilstrecken, die Grünbergbahn bei Gmunden, die Kathrinbahn, die Gosaukammbahn (1968), die Wurzeralmbahn, die Kasbergbahn und zahlreiche Sessellifte sowie Schlepplifte eröffnet.

Der Traum vom Urlaub in Italien

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt … und ähnliche Schlager hatten eine ungeheure Wirkung auf die Nachkriegsbevölkerung. Die im realen Leben noch nicht leistbaren Sehnsüchte nach fernen Ländern konnten über Schlager wie Ganz Paris träumt von der Liebe, Weiße Rosen aus Athen oder Komm ein bisschen nach Italien vorübergehend gestillt werden.

Das bevorzugte Urlaubsziel der Österreicher gegen Ende der 1950er Jahre war Italien, wie die beeindruckende Zahl von 1.713.506 österreichischen Nächtigungen im Jahr 1958 zeigt.

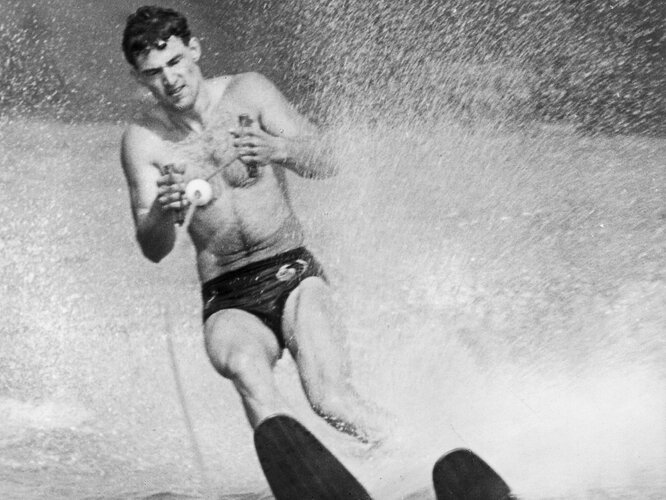

Camping: kostengünstiges, modernes Abenteuer

Der Campingurlaub war für Mittelsstandsfamilien eine bevorzugte Alternative zum Urlaub in teuren Hotelanlagen. Im Einzugsgebiet beliebter Urlaubsorte entstanden riesige Campinganlagen, die eine frappierende Ähnlichkeit zur bekannten Struktur heimatlicher Städte aufwiesen. Zwischen den parzelliert angeordneten Zeltplätzen waren genügend sich Einkaufsboutiquen und Restaurants eingeplant. Mit technischen Errungenschaften im Kleinformat ausgestattete Zelte und Campingwägen boten trotz der beschränkten Größe ein erstaunliches Maß an Komfort: Von Klapptischen- und Hockern, Einbauschränken, bequemen Schlafcouches, Propankochern bis zur Plastikabwasch war in den Campingmobilen die gesamte Wohn- und Haushaltsaustattung enthalten. Man ließ es sich gut gehen, lebte gut und doch günstig. Besonders für Familien erwies sich der Campingurlaub als eine ideale, preisgünstige Form der Erholung in der Ferne.

Flugreisen, die weitere Entfernungen zuließen und mit zunehmendem Ausbau von Pauschalreiseangeboten und nach erfolgter Erkundung der Mittelmeergebiete erschwinglich wurden, lösten erst in den 1970er Jahren nach und nach den Autotourismus ab.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005

Siehe auch: Artikelserie Alltagsdinge der Oberösterreichischen Nachrichten: Der Fernsehapparat (Roman Sandgruber)